企業の水害・浸水対策 事前準備や避難時のポイントと注意点

今回は企業が取り組むべき水害・浸水対策についてご紹介します。水害は、さまざまな災害のなかでも数少ない「ある程度事前予測が可能な災害」の1つです。正しく警戒して適切な対処を行い、人命を守り事業活動を継続させる取り組みに努めましょう。

目次

水害とはどんな災害?

まず、「水害」という災害の基本的な定義についてご紹介します。大雨や台風にともなうものに限らず、さまざまな水に関する被害が挙げられます。

洪水

河川が大雨などによって著しく水量過多となる現象をいいます。原因には大雨や台風などのほか、雪解け水による増水もあります。

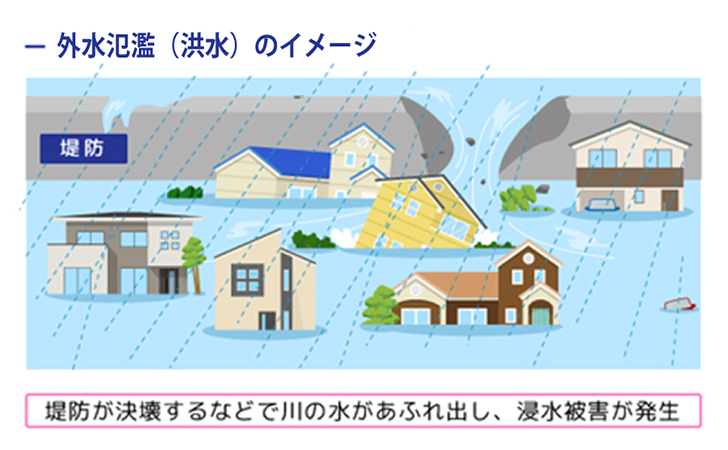

外水氾濫(洪水)

河川の氾濫(川の水があふれること)には2種類あり、そのうちの1つが「外水氾濫」です。外水氾濫とは、集中豪雨などで河川が増水し堤防を越えてあふれたり、堤防が決壊して水が堤防外へ流出したりすることを指します。

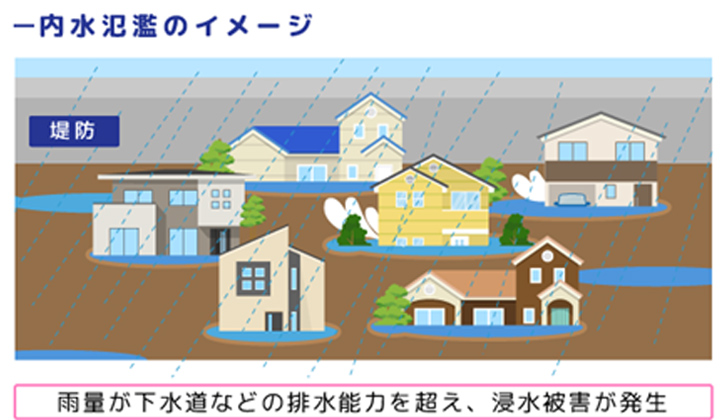

内水氾濫

2種類ある河川の氾濫のうち、もう1つが「内水氾濫」です。市街地や住宅街などに豪雨が降り、多量の雨水を排水しきれない状態になって地面や道路などが水につかってしまう状態を指します。

高潮

低気圧や台風、強風などの影響で海面の水位が上昇し、海へ流れる河川の河口付近で水があふれるなどの被害をもたらす状態を指します。近年では2018年9月の台風21号による高潮で、関西空港の滑走路が冠水し空港が閉鎖される被害が発生しています。

津波

地震・火山活動などによる海底の地形変動の影響で、急に海面の水位が上昇することで陸上に大きな波として押し寄せる現象を指します。波の流速が非常に大きいため、短い時間で多大な被害が出てしまう恐ろしい水害です。2011年の東日本大震災による大津波で、東北・関東の太平洋沿岸部に大きな被害をもたらしました。また、2024年の能登半島地震では地震の直後に津波が発生し、約1分後には沿岸に到達していたことも記憶に新しいでしょう。

企業における水害・浸水対策の必要性

水害はどのくらいの頻度で発生し、どのような具体的対策をとる必要があるのでしょうか。ここでは、災害発生前から取り組みたい水害・浸水対策についてご紹介します。

水害の発生頻度

被害の大小を問わず、日本国内では毎年何らかの水害が発生しています。水害発生に警戒が必要な気候的特徴をもたらす時期としては、6~7月の梅雨期や9~10月の台風上陸期などが挙げられます。1年に何度か水害に警戒するタイミングが訪れると考えて良いでしょう。

水害に際し、事業継続の備えも大切

国土交通省の「水害統計」において、過去に国内で発生した水害による損害額が公表されています。それによると、令和5年の全国水害被害額は約7,132億円、平成26年から令和5年の過去10年でみると3番目の被害額となっています。また都道府県別では秋田県において、統計開始以来最大の被害額となりました。令和5年度の主要な水害による水害被害額が多いのは、令和5年7月の梅雨前線豪雨による水害被害約1,760億円、令和5年豪雨及び台風第2号による水害被害約1,650億円、令和5年6月末からの大雨による水害被害約1,630億円です。いずれも多くの河川で堤防決壊や越水・溢水による氾濫及び内水等による甚大な浸水被害が発生しました。また土砂災害も多く発生しています。

大雨や台風は天気図を用いた予報により事前に予測することが可能です。これにより数少ない「事前に予測が可能な災害」の1つとされています。そのため、事業所においても事前の対策を強化しておくことで、被害の最小化と事業再開までの期間短縮が可能でしょう。日常の基本的な備えを実施しつつ、水害が予測される状況で素早く対策できる状態にしておくことが重要です。

ALSOKでは、企業のBCP対策策定をサポートする「BCPソリューションサービス」をご提供しています。BCPとは「事業継続計画」という意味で、緊急時も事業を止めないこと、万一事業が停止してしまった場合も迅速な復旧をめざすことを目的とした計画のことです。

BCP対策の策定をめざす方や、現在あるBCP対策の刷新や社内への浸透を考えている方は、ぜひALSOKまでお問い合わせください。

ALSOKの関連商品

企業が取り組むべき水害対策① 危険度を知る

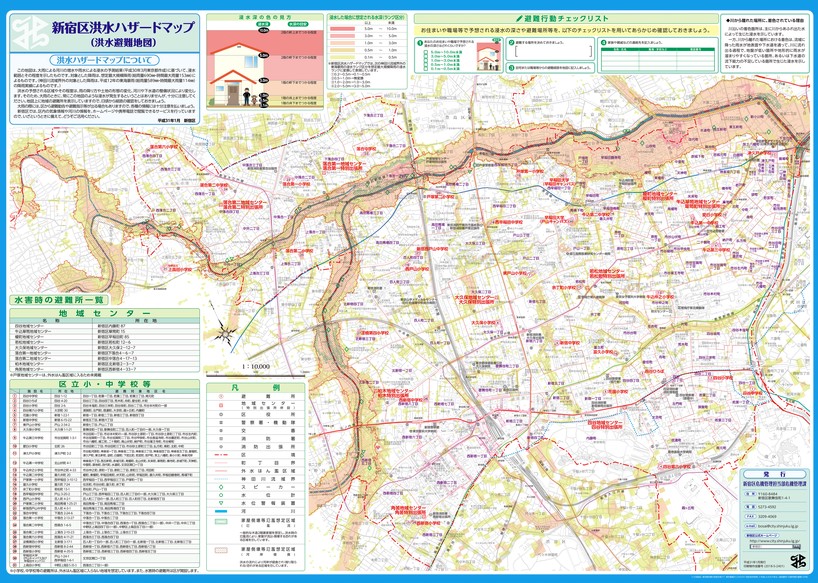

水害の危険度を知るためには、「水害ハザードマップ」で現在地の水害リスクを確認する方法が有効です。市区町村が発表しているハザードマップには、水害(外水・内水)、土砂、津波等があります。

ハザードマップで危険度を調べるには?

国土地理院による「ハザードマップポータルサイト」にアクセスします。地域(住所)ごとにハザードマップを確認したい場合は画面右半分の「わがまちハザードマップ」で、地図や市町村から見たい地域を選びましょう。市町村が公開しているハザードマップが種別にリンク表示されるため、そこから見たいハザードマップを選択してください。

画面左半分では、地図から現在地のハザードマップを災害情報とともに確認できる「重ねるハザードマップ」を見ることができます。場所を入力するか「地図を見る」から現在地を表示することで、地図に重ねて災害情報などを表示することができます。

企業が取り組むべき水害対策② 事前の対策を行う

水害に備えて、事前に必ず以下の事項を確認・周知しておきましょう。

従業員の避難場所と経路を明確にしておく

各従業員が、水害発生時にどのようなルートで退避すべきかをあらかじめ決めておきましょう。また、決めた内容をすべての該当者へ周知しておくことも必要です。

浸水対策用品を整える

土のうや水のう、止水版など浸水対策の備えを十分に用意しておきましょう。

防災グッズや備蓄品をすぐ持ち出せる場所に保管する

避難時の持ち出しに備え、避難先で役立つ防災グッズや食料・飲料水などの備蓄品を用意しておかなければなりません。避難に向かうときにすぐ持ち出せる場所に保管し、万一の際速やかに手に取れるように準備しましょう。

データのバックアップを取っておく

水害時には、企業内のITインフラが被害を受けてしまうことがあります。データが失われてしまうと、莫大な損害となる可能性もあります。そのため、平時からデータのバックアップを行い、被害の拡大防止に努めましょう。

また昨今においては、感染症対策を考慮した水害対策も必要です。特に避難所では何らかの理由で窓を開放することができない、人の密集が避けられない状況も想定されます。収容人数そのものを減らして避難所の分散を図る対応が採られると予測されるため、事業所内での自主避難なども検討しておきましょう。

災害発生時に企業が取るべき行動・水害対策

いざ災害が予測される状況になった場合、どのように順序だてて対策していけば良いのでしょうか。ここでは、災害発生が予測される場合の対策についてご紹介します。

準備はいつから?

先にも述べましたが、対策は「水害発生が想定される前に済ませておく」ことが基本です。前の項目でご紹介した事前の備えに加え、「周辺の浸水しやすい地域」や「近くにある避難所」などを確認しておきましょう。

行動するタイミングは?

警戒レベル1(早期注意情報)

翌日までの期間で、大雨に関する災害が予想されている段階を指します。一両日中には水害が起こることを想定し、今後の気象情報などに注意し心構えをしておきましょう。

警戒レベル2(大雨注意報、洪水注意報、高潮注意報)

被害につながる可能性がある注意報が出ており、避難行動についての事前確認を要する段階を指します。先に確認しておいた避難所や避難経路を再確認し、いざという局面に備えておきましょう。

警戒レベル3(大雨警報(土砂災害)、洪水警報、氾濫警戒情報、高齢者等避難開始情報)

警報が発令され、自治体が高齢者などの避難開始を知らせる目安となる段階です。高齢者以外の人も必要に応じて、自主的に避難を開始しましょう。自治体などの高齢者等避難開始情報が発令されることに備え、現在の川の水位やハザードマップの情報を確認します。その上で、事業所内に高齢者等がいる場合は早期避難させる判断をしましょう。

警戒レベル4(土砂災害警戒情報、氾濫危険情報、高潮特別警報、高潮警報、避難指示)

災害の恐れが高く、避難が必要であると判断される段階です。警戒レベル4は「直ちに避難が必要な状況」を知らせるもので、自治体から避難指示が発令された場合は必ず避難しなければいけません。

以前までは「避難勧告」も警戒レベル4に含まれていましたが、令和3年5月に廃止され避難指示に一本化されました。事前にハザードマップや行政指定の避難場所を確認し、安全な場所へ移動しましょう。

警戒レベル5(緊急安全確保)

すでに何らかの災害が発生、または切迫した状況ですから、この時点ですべての人が安全な状況に置かれていることが大前提です。この時点で災害現場となる可能性のある場所にいる人は、命を守ることを最優先とする行動を確実にとりましょう。

なお令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン」が改定されたことにより、「避難勧告」の廃止を含め、ガイドラインの内容が変更されています。命に関わる大切な情報のため必ず確認しておきましょう。

▼内閣府 防災情報のページ「避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月)」

避難に備えた「タイムライン」を作成しておく

災害は「発生する前の対策が基本」と言って良いでしょう。そのために「タイムライン」を設定の上、それに基づく避難準備を事前に検討しておくことがおすすめです。

「タイムライン」とは、一人ひとりが災害に備え時系列ごとにどう避難に向けた行動をとるか決めておくものです。タイムラインシート(防災行動計画)などを作成し、災害が起こる前からいざというときの行動に対して意識付けをしておきましょう。

避難する際の注意点

水害による避難には、注意すべきポイントも数多くあります。ここでは水害から安全に避難するための注意点について、ご紹介します。

河川の氾濫

暗くなってからの避難は大雨などで見通しが悪く危険度を高めます。できるだけ明るく見通しの良い時間帯のうちに、早めの避難を心がけましょう。

また、気になるからと言って河川や側溝などの様子を見に行ってはいけません。自治体や省庁などでライブカメラを設置しているため、それらの情報を参考にしましょう。

土砂災害など二次被害

水害においては、土砂崩れなどによる二次災害の可能性も高くなります。近隣や周辺の地形を確認し、これらの被害が想定されるようであれば気象情報や雨量などを確認しましょう。危険度の高い地域では自治体が土砂災害警戒情報を発令しますので、それに基づいて避難行動をとるようにしてください。また建物の内部でも、土砂の流入を想定して2階以上や崖から離れた場所に滞在するなどの対策をとりましょう。

また先にも少し触れていますが、感染症予防の観点から今後は避難所などの収容人数を減らす方策も採られると考えられます。在社・在宅で十分な備えができており、危険度の高くない場所であれば「在社・在宅避難」の選択肢も想定しておきましょう。

企業の事業再開のポイント

企業としては、水害で事業がいったん停止してもすぐに再開を図れるように整えておくことも重要です。

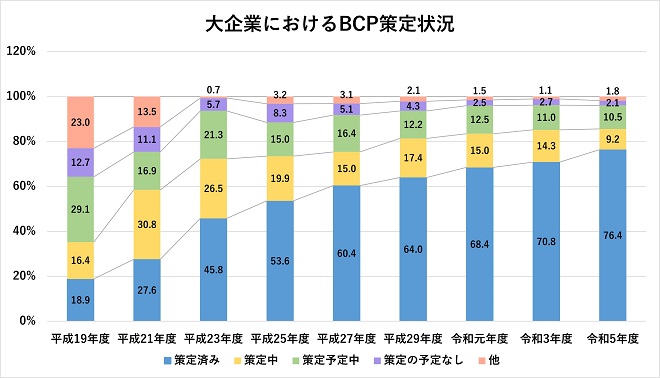

BCP対策の策定

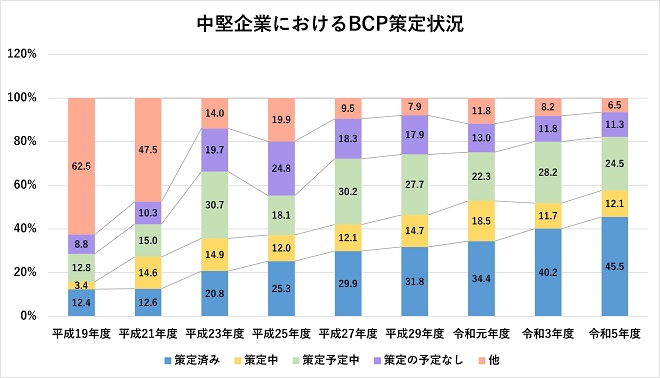

内閣府の調査によると、この16年間でBCP策定状況の割合は「策定済み(青)」が大企業では4倍、中堅企業では3倍以上増加しています。いずれも、東日本大震災発生の翌年度である平成23年度に「策定済み(青)」「策定中(黄色)」「策定予定中(緑)」を合わせた比率が大きく増加している点が特徴です。

国内企業全体の災害に対する意識は大幅に向上したと言えますが、まだまだ意識強化に取り組む余地は残されています。

いざ事業が止まってしまっても、順を追って再開に向けた取り組みへすぐ着手できるよう、事前にBCP対策を整えておくべきでしょう。

ALSOKでは、BCP対策の計画・策定から運用までサポートする「BCPソリューションサービス」をご提供しています。

警備会社として長年培ってきた災害対応の経験やノウハウを生かし、さまざまな企業のご要望やお悩みに細やかな対応が可能なパッケージをご用意しています。綿密なヒアリングを行い、企業に合った最適なご提案をいたします。

自然災害にとどまらず、犯罪や感染症、サイバー攻撃などさまざまなシチュエーションで適切に機能するBCP対策の策定をめざしている方は、ぜひ1度ALSOKにお問い合わせください。

ALSOKの関連商品

安否確認の仕組みや物品の準備

企業単位で従業員の安否確認などを効率よく行える仕組みを整えておき、万一の事態においても迅速に状況把握できるようにしておきましょう。

ALSOKの関連商品

事業に必要な備品や蓄電池など、災害下での業務で必要となる備えも整えておくと良いでしょう。近隣や周辺に氾濫の危険がある河川がある場合は、水位計を確認することも得策です。

浸水防止対策の策定と訓練

ALSOKでは、最新の法令に基づいた「水防法対策ソリューション」をご提供しています。浸水防止計画の計画書作成支援から訓練実施に至るまで、改正水防法によって義務化された事業所の危機管理対策や、安全確保のための対応をトータルでサポートします。

まとめ

今回は水害について解説しながら、事業所における水害対策や災害発生前の準備などについてご紹介しました。

災害の発生は予測不可能なものと思いがちですが、水害に関しては現在気象情報の精度向上などにともない、他の災害と比べ比較的詳細な予測が可能となりました。

ただし近年においては短時間で大量の降雨が観測されるなど、水害発生に際しより迅速な対応も必要となってきています。従業員の命を守ることを最優先とし、災害後の早期事業再開に関する取り組みなども考慮した積極的な備えを実現することが急務となるでしょう。