施設警備(常駐警備)を行う1号警備とは?警備の種類と業務内容を紹介!

ショッピングモールや百貨店、オフィスビルなど、警備員は街のさまざまな場所を守っています。しかし、警備員の仕事には、業務区分によりいくつかの種類があることをご存じでしょうか。

今回は、警備員の業務区分を簡単にご紹介し、特に施設警備(常駐警備)を担う「1号警備」について詳しく解説します。

目次

1号警備とは

1号警備とは、オフィスビルや大型商業施設・工場・港湾施設・学校・医療機関・公共施設などさまざまな施設において、建物や敷地内の安全を守る警備業務です。業務内容は多岐にわたりますが、基本的には、多くの人が集まる屋内施設を中心に警備を行います。

その他の警備員の業務区分

1号警備以外にも、警備員の業務区分は「2号警備」から「4号警備」まであります。それぞれの概要は以下の通りです。

2号警備(交通誘導・雑踏警備業務)

2号警備は、道路工事や土木工事の現場での「交通誘導警備業務」や、人が多く集まるイベント会場などで群衆の誘導を行う「雑踏警備業務」の2種類があり、人や車による事故・トラブルを防止するために配置されます。

3号警備(運搬警備業務)

3号警備は、多額の現金や高額な貴重品、また核燃料物質など危険物を運搬する際の安全確保を行う警備業務です。現金・貴金属・美術品の運搬に関わる「貴重品運搬警備業務」と、核関連物質など危険物の運搬に立ち会う「核燃料物質等危険物運搬警備業務」の2つに分けられます。

4号警備(身辺警備業務)

4号警備は、人の身辺の安全を守る業務です。いわゆる「ボディーガード」業務を指し、著名人や政財界人、有名アスリートなどの警備を行うほか、近年では一般人に対する業務も増えています。

区分ごとの警備業者の現状

近年、日本の治安情勢は深刻化しています。そのような中で警備業は「国民の自主防犯活動を補完または代行するサービス」として位置づけられ、人々の生活を守り、安全に暮らすための産業として定着してきています。

警備業務のニーズは年々増加しており、警備業者数は令和2年には1万113でしたが、令和5年には1万674に、そして令和6年には1万881と増加しています。

| 警備業者数の推移(各年末) | ||||

| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |

|---|---|---|---|---|

| 1万113 | 1万359 | 1万524 | 1万674 | 1万811 |

出典:警察庁生活安全局生活安全企画課「令和6年における警備業の概況」

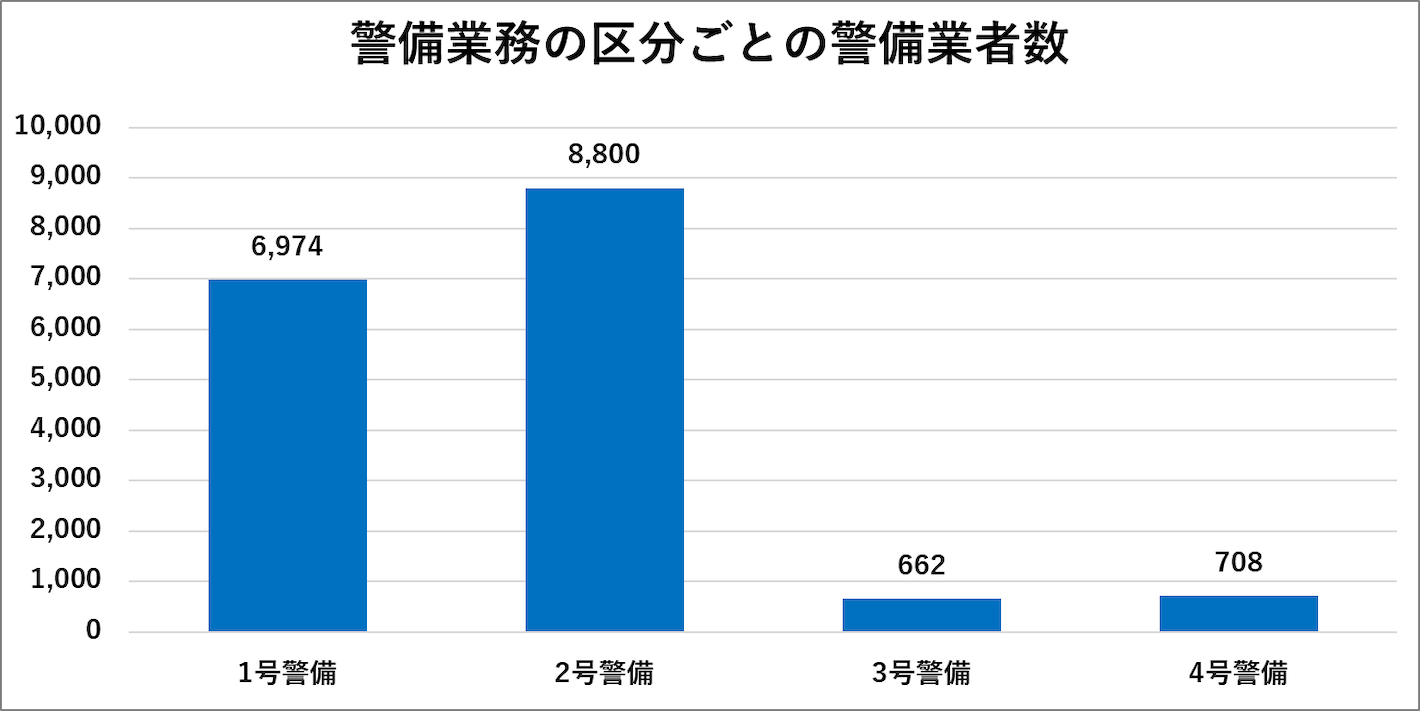

区分ごとの警備業者数を見ると、1号警備業務(施設警備業務等)は6,974業者、2号警備業務(交通誘導、雑踏警備業務)は8,800業者と、1号警備業務と2号警備業務を行う警備業者が大半を占めています。

出典:警察庁生活安全局生活安全企画課「令和6年における警備業の概況」

1号警備の業務内容

多くの方が「警備員」と聞いて思い浮かべるのは、おそらく「1号警備」と「2号警備」に携わっている人の姿でしょう。ここでは、みなさんのオフィスや近くの商業施設でも接する機会が多い「1号警備」について、業務の形態ごとに詳しくご紹介します。

施設警備(常駐警備)業務

オフィスビル、商業施設や医療機関、工場などさまざまな施設に常駐する警備業務です。常駐警備とも呼ばれます。常駐する時間は24時間365日から平日の日中だけなど、その施設・企業により異なります。具体的には、出入口の管理、入館手続き、定期巡回、緊急時の対応などが挙げられます。外部の人間の出入りが多い施設において、不審者の侵入を防ぐ重要な役割を果たしています。施設の特性に応じて警備計画をカスタマイズできるので、幅広い業務への対応も可能です。

巡回警備業務

警備員が常駐していない施設と契約を結び、徒歩もしくは車両などで施設内を巡回し計画書に則った警備や安全確認を行う業務です。中小規模の事業所、店舗、マンション管理室などが主な対象です。巡回は定期的に行う場合と、不定期に行う場合があります。

具体的な業務内容としては、施錠状況のチェック、不審者の有無、設備の作動状況、照明や警報システムの作動確認・点検などが挙げられます。

保安警備業務

デパートや量販店などの商業施設で、店内を巡回して万引きや置き引きなど犯罪・不正行為を防止する警備業務です。防犯カメラと連携した監視業務やレジ周辺での見守り、駐車場での車上荒らし防止など、犯罪や不審な行為を直接的に防ぐ重要な役割を果たしています。警備員の制服を着て行う場合もあれば、私服で行う場合もあります。

空港保安警備業務

空港で搭乗手続きを行う方を対象に、X線機器や金属探知機を用いて所持品検査を行う業務です。空港保安警備業務は空港職員ではなく、専門訓練を受けた警備員が担当します。空港において危険物や不審者の早期発見に貢献する警備業務であり、テロ対策としての役割も担っています。

機械警備業務

人を常駐させず、機械やシステムを活用して建物や施設を監視・警備する仕組みで、コスト効率の高い警備サービスとして普及しています。主に、無人となる夜間・休日の事務所や店舗などで導入されています。

契約を結んでいる施設の各所にセンサー機器を配置し、監視センターでセンサーの動作状況を確認し、異常や侵入者を検知・対応する業務です。センサーが異常を感知した場合には訓練を受けた警備員が駆けつけ、施設の確認を行い、状況に応じて各関係機関と連携します。

1号警備の中でも代表的な施設警備業務について

1号警備の業務内容についてご説明しましたが、その中でも代表的な業務が「施設警備」です。ここでは施設警備の業務について、さらに詳しくご紹介します。

【主な警備場所】

- スーパーやデパート、複合商業施設などの商業施設

- オフィスビルや工場、研究所、倉庫などの事業所

- 総合病院などの大型医療機関

- ホテルや遊園地・公園などの観光拠点

- 官公署、図書館や体育館などの公共施設

- 学校などの教育施設 など

【業務内容】

出入管理

オフィスビルや工場などの事業所であれば、通用口で身分証や社員証などをチェックします。人の出入りを管理し、関係者に紛れて不審者が入り込まないか、物品の不正な持ち出しがないかなどを警戒します。

巡回業務

施設内に異常が発生してないか、目視で確認をしながら回ります。飲食店がある場合は、閉店後に火気やガス・水漏れなどを重点的に確認。商業施設であれば、トイレなどに隠れて閉店後に窃盗などが行われないよう警戒します。

開閉業務

電車の運行時間や、商業施設の営業時間に合わせて、シャッターや扉の開閉、エスカレータやエレベータの発停を行います。加えて、始業前の建物解錠や各エリアの電気・空調システムの起動、営業終了後の施錠確認、設備の停止作業、異常確認なども含まれます。また、鍵の管理に加え、警報システムの設定・解除や防犯カメラの作動確認なども開閉業務に含まれます。

監視業務

防犯カメラシステムや各種センサーを活用した常時監視業務です。監視室での複数画面の同時監視、異常検知時の迅速な対応判断、記録映像の管理などを行います。また、防災機器の監視・制御も業務の一つです。

緊急対応

火災警報機が鳴動した際や、急病人などの対応はもちろん、万引きや不審者の侵入など、建物内で起こったトラブルに対処します。

また、24時間操業している事業所の警備では夜間の巡回が必要な場合もあります。警備業務のほか、商業施設や公共施設では施設に関する質問を受ける機会も多くなるため、施設の構造やテナントなどについてしっかり知識を身につけていることも重要な業務の一つです。

施設警備員を配置するメリット

施設側にとって、施設警備員を導入する具体的なメリットを3つご説明します。

緊急時の迅速な初期対応

まず挙げられるメリットが、緊急事態発生時の初期対応までのスピードを短縮できることです。巡回や監視によって火災などの異常が見つかった際には早急に通報や消火活動を行えるため、被害を最小限に抑制できます。また、施設警備員は災害時における施設利用者の避難誘導、負傷者の救急搬送の手配などを行う役割も担っています。

犯罪・事故の抑止効果

警備員の存在は「見える犯罪抑止力」として機能します。警備員が「その場にいること」自体が窃盗、器物損壊、不法侵入、暴力事件などの発生リスクの軽減に大きくつながります。トラブルを未然に防ぐことで、安心して施設を利用できるようになるうえ、トラブル対応にかかるコスト削減や、トラブル発生時の損失の防止にもなります。

来訪者からの信頼獲得

警備員の存在は、来訪者に向けて施設の安全性を示せる点でも大きな役割を果たします。商業施設などでは「安全に配慮している施設」という印象を与えられ、顧客満足度の向上に貢献します。また、オフィスビルでは「管理の行き届いた信頼できる企業」として、取引先との関係構築に寄与できるでしょう。

警備会社を選ぶ際のポイント

実際に警備会社を選ぶ際には、どのような点を意識すれば良いのでしょうか。意識したいポイントを3つご紹介します。

希望するサービスの実績

まずは、自社の業界や警備員を配置したい施設タイプにおいて、警備実績が豊富かどうかを確認することが重要です。警備業務といっても、オフィスビル・工場・病院・商業施設など、警備する場所や業務が異なればそれぞれ別の警備ノウハウが必要になります。自社の想定と類似した条件での警備実績は、大きな判断材料だといえます。

対応の柔軟性

施設の営業時間の変更、来訪者数の増減、新規エリアの追加、緊急時の人員増強など、流動的な条件に合わせて臨機応変に対応できることも重要なポイントです。また、契約に至るまでの分かりやすさや、契約後のサポート内容もチェックしたいポイントです。

契約手続きの簡潔さ(契約内容の変更を含む)、料金体系の透明性、24時間365日のサポート体制の有無など、実務的な警備以外の部分でも信頼できる警備会社なのかを見極めましょう。

警備員の年齢層

警備員の年齢層は、警備の質と継続性に大きく影響します。若手の警備員は体力面では心強いですが、経験年数が浅いため、現場での判断を誤る可能性があります。一方で、経験豊富なベテラン警備員は体力面や体調に不安を感じることもあるでしょう。

経験豊富な中堅層を中心とし、若手とベテランがバランス良く配置された年齢構成が理想的です。警備会社に相談する際は、警備員のおおまかな年齢層も確認することをおすすめします。

ALSOKの施設警備業務(常駐警備業務)の特徴

1号警備の中でも、施設警備に関しては国内実績No.1を誇るALSOKは、世界中から多くの観光客が訪問する、東京スカイツリー®の警備もALSOKが務めています。

これまで紹介した業務に限らず、施設に関連して行われるイベントの警備やテロ対策など、さまざまなシチュエーションでの安全をALSOKの警備がサポートしています。

ALSOKの関連商品

まとめ

今回は4種類ある警備業務の中でも身近で、多くの割合を占める「1号警備」と、1号警備を代表する仕事ともいえる「施設警備」について詳しくご紹介しました。

施設警備の対象は多様で、特徴に応じて警備スタイルも変わります。警備会社を選ぶ際には、実績や対応の柔軟性、警備員の年齢層なども確認しましょう。施設警備に関するサポートが必要なときは、ALSOKにぜひご相談ください。