高齢者の万引きが多発!身内の対応方法は?

高齢者の犯罪で最も多いのは万引きです。高齢者の万引きが多発する原因としては、年金を頼りに生活していることでの経済的な困窮や独居生活を送るなかでの社会的孤立・認知症による倫理的思考の欠如などが挙げられます。

高齢の親などが万引きをしてしまった際は、店舗へ速やかに謝罪と示談交渉を行わなければなりません。精神障害がある場合は専門機関への相談・治療など、家族が寄り添い、サポートすることが大切です。

今回は、多発する高齢者の万引き問題に関して、その原因や対策、万引きをしてしまったときの身内の対応などについてご紹介します。

目次

高齢者万引きが多発する4つの原因

日本の高齢化社会が進むにつれ、高齢者による犯罪率も増加しています。法務省の調べによると、令和4年における高齢者の刑法犯検挙人員は3万9,144人(65〜69歳8,861人、70歳以上3万283人)でした。

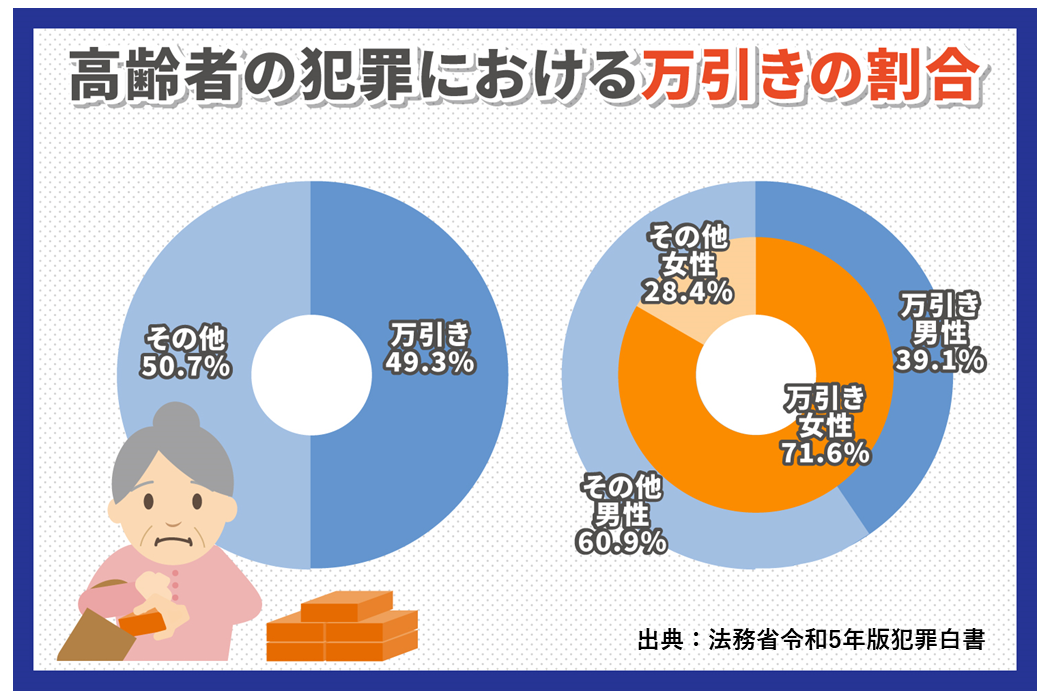

なかでも検挙人員が最も多い高齢者犯罪は、万引きです。全年齢における万引きの検挙人員が全体の27.1%なのに対し、全高齢者においては49.3%を占めました。特に女性高齢者においては、刑法犯検挙人員1万2,289人のうち、なんと71.6%が万引きによるものです[注1]。

[注1]法務省:令和5年版 犯罪白書 第4編/第8章/第1節

高齢者の万引きが多発する原因としては、次の4つが挙げられます。

原因1生活困窮・節約といった経済的な問題

少子化による世帯の核家族化、未婚率の上昇といった家族形態の変化によって、高齢者夫婦世帯や高齢単身世帯が急増しています。退職後、年金だけを頼りに生活している高齢者の世帯月収は当然低く、生活に不安を抱えている場合が少なくありません。

実際、高齢者の万引き被疑者のおよそ80%は無職で、犯行動機に「お金を払いたくない36.2%」「生活困窮29.3%」といった、経済的問題を挙げています[注2]。

[注2]警視庁 東京万引き防止官民合同会議:万引き被疑者等に関する実態調査分析報告書

高齢者の経済的問題による万引き多発の背景には、長寿化によって、日本の平均年齢が80歳を超えたことも関係しています。

老後が長くなるということは、退職金と年金で生活を営む期間が長くなることを指しています。現在の生活水準が満たされているにもかかわらず、「生きているあいだにお金が足りなくなるのでは」という不安にかられ、節約のための万引きを繰り返す高齢者も少なくありません。

原因2独居生活などによる社会的な孤立

高齢者の万引き被疑者のうち、50.3%が独居世帯であり、誰とも交友関係を持っていないという回答が44.5%でした[注3]。

[注3]警視庁 東京万引き防止官民合同会議:万引き被疑者等に関する実態調査分析報告書

子どもの独立や配偶者との死別、未婚などで独居生活を送る高齢者の中には、周囲のサポートを得られず、社会的に孤立してしまうケースもあります。体が衰えていく中での孤独や不安は、存在意義や生きがいの喪失につながり、自暴自棄や自己破滅的行動=万引きなどの問題行動への引き金になっている可能性があります。

原因3認知症による前頭葉機能の低下

加齢に伴う心身機能の低下は避けられない問題です。特に75歳以上の後期高齢者は、軽度の認知障害によって前頭葉機能が低下し、倫理的思考や振る舞いができなくなる場合があります。

倫理的思考ができなくなると、「支払いを済ませてから食べる」といった理屈や、商品の購入手順がわからなくなり、結果的に万引きをしてしまうのです。

前頭側頭型認知症の可能性

「前頭側頭型認知症」とは認知症の一つで、脳の前頭葉や側頭葉などに機能障害がみられるのが特徴です。前頭葉は意欲や想像力などをつかさどり、人格形成や社会性に関与している部分で、側頭葉は視覚や聴覚、言語、記憶力などに関わっています。感情や行動の判断力・自制力が低下している場合は前頭側頭型認知症の可能性があります。

原因4クレプトマニアなどの精神疾患

クレプトマニアは万引きをする行為に依存してしまう精神疾患です。クレプトマニアの場合は利益目的の万引きではなく、直前までは買い物をするつもりであっても商品を目の前にすると盗んでしまうのが特徴です。自分だけで万引きの衝動を抑えることが困難なため、専門医師のもとでの治療が必要です。

高齢者が万引きをしたときの身内の対応

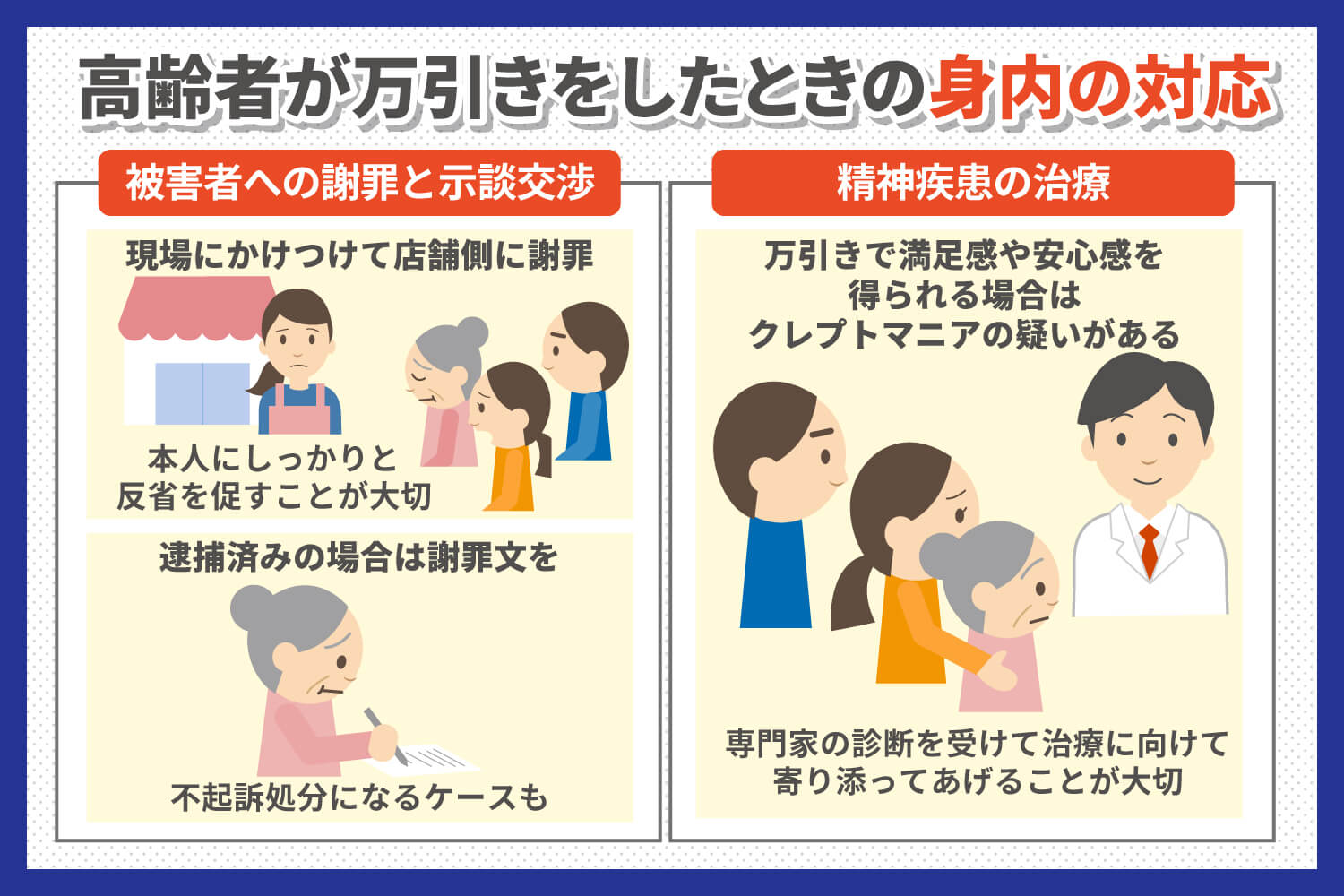

高齢者の家族が万引きをしてしまったとき、家族がするべき対応は次の2つです。

被害者への謝罪と示談交渉

万引き被害を受けた店舗側から連絡を受けたら、すぐにでも現場に駆けつけましょう。被害者である店舗側に謝罪をし、万引きをした高齢者本人にしっかりと反省を促すことが大切です。家族の対応や本人の態度によっては、店側が警察への通報を留まってくれることもあります。

すでに通報され逮捕済みであった場合は、高齢者本人が書いた謝罪文の写しを提出しましょう。反省の意思があると認められ、不起訴処分になるケースもあります。

謝罪の際、店舗側と穏やかに話し合いができる状態であれば、示談によって事件を穏便に解決することも可能です。

同じ店舗で繰り返し万引きをしていた、万引きに対して厳しい対応を取っている店舗など、家族と店舗間での示談交渉が難しい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

精神疾患(クレプトマニア)の治療

万引きをした高齢者の犯行動機が、経済的な問題や軽度認知症による倫理的思考の欠如ではない場合は、精神的な問題を抱えている可能性が高いでしょう。

家族にクレプトマニアがいる場合の対処法

クレプトマニアの方がいる場合、家族はまずクレプトマニアを理解し、治療に向けて寄り添ってあげることが大切です。症状の再発を防止するためにはご本人の強い意志と、周囲の協力が不可欠でしょう。

再発防止策としては、

- 家族と一緒に買い物へ行く

- ネットスーパーを利用する

- 1人で買い物へ行く場合は対策を講じる(買い物後の商品とレシートを家族にチェックしてもらう、店員に自ら質問しに行き盗めない状況をつくる)

などが挙げられます。

家族と住んでいる場所が離れているなどの場合は、高齢者向けの見守りサービスで日々の暮らしを見守るのも一つの手段です。

高齢者による万引き防止対策

高齢者による万引き増加を防ぐためには、次のような対策が必要です。

高齢者が社会と関わることができる居場所やコミュニティを作る

万引きは再犯率の高い犯罪ですが、高齢者による万引きも例外ではありません。平成10年以降、高齢者の万引き再犯率は上昇傾向にあり、平成20年以降においては、万引き検挙人員の50%以上が再犯者です[注4]。

[注4]法務省:平成30年版 犯罪白書 第7編/第3章/第1節/4

万引きを繰り返す高齢者の半数以上は、社会的孤立・孤独から生きがいを失っています。

このような高齢者の万引きを防ぐには、

- 家族や友人のいない高齢者が社会との関わりを持つことができる居場所をつくる

- 独居の高齢者をサポートする地域コミュニティの形成

など、高齢者の社会から孤立させないことが大切です。

店舗がとるべき万引き防止策

万引き被害者となる店舗側は、

- 防犯カメラやミラーを設置し、店舗敷地内の死角を排除

- 万引き防止用機器の導入

- 「万引き警戒中」などの啓発用ポスターの掲示

といった基本的な万引き対策のほか、挙動不審な高齢者への積極的な声かけによって、「常に見られている」という意識を抱かせることが重要です。

高齢者のご家族がとるべき万引き防止策

ご家族など周囲の方がご本人に寄り添うことも、万引きを未然に防ぐための重要な対策となります。高齢者が万引きを繰り返さないためには、ご家族が高齢者の生活をしっかりと見守り、積極的にコミュニケーションをとって孤独感を感じさせないことが大切です。

具体的には、近くに住んでいる場合は頻繁に家を訪れたり、買い物へ同行したりすることが有効でしょう。

高齢者の万引きを未然に防ぐために見守りサービスの利用を

身近な人との関わりで高齢者ご本人が誰かに「見守られている」という認識を持ってもらえることが大切ですが、「忙しくて会いに行く時間が限られてしまう」という場合は、高齢者向けの見守りサービスを利用するのもおすすめです。

ALSOKの見守りサービス「HOME ALSOK みまもりサポート」は、自治体採用数No.1。毎日のみまもり情報が家族に通知されるため安心です。健康について気になることがあれば、相談ボタンを押すだけで24時間いつでも相談できます。

また、ALSOKの屋外対応無線式カメラは、複雑な設定や配線工事が一切不要で設置可能。屋外にも対応しており、専用アプリでリアルタイム映像を確認することができます。さらに、万一の時にはALSOK隊員に駆けつけを依頼できるため安心です(※)。

※駆け付けの依頼はオプションサービスとなります。