企業における防災備蓄品の種類と量の目安や保管場所、管理方法を解説

世界有数の災害大国と呼ばれる日本は、さまざまな自然災害で多くの被害を受けてきました。東日本大震災では、首都圏においても交通網の停止により多くの帰宅困難者が発生し、大混乱を招きました。これを受け、東京都は2013年3月27日に「東京都帰宅困難者対策条例」を制定し、全国で初めて災害に備えて従業員の備蓄品(3日分の水と食料)の量を明示しました。これを例に神奈川県相模原市や兵庫県神戸市など、他の自治体でも条例やガイドラインが施行されています。

しかし、災害対策の必要性を感じながらも、実際に必要な全従業員3日分の備蓄量やスペースの目安がわからず、準備が進んでいない企業も少なくないでしょう。この記事では企業における実際の防災備蓄品の種類と量、確保すべきスペースのイメージを、写真を交えながらご紹介します。

目次

企業における防災備蓄の重要性

「東京都帰宅困難者対策条例」では大規模災害時における混乱や移動を防ぎ、災害発生時に従業員が事業所内で待機できるよう、企業に対して3日分の飲料水、食糧、毛布等の備蓄を義務付けています。以下では、企業における防災備蓄がなぜ重要なのかについて3つの視点で解説します。

従業員の安全確保

企業には労働契約法に基づく安全配慮義務があり、災害発生時においても従業員の生命と身体の安全を確保するために適切な措置を講じる必要があります。

一般的に、大規模災害では発生から72時間(3日間)を過ぎると生存率が大きく低下するといわれており、この期間は「応急対策活動期」と呼ばれます。企業には、従業員が応急対策活動期を安全に過ごせるよう、適切な備蓄を整えることが求められます。

具体的には、従業員1人当たり1日3リットルの飲料水、3食分の食糧、毛布1枚、簡易トイレ等を3日分備蓄することが基本です。これらの備蓄を用意しておくことで、従業員の安全を確保し、安心して事業所内で待機できる環境を整備できます。

災害時の事業継続・早期復旧

十分な防災備蓄があることで、企業は外部からの支援を待つことなく自立的な災害対応を行えます。これにより、重要業務の維持や早期復旧作業に必要な人員を確実に確保でき、復旧作業を迅速に開始することが可能です。

特に、電力、通信、水道などの社会インフラを担う企業や、医療機関、物流・交通などの生活に欠かせないサービスを提供する企業の事業継続は、社会全体の安定に直結します。適切な備蓄により、災害の影響を最小限に抑制し、早期の業務正常化を実現することが可能となります。

地域の復旧支援

企業が施設を一時避難場所として開放したり、備蓄品を地域へ提供したりすることにより、行政の災害対応を補完する重要な役割を果たします。備蓄量としては、避難者1人当たり1日1.5リットルの飲料水、2食分の食糧を3日分提供することが目安となります。

地域貢献分として従業員用備蓄の一定割合を追加備蓄することで、近隣住民への支援や一時避難所としての機能を果たすことができます。

防災備蓄品に対する企業の取り組み状況

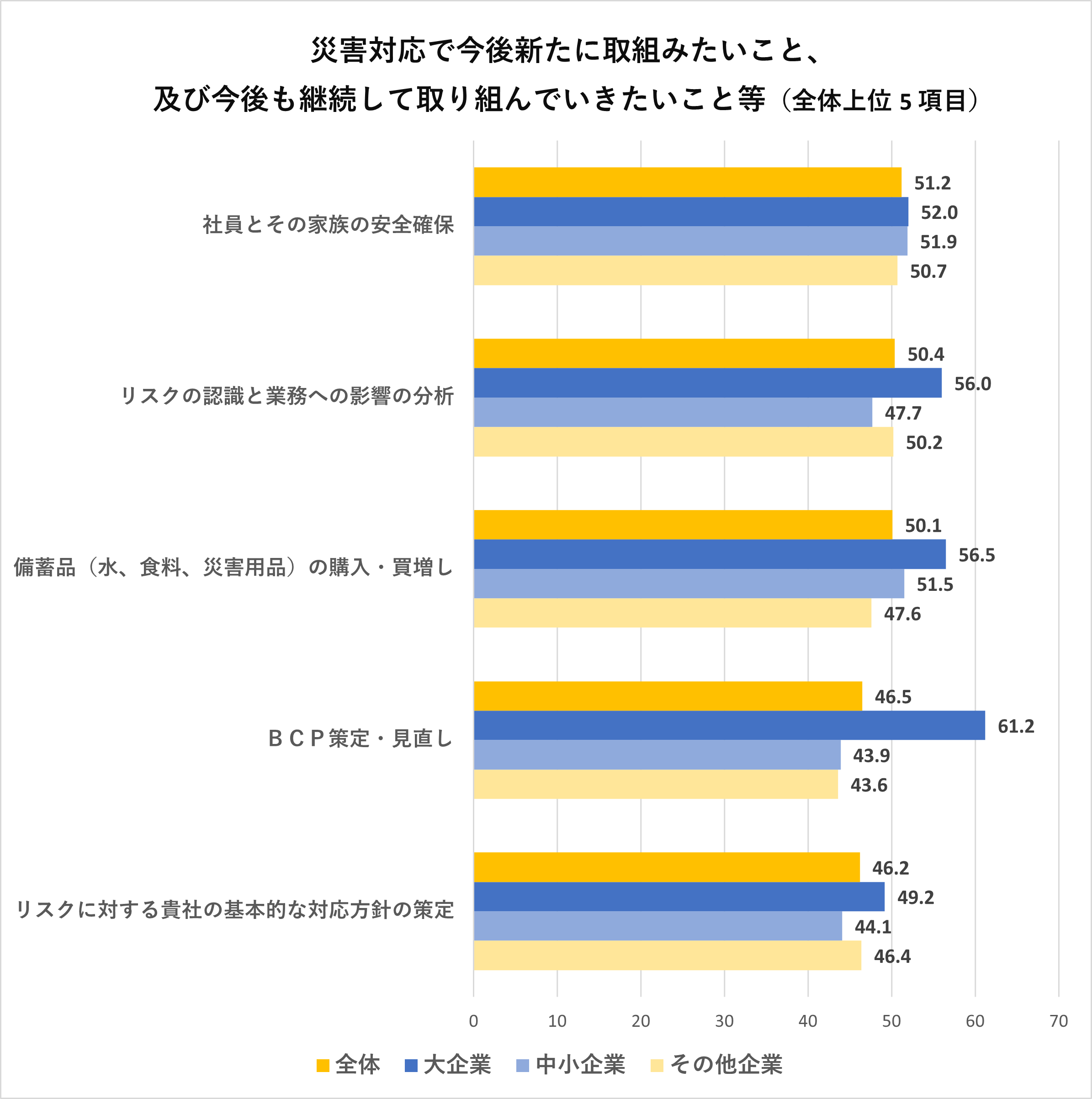

内閣府「令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査(令和6年3月)」によると、「災害対応で今後新たに取り組みたいこと、及び今後も継続して取り組んでいきたいこと」という質問に対し、全体では「社員とその家族の安全確保」(51.2%)、「リスクの認識と業務への影響の分析」(50.4%)、「備蓄品(水、食料、災害用品)の購入・買増し」(50.1%)が上位を占めていました。

大企業では「BCP策定・見直し」(61.2%)が最も高くなっており、中小企業では全体と同様、「社員とその家族の安全確保」(51.9%)が最も高くなっています。

また、社員の安全確保の次に必要なのは社員とその家族の生活です。災害後も命を守るために、災害対策用品の備蓄は必要不可欠といえます。

※内閣府「令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査(令和6年3月)」をもとに作成

従業員1人当たりの防災備蓄品の種類と量

東京都帰宅困難者対策条例では、「従業者の施設内での待機を維持するために、従業者の3日分の飲料水、食料、その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めなければならない」と定められています。

従業員1人当たりの備蓄量の目安は以下のとおりです。

| 品名 | 備蓄品の例示 | 備蓄品の目安(1人分) |

|---|---|---|

| 水 | ペットボトル入り飲料水 | 1人当たり1日3L、計9L |

| 主食 | アルファ化米、クラッカー、乾パン、カップ麺 | 1人当たり1日3食 、計9食 |

| 毛布 | 毛布、保温シート | 1人当たり1枚 |

| その他 | 簡易トイレ | 1人当たり1日5回、計15回 |

| 衛生用品、敷物(ビニールシート等)、携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池、救急医療薬品類 等 | 物資ごとに必要量を算定 |

水

ペットボトル入りの飲料水が主流です。一般的なペットボトル飲料水の賞味期限は2~3年である一方、備蓄用飲料水は5年~15年保存が可能なものがあります。

主食

クラッカーやパンなどそのまま食べられるもののほか、水を入れるだけでできるアルファ化米やカップ麺があります。アルファ化米は一度炊いたご飯を急速に乾燥させた米のことで、洗米や浸水が不要のため、災害時でも手軽に調理できます。

毛布

暖をとるために必要な毛布や保温シートは、可能であれば1人に1枚用意します。特に冬場の災害や停電時には、体温低下によって生じる低体温症や免疫力低下のリスクを防ぐ上で重要です。

その他

簡易トイレ、衛生用品、携帯ラジオ、懐中電灯のほか、救急医薬品類があると安心です。

さらに、ヘルメット、マスク、体拭き用シート、タオル、トイレットペーパー、カイロ、生理用品など、役立つアイテムはさまざまです。必要に応じてこれらも用意すると良いでしょう。

防災備蓄品の保管スペースはどれくらい必要か

防災備蓄品は従業員の人数分を確保する必要があるため、保管には広いスペースを必要とします。例えば、従業員数260人の企業A社の場合、備蓄量の目安は以下のとおりです。内閣府が発表している「事業所における帰宅困難者等対策ガイドライン」を参考に、共助の観点から顧客・取引先などの施設利用者分を含めて10%を上乗せし算出、合計286人分の備蓄を計算しています。

出典:首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議「事業所における帰宅困難者等対策ガイドライン」

| 品名 | 備蓄品の例示 | 備蓄品の目安(286人分) |

|---|---|---|

| 水 | ペットボトル入り飲料水 | 計 2,574L(2L 1,287本) |

| 主食 | アルファ化米、クラッカー、乾パン、カップ麺 | 計 2,574食 |

| 毛布 | 毛布、保温シート | 計 286枚 |

| その他 | 簡易トイレ | 計 4,290回 |

この量の備蓄品を用意・保管するのは容易ではありません。また、食料や飲料は賞味期限があるため、必要な備蓄品の提供から期限管理まで行ってくれるサービスを利用するのもおすすめです。

ALSOKの関連商品

防災備蓄品は普段使うものではありませんが、もしもの時のために適切な場所に保管しておく必要があります。ここでは、防災備蓄品の保管場所や保管時の注意点についてご紹介します。

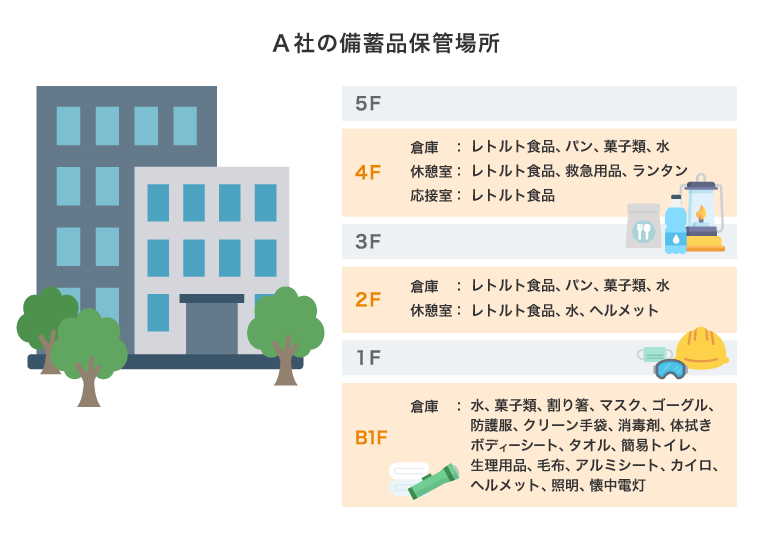

260人分のA社の事例

先ほど事例にあげた従業員260人のA社の事例を紹介します。A社の場合は自社ビルの複数フロアに防災備蓄品を常備しており、一部のフロアには防災備蓄品を置くための倉庫スペースを用意しているほか、休憩室や会議室の空きスペースを利用して、特定の場所だけに防災備蓄品を集中させない工夫もしています。また、来訪者への配慮から、応接室にも防災備蓄品が保管されていました。

ビルや高層ビルに拠点を置く企業では、エレベーターが停止した場合に備えて、A社のように防災備蓄品を分散して保管することも大切です。

【写真付き】保管場所の例

防災備蓄品は非常時にすぐ活用できるように取り出しやすい場所に保管しましょう。企業の保管場所としては以下のような場所が適切です。

- 専用倉庫

- 従業員の各デスク

- 休憩室などの空きスペースやフリースペース など

実際に保管されている様子を写真でご紹介します。写真は20人分の食料と水を保管した場合の量です。水は1人3日分で9L、20人分で180L必要なため、2L×6本×15箱となります。

7年保存のアルカリ水 2L 1箱(6本入り)を縦2箱×横2箱ずつ並べ、その横に保存食を3箱縦に積んだ状態です。横幅は100cm、高さは約65cmあります。

水や保存食のほかに、どうしてもかさばってしまうのがヘルメットです。従来のヘルメットは半球型で場所を取ってしまいますが、実はたためるヘルメットもあります。コンパクトにたためるヘルメットなら、少ないスペースに保管することが可能です。

写真は、たためるヘルメットをたたんだ状態で並べたもので、21個並べて約80cmでした。これならヘルメットの取り出しやすさはもちろんのこと、省スペース化も図れます。

もし、半球型のヘルメットしかない場合、各従業員のデスクの横などにマグネット式フックを取り付け、ぶら下げておく方法もあります。横1列にデスクが並んでいる配置であれば、デスクの内側にぶら下げておくこともできます。

保管時の注意点

防災備蓄品を保管する場合は、同じ場所に集中して保管せず、各フロアに分散しておくことが重要です。災害時に一か所が被害を受けても、他の場所から備蓄品を確保できるようにしておくことで、備蓄品が使用できなくなるリスクを軽減できます。

また、非常時にすぐ取り出せるよう従業員がアクセスしやすい場所を選ぶとともに、災害時に備蓄品に影響が出ない安全な場所に保管することも重要です。例えば、大雨などで水害が発生した場合は浸水の恐れがあるため、浸水のリスクがない場所を選ぶようにしましょう。

防災備蓄品を準備する際の注意点

防災備蓄品の準備は、単に物資を調達するだけでは十分ではありません。適切な管理体制の構築と継続的な運用により、災害発生時に確実に役立つ備蓄品を準備しておくことが重要です。企業の担当者は、以下の注意点を踏まえて、実効性の高い備蓄体制を構築する必要があります。

定期的に在庫数や賞味期限をチェックする

防災備蓄品は、定期的な点検による品質管理が非常に大切です。賞味期限の確認、包装の破損状況の点検、必要数量の過不足など備蓄品の状態をチェックし、計画的な入れ替えを実施する必要があります。

企業向けの備蓄品の点検頻度としては、最低でも年1回の実施が推奨されます。ただし、年1回では失念される可能性もあるため、管理ツールの導入で点検漏れを回避しましょう。ALSOKの災害備蓄品マネジメント支援サービスであれば、災害備蓄品の期限管理や棚卸しなどを行い、確実な在庫管理と効率的な運用を実現できます。

ローリングストック法を活用する

ローリングストック法は、日常的に消費する食品や日用品を多めに備蓄し、古いものから順次使用して新しいものを補充する管理手法です。この手法により、常に新鮮な備蓄品を維持できるとともに、廃棄ロスの削減と管理コストの最適化を実現できます。

また、社員食堂や試食会などを活用して期限の迫っている食品を食べてもらうことで、備蓄品に対する従業員の不安を減らし、災害時の心理的な負担を軽減する効果も期待できます。

防災備蓄品の準備以外の対策も行う

防災備蓄品の準備は、企業の災害対策の一要素に過ぎません。従業員の安全や生活を守り、災害時の事業継続を実現するために必要な対策は多岐にわたります。BCP(事業継続計画)の策定や定期的な防災訓練の実施、安否確認体制の構築などに取り組むことで、総合的な災害対策を講じることが可能です。

防災備蓄品の管理もALSOKがサポート

災害対策用品

「通常業務で手一杯」「担当者が異動した」などの理由から防災備蓄品の調達や入れ替えを怠ってしまい、防災備蓄品が足りない、賞味期限を過ぎていたというケースが多くあります。ALSOKでは災害に備えたさまざまな防災備蓄品を取り扱っています。さらに防災備蓄品の購入だけでなく、お客様に代わり期限管理や棚卸しまで一括管理が可能。防災備蓄品の管理をトータルサポートいたします。

BCP(事業継続計画)対策

「地震」「台風」「盗難」「情報漏えい」「感染症」など、企業を取り巻く「危機(リスク)」は、数え切れないほどあります。こうしたリスクに直面した時、いかにビジネスを止めずに迅速に復旧するか、企業の力が試される時です。ALSOKでは豊富な経験で培ったノウハウで企業のBCP(事業継続計画)策定をお手伝いします。

安否確認サービス

通信環境の問題や迷惑メールの設定などにより、災害時の安否確認メールが届かないというケースは少なくありません。ALSOKでは、災害発生時に従業員の安否を迅速に確認できる「安否確認サービス」をご提供しています。災害が発生した際に、安否確認連絡を従業員に自動配信でき、リアルタイムの安否状況を確認することが可能です。従業員が家族の安否を確認することもできるため、精神的な負担の軽減にもつながります。

まとめ

企業が防災備蓄品を用意する際には、予算や保管スペースといった現実的な課題があり、全従業員分を揃えることが難しいケースも考えられます。しかし、企業には安全配慮義務があり、災害発生時に従業員の安全を確保するため、適切な措置を講じる責任があります。

また、防災備蓄品を用意できても、普段の業務に追われて管理まで手が回らないという声もよく聞かれます。そのような場合は、防災備蓄品の管理を外部へ依頼する方法もおすすめです。

災害が発生した際、「防災備蓄品の数が足りない」「水や食料品の賞味期限が切れていた」ということにならないよう、日頃から防災備蓄品の管理を徹底することが大切です。