2025年6月から熱中症対策が義務化!企業が取るべき対策や事例を解説

2025年6月1日より改正労働安全衛生規則が施行され、条件を満たす作業を実施する事業者に対して熱中症対策が義務化されました。企業としては従業員の安全と健康を守り、法令を遵守するための具体的な対策を講じることが急務となっています。

この記事では、熱中症対策義務化の背景や企業が取るべき具体的な対策、現場での熱中症対策として参考となる事例などを詳しく解説します。

目次

熱中症対策義務化の背景

近年、気候変動の影響により夏季の気温が上昇傾向にあり、職場での熱中症による労働災害が深刻化しています。厚生労働省によると、熱中症による死亡災害は2022年から3年連続で30人を超えており、これは労働災害による死亡者数全体の約4%を占める重大な問題です。

熱中症による死亡の多くは、めまいや立ちくらみといった初期症状の放置や、救急要請などの対応の遅れが原因とされています。しかし従来の労働安全衛生法では、「初期症状の放置」や「対応の遅れ」についての明確な規定がありませんでした。

そこで今回の改正では熱中症による死亡事故を防ぐために、症状の早期発見と迅速かつ適切な応急処置を重視した内容が規定され、熱中症対策が義務化されたのです。

参考:厚生労働省「2024年(令和6年)職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」

厚生労働省「労働災害統計 労働災害統計確定値」

以下は、職場における熱中症による2024年度の死亡事例です。

| 月 | 業種 | 年代 | 気温 | 暑さ指数(WBGT) | 事案の概要 |

|---|---|---|---|---|---|

| 7月 | その他の金属製品製造業 | 20代 | 34.6℃ | 30.5℃ | 被災者は工場内で作業に従事していたが、14時頃に体調不良のため早退することとなり、更衣室に向かった。16 時過ぎに同僚が更衣室に入ったとき、倒れている被災者を発見し、救急搬送されたが、死亡した。 |

| 7月 | 陸上貨物取扱業 | 30代 | 33.2℃ | 28.9℃ | 被災者は事業場倉庫内1階で電線ドラムのピッキング作業に従事していた。16 時 30 分頃、倉庫北側ホームを通行中にうつ伏せに転倒し、意識を失い痙攣を起こした。倒れている被災者を発見し救急搬送され、集中治療室で治療を受けるが、翌日に死亡した。 |

| 7月 | その他の土木事業 | 40代 | 32.1℃ | 32.0℃ | 被災者は9時頃から校庭の土間打ちの作業のため、セメント等の袋を運搬する作業に従事していた。12 時前、休憩室において、被災者が別の労働者に突然殴りかかり、奇声を上げ、その後痙攣を起こしたため、救急搬送された。搬送先の病院にて処置が終わり、自宅に帰宅した後、再び痙攣を起こし、別の病院に救急搬送されたが、搬送先の病院で同日に死亡した。 |

引用:厚生労働省「2024年(令和6年)職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」

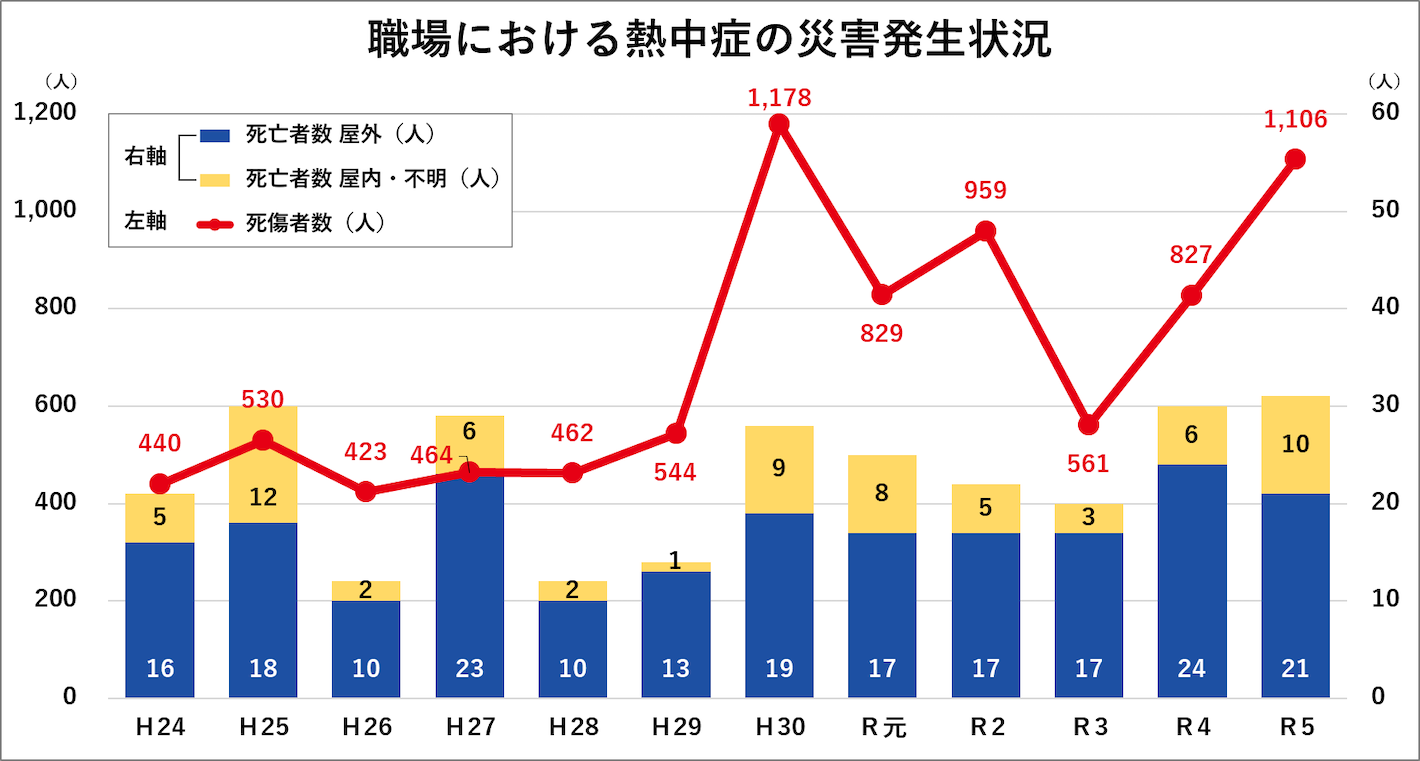

職場での熱中症の災害発生状況

出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について:夏季の気温と職場における熱中症の災害発生状況」

厚生労働省の統計によると、職場における熱中症による死傷者数は増加傾向にあります。特に、夏季の平均気温が上昇している近年では高い水準で推移しており、2021年(令和3年)には561件だったのに対し、2022年(令和4年)は827件、2023年(令和5年)には1,106件でした。

熱中症は死亡事例にいたる割合が他の労働災害と比較して約5倍~6倍ともいわれていて、企業としては看過できない大きなリスクとなっています。

熱中症対策義務化の内容

改正労働安全衛生規則では、事業者が講じるべき熱中症対策が具体的に定められています。ここでは、熱中症対策義務化の内容について詳しく解説します。

施行日と適用範囲

改正労働安全衛生規則の施行日は、2025年6月1日です。熱中症対策の義務化は、企業の規模や業種を問わず、作業条件を満たすすべての事業者が対象となります。

対象となる作業条件

改正労働安全衛生規則では、以下の作業条件を満たす場合に熱中症対策が義務付けられています。

- 暑さ指数(WBGT)が28℃以上、または気温が31℃以上の環境下での作業

- 連続して1時間を超える作業、または1日の合計作業時間が4時間を超える作業

この条件に該当する作業が発生する場合、すべての事業者は後述する体制整備や対処手順の策定が必須となります。

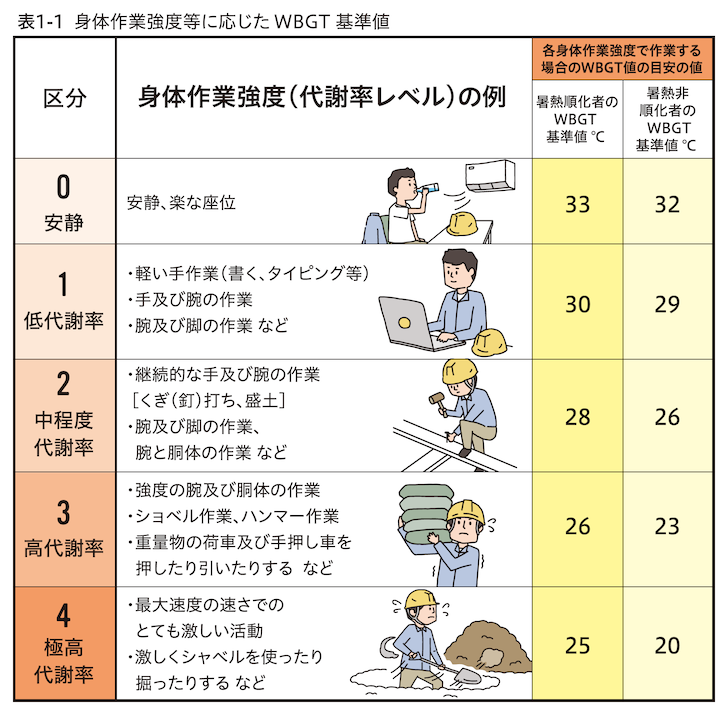

WBGT値(暑さ指数)とは

WBGT値(Wet Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)とは、熱中症の発生リスクを評価するために国際的に用いられている指標です。WBGT値は気温だけでなく、湿度、日射・輻射熱を考慮して算出され、熱ストレスのレベルを示しています。

WBGT値は、環境省の「熱中症予防情報サイト」で実況と予測を確認できるほか、専用の測定器で計測することも可能です。

環境省「熱中症予防情報サイト」

▼身体作業強度等に応じたWBGT基準値

引用:厚生労働省「職場における熱中症対策について」

義務違反時の罰則

熱中症対策は、労働安全衛生規則に追加される第612条の2「熱中症を生ずるおそれのある作業」に当てはまります。これは労働安全衛生法第22条に基づくもので、事業者に対し措置義務が課されるものです。

この労働安全衛生法第22条には罰則が設けられており、熱中症対策の実施義務に違反した者には、「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科され、また法人に対しても同様に「50万円以下の罰金」が科される可能性があります。さらに、都道府県労働局長や労働基準監督署長により、作業の全部または一部の停止を命じる「使用停止命令」を受けるケースもあります。

実際に労働災害が発生した場合、労働契約法に基づく「安全配慮義務」違反を問われ、損害賠償責任を負うリスクも考えられます。

参考:厚生労働省「職場における熱中症対策について」

「労働安全衛生規則 第六百十二条の二」

「労働安全衛生法 第二十二条」

企業が義務付けられる具体的な熱中症対策

厚生労働省は、熱中症対策の基本的な考え方として次の3ステップを提言しています。

- 「見つける(早期発見)」

- 「判断する(救急要請・医療機関への搬送)」

- 「対処する(作業離脱・急速冷却)」

この考え方に基づき、企業には以下3つの対策が義務付けられています。

1.早期発見のための体制整備

熱中症対策の第一歩は、リスクを「見つける」ための体制を整えることです。まずは職場環境のどこに熱中症のリスクが潜んでいるかを洗い出しましょう。具体的には、作業場所のWBGT値の測定、作業時間や休憩時間の実態調査、作業強度などを評価し、リスクレベルを把握します。

リスクを洗い出した上で、具体的な監視体制を構築します。例えば、管理者による定期的な「職場巡視」や、2人1組で互いの体調をチェックする「バディ制度」の導入が有効です。近年では、体温や心拍数などを自動で監視し、異常を検知するウェアラブルデバイスの活用も進んでいます。

熱中症のおそれがある従業員を早期に発見し、適切な対応を行うことが、熱中症の重篤化防止につながります。

2.対処手順の策定

熱中症のおそれがある従業員を発見した場合の「連絡先」「対応する責任者」を明確にするために、現場・事業所ごとの緊急連絡網を作成し、報告フローを決めておきましょう。最寄りの医療機関をリストアップし、連絡先や住所を共有しておくことも重要です。

また、緊急度別の対処方法を記載したマニュアルを作成し、いつでも確認できるようにしておきます。マニュアル作成時は、産業医や提携する医療機関の監修を得ることで、より実用的なものになるでしょう。その他、水分・塩分を補給できるものや身体冷却用の備品なども必ず事前準備しておきましょう。

3.関係者への周知・教育

整備した体制や手順を全従業員へ周知するとともに、熱中症に関する教育を徹底することも重要な対策です。研修などを通じて、従業員一人ひとりが熱中症の症状やメカニズム、予防方法、緊急時の対処手順について正しく理解できるように指導します。

具体的には、熱中症の危険性を示すポスターの掲示や、朝礼や会議の場での注意喚起、社内メールやイントラネットを活用した定期的な情報発信などが効果的です。

参考:厚生労働省「職場における熱中症対策について」

職場における熱中症対策の事例

義務化されている内容以外にも、多くの企業でさまざまな熱中症対策が実施されています。ここでは、導入しやすい熱中症対策の事例をご紹介します。

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 冷房設備やミストシャワーの設置 | 作業環境の気温自体を下げる |

| 作業時間の短縮 | シフトの調整などで作業時間を短縮することで、高温下での連続作業時間を減らす |

| 服装の調整 | 通気性・透湿性が高い服、身体を冷却させる機能を持つ服などを支給する |

| プレクーリングの実施 | プレクーリングとは、作業の開始前や休憩中に身体を冷やしておくこと。涼しい休憩室で過ごす、シャーベット状の飲料を摂取するなどが効果的 |

| 暑熱順化の期間設定 | 暑熱順化とは、身体を暑さに徐々に慣れさせていくこと。数日から2週間程度かけて徐々に作業時間や強度を上げていくことで、汗をかきやすくなり、体温調節機能が向上する |

| 健康管理アプリの導入 | アプリやウェアラブルデバイスなどを導入し、日々の健康状態を管理する |

| 熱中症予防管理者の選任 | 産業医や衛生管理者など、専門的な知見から判断できる人物を設置する |

参考:厚生労働省「導入しやすい熱中症対策事例紹介」

職場での熱中症対策をサポートするALSOKサービス

ALSOKでは、企業の危機管理をサポートする多様なサービスをご提供しております。

安否確認サービス

ALSOKの安否確認サービスは、災害などの緊急時に従業員の安否を迅速に把握できるシステムです。また、熱中症リスクが高い環境で作業する従業員の体調を確認する、健康管理ツールとしてもお使いいただけます。一斉送信や自動集計機能を活用することで、管理者の負担を軽減しつつ、きめ細やかな健康管理体制を実現します。

ALSOKの関連商品

AED

熱中症が重篤化すると、心停止を引き起こす危険性があります。その際に救命の可能性を大きく高めるのがAEDです。ALSOKでは、突然起こりうる心停止から命を守るために、AEDの選定から導入・管理・使い方の講習会まで一気通貫でサポートしています。職場にAEDを設置し、従業員が適切な使用方法を習得しておくことで、万が一の事態に迅速かつ的確に対応できる体制が整います。

ALSOKの関連商品

防犯カメラ・監視カメラサービス

高温の作業場所や従業員が1人で作業するエリアなど、管理者の目が届きにくい場所の安全管理には防犯カメラ・監視カメラの導入が有効です。ALSOKの防犯カメラ・監視カメラサービスでは作業現場の状況をリアルタイムで確認できるため、従業員が倒れたなどの異常事態をいち早く発見可能です。遠隔からの映像確認も可能で、複数拠点の状況を一元管理できます。

ALSOKの関連商品

相談窓口サービス

ALSOKでは、従業員向けの相談窓口サービスをご提供しています。相談窓口サービスを導入することで、24時間365日看護師もしくは管理栄養士に健康相談ができます。熱中症の対処方法や日頃の健康相談に加え、心理カウンセラーへのメンタルヘルス相談、ハラスメント相談なども可能です。従業員の健康課題を発見しやすい体制を整えることで、個別の配慮や対策を講じるきっかけにもなります。

ALSOKの関連商品

まとめ

2025年6月からの熱中症対策の義務化は、業界・職種を問わず多くの企業にとって向き合うべき課題です。熱中症による労働災害は近年増加傾向にあり、従業員の身に万が一のことがあれば社会的な信用が失墜するだけではなく、損害賠償問題にもつながりかねません。

この記事で解説した義務化の内容や具体的な対策を参考に、自社の状況に合わせた熱中症対策を実施しましょう。従業員一人ひとりが安心して働ける環境を整備することが、企業の持続的な成長の基盤となります。