孤独死をどう避けるか-防ぐための対策とは

近年、日本では少子高齢化が進行し、高齢者が一人暮らしするケースが非常に多く見られるようになってきました。このような背景のもと、孤独死は年々増加し、社会問題としてより一層深刻なものになってきています。高齢者の孤独死という課題に対し、地方自治体や民間企業はさまざまな対策を検討しています。また、今日では、若年層の孤独死も問題視されるようになってきています。

社会問題化している孤独死はいかにして防ぐことができるのか、現状を認識しつつ、私たちができる孤独死対策について考えてみましょう。

目次

一人暮らしと孤独死

孤独死とは、誰にも看取られることなく一人で死亡することを指します。孤独死は、近所や周囲の方との関わりが薄れている一人暮らしの高齢者に多くなっています。

親などが一人暮らしをしている場合には、病気が重篤化して自力で助けを呼べない状況になっていてもそのことに気づいてあげられなかったり、最後に残したい言葉を聞いてあげられなかったり、といった事態を避けたいと思う方は多いことでしょう。

また、一人暮らしをしている高齢者ご本人の中には、遺族に迷惑や金銭的な負担をかけたくないため、孤独死は避けたいと考えている方もいらっしゃることでしょう。

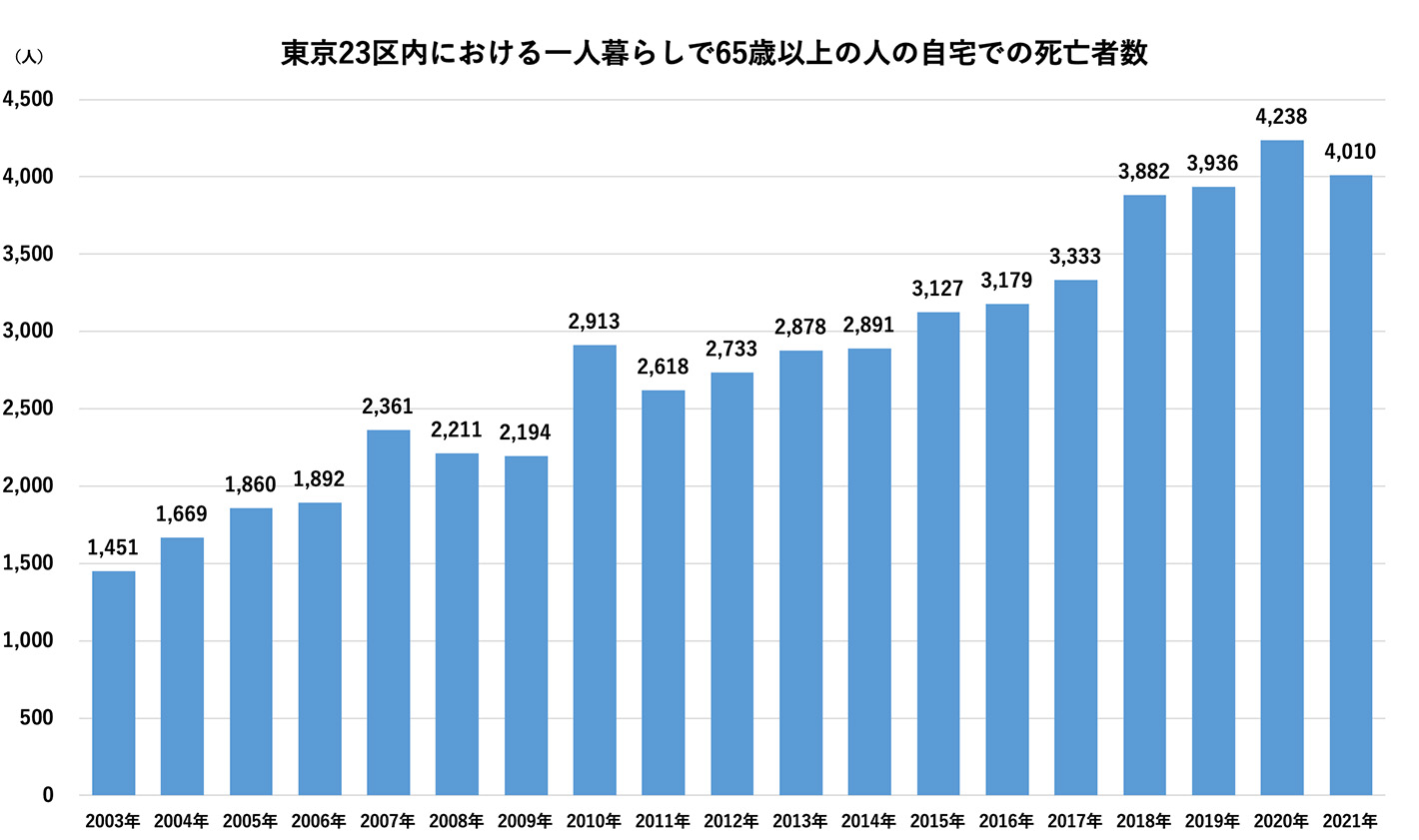

東京都が公表している統計データによれば、令和3年において東京23区における一人暮らしで65歳以上の自宅での死亡者数は、年間4,010人であり、1日あたりでは約11人となります。

では、こうした孤独死を未然に防ぐにはどんな方法があるのでしょうか。

資料:東京都福祉保健局 東京都監察医務院 統計データベース

「令和4年版統計表及び統計図表:(17)65歳以上の一人暮らしの者の死亡場所」

出典:内閣府「令和5年版高齢社会白書」

孤独死のリスクが高い人

「孤独死」と聞くと高齢者層に多いイメージが強いですが、若年者層においても孤独死は発生しています。

日本少額短期保険協会の2015年4月~2022年3月までの調査データによると、孤独死者の40%が20代~40代の現役世代であり、孤独死が高齢者特有の問題ではないことがわかります。

それでは、孤独死のリスクが高い人はどのような特徴があるのでしょうか。

一人暮らし

孤独死のリスクが高い人の特徴として、一人暮らしであるという点が挙げられます。さらにその中で未婚の方が多いのも特徴です。ご家族や配偶者がいない一人暮らしの場合、病気やケガをしても誰かに気づかれにくく、自宅で倒れても誰かに助けを求められないまま、自宅で亡くなってしまうというリスクが高くなります。

持病がある人

日本少額短期保険協会のデータ[注1]によると、賃貸住宅での孤独死の原因として「病死」が66.8%と最も多いことが分かっています。病気の種類としては、心疾患(心筋梗塞など)、脳血管疾患(脳梗塞など)、肺炎などが考えられます。

高齢になっていくと、食生活が偏ったり運動する機会が減ってしまったりするため、生活習慣病を発症するリスクが高くなります。特に一人暮らしだと、症状が悪化しても自分自身でそのことに気づくことができないという可能性も考えられます。

[注1]日本少額短期保険協会 第7回孤独死現状レポート 2015年4月~2022年3月までの孤独死のデータ

社会的な繋がりがない

近隣住民とのコミュニケーションや社会的な繋がりがないことも、孤独死のリスクが高まる原因の一つです。一人暮らしの方や定年退職後の高齢者の方に多いのが特徴で、周囲との繋がりが少ないと緊急時に助けを求めることができないということが考えられます。また、人間関係が希薄になることで孤独感やストレスを感じやすくなることも孤独死のリスクが高まる一因と考えられています。

孤独死を防ぐための対策とは?

一人で暮らす高齢者の孤独死リスクに対応するにあたり、地方自治体や警備会社などが提供するサービスを利用するという方法もあります。身近な家族で見守りができればそれに越したことはありませんが、遠方にいるなど、そうすることが困難な場合もあります。高齢者ご本人の希望もよく聞いて、最適なサービスを検討するようにしましょう。

地方自治体の取り組み

地方自治体では、地域住民が相互に支え合い見守る活動のネットワーク構築や、民間企業と連携した見守りサービスの提供を推進しています。例えば、水道の検針等の業務活動中に支援や保護を求められた場合、必要に応じて役所の担当部門に情報提供をするといった活動があります。

独立行政法人の取り組み

独立行政法人の都市再生機構は、子育て世帯とその親の世帯が同じ住宅団地内や近距離に住む場合に家賃を減額する制度を導入しています。

警備会社などの見守りサービスを利用

ホームセキュリティなどの防犯サービスを手がける警備会社が、地方自治体と提携して高齢者等の見守りサービスを行っている事例もあります。見守りサービスを選ぶ際には、緊急時すぐに対応してくれるかどうかが重要なポイントです。また、地方自治体の補助がある場合には、金銭的負担を減らすことができます。

ALSOKのコラム「高齢者見守りサービスの種類と選び方」では、さまざまな見守りサービスのメリット・デメリット、そして選び方のポイントを説明しています。こちらもあわせてご参考にしてください。

高齢者みまもりサービスはALSOK

多くの自治体は、独居高齢者を対象とした安否確認サービスなどの緊急通報事業を行っています。ALSOKは、高齢者の緊急通報事業において493の自治体からの受託を達成しており、全国1位の実績となっています。

HOME ALSOK みまもりサポートは、自治体採用数No.1、非常時に緊急ボタンを押すとALSOKのガードマン(警備員)が駆けつけ対応します。さらに、24時間いつでも健康についての相談をすることもできます。

また、認知症患者の徘徊などの見守りに効果的なALSOKの見守りサービス「みまもりタグ」もおすすめです。このサービスを利用すれば、タグを携帯するご高齢者様の外出・帰宅を、ご家族にメールで通知することができ、また、ご家族はご高齢者様の位置情報履歴をアプリで確認することができます。

ぜひHOME ALSOK みまもりサポートやALSOKの見守りサービス「みまもりタグ」をご検討ください。