高齢ドライバーの免許返納、いつすればいい?

最近、高齢者ドライバーの運転ミスによる悲惨な交通事故の話題がマスコミでも多く取り上げられるようになりました。そのようなニュースを見るたびに「自分の親も事故を起こすのではないか」と心配になる人も少なくないはず。高齢の親御さんと遠く離れて暮らしている人であれば、親御さんの健康状態をリアルタイムで感じることができないので、なおさらです。

そんなときに真っ先に頭に浮かぶのは「免許返納」。大きな事故を起こす前に自分から免許を返納して、と考えるわけですが、親御さんの側はそう簡単には決心できません。都会に住んでいるならまだしも、地方に暮らす老夫婦には「クルマはライフラインのひとつ」といっても過言ではない存在。免許返納にはこの生活スタイルを根本から変える決心が必要だからです。

ここではこの免許返納をめぐる問題について少し考えてみることにしましょう。

高齢者の事故は増えてはいない?

出典:内閣府「令和4年交通安全白書」

| 平成 19年 |

20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 令和 元年 |

2年 | 3年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 16~19歳 | 20.8 | 20.4 | 19.7 | 15.5 | 16.9 | 15.0 | 16.9 | 13.8 | 14.4 | 13.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 9.7 |

| 20~29歳 | 8.5 | 7.6 | 7.1 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 4.0 | 3.8 | 3.1 | 3.0 |

| 30~39歳 | 5.6 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |

| 40~49歳 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.2 |

| 50~59歳 | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.6 |

| 60~69歳 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.6 |

| 70~79歳 | 9.4 | 9.1 | 8.3 | 7.7 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 4.7 | 5.1 | 3.9 | 3.3 | 3.2 |

| 80歳以上 | 20.9 | 16.8 | 15.2 | 18.2 | 15.6 | 15.1 | 14.7 | 14.7 | 13.3 | 12.2 | 10.6 | 11.1 | 8.2 | 7.8 | 9.8 |

| 65歳以上 (再掲) |

8.5 | 8.2 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 3.6 |

出典:内閣府「令和4年交通安全白書」

免許返納の話題に入る前に、まず高齢者の交通事故は本当に増えているのか、という素朴な疑問を解消しておくことにしましょう。

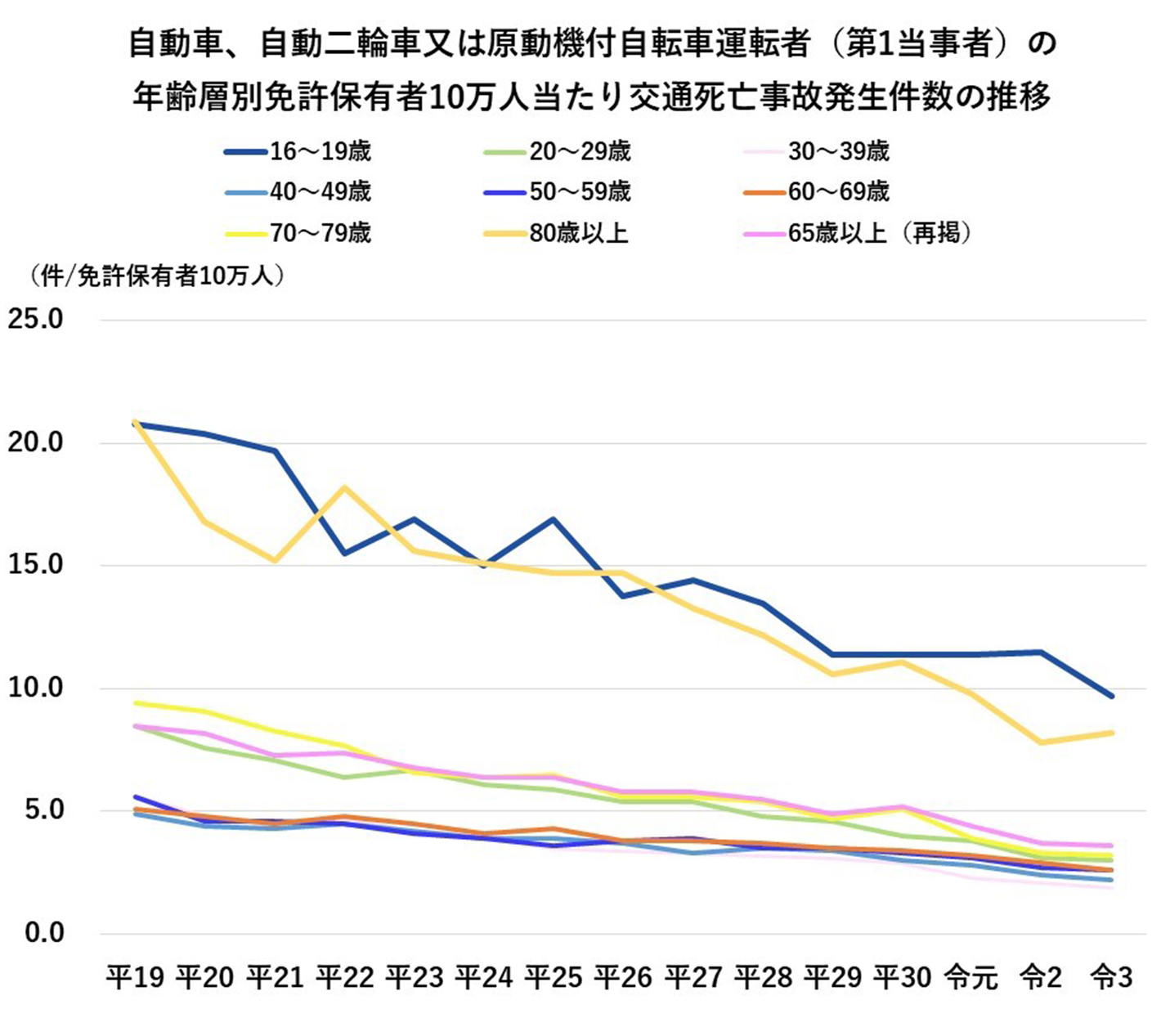

上記グラフ・表は年齢層別免許保有者10万人当たりの死亡事故件数の推移を過去15年間でみたものです。

死亡事故の割合が高いのは「16〜19歳」と「80歳以上」であることがわかりますが、事故件数は年々減少しています。また、「65歳以上」という括りでみたときの事故件数は「20〜29歳」のレベルとほぼ同じであることもみてとれます。

これをみてまずわかることは、高齢者ドライバーによる死亡事故の件数は決して増えておらず、むしろ15年前と比べると半分以下にまで減少しているということです。

これだけ重大事故は減っているのに、なぜ今、高齢ドライバーの運転が社会的に問題として取り上げられているのでしょうか。

出典:警察庁「令和3年の交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」

警察庁「平成28年中の交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」

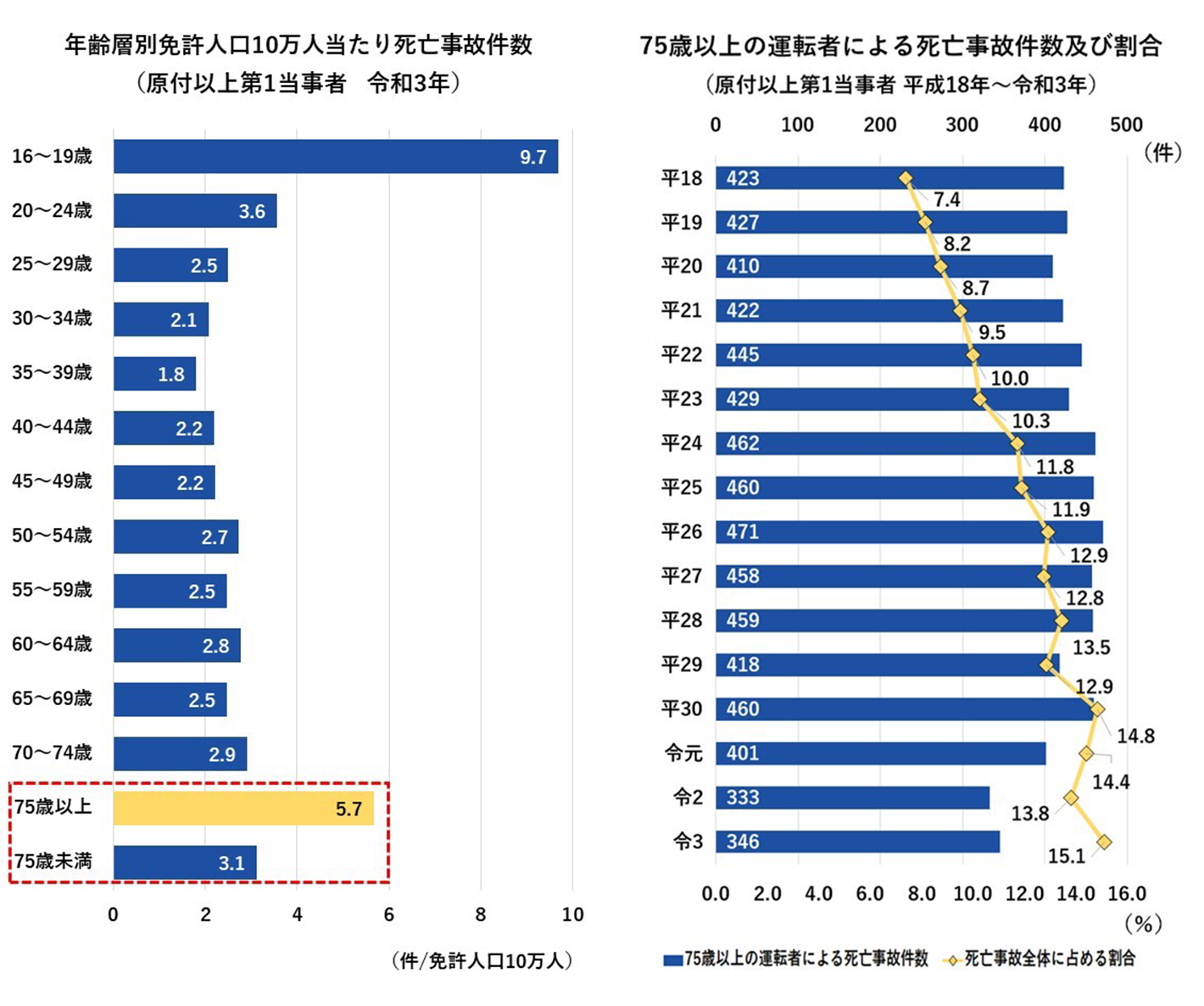

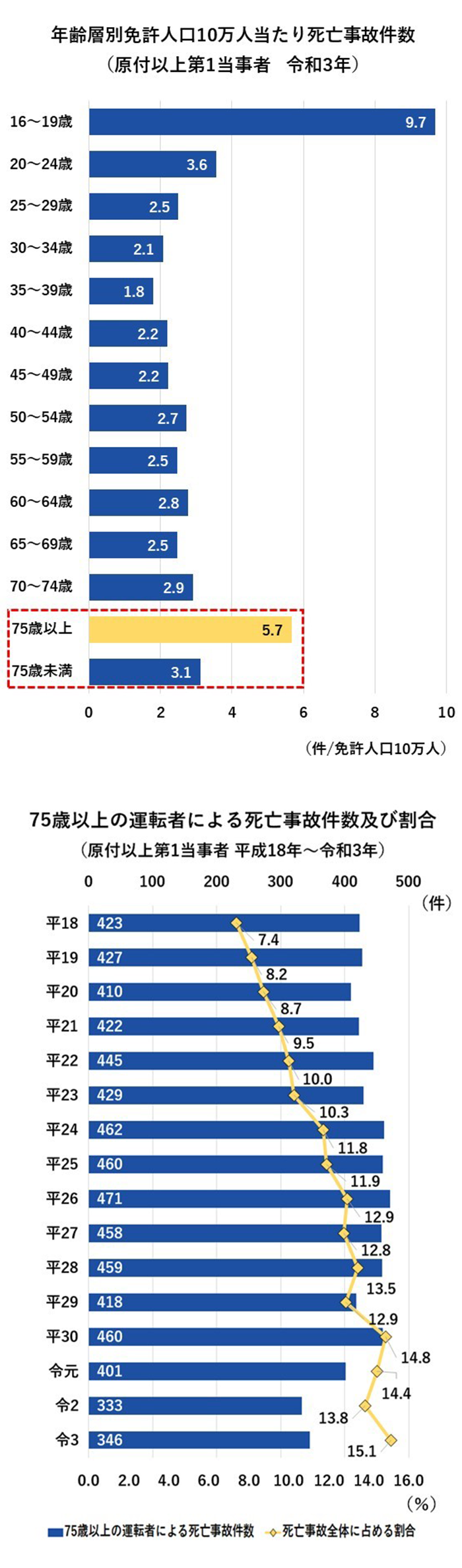

上図は免許保有者10万人当たりの数字を令和3年だけ取り出し、年齢の刻みを変えてみたものです。

「75歳未満」と「75歳以上」の数値を比較すると、2倍近くの大きな開きがあることがわかります。ちなみに令和3年は「70〜79歳」は10万人当たり3.2件であるのに対し、「80歳以上」は8.2件となっており、80歳以上になると事故率が急激に高くなることがよくわかります。しかしそれでも全年齢区分のトップは「16〜19歳」で9.7件。つまり80歳以上のドライバーであっても、20歳未満のドライバーよりも事故を起こす確率は低いということです。

また、75歳以上が起こした死亡事故件数と死亡事故件数全体に占率をみてみると、件数はここ15年ほぼ横ばいですが、占率は徐々に高くなってきていることがわかります。これは死亡事故全体の数がその他の年齢区分で年々少なくなってきていることに起因していますが、このグラフをみると「高齢者を75歳以上」と規定した場合には高齢ドライバーによる事故は増えているように見えます。

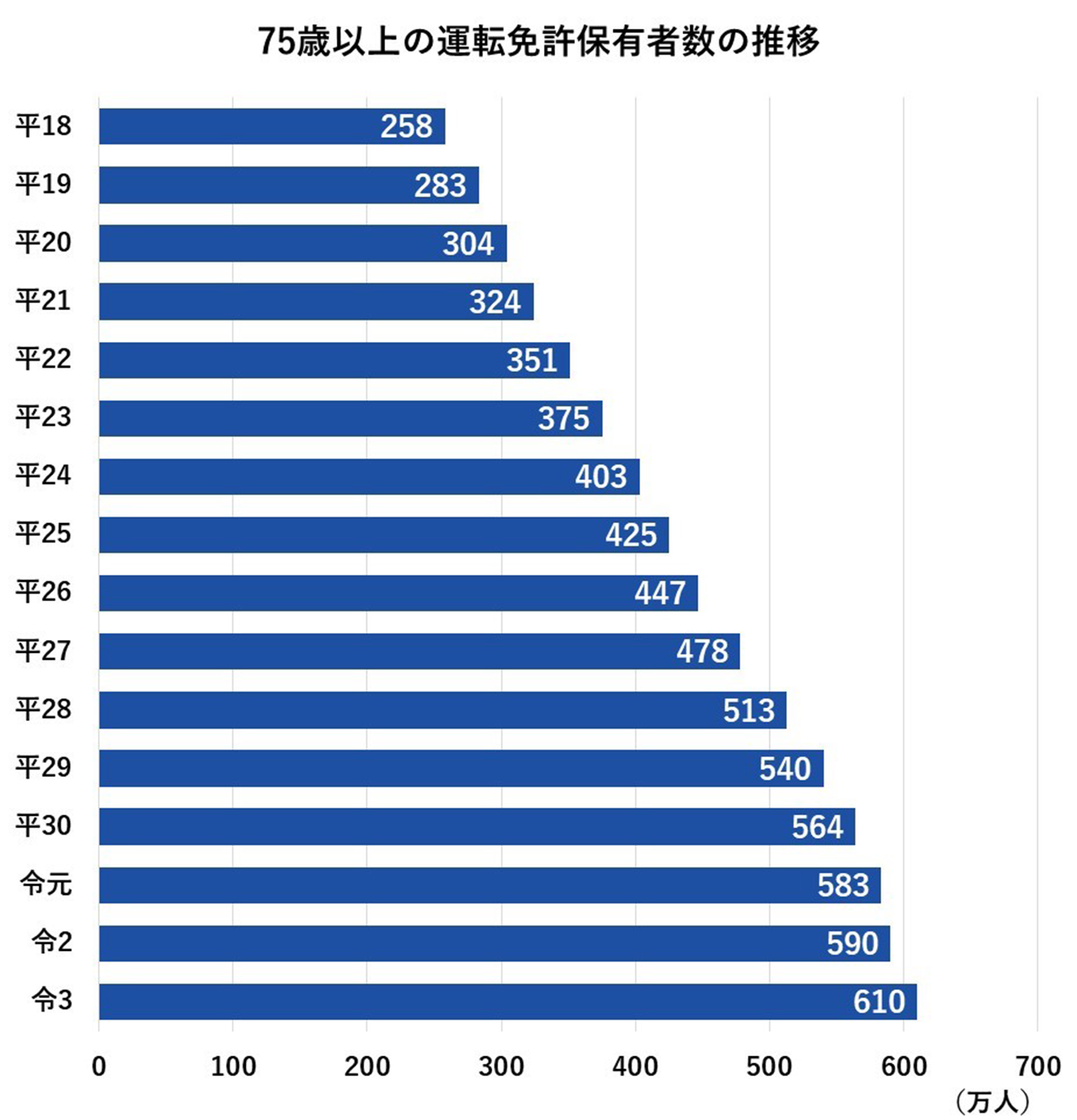

しかし一方で、下記のグラフのように75歳以上の運転免許保有者の数の推移をみてみると、ここ15年間で実に2.36倍に膨れ上がってきていることがわかります。

つまり高齢ドライバーが起こす死亡事故率は下がってきているが、人数が急速に増えてきているので、死亡事故件数自体は増えてきてしまっているということです。またこの推計どおりに高齢ドライバーの数が推移するとすれば、今後高齢ドライバーの数は増え続け、それにつれて死亡事故件数も増え続けると考えられます。これらが最近高齢ドライバーの事故や免許返納の問題が取り立たされてきている理由です。ある意味、「少子高齢化の進展」により起こってきている問題の副次的な事象と捉えることができるかもしれません。

出典:内閣府「平成29年交通安全白書」

警察庁「運転免許統計 令和3年版」

警察庁「運転免許統計 令和元年版」

警察庁「運転免許統計 平成30年版」

免許返納はいつすべきか?

先のグラフから免許返納すべき時期を割り出すとすれば、80歳以上になると死亡事故件数が急激に多くなることから、免許返納の目安は「80歳」と考えてもよいかもしれません。しかし、これはその人の健康状態等によって大きく状況が異なってくるので、一概にはいえるものではありません。

そこでここで高齢者の起こす事故の特徴をみて、危険な状態と判断する基準を探ってみることにしましょう。

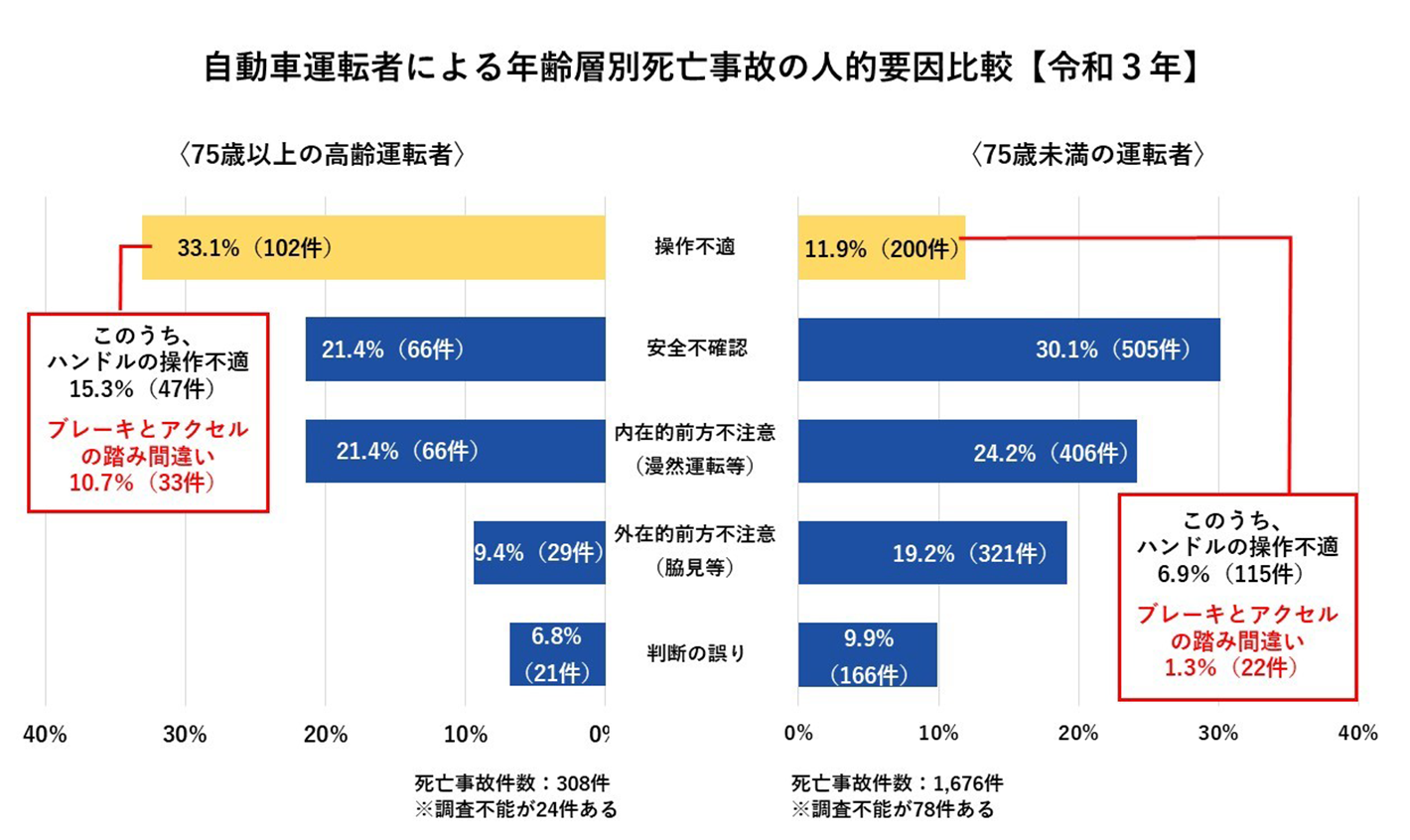

下記のグラフは、令和3年の死亡事故の要因を75歳以上のドライバーと75歳未満のドライバーで比べてみたものです。

出典:警察庁「令和3年における交通事故の発生状況等について」

75歳未満では「安全不確認」による事故が多いのに対し、75歳以上では「ハンドル等の操作不適」が際立って多いことがわかります。またこのうちの「ブレーキとアクセルの踏み間違い」を比べてみると、75歳未満ではわずか1.3%ですが、75歳以上では10.7%と高い割合になっています。要するに高齢ドライバーは自動車の操作がうまくできずに事故になるケースが多いということです。したがって、運転操作がおぼつかなくなったら、80歳未満でも免許返納を考えるタイミングにきているということがいえると思います。

高齢ドライバーの親御さんと離れて暮らすお子さんたちは、帰省の際などには積極的に親御さんの運転するクルマに同乗して、運転操作におかしなところがないかをそれとなくチェックするようにしましょう。車庫入れの際になんでもないところでぶつけてしまったり、左折の際に縁石に乗り上げたりと、普段の生活では気づかない「老い」を感じることがあるかもしれません。また、同乗して一緒に危険な目にあっていれば、「そろそろ免許返納を考えて」という言葉も言い出しやすくなるというメリットもあります。

免許証の更新で認知症のチェックができる⁉

免許の更新時において、70〜74歳の人は高齢者講習を受けないと免許証の更新ができなくなりました。高齢者講習の中には機材を使った動体視力や夜間視力、視野の測定が含まれています。また、ドライブレコーダーのついたクルマを実際に運転し、指導員から助言を受けるという内容も含まれています。

加えて、75歳以上の方は免許更新時に認知機能検査を受けることになりました。検査の結果は第1分類(認知症のおそれがある)、第2分類(認知機能が低下しているおそれがある)、第3分類(認知機能低下のおそれがない)に分けられますが、ここで第1分類とされると臨時適性検査または主治医等の診断書の提出が必要となり、その結果、認知症と診断されると免許の停止または取消しを受けることになります。

このように免許を持っていると、定期的にかつ強制的に認知機能検査を受けることになりますが、これは高齢の親御さんと離れて暮らす子ども世代には大きなメリットとも捉えることができます。

たとえ高齢の親御さんの認知症が進行してしまっていても、離れて暮らす子どもにはなかなか気づくことができません。認知症は軽いうちに病院に行って適切な処置を施せば、進行を遅らせることができますが、「少しおかしい」と感じたくらいではなかなか病院に行くというところにまで話が発展しないのが普通です。そうこうしているうちに症状が進んでしまい、どうにもならなくなってしまうというのが認知症の怖さなのです。

しかし、もし親御さんが免許を持っていたら、更新時に必然的に認知機能検査を受けることになり、問題があれば病院に行って検査をする理由づけができます。これは大きなメリットです。認知症は家族がおかしいと思って心配しても、本人が病院に行きたがらない、おかしいと認めない、ということが多いからです。

家族がみて、よほど危ないと思われるとき以外は、無理に免許返納を勧めることはせず、更新時に認知機能検査を受けさせる方がメリットが多いといえるのかもしれません。

免許返納が認知症進行のきっかけになることも

免許返納によって高齢の親御さんからクルマをとりあげる結果となったとき、注意しなければならないのは生活スタイルの激変により、認知症を発症もしくは急激に進行させてしまうことです。

自分でクルマを運転できるときには、好きな時に買い物に出かけたり、病院に行ったりできるわけですから、生活の大部分において自分の面倒は自分で見られるという意識が働いています。しかし、免許返納してしまうとそれができなくなります。バスやタクシーを使って外出することはできますが、買い物をすれば思い荷物を持って歩かなければなりません。こうなるとだんだん外出するのが億劫になって、次第に社会から隔絶されていきます。

社会から隔絶を感じ始めると、次は次第に時間の観念がなくなってきます。家からでることもないので朝昼晩のリズムが崩れてきます。これまで普通にやってきていたことがすべて意味なく、面倒に思えてきます。毎日ちゃんと3食摂っていた食事も1食減り、2食減りし、それに伴って食後の薬などもきちんと時間通りに飲めなくなります。

このようにすべてが楽な方に流れてしまうようになると、今度は認知症の進行が心配になります。毎日ちょっとしたことで考えたり、工夫したりすることの繰り返しが認知症予防においては重要ですが、だんだんとそうした時間が失われていってしまいます。

高齢の親御さんと離れて暮らす子ども世帯の方は、ご両親のどちらかが免許返納したという場合には、このような変化が起こりうる可能性があるということを十分に認識したうえで、適切なケアを行う必要があるといえるでしょう。

ケアの方法としては、「こまめに電話などで連絡をとる」というオーソドックスな方法の他に、最近ではIoT機器を利用して見守るという方法があります。

たとえばネットワークカメラを設置すれば、ご両親の行動をリアルタイムに見守ることができます。この場合は、親御さん世帯にだけカメラを設置すると「何だか監視されているようで嫌」と思われがちですので、自分の世帯にも設置して双方で確認しあえるようにするのがコツです。カメラを通じてお孫さんなどと頻繁にコミュニケーションを取れるようにしておけば、認知症予防にも効果があり、一石二鳥です。

また、電気ポットに電源が入っているか、生活動線にあるトビラが開け閉めされているかなどを検知するセンサーをつけて、その情報からご両親の生活リズムに異常がないかを確認するという方法もあります。

親御さんにも子ども世帯にもできるだけ負担にならず、つかず離れずのいい距離を保ちつつ、それでいてしっかりと異常がないかを確認できる体制を作っておくことが大切です。

ALSOKでは離れて暮らす親御さんをみまもることができる見守りサービスをご提供しています。ALSOKの「みまもりサポート」なら、高齢の親御さんの体調が急に悪くなった時や見守りカメラで異常を察した家族が駆けつけ依頼をした時に迅速にガードマンが駆け付け、しかるべき対処をしてくれます。緊急時にはガードマンの駆けつけが要請できるのがなによりの魅力です。

ニーズに応じてさまざまなオプションもご用意していますので、「免許返納」に関わらず遠くに暮らす親御さんが心配という方は、ぜひ一度ご覧になってみてください。

最近会ったらうちの親も…と不安に思った人にオススメ

ALSOKの「みまもりサービス」についてくわしくみる