妊娠中に知っておきたい!妊娠・出産でもらえるお金と戻るお金

これから赤ちゃんが生まれる予定の妊婦さんは、出産に向けてさまざまな準備を進めていると思います。妊娠中も働いている方は、産前・産後休業や育児休業のご予定についてすでに職場と相談している方も多いのではないでしょうか。

出産に向けた休暇の調整とともに大切なのが、妊娠・出産にともなうお金の計画です。

この記事では、妊娠・出産で自治体や健康保険などから受けられるお金の支援についてご紹介します。もらえるお金や戻ってくるお金を押さえておき、安心して出産に臨みましょう。

目次

妊娠・出産でもらえるお金一覧

妊娠・出産にともなって受ける医療は、病気やけがの治療に含まれないため、健康保険が適用される一般の医療行為とは別とみなされています。そのため、基本的には保険適用外となり全額自己負担で医療機関を受診しなければなりません。

ここ数年、出産数の急激な減少により出産費用の値上げが続いており、妊産婦や家庭にとって大きな負担となっています。厚生労働省の資料によると、出産費用(正常分娩)の民間医療機関を含めた全施設の平均額は平成24年度以降年々高くなっており、令和4年度は48.2万円でした。出産費用は地域や医療機関によっても差がある他、分娩方法によってはさらに費用がかかる場合もあります。

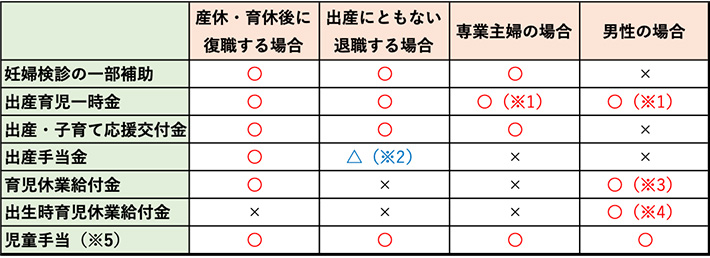

出産に伴う妊産婦や家庭の負担を軽減するため、国や自治体が支援金制度や健康保険の給付金制度を設けています。妊産婦や家族の働き方などによって受けられる支援が異なるため、もらえるお金・戻るお金を事前に把握しておきましょう。

参考:厚生労働省「医療保険制度改革について」

参考:「出産費用の見える化等について」

参考:厚生労働省「出産なび」

以下は、妊娠・出産時にもらえるお金をまとめたものです。

※1 妊産婦が男性側の扶養に入っている場合は、男性側(被保険者)に支給される

※2 出産予定が退職後42日以内である、退職日までに1年以上勤務している、退職日に勤務事実がない場合に支給される

※3 育児休業を取得した場合

※4 産後パパ育休を取得した場合

※5 子どもと同居していて所得が高い方が受給者となる

すべての妊産婦がもらえるお金

すべての妊産婦さんが、妊娠中から出産にかけてもらえるお金は、大きく分けて3種類あります。

妊婦検診費の助成

妊娠中に受ける妊婦検診にかかる費用を補助する制度です。この助成制度は各自治体で設けられており、自治体によって助成回数や助成金額は異なりますが、助成回数は、おおむねどの自治体でも14回分となっています。なお、多胎児を妊娠している場合は妊婦検診の回数が増え、負担金額が増えるため、追加で受診する妊婦検診にかかる費用については、一定額を助成(多胎妊婦1人あたり5回を限度)する自治体もあります。

また、現金ではなく「補助券」や「受診票」といった紙の券で支給されるケースがほとんどで、その券を受診時の会計の際に窓口に提出して費用の補助を受けます。

助成がなく妊婦検診の費用を全額実費で支払うと、合計で10~15万円ほどかかるといわれていますが、この助成を受けることで自己負担金を合計3~7万円ほどにまで抑えることができます。

助成を受ける方法とよくある質問

妊娠がわかって自治体から「母子手帳」を受け取ったら、自治体で実施している支援金制度などを確認しましょう。自治体によっては妊婦検診の補助券などは母子手帳と一緒に渡してくれる場合もあります。各自治体で独自の支援が行われている場合も多いため、分からないことや質問事項は、お住まいの自治体へ問い合わせると良いでしょう。

Q1.里帰り出産の場合はどうなるの?

A1.里帰り出産などにともない、お住まいの自治体以外の医療機関で妊婦検診を受けるケースも少なくありません。その場合は、お住まいの自治体から支給された補助券が使えないという問題が発生します。その対策として、外部医療機関で支払った妊婦検診の費用をお住まいの自治体がキャッシュバックする制度があります。

この制度は「償還払い」とも呼ばれ、里帰り中の検診にかかった費用を出産後にお住まいの役所の窓口へ届け出ることで、お金が戻ってきます。

制度の詳細は、お住まいの自治体にご確認ください。

Q2.妊婦検診費助成の受診票は再発行可能?

A2.一度支給した受診票は原則として再発行できないことがほとんどです。紛失しないよう、十分にお気をつけください。

Q3.妊娠中に別の市区町村へ引っ越しが決まった場合はどうするの?

A3.妊婦検診費の助成は、各自治体独自の制度です。このため他の市区町村へ転居した場合、元の自治体が発行した受診票や補助券は転居先では使用できません。

ただし、元の自治体が発行した補助券の未使用分を転居先の役所に持参し提出することで、転居先で使える補助券に交換できます。引っ越しが決まっても未使用の補助券は捨てたりせず、引っ越し先の役所へ必ず持っていきましょう。

出産時にもらえる出産育児一時金

正常分娩で出産する場合、分娩費と入院費合計で40~60万円ほどかかるといわれています。かなり高額ですが、出産育児一時金が支給されることで、費用のほとんどをまかなうことが可能です。

出産育児一時金は、健康保険に加入しているご本人またはその扶養家族が出産した場合に支給されます。金額は子ども1人につき50万円(2023年4月1日以降の出産の場合)で、多胎児(双子以上)を出産した場合はその人数分支給されます。

ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、または在胎週数22週未満での分娩の場合は、出産育児一時金の支給額は子ども1人につき48万8,000円(2023年4月1日以降の出産の場合)です。

出産育児一時金の受け取り方

出産育児一時金の受け取り方は、直接支払、受取代理、産後申請の3通りあります。「直接支払制度」は、健康保険組合から医療機関へ出産育児一時金が直接支払われます。出産にかかった金額が出産育児一時金をオーバーした場合は、退院時に医療機関の窓口でその差額を支払います。

受取代理制度は、直接支払制度を利用しない小規模な産院で出産する場合に対象となります。

直接支払制度は請求手続き不要ですが、受取代理制度を利用する場合は妊婦さん本人の事前申請が必要です。申請時期は、出産予定日まで2ヶ月以内と期間が決まっています。

直接支払制度、または受取代理制度がどちらも採用されていない場合は、産後に申請します。退院時にいったん全額負担し、その後に健康保険組合に申請すると後からお金が戻ってきます。

出産育児一時金を受ける際のポイント

分娩費と入院費の合計が、出産育児一時金の給付額以下におさまるケースもあります。そのような場合は、健康保険組合から差額分が戻ってきます。

直接支払制度を利用した場合は、請求を行わなければ差額分は還付されませんので、費用明細で必ず差額を確認して請求を行いましょう。

参考:全国健康保険協会「子どもが生まれたとき(出産育児一時金)」

出産・子育て応援交付金

2023年1月から、国の「出産・子育て応援交付金」事業がスタートしました。妊娠中の申請、出生届出時もしくは乳児家庭全戸訪問時の申請でそれぞれ5万円、計10万円分の経済的支援が受けられます。

交付方法は、特設サイトで育児用品や育児支援サービスを選んで購入する方法、ギフトカードやクーポンの配布、または現金振込など、自治体によって異なります。

多胎児の場合は、出産後の交付金は児童の人数分申請できます。また、東京都にお住まいで2023年4月1日以降に出産される場合は、出産時の交付金に5万円が上乗せされます。

給付の際には、申請だけでなく自治体や保健師との面談が必要です。交付方法や支援金額は自治体によって異なるため、詳細についてはお住まいの自治体に確認しましょう。

参考:子ども家庭庁「妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)」

働くママが産前・産後休業中にもらえるお金

働いている妊婦さんが産前・産後休業を取得し、その後も働き続ける場合には、出産手当金の支給を受けることが可能です。

ただし、支給を受けるには、以下の条件を満たしている必要があります。

【出産手当金の給付条件】

- 勤務先の健康保険(健康保険組合・協会けんぽなど)に加入している

- 妊娠4カ月以降の出産である

- 出産のために休業している

出産手当金は、出産日(予定日以降の出産となった場合は出産予定日)の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から、出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休んで給与の支払いがなかった期間が対象です。出産手当金の支給金額は一律ではなく、働くママの収入によって異なります。

1日あたりの支給額は、

「支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」の計算式に当てはめて算出されます。

また正社員として働いている方に限らず、非正規雇用の方でも勤務先の健康保険に加入している方は支給の対象となります。

参考:全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」

育児休業中にもらえるお金

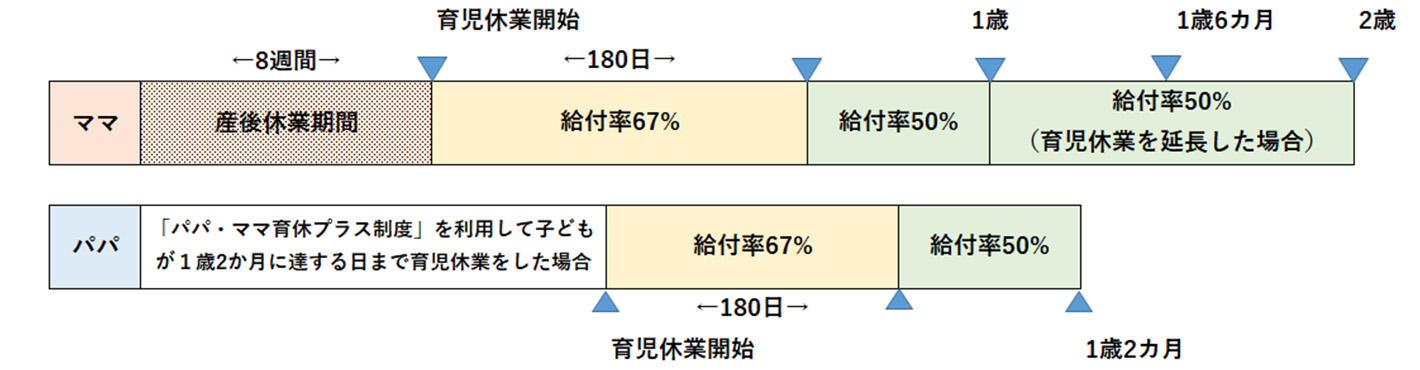

育児休業給付金とは、働く両親が出産後育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合、休業期間に無収入にならないよう国が支給するお金です。

育児休業給付金の支給額は、以下の計算で求めることができます。

「(育休開始時の日額賃金×支給日数)×67%=月額の育児休業給付金(~育休180日目)」

上記の計算式は、育休180日目(半年)までの場合に限られますので注意が必要です。

181日目以降の支給額は、以下の計算式で算出しましょう。

「(育休開始時の日額賃金×支給日数)×50%=月額の育児休業給付金(育休181日目~)」

育児休業の期間は原則子どもが1歳になるまでですが、保育所などへの入所ができない場合には最大で2年間の育児休業を取得できます。

パパももらえる育児休業給付金

ママだけではなくパパも育児休業を取得できるため、ママとパパが交代で育児休業を取得し協力しながら育児に取り組むことも可能です。夫婦がともに育児休業を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス」という制度が適用され、子どもが1歳2カ月になるまで育児休業を取得できるようになります。例えば、ママの勤務日数の都合で出産から育児休業取得開始までの日が空く場合、産後休業後にママがいったん復職し、ママの育児休業開始日まではパパが育児休業を取るなど柔軟に対応できます。

なお、パパが育児休業を取る場合も、育児休業給付金を受けることができます。

育児休業給付金の支給額のイメージ

出生時育児休業給付金

「出生時育児休業給付金」は、男性が「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得した場合に取得できる給付金です。産後パパ育休とは、子どもの出生直後にパパが休業できる制度で、育児休業とは別に取得できます。

子どもの出生後8週間以内に4週間(28日)の産後パパ育休(2回まで分割取得可能)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」を受けることができます。支給額は以下の計算式で算出できます。

「(育休開始時の日額賃金×休業期間の日数※28日が上限)×67%=支給額」

出産後にもらえるお金

出産後、子どもが大きくなるまで生活の安定を図ることを目的として、国から児童手当が支給されます。また、ひとり親家庭等の場合は児童扶養手当の支給も対象となります。

児童手当

子どもが産まれてから、中学校を卒業するまで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)が支給期間となります。

支給金額は以下の通りです。

- 3歳未満:15,000円

- 3歳以上小学校卒業まで:10,000円(第三子以降の場合は15,000円)

- 中学生:10,000円

児童手当の支給を受けるには、出生日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村への申請が必要です。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなるため、忘れずに申請しましょう。

その他戻るお金と免除になるお金

妊娠・出産時の状況によって、戻るお金・免除になるお金もあります。

医療費控除

妊娠や出産にかかる費用は、ママや赤ちゃんの状況によって変わります。これは、帝王切開などの手術をともなう出産や、妊娠の影響で体調不良となれば、保険診療扱いとなり、治療を受けることとなるためです。

このように、妊娠・出産のときに高額な治療費がかかった場合は、一般の保険診療と同様に「医療費控除」や「高額療養費制度」の対象となります。所得申告や還付申請により、かかった費用の還付を受けられますので、妊娠・出産で保険診療の費用が高額になった場合は、これらの制度を活用しましょう。

健康保険・厚生年金保険料の免除

勤務先で健康保険に加入しているママは、産後の健康保険・厚生年金保険料の支払いが免除されます。免除される期間は産前産後休暇・育児休業の期間中です。会社が日本年金機構に申請するため、届出書などは会社の総務担当などの案内に従って提出しましょう。

参考:日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」

国民年金保険料の免除

産前産後期間は、国民年金保険料の支払いが免除されます。予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間が対象で、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間です。

出産予定日の6カ月前から届出可能なため、早めに届出を済ませておくと良いでしょう。

参考:日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」

国民健康保険料の免除

2024年1月から、産前産後期間の国民健康保険料の免除制度もスタートしました。国民健康保険の被保険者で、妊娠85日(4か月)以上で出産するママ、または出産後のママが対象です。

免除期間は4カ月間で、出産予定日または出産日の前月から出産後2カ月までの期間となります。多胎妊娠の場合は、国民健康保険料と同じく、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間です。

国民健康保険料の免除申請も、出産予定日の6か月前から届出ができます。

ライフイベントに合わせてALSOKを活用しよう

妊娠・出産・育児とご家族のライフイベントが続く場合、より一層ご自宅を安全な場所にしたいと思いますよね。また、妊婦さんや育児中のパパ・ママにとっては、通常の家事も大きな負担になるでしょう。

ALSOKでは、留守中だけでなく在宅中もご自宅の防犯・火災対策を強化できるホームセキュリティ、家事の負担を低減するハウスサポート、離れた場所からご自宅の様子を見守ることもできるアルボeyeなど、さまざまなサービスをご提供しています。

おわりに

妊娠・出産・育児はお金がかかる上に、仕事も休まなければならないとなると、その間の生活が心配になるのも無理はありません。そこで、負担軽減を目的としたさまざまな制度を、国や自治体が用意しています。安心して赤ちゃんを迎えられるよう、これらの制度を活用しましょう。