「災害」と一口に言っても、災害の種類は様々です。

今回は、「地震」「水害」「火山」に焦点を絞り、

それぞれに適切な対策を、ALSOKがご提案します。

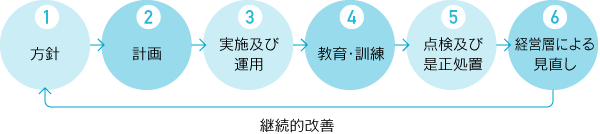

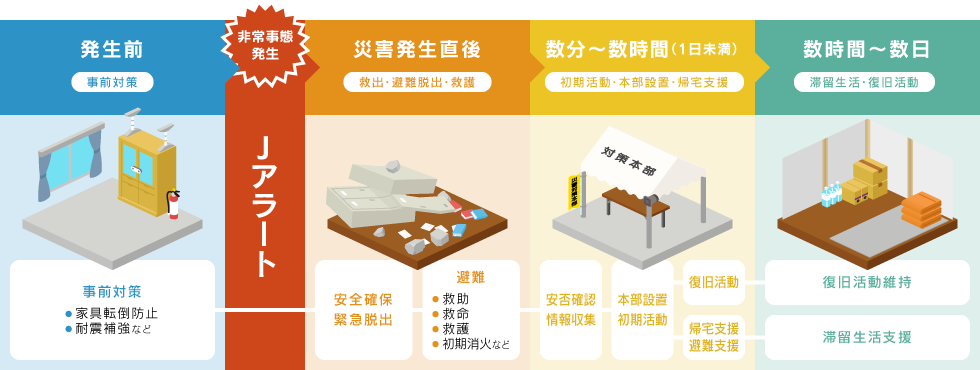

事業の早期再開に向けてやること

企業や組織が災害などの事案(緊急事態)に遭遇した時、事業に対する損害を最小限に留め、事業の継続、早期復旧するための仕組みをBCP(事業継続計画)として策定する必要があります。

- BCPの策定

- BCPの維持・更新

- 予算・資源の確保

- 事前対策の実施

- 社内にBCPを浸透させるための教育

BCMの考え方

BCMでは、事業に生じた事態を原因事象ではなく、結果事象でリスクを考え検討しましょう。

![]()

- 地震や津波

- 洪水等の水害

- 噴火

![]()

- 社屋が利用できない

- 製品の生産がストップ(部材不足)

- サービス継続が困難(人材不足)

要援護者を理解することが大切

大規模な災害が発生した場合、障がいのある方や高齢者、妊産婦、乳幼児など、要援護者のことを理解し、災害や現場の状況に応じたサポートが必要です。

それぞれのケース、サポート方法を覚えておきましょう。

- 掲示板などの情報を読んで知らせましょう。

- 盲導犬を連れている場合は、犬に触ったり声を掛けたりしないようにしましょう。

- サポートが必要か声をかけましょう。

- 移動のサポート時は肩などを軽く握らせ、誘導者が半歩先を歩きましょう。

- 声で誘導する際は「前へ」「右へ」など具体的に方向を伝えましょう。

- 情報伝達を放送で行う場合は、掲示も行いましょう。

- 相手が読話(口の動きや表情から言葉を読み取り理解すること)可能な場合は、口がはっきり見えるようにして、ゆっくりと話しましょう。

- 手話ができない、相手の言葉が不明瞭な場合は、筆談で確認しましょう。

- 自宅に取り残されていないか安否を確認しましょう。

- 避難しない場合でも救援物資が受け取れるようにサポートしましょう。

- 医療ケアや介護が必要な場合、二次避難所(福祉避難所)への移送をサポートしましょう。

- 車椅子を使用されている相手には、かがんで同じ目線で会話をしましょう。

- 車椅子は勝手に押さず、サポートが必要か声をかけましょう。

- 避難所の通路は車椅子が通れる幅(90cm以上)を確保しましょう。

- 環境の変化に対応することが難しい場合もあるので、なるべく優しく落ち着いて話をしましょう。

- 会話はゆっくり丁寧に短く話しましょう。

- 奇異な行動を起こす場合でも、大声ではなく、穏やかな口調で声を掛けましょう。

- 大勢の人がいる環境が苦手な場合は、他の落ち着ける環境を用意しましょう。

- 外見でわからないこともあるので、どのようなサポートが必要かヒアリングしましょう。

- 医療上の手当、消毒、補装具の交換等の場合は、プライバシーに配慮しましょう。

- 医療ケアや介護が必要な場合、二次避難所(福祉避難所)への移送をサポートしましょう。

- 自宅に取り残されていないか安否を確認しましょう。

- 避難しない場合でも救援物資が受け取れるようサポートしましょう。

- 医療ケアや介護が必要な場合、二次避難所(福祉避難所)への移送をサポートしましょう。

- トイレに近い場所を確保し、オムツを使用している方にはプライバシーにも配慮をしましょう。

- どのようなサポートが必要かヒアリングしましょう。

- 乳幼児の授乳やおむつ交換のための清潔なスペースを用意しましょう。

- 思わぬ事態に備え、家族は一緒にいるようにしましょう。

- 医療ケアなどが必要な場合、二次避難所(福祉避難所)への移送をサポートしましょう。

要支援者の見分け方

身体障がい者標識(身体障がい者マーク)

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。

聴覚障がい者標識(聴覚障がい者マーク)

聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。

身体障がい者標識(身体障がい者マーク)

聞こえが不自由なことを表すマークです。

ハート・プラスマーク

身体内部(心臓、呼吸機能、腎臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障がいのある人が身につけるマークです。

ヘルプマーク

義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が身につけるマークです。

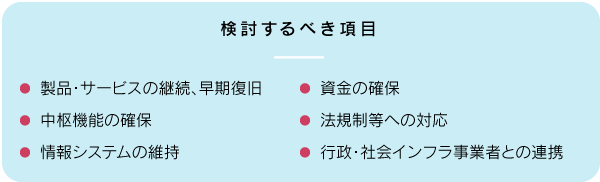

日常から防災対策をしておくことで、被害を少なく抑えることができます

ご自宅でできる災害対策を行いましょう

![]()

| 家具転倒防止器具 | |

| 家具転倒防止板 | |

| ピアノ転倒防止 | |

| 粘着耐震ゴム | |

| 吊り下げ式家具の補強 | |

| 収納扉のロック | |

| ガラス飛散防止フィルム | |

| ビン類落下防止 |

![]()

| 火災警報器 | |

| 消火器 | |

| 簡易消火具 | |

| 三角消火バケツ | |

| 防炎カーテン | |

| 難燃カーペット |

![]()

| 避難セット | |

| 救急セット | |

| 備蓄セット(最低3日分) | |

| ヘルメット・防災ずきん | |

| 常備灯 | |

| 避難はしご |

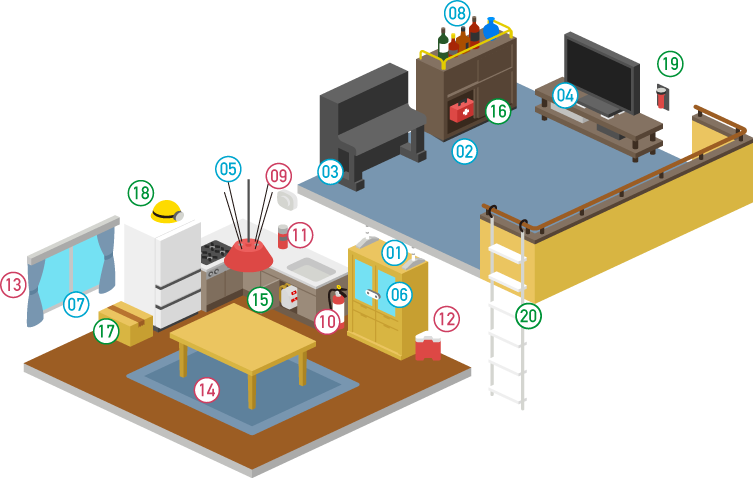

帰宅困難な社員が、数日間会社内での避難生活を余儀なくされます。

滞留生活に備え、備蓄品等支援用品を整えましょう。

![]()

| 土のう | |

| LEDポール |

![]()

| 長期保存水 | |

| 非常食 | |

| アルファ化米 | |

| 備蓄セット |

![]()

| 調理器具(カセットコンロ等) | |

| 間仕切り | |

| 毛布・寝袋 | |

| 衛生用品 | |

| 非常用トイレ |

備蓄品は本当に3日分で大丈夫?

備蓄量は、3日分で本当によいのでしょうか?

平成28年4月熊本県と大分県で相次いで発生した「熊本地震」のインフラ復旧状況を見てみましょう。

以上のことからも3日間の備蓄は必要最低限の備蓄量であることがわかります。

また、災害発生時、人命救助のリミットが72時間(3日)と言われおり、最長3日間程度、行政の活動は救命・救助を優先せざるを得ないため、帰宅困難者の対応が困難になります。そのため自治体によっては事業者に3日分の備蓄をするよう努力義務を課しています。

速やかに緊急情報を伝えるためのシステム「全国瞬時警報システム」の通称です。

いつ起こるかわからない非常事態に備えましょう。

![[法人向け]災害に備えた事業継続マネジメント(BCM)の必要性](/info/bousai/images/ttl_bcm.gif)

![[法人向け][個人向け]災害時の要援護者へのサポート](/info/bousai/images/ttl_support.gif)

![[個人向け]ご自宅での災害対策](/info/bousai/images/ttl_home.gif)

![[法人向け]会社での災害対策 滞留生活に備えて](/info/bousai/images/ttl_company.gif)

![[法人向け][個人向け]Jアラートに備える](/info/bousai/images/ttl_alert.gif)

![[法人向け]企業での防災訓練を見直そう](/info/bousai/images/ttl_practice.gif)