在宅介護では徹底した準備が安心できる介護のコツ

介護施設ではなく、自宅で介護をすることになったら、まず何から始めればよいのでしょうか。当記事では、役所での手続きから介護認定のプロセス、そして自宅での介護のコツや準備すべきグッズなどを紹介します。また、いざという時に大きな助けとなってくれるのが、プロが提供するホームセキュリティや見守りサービスです。こうしたサービスを賢く活用し、介護の負担を軽減しながら緊急時のリスクを上手に回避しましょう。

目次

介護保険の申請を忘れずに

病気やケガなど介護が必要な状況で在宅介護をすることになったら、まずしておくべきこととして、介護保険の申請があります。できるだけ早めに申請しましょう。不明な点がある場合には、居住地域にある区役所や市役所の窓口、または地域包括支援センターなどに相談すると親切に教えてくれます。以下、介護保険の申請の流れについて順を追って解説します。

申請先は、要介護の申請を行う本人が在住している市区町村の窓口です。申請時に準備しなくてはならない書類は以下の4点になります。要介護認定の申請書、介護保険被保険者証、マイナンバー、そして身分証明書(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、被保険者証など)です。もし要介護の本人が申請できないという場合、代理人の代行が可能ですが、印鑑の持参が必要です。また、申請時に訪問調査の希望の日時を伝えましょう。

訪問調査の日程が決まったら、市区町村の担当者かケアマネジャーが家庭に訪問し、生活状況やどの程度介護が必要なのかなどについての聞き取り調査が行われます。その後、厚生労働省によるシステムにより一次判定としての結果が下されます。二次判定では、一次判定を元にして主治医やかかりつけ医の意見書が作成され、その意見書を元に介護認定審査会が介護度を判定します。要介護が認定されれば、申請から30日以内に認定書と介護保険被保険者証が郵送にて届けられます。

在宅介護をスタートさせる前の準備

在宅介護を開始する際には、自宅や周辺の環境を介護がしやすいように整えておくことがとても大切です。在宅介護の内容や介護度などにより必要な準備には個人差がありますが、ここでは在宅介護をする際に一般的に留意すべきポイントについてみていきます。

通院時や日常生活において車椅子やストレッチャーを利用する人は、前面道路から玄関に至るまでの通路の段差や扉の幅、エレベーターの幅、駐車場の有無などをチェックしておきましょう。車椅子やストレッチャーに乗ったまま居室まで入れない場合は、サポート要員などそれなりの準備が必要となります。

日常を過ごす居室の場所決めは、寝たきりの場合は簡単には動かせないので非常に重要です。トイレや浴室から近く、家族と意思の疎通もしやすく、かつ日当たりや風通しの良い場所を選びましょう。1階でリビングやダイニングに近い南向きの部屋が理想です。

また寝たきりの状態であれば、電動の介護ベッドがあると大きな助けになります。介護される側が大人である場合、抱きかかえるのも相当の体力が必要です。介護ベッドはレンタルが可能なので、ケアマネジャーに相談してみましょう。

トイレは洋式が介護には向いていて、手すりがあるのがベストな状態です。浴室はできるだけ段差をなくし、こちらにも手すりをつけます。トイレと浴室の改装は介護保険で賄えることが多いので、こちらもケアマネジャーに相談してみましょう。

さらに上記に加えて考えておかなければならないのは緊急時です。緊急時はすぐに家族を呼べるよう、何かしらの道具を用意しておく必要があります。ブザーやベル、インターフォンなどが用意できると安心です。介護用に開発された専用の商品も販売されています。

在宅介護のお役立ちグッズとは

介護時にあると活躍してくれる便利グッズをご紹介します。これだけで介護の負担を減らすことができます。

ウェットティッシュやおしりふきなど、使い捨てできる用品があると便利です。頻繁にお風呂に入るのが難しい場合には、体を拭くためのタオルを用意しておきましょう。その他、使い捨てできる古くなったタオルや布、ガーゼ、キッチンペーパーなども活躍してくれます。空のペットボトルも捨てずにとっておくといろいろな場面で使えて便利です。

さらにあると便利なものは、医療や介護で使われる使い捨ての手袋、レジ袋などの大き目のビニール袋、S字フック、洗面器、曲がるストロー、薬を小分けにできるケース、座布団やクッション、消毒・殺菌用ハンドジェル、消毒・殺菌スプレー、消臭剤・脱臭剤などです。在宅介護が始まってしまうと買い物にもなかなか出られなくなりますから、できるだけ事前に準備しておくことをおすすめします。

寝たきりの場合は、部屋にテレビやラジオ、音楽を再生できる装置などがあると気分転換ができます。介護する側、される側の両者にとってストレスを軽減させるものがあると心理的な癒しとなりますので用意しておくといいでしょう。

緊急時も想定して対策を

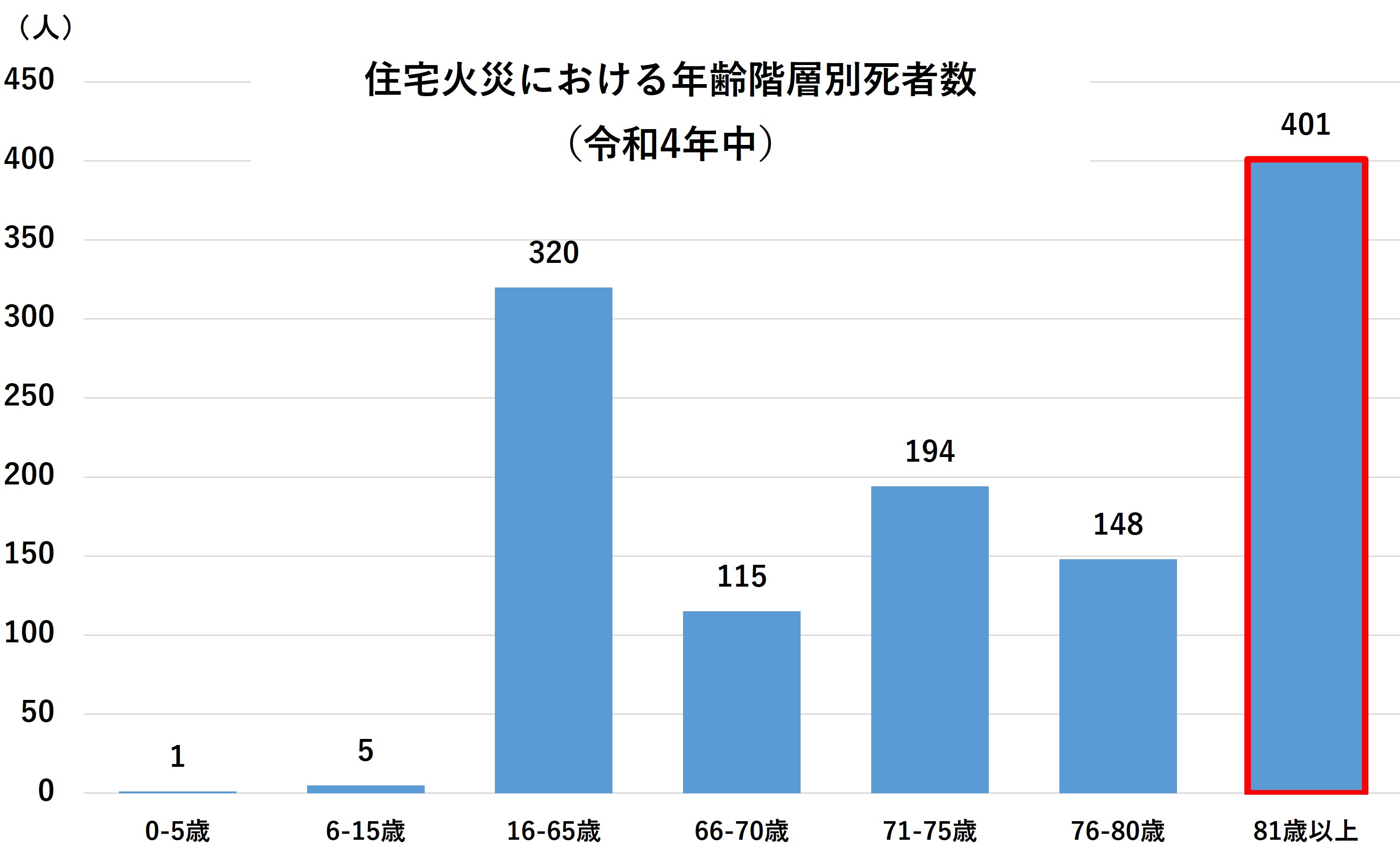

火災などの緊急時に命を落としてしまう危険性が高まるのが在宅介護の大きなリスクのひとつです。上の図は令和5年版の消防白書のデータを元に作成していますが、とりわけ81歳以上の高齢者が住宅火災で多く亡くなっていることがわかります。16歳から65歳までの死者数を全部足し上げても81歳以上の高齢者の死者数には届かないという状況です。

消防庁「火災の実態について(令和3年中)」死に至った経過別死傷者数をもとに作成

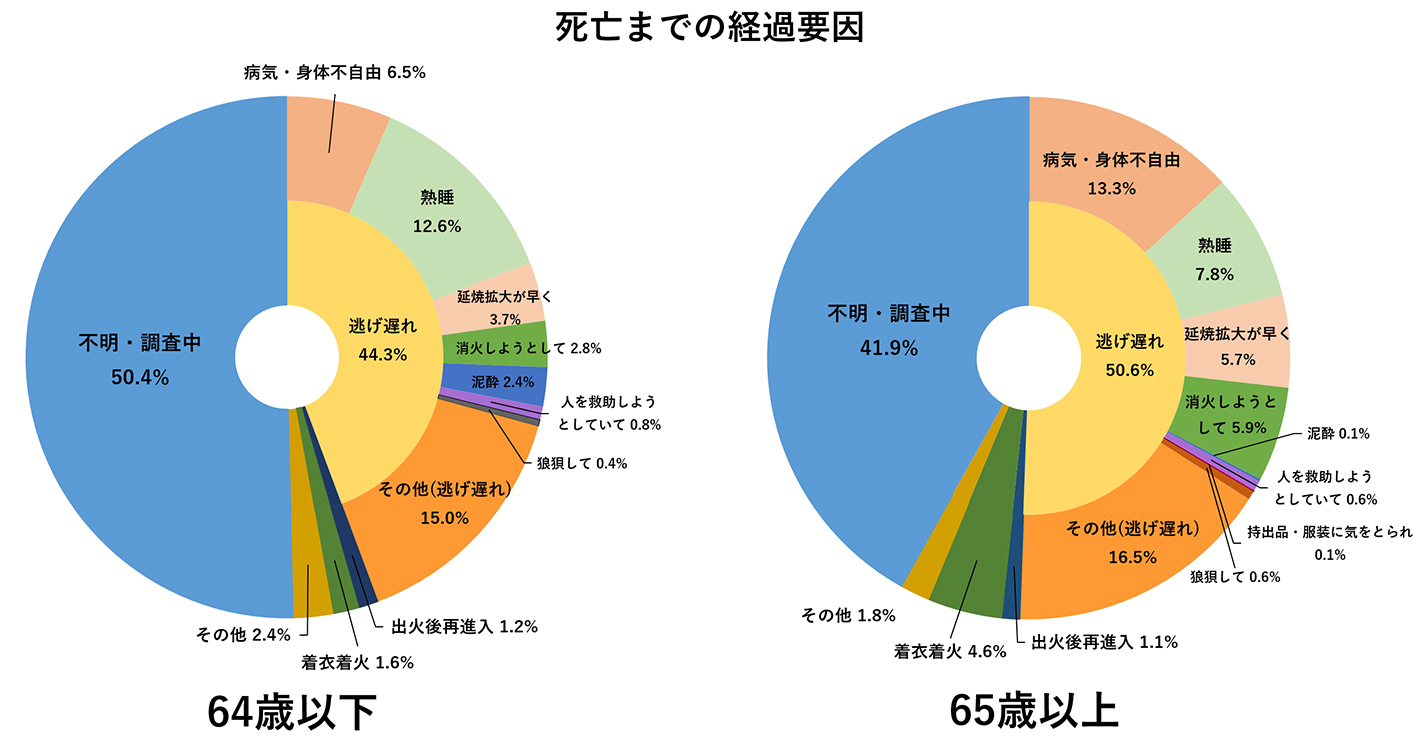

こちらは住宅火災で死亡する高齢者の状況をよりくわしくみるために、死亡までの経過要因を64歳以下と65歳以上にわけて作成したグラフです。65歳以上の方は「病気・身体不自由(老衰)」による逃げ遅れが全体の13.3%を占めています。高齢になるほど自由に動き回れなくなるため、逃げ遅れて死亡に至るリスクが高くなるのは否定できません。

日頃から車椅子やストレッチャーでの避難経路を確認・確保しておくことはもちろん必要ですが、要介護者が一人でいる場合の急な体調の変化やケガ、歩行時の転倒などの対策として、警備会社のホームセキュリティを導入しておくと安心です。

ALSOKの高齢者向けサービス「みまもりサポート」は、何かあった際にボタンを押すだけでプロのガードマンが迅速に駆けつけ、介助など必要な措置をおこなってくれるサービスです。病気などで苦しくなった時、多くの人は胸の前で手を握りしめる動作をとることが多いため、ALSOKのペンダント型緊急ボタンは、そのような時に自然に手に触れる場所にくるように設計されています。

また、遠隔地からカメラを通じてお部屋の様子を確認できるシステムや生活導線上の扉の開閉などを検知して無事を確認するシステムなど、高齢者向けのさまざまな見守りサービスをご用意していますので、在宅介護をされているご家庭の方はぜひ一度ご覧になってみることをおすすめします。

相談は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

ALSOKではグループ会社を通じて在宅介護サービスもご提供しています。

在宅介護は介護者の疲労もたいへんなものです。肉体的にも精神的にも気づかぬうちにじわじわと疲労がたまっていきます。とくに老老介護(高齢者の介護を高齢者が行うこと)などの場合は介護者の方が倒れてしまうリスクも十分に考えられます。そんなときはぜひ在宅介護サービスを利用してリフレッシュしてください。こちらも相談は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。