なぜ火災報知器は誤作動するのか?その原因と対策

住宅に設置している火災報知器が作動すると、ベルやブザー、音声で警報を発して火災の発生を知らせてくれますが、火災報知器が火災の発生を感知する仕組みは種類によって異なります。

また火災報知器は誤作動することもありますが、誤作動の要因はさまざまであり、誤作動した後に火災報知器をそのまま利用できるかどうかは、誤作動の原因次第です。

本記事では、火災報知器の仕組みや火災報知器が誤作動する主な原因、誤作動した場合の対処法などについて、解説します。

目次

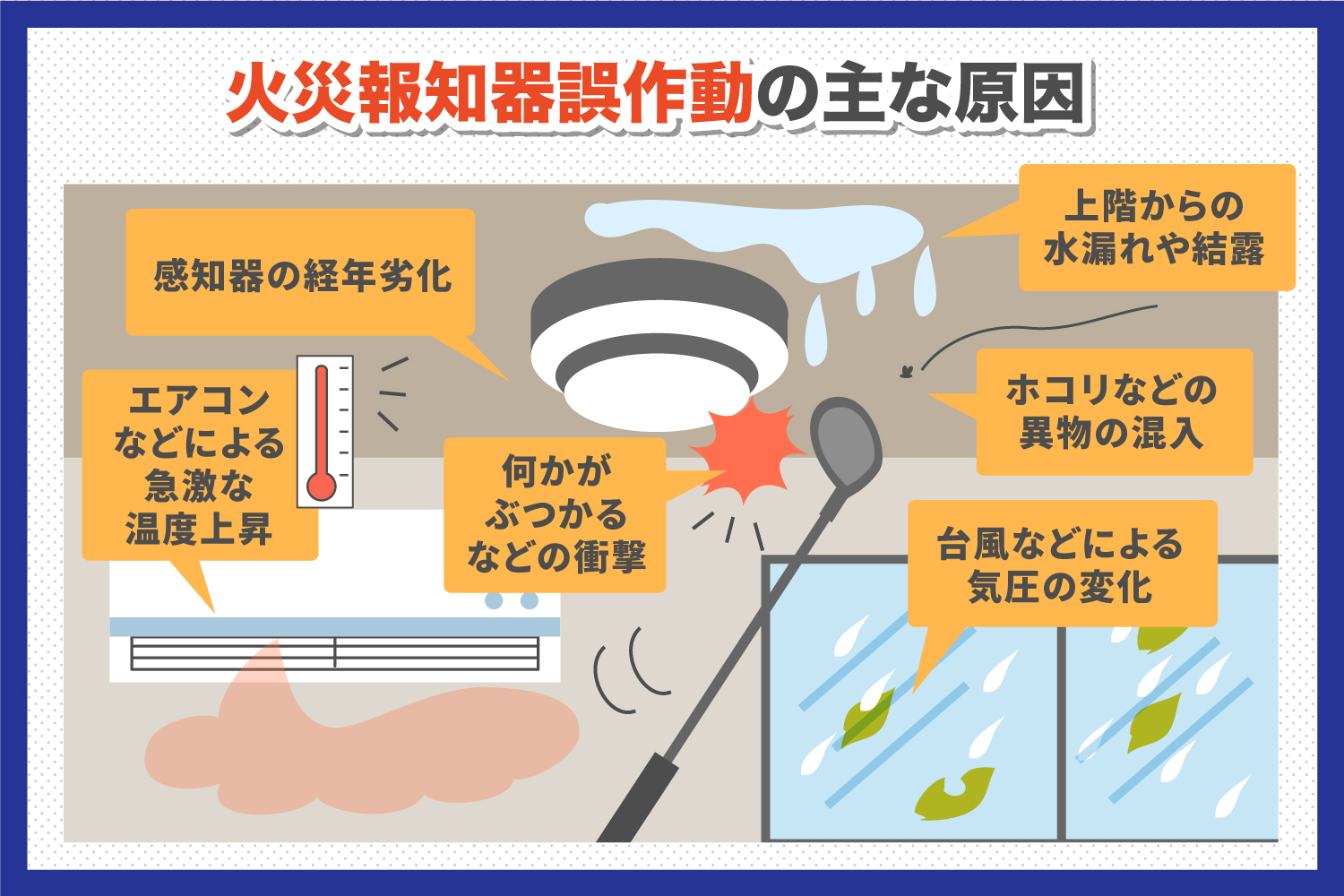

火災報知器誤作動の主な原因6つ

住宅に設置されている火災報知器は、火災が起きた際に発生する熱や煙を感知して作動します。熱を感知して作動するものでも煙を感知して作動するものでも、作動すると警報を発して、火災の発生を教えてくれます。火災報知器が誤作動する主な原因としては、以下のようなことが挙げられます。

経年劣化

火災報知器の経年劣化は、誤作動を引き起こす大きな要因です。とくに差動式スポット型報知器は、温度上昇による熱膨張を感知して作動しますが、空気室には膨張した空気を逃がすためにリーク孔という穴が設けられています。このリーク孔が長年の使用によりふさがってしまうと、空気の逃げ場がなくなってしまうので、本来であれば作動することのないタイミングで作動してしまう可能性があります。

この場合は、劣化した報知器を交換することで対処可能です。

上階からの水漏れや結露

上階から漏れてきた水が報知器の内部に入ってきた、または報知器の内部が結露したということが、誤作動の原因になることもあります。

熱を感知して作動する報知器の場合、配線や端子がショートして報知器が作動したのと同じ状態になってしまったり、水分で接点部分が錆びて誤作動を起こしたりします。

煙を感知して作動する報知器の場合でも、報知器内部に溜まった水蒸気が煙の代わりの役割を果たして光の乱反射を起こしてしまい、誤作動を引き起こす可能性があります。

浸水したり結露したりした報知器でも、内部が乾燥してしまえば再び使用できるようになりますが、何度も誤作動するようであれば交換するのが賢明です。

エアコンによる急激な温度上昇

差動式スポット型の火災報知器は、短時間に温度が急激に上昇する可能性がある場所には設置しないのが原則ですが、エアコンの温風によって報知器が作動してしまうこともあります。

また、エアコンの送風口と報知器の距離が近すぎることで、火災報知器が誤作動しやすい環境になっているケースもあります。

このような場合は、エアコンの温度設定に気を使ったりエアコンもしくは火災報知器の場所を移動したりすることで、対処が可能です。

熱感知部に何かがぶつかる

熱を感知して作動する火災報知器の場合、熱感知部に何かがぶつかることによって信号を送る接点が閉じて「スイッチON」の状態になってしまい、誤作動してしまうことがあります。

引っ越しで家具などを搬入・搬出する際にぶつかってしまったり、火災報知器の下でゴルフの練習をしていてスイングをした拍子にクラブがぶつかってしまったりなど、いろいろなケースが考えられます。

このような形で誤作動してしまった場合は、すぐ火災報知器を交換しましょう。

台風などによる気圧の変化

差動式スポット型報知器では報知器内部の空気が膨張することで火事を感知しますが、空気が膨張するのは温度の上昇だけが原因ではありません。

台風のような低気圧が近づいてくると大気圧が下がりますが、その際に差動式スポット型報知器の空気室が引っ張られて、空気が膨張してしまうことがあるのです。

その結果、報知器のスイッチがONになって誤作動してしまう可能性があります。

台風の発生にはどう対処することもできませんが、気圧の変化が原因であろう誤作動が何度も起きるようであれば、報知器を交換したほうがよいでしょう。

異物の侵入

煙を感知して作動する火災報知器の場合、報知器内部に煙と似たような性質のもの(ガスやくん煙式の殺虫剤を炊いたときなど)が入ると、誤作動を起こしやすいといえます。

また、羽虫やクモなどの虫が報知器内部に侵入した場合も、誤作動を引き起こしてしまう可能性があります。

くん煙式の殺虫剤の説明書には、利用する際に報知器の周りを覆うようにという指示がありますので、その指示にしたがって利用すれば誤作動を防ぎやすくなります。

虫などの侵入はなかなか防ぎにくいですが、家の中に虫を侵入させないように工夫することがある程度の対策になるでしょう。

火災報知器が誤作動した場合の止め方・対処法

部屋に設置している火災報知器が作動した場合、それが誤作動かどうかすぐに判断することは難しいです。

火事かどうかを確認(火の元を確認)

実際に、火が発生している場合も考えられます。まずは、家の中の火元を確認してください。警報音がなった原因が火事ではないと確認できた場合、誤作動ということになります。

火事ではないことを確認したら報知器を止める

火事でないことを確認したら、報知器の警報停止スイッチを押すか、ひもを引くことで警報音を止めることができます。

誤作動の場合は原因の確認

誤作動の場合、火災報知器が誤作動したと考えられる要因を取り除きましょう。例えば、温度上昇が原因の場合は、エアコンの風の向きを変えたり報知器の直下にストーブを置かないようにしたりします。

経年劣化や電池切れなどが誤作動の原因の場合は、必要に応じて部品や火災報知器本体を取り替えましょう。

火災報知器の交換時期目安は10年

火災報知器は、経年劣化により誤作動を起こす可能性があります。火災報知器の交換時期は10年が目安とされています。火災報知器を設置してから10年経っている場合は、交換も視野に入れましょう。

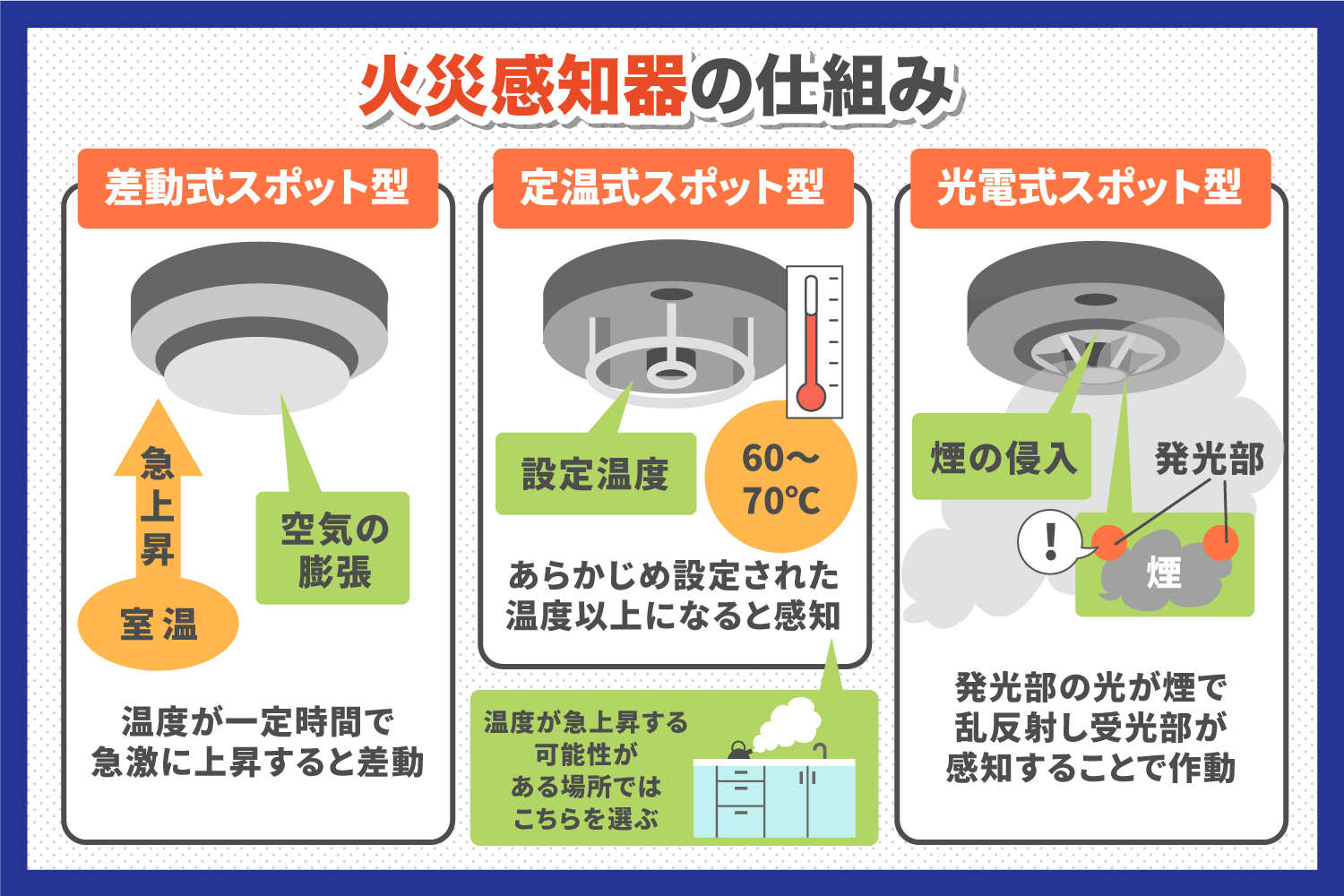

火災報知器の種類とそれぞれの仕組み

住宅の各部屋に設置している火災感知器は、火災が起きた際に発生する熱や煙を感知して作動します。熱を感知して作動するものでも煙を感知して作動するものでも、作動すると警報を発して、火災の発生を教えてくれます。

差動式スポット型

差動式スポット型は、熱を感知して作動する火災報知器です。報知器の周囲の温度が上昇するにしたがって感知器内部の空気の膨張を感知するのが特徴で、室内の温度が一定時間で急激に上昇すると作動するようになっています。

定温式スポット型

定温式スポット型も、熱を感知して作動するタイプの火災報知器です。定温式スポット型は、報知器の周囲の温度があらかじめ設定された温度(60~70℃)以上になったときに感知するのが特徴です。

キッチンや脱衣所のように、熱気や湯気などで定期的に温度が上昇する可能性がある場所では、差動式スポット型ではなく定温式スポット型を利用する必要があります。

光電式スポット型

煙を感知して作動する火災感知器では「光電式スポット型」があります。報知器の中に煙が入ると発光部で発せられた光が煙で乱反射し、それを受光部が感知することで作動する仕組みになっています。

定期的な点検を欠かさず行いましょう

部屋に設置している火災報知器は熱や煙を感知することで火災の発生を教えてくれますが、火事が起きていないのに誤作動してしまうこともあります。

その原因は、火災報知器の経年劣化だったりエアコンの温風による急激な温度上昇だったり異物の侵入だったりとさまざまです。

火災報知器が作動した場合は、まずはどこかで火事が起きていないかどうかを確認して、誤作動だと判断できる場合は速やかに警報音を止めましょう。誤作動だった場合は、原因を突き止め、必要に応じて交換を検討しましょう。

ALSOKのホームセキュリティは、空き巣などの侵入を感知するだけではなく火災も感知。住宅にもしものことがあったら、ガードマンが駆けつけます。駆けつけたガードマンが、必要に応じて、119番通報を行い対処いたします。また、防犯の面でも、在宅中も警備をセットできるので、就寝中や一人での在宅時にも安心です。より心強いホームセキュリティを導入するなら、ALSOKにご相談ください。