子どもへの鍵の持たせ方は?鍵を渡すまでの流れや紛失防止策も解説

共働きで日中は家にいない、または万が一の外出に備えてなど、さまざまな事情で小学生の子どもに鍵を持たせるご家庭は多いのではないでしょうか。子どもの年齢が上がるにつれて、一人で留守番をさせる機会も増えるでしょう。しかし、小学生の子どもに鍵を持たせる際は、鍵の紛失や不審者に狙われるなどのリスクが想定されるため注意が必要です。本コラムでは、子どもへの鍵の持たせ方について、鍵を渡すまでの流れを含めて解説します。

目次

子どもへの鍵の持たせ方

鍵の持たせ方にはさまざまな方法があります。

キーケースを用意し、ランドセルに固定する

子どもへの鍵の持たせ方として多いのがランドセルに固定する方法です。毎日学校へ行くときに必ず持ち歩くランドセルに取り付けることで、紛失リスクを軽減できます。ただし、ランドセルに鍵を付けると日頃から一人で留守番していることが知られたり、気付かないうちに鍵が盗まれたりする可能性があります。ランドセルに取り付ける際は、目立ちにくく、失くしにくいキーケースを使うのがおすすめです。

ベルト通しなどにつけ、ポケットにしまっておく

鍵を衣服のベルト通しなどに取り付けて、ポケットに入れておく方法です。鍵をポケットにしまうことで鍵を持っていることが分かりにくいというメリットがあります。しかし体育の授業などで着替えるときには、体から離れてしまうのが難点です。ただ、ベルト通しなどに取り付けておけば、盗まれたり外したりしない限りは鍵を紛失することはないのでおすすめです。

ランドセルの内側のポケットに収納する

ランドセルの内側のポケットに鍵を収納する方法です。ランドセルの外側に取り付けるよりも内側のポケットに入れておくことで紛失の可能性が低くなります。しかし、鍵を開けるときにランドセルをおろして鍵を取り出す手間がかかるのがデメリットです。家の前で鍵を取り出す時間がかかっていると、家に誰もいないことがばれてしまうおそれがあります。

ランドセルの外側のフックにつける

ランドセルの外側にはフックがあり、鍵を取り付けることが可能です。ランドセルの外側に鍵を取り付けることで鍵を取り出しやすく、スムーズに家に入ることができます。しかし、鍵を外側に取り付けていると、不審者から鍵が見えてしまったり紛失するリスクが高まったりするなど防犯上の心配もあります。

ランドセルの肩ベルトにつける

ランドセルの肩ベルトにも鍵を取り付けられ、キーケースなどを使ってぶら下げることが可能です。ランドセルの肩ベルトに取り付けることで子どもが常に鍵の存在を気にかけられ、家の鍵を開けるときも使いやすいメリットがあります。ただ、ランドセルを置いて遊びに夢中になっている間に盗まれたり、紛失したりするリスクがゼロではありません。

ネックストラップにつける

ネックストラップは、首からぶら下げて使うストラップのことです。ストラップの先端に鍵を付けることで、肌身離さず持っておくことができます。しかし、首から下げていると不審者に鍵を持っていることが知られてしまうリスクがあるでしょう。また、遊んでいるうちにストラップが物に引っ掛かる、首に巻き付いてしまうなどの危険も考えられます。

子どもに鍵を持たせるまでのステップ

子どもに鍵を持たせる場合は、鍵を持つ必要のある時期(年齢)から逆算し、早めに準備しておくことが大切です。ここでは、子どもに鍵を持たせるまでの必要なステップをご紹介します。

ステップ1.鍵の重要性を教える

子どもに鍵を渡すときには、鍵の重要性を理解させる必要があります。鍵はドアを開けるためだけのものではありません。家の中にある大切なものを盗まれないようにすること、また不審者が家の中に侵入するのを防ぐことも目的にあります。そういった防犯上の重要性が分からないことには、鍵をどこかに置き忘れてしまうこともあるでしょう。また小さい子どもの場合には、鍵を持っていることを自慢しようと友達に見せるなどして、紛失につながるケースもみられます。

鍵がどれほど大切なもので、なくすとどういったことが起こるのかは、しっかりと考えさせ、教えておくことが大切です。

ステップ2.鍵を開けて家に入る練習をする

鍵の開け方などといった扱い方もきちんと伝えます。玄関先で鍵を開けるのに時間がかかっていると、家に子どもしかいないことが分かり、不審者に押し入られてしまう可能性があります。そのため、周りに誰もいないことを確認してから素早く鍵を開け、中に入ったら内側から鍵をかけることも忘れないように教え、練習してみることが大切です。

ステップ3.留守番をするときのルールを決める

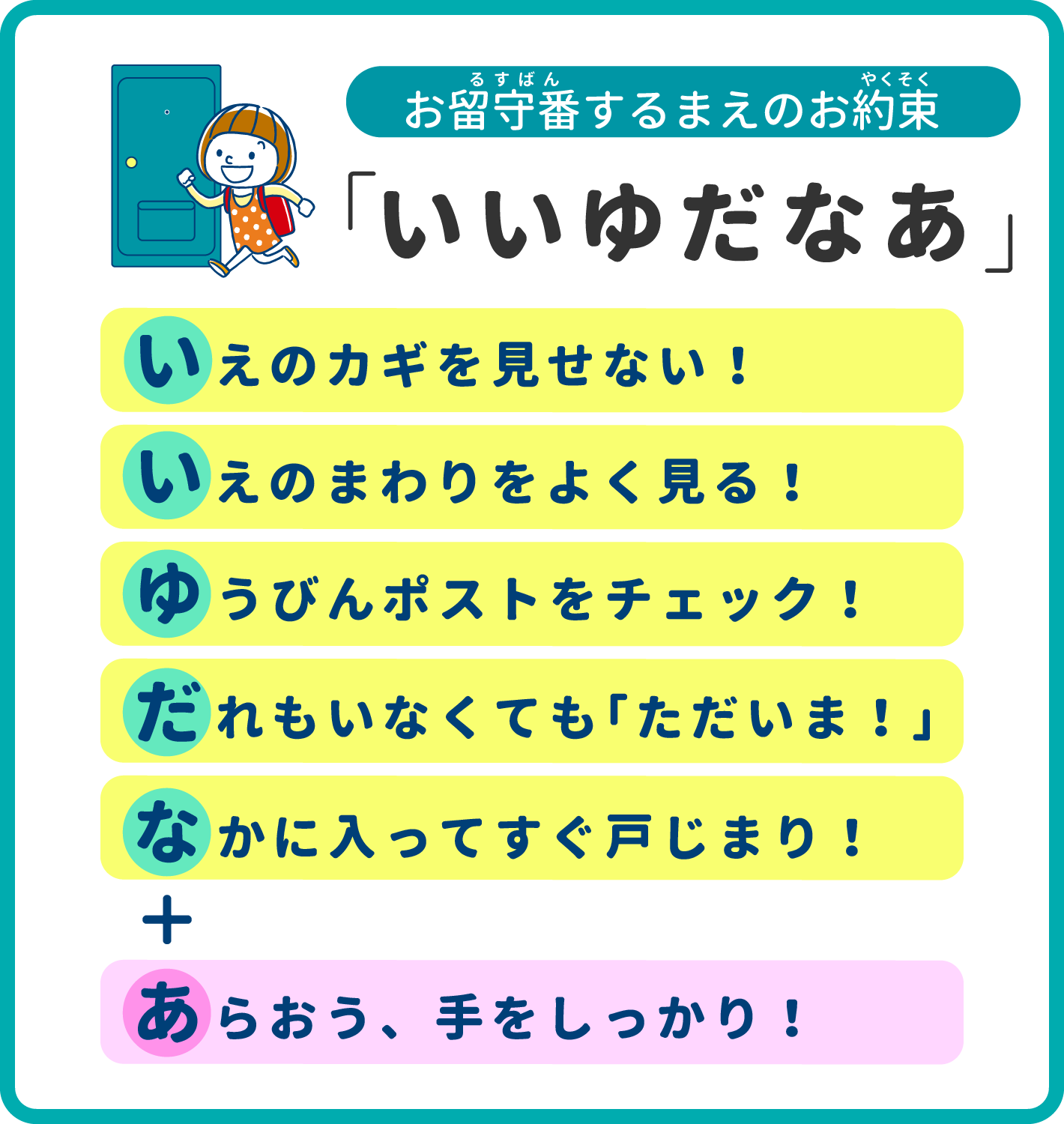

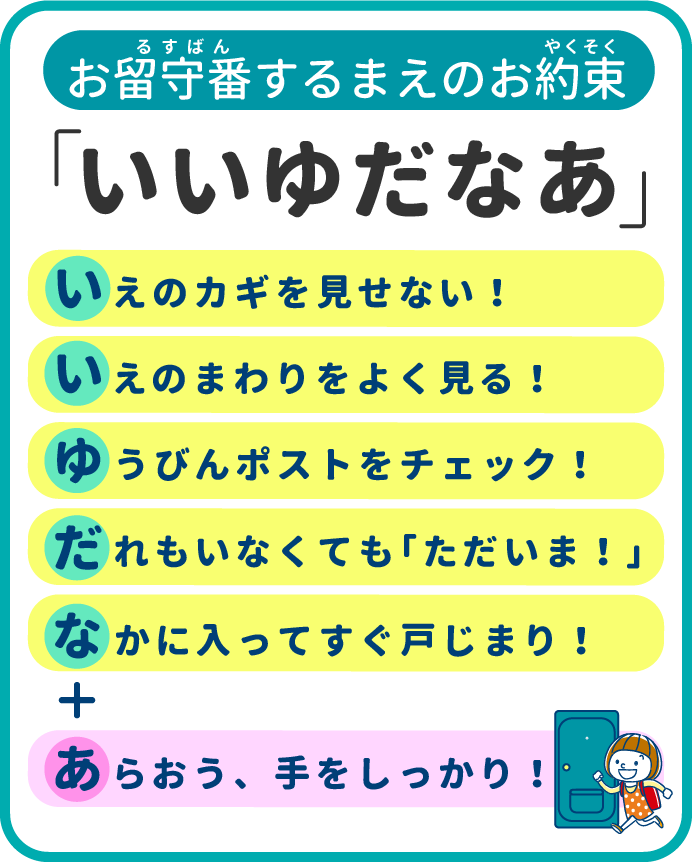

子どもに一人で留守番をさせるときのお約束を標語にまとめた「いいゆだな」をご紹介します。自宅内に貼っておいて子どもに覚えさせると安心です。

また感染症にも気をつけるために、手洗いを習慣づけるための言葉「洗おう手をしっかり」の「あ」を加えました。「いいゆだなあ」と覚えさせて手洗いの励行も加えておくとよいでしょう。

ステップ4.短時間から留守番の練習をする

突然長時間の留守番をするとなると、いざというときの対応が分からず、一人での留守番が怖いと感じてしまうことがあります。まずはゴミ出しの間や近くのコンビニへ行く間など、短時間から一人での留守番の練習を行うのがおすすめです。30分、1時間と徐々に留守番できるようになってきたら、留守番中に訪問者が来たときの対応や電話対応の注意点を伝えましょう。伝えたことをすぐにできるようになるのは難しいので、焦らずに時間をかけて少しずつ覚えられるよう教えていくことが大切です。留守番の練習中にインターフォンを鳴らす、家に電話をかけるなど実践的な練習も行っていきましょう。

また、何かあったときのためにいつでも家族と連絡が取れるよう、電話のかけ方の練習もしておくと安心です。

ステップ5.実際に鍵を持たせて外出する

実際に鍵を持たせて、練習したことが一人でできるように外出してみましょう。最初のうちは一緒に外出し、子どもに鍵の管理をお願いする方法でも良いでしょう。家を出る際の施錠、外にいるときの鍵の扱いや、帰宅時の鍵の開け方などを意識させます。習慣化させることで徐々に一人でもできるようになったら、鍵を持たせても問題ないでしょう。

子どもに鍵を持たせるリスク

子どもに鍵を持たせるのはさまざまなリスクが想定されることから、鍵を渡していいのか不安に感じている方は多いでしょう。実際に、どのようなリスクが考えられるかを見ていきましょう。

鍵を忘れて家に入れなくなる

学校に行くときに鍵を持っていくのを忘れてしまう、遊びに夢中になって鍵をどこかに置き忘れてしまうなど、子どもはあらゆる場面で鍵の存在を忘れる可能性があります。ランドセルから習い事用のかばんに鍵を付け替え、次の日ランドセルに戻すのを忘れてしまうといったケースもあるでしょう。

鍵がないまま帰宅すると当然家に入れず、家族が帰ってくるまで家の外で待たなければなりません。まだ小さな子ども一人を外で待たせるのは、危険がともないます。日頃から声がけを行い、鍵があるか確認する習慣をつけさせましょう。

鍵を紛失する

子どもに鍵を失くさないよう伝えていても、まだ大人ほどの管理能力や注意力は備わっていません。いつの間にかポケットから落としてしまったり、どこかに置いてきたりする可能性があります。特に、友だちと遊んでいるときは夢中になっているため、いつどこで紛失したかも思い出せないことが多いでしょう。

鍵を紛失してしまうと、子どもが家に入れなくなるだけでなく、鍵を拾った人に侵入されてしまうリスクがあります。先ほどご紹介したように鍵の重要性を子どもに教えたうえで、紛失リスクの低い鍵の持たせ方を検討しましょう。

不審者に後をつけられる

鍵をランドセルに取り付けたりストラップで首から下げたりしていると、周囲の人に鍵を持ち歩いていることが知られてしまいます。子どもが鍵を持っているのは、「家に誰もいないから」という理由であることが多いため、不審者に鍵を持っていることを知られると後をつけられるリスクがあります。 不審者に鍵を持っていると悟られないよう、目立ちにくいキーケースに入れるなど対策しましょう。

鍵を閉めずに家を出てしまう

鍵を閉めずに外出してしまうと、泥棒に侵入されるリスクが高くなります。家族が仕事などで先に家を出ているときは、子どもが外出時に鍵を閉める役割をもたなければなりません。しかし、鍵を閉めるように親から子どもへ何度も伝えていても、いざ外出するときにはすっかり忘れてしまっている可能性もあります。

これについても、日頃から声がけをし、鍵をかける行為を習慣づけさせることが大切です。

子どもに鍵を持たせないスマートロック(電子錠)

どれだけ子どもに鍵の大切さを教え、防犯対策や紛失対策を施しても、不安だという方もいるでしょう。そのような場合には、玄関錠をスマートロック(電子錠)に変える方法があります。スマートロックとは物理的な鍵を使わずに施解錠できるシステムのことです。

スマートロックは種類によって以下の解錠方法があり、子どもの年齢や家族の状況に合わせて選択できます。

スマートフォン

玄関をスマートロックにすることで、子どものスマートフォンから簡単に鍵が開けられるようになります。両親が不在の家に子どもを下校させる場合には、スマートフォンを持たせるケースもあるでしょう。スマートフォンを使って鍵が開けられるので、鍵をなくす心配がありません。また、スマートフォンを持たせていない場合はカードをかざす方式の電子錠もあります。

大人にとっても鍵が1つ少なくなるぶん管理の手間が減りますが、スマートフォンの充電切れや故障時の対応を決めておく必要があります。

暗証番号方式

暗証番号方式にすると、暗証番号を入力するだけで解錠して家に入ることができるため、鍵を紛失する心配がありません。また、定期的に暗証番号を変更することでセキュリティを強化することも可能です。ただし、セキュリティ対策のため長い番号に設定すると、子どもが忘れてしまって家に入れないということになりかねません。暗証番号を書いたメモを子どもに渡すと、そのメモを落としたり誰かに見せたりするリスクがあるでしょう。

暗証番号を決めるときは簡単に解錠されず、かつ子どもが覚えやすい数字にする必要があります。

指紋認証方式

指紋認証方式は、事前に指紋を登録し、センサー等に指をタッチすることで解錠ができます。鍵を持ち歩く必要がないため、紛失のリスクもありません。また、暗証番号方式のように番号やパスワードを記憶する必要もないため、比較的不安の少ない方法でしょう。ただし、指紋認証は手荒れや乾燥などで指紋が認識されない場合があるため注意が必要です。

ホームセキュリティを導入して子どもの留守番をより安全に!

子ども一人の留守番や鍵を持たせることに不安を感じている場合は、ホームセキュリティの導入をおすすめします。

ALSOKのホームセキュリティは、「セルフセキュリティ」「オンラインセキュリティ」の2つから選択できます。セルフセキュリティでは、お手頃価格でホームセキュリティを実現でき、もしものときにはガードマンの依頼駆けつけが利用可能。オンラインセキュリティでは、不審者の侵入や火災などの異常発生時に自動でガードマンが駆けつけます。

スマートフォンを利用した警備の開始・解除操作が可能なため、帰宅時はお子さまがスマートフォンを持っているだけで警備を自動解除でき、外出時もワンタッチで警備を開始できます。お子さまのスマートフォンで警備解除した場合には、保護者の方のスマートフォンからアプリを通じてお子さまの帰宅を確認できます。

また、万が一お子さまが鍵をかけ忘れた場合でも、ホームセキュリティが警備を行うため安心につながります。

子どもだけの外出時には不審者と遭遇する危険もあり、心配という方は多いでしょう。外出時や学校からの帰宅時は明るく人通りのある道を選ぶように教え、防犯ブザー等の防犯グッズを持ち歩いて緊急時にすぐに助けを求められるようにすると安心です。

ALSOKでは、外出中のお子さまの安全を守るサービス「まもるっく」をご提供しています。まもるっくは小型のGPS端末で、万が一のときはストラップを引くことで「緊急通報+防犯ブザーの鳴動」を同時に行うことができます。緊急通報があると、保護者の方へすぐに通報現場の位置情報と状況が通知され、電話番号を登録しておくことで通話も可能です。ご依頼があれば、ガードマンが現場へ駆けつけて対処します。

外出時や帰宅時の安全を守るために、ALSOKの防犯サービスを活用してみませんか。

まとめ

子どもに鍵を持たせる際は、紛失リスクを減らせるように持ち方を工夫することが大切です。目立たないキーケースに鍵を入れてランドセルに固定する、衣服のベルト通しに鍵を取り付けるなど、子どもが紛失しにくい方法で鍵を持たせましょう。子どもだけの外出や留守番が心配な場合は、防犯グッズを携帯させる、ホームセキュリティに加入するなど対策を検討することをおすすめします。