ハインリッヒの法則とは?日常におけるヒヤリハット事例

職場の安全を重視する業務に携わる方なら「ヒヤリハット」「ハインリッヒの法則」などの用語を耳にしたことがあるでしょう。しかし職場に限らず、家庭内や外出時などの日常生活においても、身近に起きる事故のリスクは潜んでいます。

この記事では、職場の安全に関する大原則「ハインリッヒの法則」について知るとともに、日常生活でのヒヤリハット事例や、ヒヤリハットを防ぐポイントなどをご紹介します。

目次

日常生活の事故に注意する重要性

東京消防庁の令和4年「救急搬送データからみる日常生活事故の実態」によると、自宅や近所移動など日常生活における事故で一年間に約14万人が救急搬送されています。

救急搬送につながる日常生活の事故の例として、特に多いものに「転ぶ」「落ちる」「ぶつかる」「ものが詰まる等」が挙げられています。年齢層別では「転ぶ」事故は高齢者に多く、「ぶつかる」は10代の児童・生徒、また「ものが詰まる、ものを誤って飲み込む」「やけど」は乳幼児に多いという特徴があります。

その他の事故には、「切る・刺さる」「溺れる」「挟む・挟まれる」などが挙げられています。改めてそれらの危険に注意を払い、日常生活のなかでも安全管理に努めることの重要性が分かります。

「ハインリッヒの法則」(1:29:300の法則)とは

職場で安全衛生に関わったことのある方や、労災について学んだことのある方は、ハインリッヒの法則についてすでにご存じかもしれません。

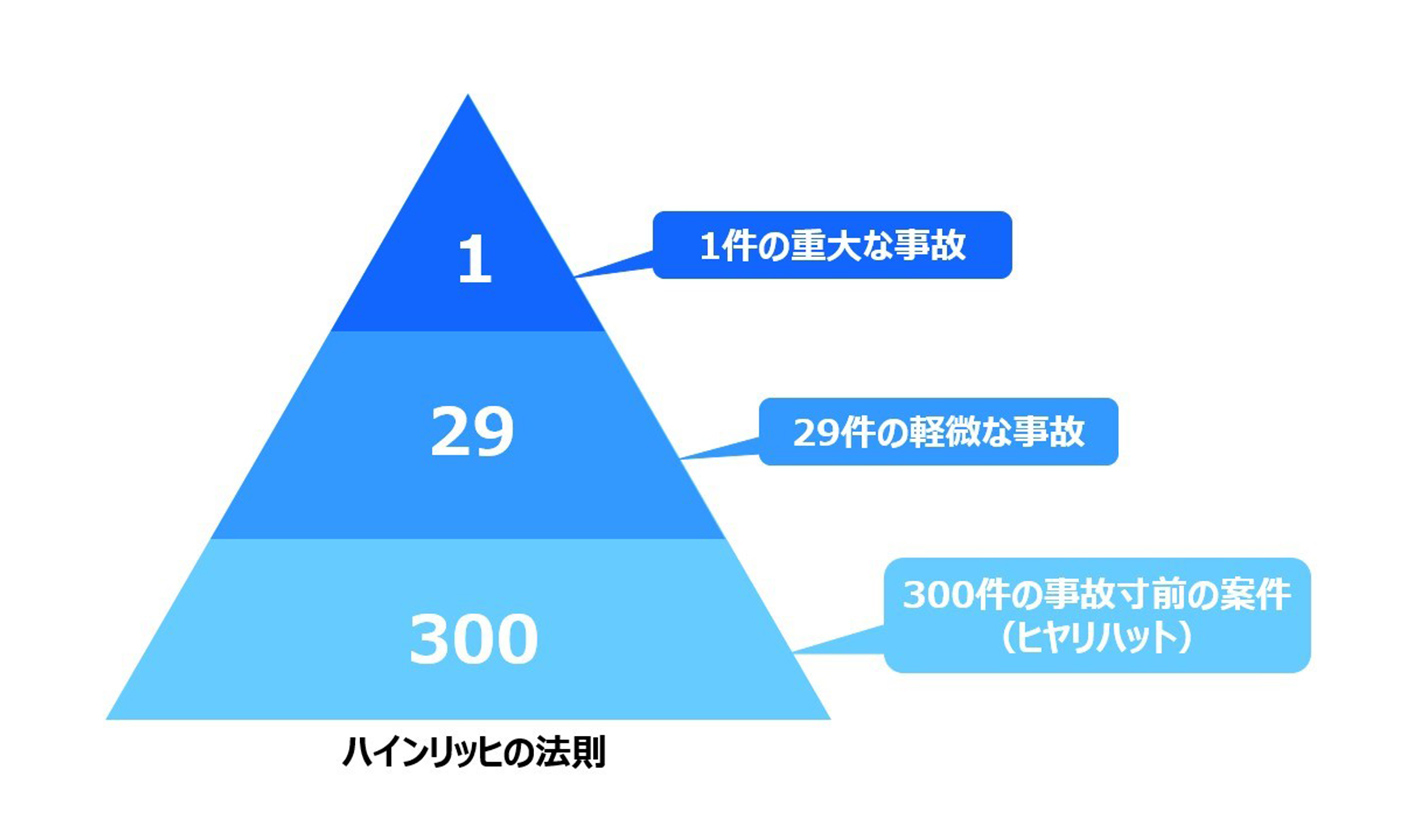

ハインリッヒの法則は「1:29:300の法則」とも呼ばれ、米国の損害保険会社の安全技師ハインリッヒが提案したためこの名前が付けられています。労働災害上の安全管理における経験則として世界中で活用されています。

ハインリッヒの法則の基本的な考え方は、「同じ人が事故を330件起こしたとすると、うち1件は重大な事故(死亡などの重大事故以外も含む)である。また29回は軽傷事故(その場の応急手当で済むもの)で、残り300回は傷害や物損の可能性があっても結果的に傷害がなかった事故寸前の案件(ヒヤリハット)である」というものです。

上記の考え方で見た場合、330回の事故のうち9割強にあたる300回のヒヤリハットでは、傷害は発生していません。しかし、この300回の背景には数千以上の不安全な行動・不安全な状態が確実にあったことに着目する必要があります。

ハインリッヒは、この比率がすべての職種に該当するものではなく、行う業務によって差が現れることも同時に指摘しています。ただし割合にとらわれず、事故とそれによる災害の関連性を考える際には十分に有用な法則といえます。

ハインリッヒの法則は、災害発生の背景には必ず危険や有害要因が多数あることを意識することが重要だと示しています。もちろん職場のみならず、家庭や外出時などの日常においても、この法則に基づいてヒヤリハットへ対応することが大切です。

ハインリッヒの法則が生まれた背景

ハインリッヒの法則は、ある工場の労働災害に関するデータから生まれた法則です。米国の保険会社に勤めていたハインリッヒが、工場の労働災害について調査したところ、重大事故・軽傷事故・傷害のない事故の割合が「1:29:300」であることを突き止めたのです。

その後ハインリッヒは、「Industrial Accident Prevention-A Scientific Approach」という論文で調査結果を発表し、ハインリッヒの法則は災害防止のバイブルとして世界中に広まりました。

ハインリッヒの法則に似た「バードの法則」とは

ハインリッヒの法則とよく似た法則に「バードの法則」があります。ハインリッヒの法則が発表された約40年後に、フランク・バードによって提唱された法則です。フランク・バードは約175万件もの事故報告を調査し、その発生割合が重大事故(致死事故を含む)1に対して軽傷事故が10、物損事故が30、傷害や損害のない事故が600になることを突き止めました。このことから、バードの法則は「1:10:30:600」の法則とも呼ばれます。

2つの法則は、どちらも労働災害の発生確率を統計学的に示した法則ですが、バードの法則は事故の種別に物損事故を加えており、軽傷事故の割合も少し変わっています。しかし、どちらも事故の背景には多くのヒヤリハットが存在することを示している、ということを忘れてはいけません。

ハインリッヒの法則に関係するヒヤリハット

先にご紹介したハインリッヒの法則のように、私たちの労働・日常生活などさまざまな事柄において、事故発生の背景には必ず小さな「ヒヤリハット」が存在すると考えられます。

ヒヤリハットとは?

改めて「ヒヤリハット」という言葉の意味について確認しましょう。ヒヤリハットとは、大きな事故やケガには至らなかったものの、事故になっていた可能性のある、一歩手前の出来事をいいます。

ちなみに、ヒヤリハットは語感から想像できるとおり、「(たまたま何事もなかったけれど)ヒヤリとした・ハッとした」という言葉から生まれた言葉です。

事故防止のために過去のヒヤリハットの共有を

事故を防止するためには、「(たまたま何事もなかったけれど)ヒヤリとした・ハッとした」ことをそのままにせず、教訓として改善策を立てて実行することが大事です。職場の安全衛生活動において、業務上のヒヤリハットを見つけたときには必ず「ヒヤリハット報告書」を作成し、対策を検討して事故を未然に防ぐ取り組みを実施します。職場を離れた日常生活でもこの考え方を取り入れ、家庭内や外出時「危なかったな」と感じたことがあればご家族などと情報共有しましょう。その上で、どのような対策をとり事故を回避するかを話し合い、実行することを繰り返し、ヒヤリハットをなくしていくことが大切です。

【状況別】よくあるヒヤリハット事例

職場に限らず、生活のなかのどこにでもヒヤリハットにあたる状況が存在します。ここでは、暮らしのなかのヒヤリハット事例についてご紹介します。

仕事で起きるヒヤリハット事例

業務におけるヒヤリハットの代表的な事例には、以下のようなものがあります。

- オフィス内の通路を通ろうとして、床に置かれた段ボール箱につまずき転びそうになった

- 脚立などを使わず棚の上の資材を背伸びして取ろうとし、手を滑らせて資材を落下させぶつかりそうになった

- 金属の切削作業を行っているとき切りくずが勢いよく飛び、目に入りそうになった

- トラックでの荷物の搬入作業中、誘導者がおらず、死角になったことで作業者をひきそうになった

- 工場内での作業時、作業者がベルトコンベアーをまたいで移動しようとした際にバランスを崩して転倒しかけた

- 建設現場での高所作業中、段差につまずいて転倒・転落しそうになった など

日常生活でのヒヤリハット事例

家庭内や近所など、日常生活でのヒヤリハット事例です。

- リビングの電源コードに足が引っ掛かり、転びそうになった

- 高齢者がお風呂に入った際、浴室の床が濡れていてすべりそうになった

- 幼児がベランダのカギを開けて一人で出てしまい、柵に頭を打ちそうになった

- ベビーベッドの柵が外れていて乳児が転落しそうになった

- 夕飯の支度中、鍋を火にかけたことを忘れてキッチンを離れてしまい、火災が発生しそうになった など

車の運転中に起きるヒヤリハット事例

自動車を運転しているときにも、さまざまなヒヤリハットが想定できます。

- 凍結した道でスリップして赤信号の交差点に突っ込みそうになった

- 青信号での左折時、子どもが横断歩道へ突然走って進入し、急ブレーキを踏んだ

- 前方の路肩を走っていた自転車が急に蛇行し、慌てて避けた など

- 歩車分離式信号機のある交差点で歩行者用の信号が青になったので、勘違いで車を発進させようとして歩行者を轢きそうになった

- 知人を送迎中、降車した知人のコートがドアに挟まっていることに気付かずに車を発進させようとした など

ヒヤリハットを防ぐポイント

ご紹介した事例のように、さまざまな場所にヒヤリハットは存在します。これらを「何事もなかったから」と安心して忘れるのではなく、危険を先回りで防止できるよう対策を講じることが大切です。具体的には、職場に限らずご家庭でも自宅やその周辺に潜む危険を回避するため、安全への具体的な取り組みを以下のようなサイクルで検討してみましょう。

- 危険を感じた場所や状況があったらメモを取るなどして意識し、家族に話す

- 何をすればその危険を回避できるかを相談し、実行することを決める

- 相談して決めた対策を実行し、問題がないか確かめる

- 問題なければ対策を継続し、新たな別の危険にも備える

例えば、先に挙げた「幼児がベランダのカギを開けて一人で出てしまい、柵に頭を打ちそうになった」の事例では次のような流れで対策を講じるべきでしょう。

- 幼児がベランダのカギを開けて一人で出てしまい、柵に頭を打ちそうになったことを家族に共有する

- 補助錠の設置や幼児には開けにくいタイプのカギへの交換を検討する

- 家族で決めた対策を実行し、実際に幼児がカギを開けられないかを確認する

- 問題がなければ新たな別の危険にも備える

ヒヤリハット事例は乳幼児や高齢者特有のものもあります。自分だけの視点にならず、家族一人ひとりの視点になって危険を感じた場所や対策について話し合うことも大切でしょう。

ALSOKのサービスで万が一の事故を未然に防ごう

ALSOKでは、家庭や外出時のヒヤリハット対策や、万が一の事態に対処できるサービスを多数ご提供しています。

ALSOKのホームセキュリティ「HOMEALSOKConnect」にはスマホを持っているだけで帰宅時に自動で警備解除、外出時もワンタッチで警備が解除可能なスマホゲート機能が搭載されています。外出時のスマホの持ち忘れも教えてくれます。その他、鍵のかけ忘れを防ぐことができる施錠確認センサーが搭載されていたり、窓の閉め忘れを音声メッセージでお知らせしたりするなど、外出時のヒヤリハット対策ができる便利な機能があります。ガス漏れや火災の感知ができる点も日常生活に起こり得るヒヤリハット対策に有効です。

万が一の際には、ガードマンが駆けつけ対処いたします。ガードマンは「ALSOK介助」という社内資格を取得しているため、ご高齢者様が倒れていた場合も適切に対応することができます。

住まいとご家族の安全安心な環境をALSOKのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」で実現してみませんか。

離れて暮らす高齢のご家族のみまもりには、「HOME ALSOKみまもりサービス」がおすすめです。非常ボタンを押すとガードマンが駆けつけてくれるため、急な体調不良や発作にも迅速に対応できます。また、相談ボタンを押すと看護師資格をもつスタッフに繋がるので、24時間いつでも健康相談が可能です。非離れて暮らすご家族に代わってALSOKが見守ります。

このほか、離れた場所にいる子どもをGPSで見守る「まもるっく」、留守中も室内の状況をカメラで確認できる「アルボeye」など、パーソナルセキュリティ商品も充実しています。

まとめ

自宅は家族にとってもっとも安心できる場所ですが、そうであっても数々のヒヤリハットの発見があるものです。ハインリッヒの法則は職場だけでなく、家庭や外出時の事故防止にも役立つものと意識しながら、日常の安全強化に努めましょう。