高齢者がスマホを安全に利用するためのセキュリティ対策

近年、高齢者の間でもスマホの普及が急速に進んでいます。一方で、スマホを利用している高齢者を狙った詐欺被害なども報告されており、安全に使用するにはセキュリティへの備えが欠かせません。

本記事では、高齢者のスマホの普及状況やスマホを選ぶ際のポイント、意識しておきたいセキュリティ対策などについて解説します。

目次

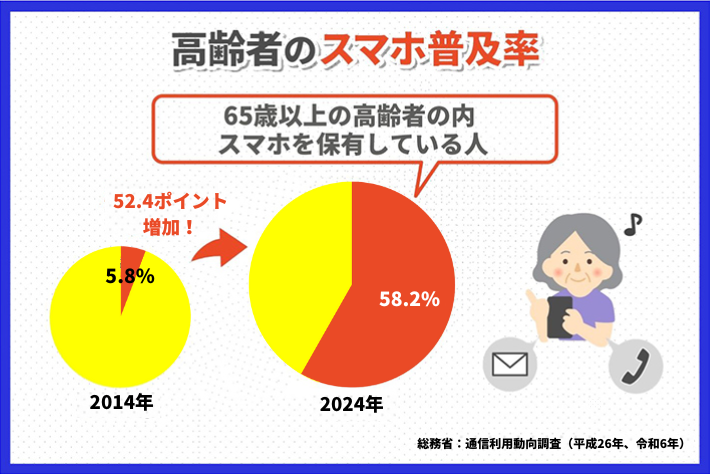

高齢者のスマホ普及率は年々右肩上がり

総務省の「令和6年通信利用動向調査」によると、65歳以上の高齢者のうち、スマホを保有している人の割合は2024年時点で58.2%に達しています。2014年時点では5.8%であったことから、この10年で保有率が大きく増加し、高齢者の過半数がスマホを持つ状況に変化したことになります。[注1]

一方で、従来型の携帯電話(ガラケー)等の保有率は年々減少しています。2014年には43.3%とスマホを大きく上回っていたものの、2024年には24%まで低下し、割合は逆転しました。

この推移から、高齢者の間でも従来型の携帯電話からスマホへの移行が急速に進んでいることがわかります。

[注1]総務省「通信利用動向調査」(平成26年、令和6年)

高齢者のスマホ利用で起こり得るトラブル

スマホは日常生活を便利にしてくれる一方で、使い方を誤るとさまざまなトラブルにつながる可能性があります。特に高齢者の場合、操作に不慣れであることが多く、詐欺や個人情報の流出といった被害に遭いやすい傾向があります。ここでは、高齢者がスマホを利用する際に注意すべき代表的なトラブルをご紹介します。

個人情報の漏洩

スマホの紛失やパスワードの使い回しにより個人情報が流出するおそれがあります。住所や電話番号、メールアドレスといった情報が流出することで、詐欺のターゲットにされたり、自宅へ侵入されたりなどの二次被害につながるリスクが高まります。

インターネット詐欺の被害

近年のインターネット詐欺は、手口が巧妙化しており、さまざまな手段で高齢者をだまそうとするため注意が必要です。高齢者が特にターゲットになりやすい手口には以下のようなものがあります。

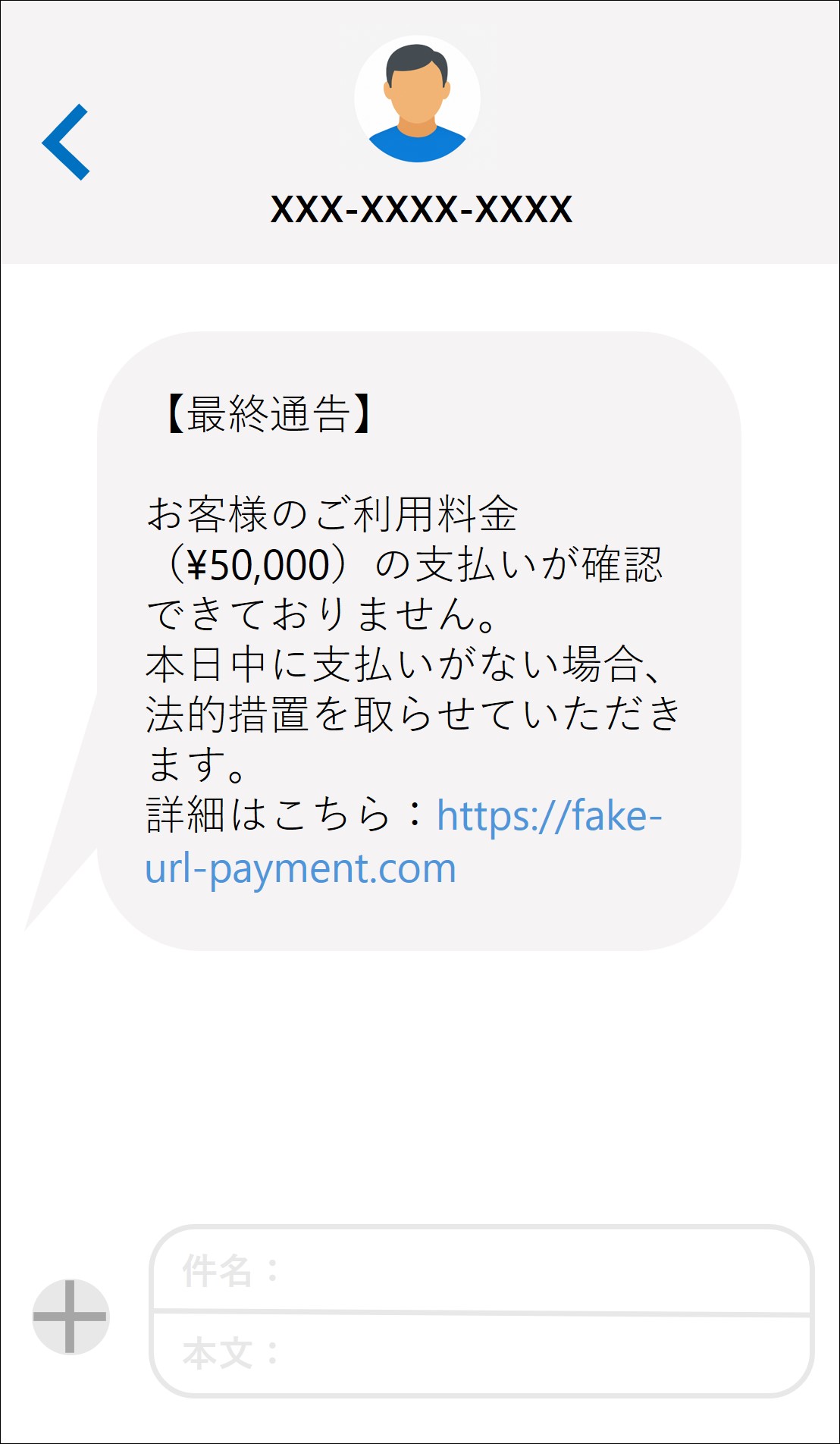

架空料金請求詐欺

架空料金請求詐欺は、「有料サイトの利用料金が未払いです」「本日中に連絡がなければ法的措置を取ります」などの虚偽の通知を行い、利用していないサービスの料金を請求する手口です。

令和6年の架空料金請求詐欺の認知件数は5,716件となっており、そのうち約40%(2,268件)が高齢者を狙ったものであることがわかっています。突然の請求に驚き、慌てて連絡してしまい、結果としてお金を支払ってしまうケースが後を絶ちません。

出典:警察庁「令和6年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等に ついて(確定値版)」

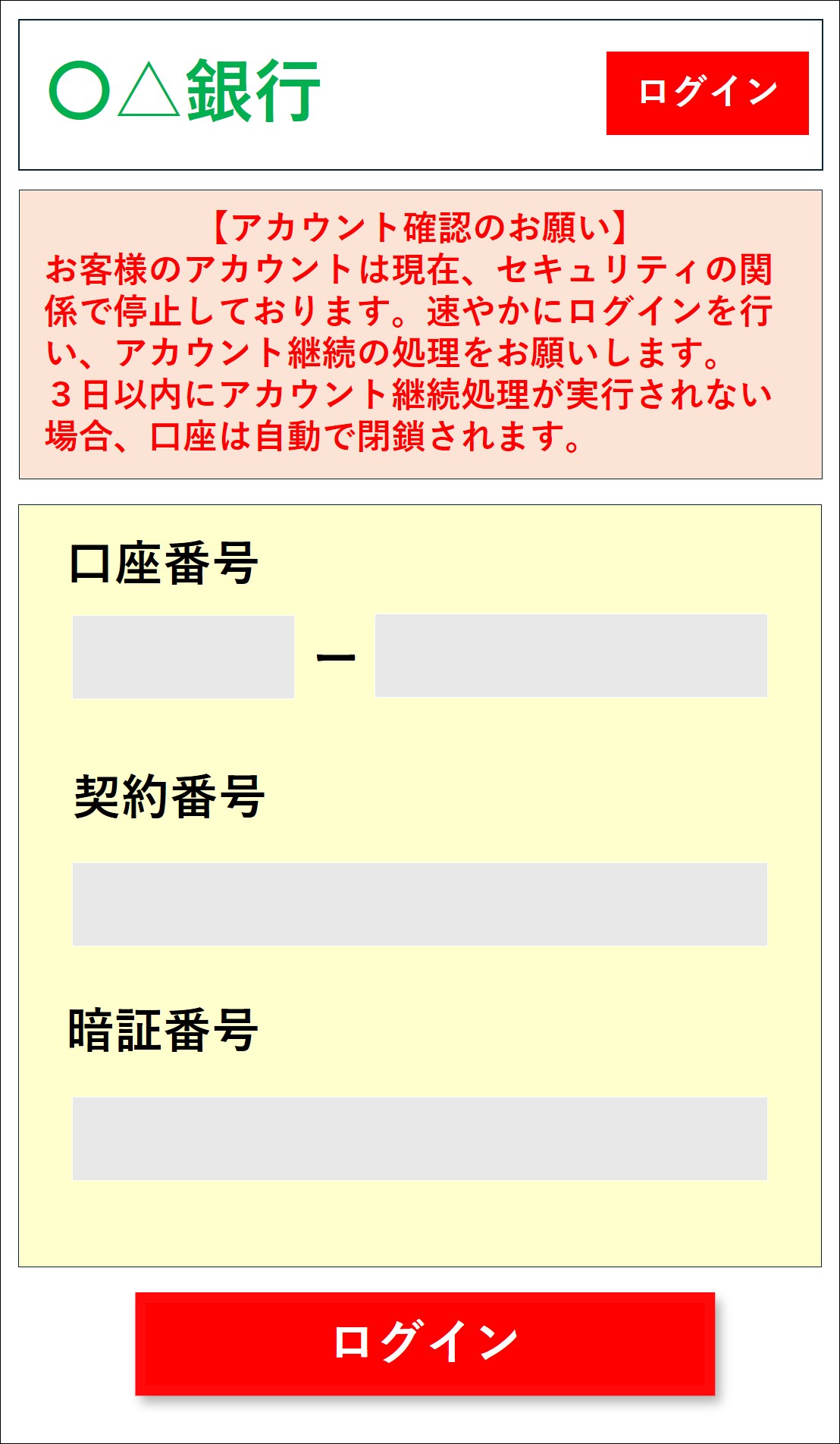

フィッシング詐欺

メールやSMSで金融機関や大手通販サイトなどを装ったURLを送りつけ、ログイン情報やクレジットカード情報などを盗む行為をフィッシング詐欺といいます。盗まれた個人情報をもとに、銀行口座から不正に送金されたり、通販サイトで勝手に商品を購入されたりするリスクがあります。また、盗まれた情報が転売され、別の詐欺や不正アクセスに悪用されるおそれもあります。

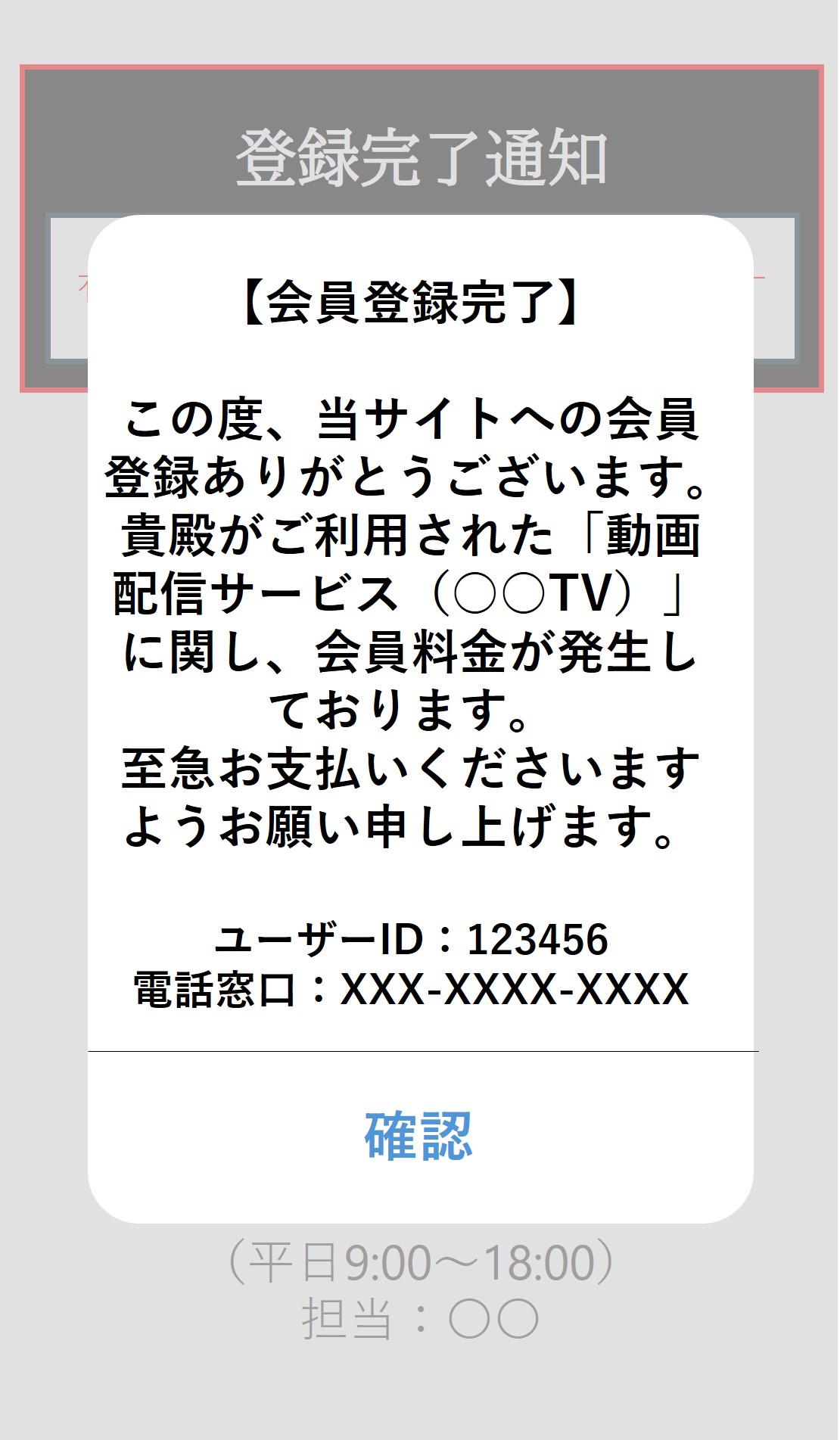

ワンクリック詐欺

ワンクリック詐欺は、広告やメールに記載されたURLをタップしただけで「会員登録が完了しました」といった画面が表示され、多額の料金の支払いを迫られる詐欺です。なかには、「裁判になる」と脅され、冷静な判断ができない状態で相手に連絡してしまい、被害が拡大するケースもあります。

お金の請求に関するメールやSMSが届いた際は、自分で解決しようとはせず、一度家族や専門機関に相談するようにしましょう。

高齢者がスマホを利用するときのセキュリティ対策

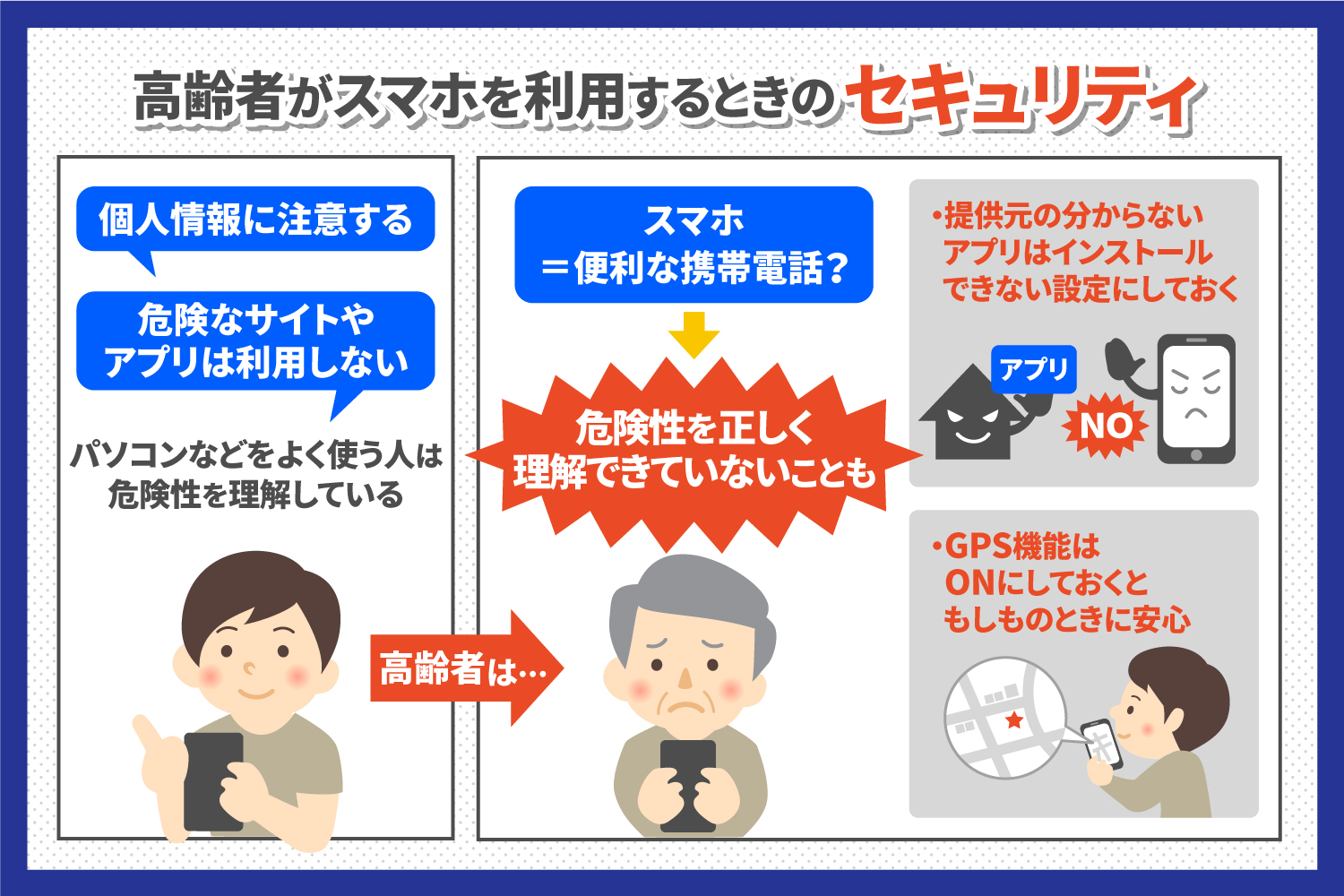

スマホは「携帯電話」ではあるものの、実際にはパソコン並みの機能を持つ高度な機器です。そのため、個人情報の流出や不正アクセスといったリスクを防ぐには、日常的なセキュリティ意識が欠かせません。

しかし、高齢者のなかには、スマホを単なる「便利な携帯電話」という感覚で利用している方も多く、スマホ利用時の危険性を理解できていないことも多いようです。提供元が不明のアプリなどを気軽にインストールしてしまい、個人情報が流出してしまうケースもあります。

そこで続いては、高齢者がスマホを利用するときに意識するべきセキュリティ対策について解説します。

提供元不明のアプリのインストールを許可しないように設定する

提供元のよくわからないアプリには、ウイルスや個人情報を盗む仕組みが仕込まれている可能性があります。そのため、設定を変更し、提供元が不明なアプリをインストールできないようにしておくなど、ハード面で対策を行っておくことが重要です。不安がある場合は、アプリを入れる前に家族や詳しい人に相談する習慣をつけましょう。

機能やアプリごとにGPSを設定する

スマホではGPS機能を利用して現在位置を確認することができ、家族と連絡がつかない場合などに役立ちます。

しかし、GPS情報を介して個人情報が漏洩するケースもあります。例えば、カメラ機能のGPS情報がオンになっている場合、そのままSNSに掲載してしまうと、位置情報を他人に知られてしまいます。また、SNSアプリの位置情報共有がオンになっていると、投稿した際にどこから情報を発信しているのか把握できてしまいます。

個人情報の漏洩を防ぐには、スマホの機能やアプリごとにGPS情報の設定を見直しましょう。例えば、設定を変更すれば、カメラで撮影した写真や動画に位置情報を記録しないようにすることができます。

パスワードを使い回さない

名前や誕生日といった推測されやすいパスワードや、同じパスワードを複数のサービスで使い回すのは非常に危険です。一つのサイトから情報が漏れただけで、他のサービスにも不正アクセスされるおそれがあります。パスワードの使い回しは避け、複雑で推測されにくいパスワードを設定しましょう。管理が難しい場合は、スマホに搭載されているパスワード管理機能や専用アプリを活用することで、安全性を高めつつ負担を減らせます。

OSやアプリを最新版に更新する

スマホのOSやアプリのバージョンが古いままだと、セキュリティの弱点を狙われ、情報漏洩につながるおそれがあります。開発元は不具合や脆弱性を修正するために定期的にアップデートを配信しているため、通知があれば必ず最新版に更新しましょう。

画面をロックする

スマホを紛失した際、画面をロックしていないと簡単に中身を見られてしまいます。画面ロックを設定しておくことで、万が一紛失したとしても、不正利用を防止できる可能性があります。数字やパターンでのロックに加え、顔認証や指紋認証といった生体認証を使えば、不正利用を防ぎつつ日常生活での利便性も維持できます。

公共の無料Wi-Fiを使用しない

公共施設やお店などで利用できる無料Wi-Fiは、通信が暗号化されていないものがあります。個人情報の漏洩リスクがあるため、できる限り使用しないようにしましょう。もし、外出先などで公共の無料Wi-Fiを使用する必要がある場合は、VPNサービスを利用することで情報漏洩リスクを低減する方法もあります。

高齢者がスマホを選ぶ際の5つのポイント

いわゆる「ガラケー」からスマホに乗り換えた際、操作感の違いに戸惑った経験のある方も多いのではないでしょうか。高齢者の方が初めてスマホを使う場合も、同じように使いこなすまで時間がかかることが想定されます。そのため、スマホを選ぶ際は以下の5つのポイントを意識すると安心です。

- 操作がわかりやすい

- 画面が見やすい

- 持ちやすく丈夫で壊れにくい

- 家族と同じキャリア

- サポートがしっかりしている

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

操作がわかりやすい

直感的に操作ができるかどうかは、高齢者がスマホを使い続けられるかを左右するポイントです。スワイプやピンチイン・ピンチアウト・フリック入力といった基本操作に慣れるだけでも時間がかかるため、そのほかの操作がわかりにくいと高齢者の方が使いこなすのは非常に大変です。

特に、利用頻度の高い電話・メール・インターネットといった機能を利用するための操作や、ホーム画面に戻るための操作がわかりやすい機種がおすすめです。なかには物理ボタンがほとんどないスマホもありますが、操作のしやすさを考えると、ホームボタンなどがある機種を選んだ方がわかりやすいでしょう。

画面が見やすい

スマホの画面は携帯電話に比べ大きくなったとはいえ、高齢者の方にとっては文字やアイコンが小さく感じられる場合もあります。そのため、できるだけ画面サイズが大きく、視認性の高い機種を選ぶように心がけましょう。

また、画面の大きさだけではなく、文字のフォントや画面の明るさ・色調なども見やすさに影響します。これらは設定で調整できるため、購入後に自分に合った表示にカスタマイズすると良いでしょう。

持ちやすく丈夫で壊れにくい

スマホはサイズが大きすぎると手に馴染まず、落下のリスクが高まります。高齢者は握力が弱まっていることも多いため、持ちやすいサイズ・形状を選ぶことが大切です。

また、万が一落としてしまった場合でも壊れにくいように、耐衝撃性能や防水性能に優れた機種がおすすめです。強化ガラスを採用しているモデルであれば、傷や破損に強く、長く安心して利用できます。

家族と同じキャリア

高齢者のスマホは、家族と同じキャリアを選択することをおすすめします。家族と同じキャリアであれば、操作方法の相談や難しい作業を代わりに対応してもらうことも比較的簡単でしょう。

例えば、「OSのアップデート」や「アプリのアップデート」などの作業は、高齢者には難しい場合があります。同じキャリアを契約している家族がいれば、代わりに任せることができ、高齢者のスマホをセキュリティリスクから守ることができます。

サポートがしっかりしている

家族に相談できない場合は、キャリアやメーカーのサポートに頼ることになるため、サポート体制がしっかりしていることも、高齢者にとっては重要なポイントです。「わからないことがあってもサポートに確認すれば安心」と思えることは、スマホの利用に対する不安を和らげてくれます。

ただ、サポートが充実していても、連絡方法がわからなければ意味がありません。サポートセンター直通のボタンが設けられているものもあるため、そのような機種を選ぶことでより安心して利用できるでしょう。

セキュリティ対策で高齢者がスマホを安心して利用できる環境を整えよう

高齢者へのスマホ普及率は年々右肩上がりで伸びており、ここ数年間で従来型の携帯電話を逆転しました。初めてスマホを利用する高齢者も多く、スマホを選ぶ際は操作がわかりやすい・画面が見やすい・サポート体制がしっかりしている、などの点を重視する必要があります。

しかし、スマホは便利な一方、誤った操作により個人情報が流出してしまう可能性があります。住所や電話番号が漏れてしまえば、不審者による侵入や特殊詐欺の標的になるリスクが高まります。スマホ自体のセキュリティ対策を徹底することはもちろん、万が一に備えて自宅の防犯対策も強化しておくとより安心です。なかでも、不審者の侵入を検知するホームセキュリティの導入がおすすめです。

ALSOKのホームセキュリティは、ピッキングやガラス破りなどによる窓・玄関ドアからの侵入を検知します。また、在宅中も警備が可能で、もし身に危険を感じた場合はALSOKへ緊急通報を行うことができ、必要に応じて駆けつけます。

ALSOKのホームセキュリティは、「セルフセキュリティ」と「オンラインセキュリティ」があり、ライフスタイルに合わせてお選びいただけます。セルフセキュリティでは、お手頃価格でホームセキュリティを実現でき、もしものときには、ALSOKの依頼駆けつけが利用できます。オンラインセキュリティでは、不審者の侵入や火災などの異常発生時に、自動でALSOKが駆けつけます。必要に応じて110番通報を行いますので安心です。

また、スマホをホームセキュリティ機器本体に近づけるだけで警備を自動解除し、外出時はワンタッチで警備を開始する便利な機能も活用できます。

近年は在宅中を狙った強盗事件も増加しています。スマホのセキュリティ対策と合わせて、自宅の安全性を高めたい方は、ホームセキュリティの導入をご検討ください。