一人暮らしをする親が心配な方向けによくある心配事や対策方法を解説

現在、日本では高齢者の一人暮らしが増加しています。高齢の親御さんを持つ方の中には、離れて暮らす親が毎日元気で過ごせているか心配になる方もいるでしょう。

そこで今回は、親が一人暮らしをすることに伴う子どもの悩みや、どのような対策を講じられるかについて見ていきましょう。

目次

高齢者の一人暮らしの実態

日本では、65歳以上の高齢者が一人暮らしをしているケースが増えています。内閣府が発表した「令和6年版高齢社会白書」によれば、65歳以上で一人暮らしをしている高齢者の数は、2030年には約887万人になると予想されています[注1]。

子どもと離れた場所に住んでいる、誰かと一緒に暮らすのはストレスになるなど、さまざまな背景から、高齢者で一人暮らしを選択している方が多いようです。

しかし、加齢に伴い体力や判断力が低下することで、日常のちょっとしたトラブルが重大な問題に発展することもあります。そのため、離れて暮らす家族にとっては、不安や心配を感じる場面も多いでしょう。

[注1] 内閣府:令和6年版高齢社会白書

親が一人暮らしするうえでの心配や悩み

高齢になる親が一人暮らしをしていると、さまざまな不安があります。ここでは、多くの方が感じる主な心配事や悩みについてみていきましょう。

けがや病気をしていないか

親が離れた場所で一人暮らしをしていると、けがをしたり病気になったりした場合にすぐ駆けつけるのは難しいものです。急病や重大なけがの時、自分でご家族へ連絡できず、誰にも助けを求められない状況になることも考えられます。

特に高齢の方の場合、転倒やヒートショック、熱中症のリスクも高くなります。軽い転倒でも、高齢者の場合は骨折などにつながりやすく、長期の入院や寝たきり状態となることも少なくありません。また、ヒートショックが起きると体に大きな負担がかかり、心筋梗塞や脳梗塞などの重大な症状を引き起こすおそれもあります。さらに、熱中症になると発熱や吐き気などの症状が現れ、重症化した場合は呼吸が浅くなり呼吸困難になることもあります。

一人暮らしの場合、こうした緊急時に自分で助けを呼べず、誰にも気づかれないまま倒れてしまう危険性もあるため、日頃から十分な対策が必要です。

栄養不足になっていないか

一人暮らしをしている高齢者は、食事の回数や内容、栄養の偏りなどに気を配りにくくなりがちです。体力の低下によって買い物や調理が難しくなり、簡単に食べられるものや手軽にエネルギーを補給できる炭水化物ばかり摂るようになることも珍しくありません。栄養バランスが崩れると、免疫力の低下や筋力の衰えなど、さまざまな健康問題が起こりやすくなります。こうした状態が続くと、場合によっては栄養失調となり、入院が必要になるケースもあります。

認知症が発症・進行していないか

認知症は高齢者にとって非常に身近な病気です。認知症を発症すると、被害妄想や作り話などで人間関係が悪化したり、徘徊によりご近所の方に迷惑をかけてしまったりすることがあります。症状が進行すると一人暮らしを続けられなくなり、介護が必要な状態になるケースも少なくありません。

アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症の場合、早期発見・早期治療によって進行を遅らせられる可能性があります。しかし親が一人暮らしをしている場合には、認知症の発症や進行に気づくことができずに適切な治療が受けられないおそれがあります。

特殊詐欺などの犯罪被害に遭っていないか

現在、高齢者を狙った犯罪が増加の一途をたどっていることから、一人暮らしをしている親が犯罪被害に遭わないか、心配に思われる方も多いでしょう。中でも高齢者の資産を狙う特殊詐欺には注意が必要です。代表的な特殊詐欺の被害者の年齢について下記にまとめました。

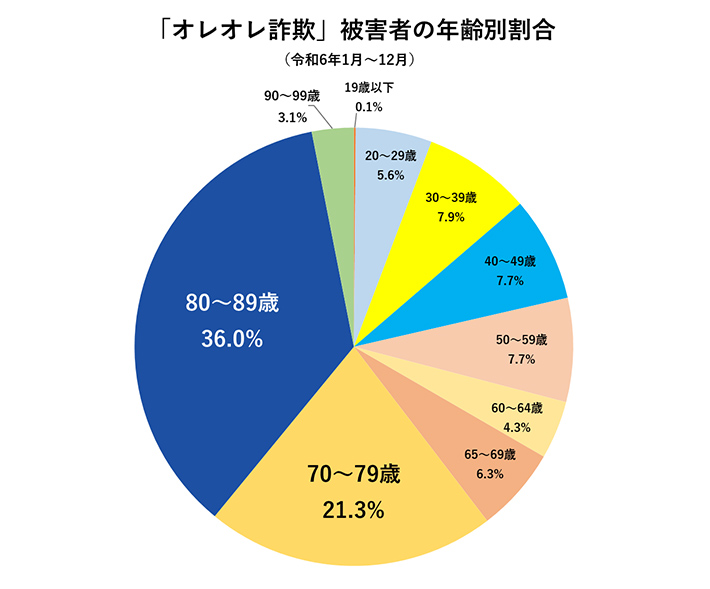

オレオレ詐欺

出典:警察庁「令和6年12月末の特殊詐欺認知・検挙状況等について」

オレオレ詐欺は息子や孫などの親族を名乗り、「会社の金で株をやったら失敗した」「交通事故を起こしてしまい示談金が必要だ」などの嘘をつき現金を騙し取る手口です。警察庁が公開した「令和6年12月末の特殊詐欺認知・検挙状況等について」の統計データによると、「オレオレ詐欺」の被害者のうち60.4%が70歳以上の高齢者です。

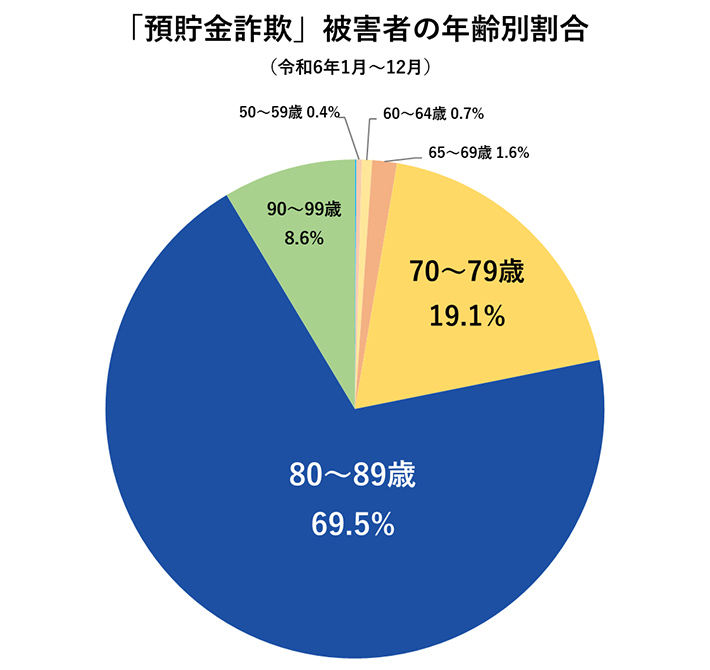

預貯金詐欺

出典:警察庁「令和6年12月末の特殊詐欺認知・検挙状況等について」

預貯金詐欺は警察官や金融機関の職員などを名乗り、「カードが不正に使用されているのでカードを預かります」などの嘘でキャッシュカードを騙し取る手口です。平成から令和へと元号が変わる際には、「元号の変更に伴い従来の通帳やキャッシュカードが使えなくなる」といった語り口で被害者の不安を煽る手口も見られました。預貯金詐欺の被害者も70歳以上の方が多く、97.2%を占めています。

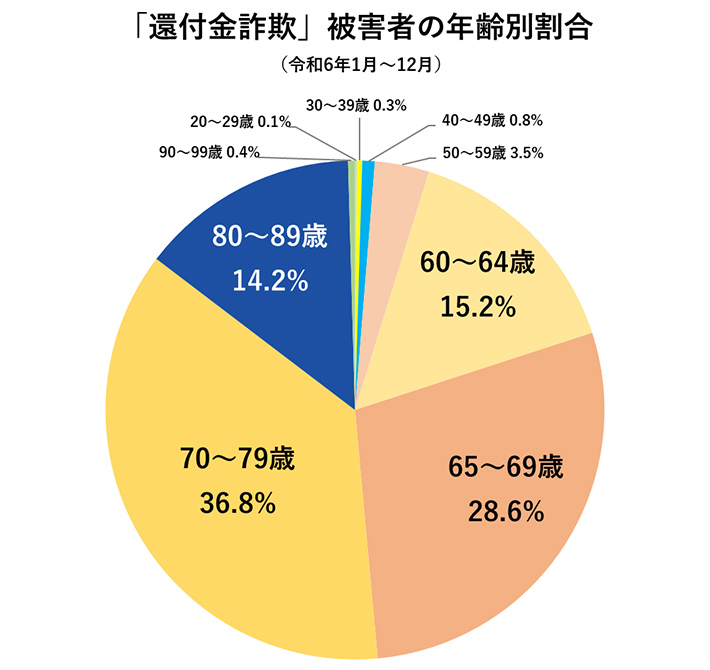

還付金等詐欺

出典:警察庁「令和6年12月末の特殊詐欺認知・検挙状況等について」

還付金等詐欺は市役所や年金事務所など、公的機関の職員を名乗り、「医療費(保険料)の還付金(払戻金・返戻金)があります」などの嘘の口実でATMに行かせ、現金を振り込ませる手口です。

還付金詐欺は60代以上が主なターゲットですが、特に65歳以上の高齢者が被害に遭う割合が非常に多いため注意が必要です。

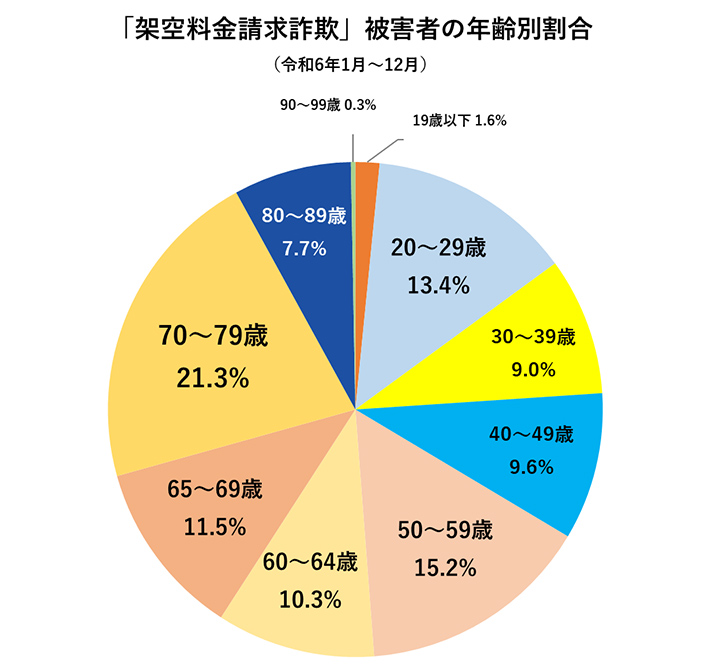

架空料金請求詐欺

出典:警察庁「令和6年12月末の特殊詐欺認知・検挙状況等について」

架空料金請求詐欺は、「未払いの料金があり、今日中に支払わなければ裁判になります」などとメール・はがき・封書などで知らせ、電子マネーを購入させるなどして金銭を騙し取る手口です。有料サイトの利用料や名義貸し名目、パソコンのサポート詐欺などさまざまな事例があります。

被害者の割合は比較的若い年齢層も多くなっていますが、65歳以上の高齢者も約4割を占めています。

なお、オレオレ詐欺や預貯金詐欺などの特殊詐欺だけでなく、殺人や窃盗、傷害といったさまざまな犯罪に高齢者が巻き込まれる事例も発生していることにも注意が必要です。

火の取り扱いは気を付けているか

ガスコンロのつけっぱなしやたばこの不始末など、火の不始末による火災の心配をされる方も多いでしょう。特に認知症の場合、注意力が散漫になり火を消し忘れてしまうことも考えられます。

ガスコンロをIH調理器(IHクッキングヒーター)に変更することや、カーテン・カーペット・壁紙・布団・家具などを燃えにくいものにすることで、火災の発生や延焼のリスクを低減できます。

親との同居を検討する時のポイント

親と同居することで生活をサポートできる一方、生活リズムの違いや価値観のズレからストレスを感じる場合もあります。続いては、円滑に同居生活を始めるために、事前に押さえておきたいポイントをご紹介します。

親の安全のために住環境を整える

同居を始める前にまず行いたいのが、住環境の見直しです。高齢になると転倒やつまずきによるけがのリスクが高まるため、安全に過ごせるよう整えることが大切です。

特に浴室、トイレ、階段といった移動や動作が複雑な場所には、手すりを設置したり、滑りにくいマットを敷いたりするなどの対策が有効です。

また、段差をなくしたり照明を明るくしたりするなど、小さな工夫の積み重ねが大きな安心につながります。

家事の役割分担や生活ルールを明確にしておく

同居生活を円満に続けるには、家族間での負担のバランスがとても重要です。家事を誰がどの程度担当するのか、日常生活のルールをどうするのかといった点を事前に話し合い、役割分担を明確にしておきましょう。

曖昧なまま同居を始めると、誰かに負担が偏り、不満が溜まりやすくなります。特に高齢の親の場合、以前はできていたことが徐々にできなくなるケースもあるため、柔軟にルールを見直していくことも大切です。

過度なサポートはしないようにする

同居することで、親を手助けしたい気持ちが強くなるかもしれません。しかし、介護を必要としない自立した状態であれば、過度なサポートは親の自立心を損なうことがあります。

お互いの生活リズムやプライベートな時間を尊重し、適度な距離感を保つことが、心地良い同居生活を続けるコツです。支え合う関係を意識し、対等な立場で接するようにしましょう。

同居以外でのサポート方法

一人暮らしをしている親を見ると、心情的に同居してあげたいと考える方も多いでしょう。しかし、同居することが唯一の解決策ではありません。例えば、地域包括支援センターでは、介護認定以外にもさまざまな相談に乗ってくれます。利用できる制度や窓口の説明を受ければ、同居以外の選択肢がきっと見つかるでしょう。

同居ではなく近所に住む、訪問介護サービスを依頼する、デイサービスに通うといった選択肢もあります。「同居するしかない」と決めつけてしまう前に、同居以外の現実的な選択肢について検討するとともに、親の立場に立って何がベストであるか考えてみましょう。次に、同居以外の手段を検討したほうが良いケースをご紹介します。

親が住み慣れた家で暮らしたいと考えているケース

「長年住み慣れた家の方が安心する」「現在の家にずっと住み続けたい」と思っている方もいます。生活環境が変わると、新しい住まいや地域での生活に慣れるまで心身に負担をかける場合があります。特に認知症の場合、環境の変化によって症状が進行する可能性もあります。

同居を決める前に親がどう思っているかをしっかりと聞き、本人の希望を確認することが大切です。

お互いに気を遣ってしまうケース

同居すれば確かに目が行き届くようになりますが、生活する中で親も家族もお互いに気を遣いすぎてしまうことがあります。普段何気なく交わす会話の内容や見るテレビ番組、食事やお風呂のタイミング、家事の分担など、親に合わせなければならない事柄は多岐にわたります。

特に義理の親との同居となれば、自分の親よりも気を遣う場面が多く、ストレスが溜まりやすくなります。また、介護が必要な場合には、家族の負担はさらに大きくなるでしょう。

親が自由に過ごすことを希望しているケース

子どもが「親にはサポートが必要」と考えていても、親本人がそう思っているとは限りません。高齢者の中には「自分はまだまだ一人で好きなことをして暮らしたい」と考えている方もいます。親のほうが、同居によって行動を制限されたり監視されたりする可能性を懸念している場合もあるでしょう。

そのような状況で無理に同居させようとすると、気分を害してしまうかもしれません。さらに自分が一人で暮らせることを証明しようと、無理に動いてけがをしてしまうおそれもあります。

一人暮らしの親のためにできる対策

親をサポートする際は、本人と相談しながらベストな方法を選択することが大切です。ここからは、一人暮らしをしている親のためにできる対策についてご紹介します。

定期的に連絡をしてコミュニケーションを取る

毎日または週に数回、決まった時間に電話やビデオ通話をすることで、親の体調や様子を把握しやすくなります。

声のトーンや話し方から、元気かどうかを感じ取れる場合もありますし、何か困っていることがあれば早めに気づくことができます。電話やメールなど、親が使いやすいツールを選んで、無理なく続けられる方法を見つけることがポイントです。

また、こちらから一方的に話すだけでなく、親の話にじっくり耳を傾けることも大切です。「話す相手がいる」というだけでも、親にとっては心の支えになります。定期的にコミュニケーションを取るようにしましょう。

親戚や近所の方に協力を仰ぐ

親戚や近所の方に協力してもらうこともひとつの方法です。遠方に住んでいる場合やすぐに会いに行けない状況でも、実家の近くに住む親戚や近隣の方に様子を見に行ってもらい、親が元気に暮らしているかを確認してもらえます。地域のつながりを活用し、いざというときに頼れる人を増やしておくと安心です。

外出する機会を設けるためにデイサービスなどを利用する

デイサービスなどを利用すれば、介護サービスのほか、健康管理などのサポートを受けることが可能です。一人暮らしであっても、いろいろな支援を受けながら日常生活を楽しむことができます。また、外出の機会が増えることで、引きこもりの予防や心身の健康維持にも役立ちます。

食事宅配サービスなどを活用し家事の負担を減らす

毎日の食事の用意は高齢者にとって大きな負担となることもありますが、食事宅配サービスを利用すれば、栄養バランスの取れた食事を手軽に取ることができます。また、食事を宅配する際に安否確認ができるというメリットもあります。

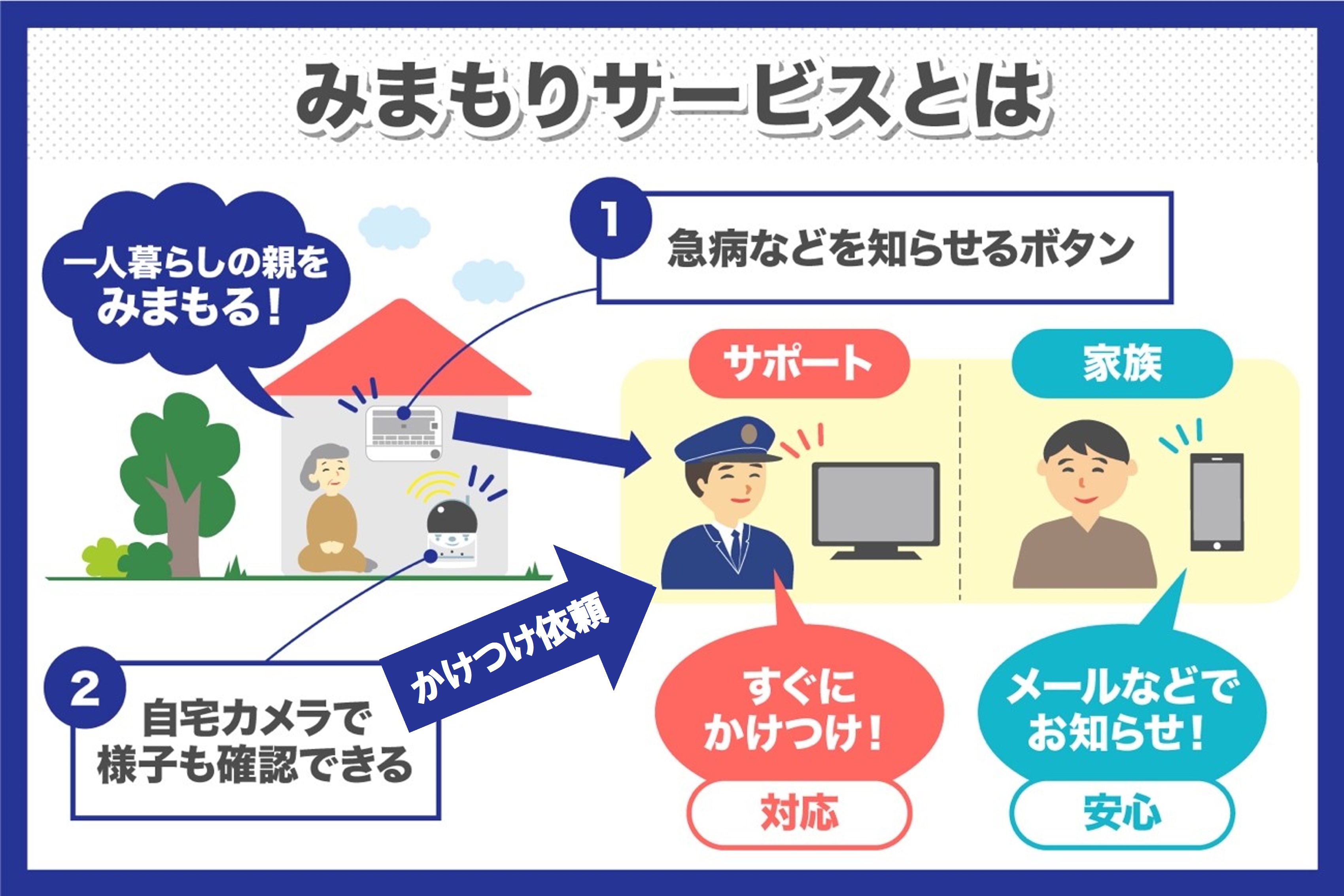

見守りサービスの利用でより安心した暮らしを

一人暮らしの親が心配な方におすすめしたいサービスのひとつが「見守りサービス」です。

見守りサービスとは、家族に代わって一人暮らしをしている高齢者を見守ってくれるサービスです。見守りサービスを導入すると、以下のようなサポートを受けられます。

緊急時の駆けつけ

見守りサービスには、急な体調不良やけがなどの緊急時にボタンを押すことで専門のスタッフが駆けつけ、対応してくれるサービスがあります。

毎日のみまもり情報通知

毎日親がどのように過ごしているのか、元気にしているかをメールで知らせてくれるサポートもあります。仕事で忙しく、あまり親元を訪問できない方にぴったりです。

24時間対応の通話サポート

ご高齢の方が体調に関して相談したい時、いつでも利用できる通話サポートも用意されています。ALSOKの見守りサービスは、24時間いつでも看護師資格を持つスタッフに健康相談を行うことが可能です。体調に不安を感じた際も、ボタンひとつで気軽に相談できます。

家族の様子を頻繁に確認したい時は見守りカメラの導入も

親の自宅にカメラを設置して、遠隔地からご自身のスマートフォンやタブレットで親の様子を確認できるサービスもあります。カメラの映像データへアクセスできるユーザーを制限できるので、プライバシー面も安心です。

また、設置場所の温度のお知らせが可能なサービスもあり、熱中症対策にも有効です。

ALSOKの見守りサービス「HOME ALSOK アルボeye」も、こうした機能を備えたサービスのひとつです。ぜひ導入をご検討ください。

まとめ

一人暮らしを続けたいと願う親を心配している方は大勢いらっしゃいます。同居が唯一の正解とは限らないため、さまざまな選択肢を検討されることをおすすめします。また、親の意思を尊重しながら見守りたいという場合は、見守りサービスの活用についてもご検討ください。

ALSOKの「HOME ALSOK みまもりサポート」は、緊急ボタンを押せばすぐにALSOKが駆けつけます。また、24時間いつでも看護師資格を持つスタッフに健康相談ができます。

さらに、「HOME ALSOK アルボeye」を使えば親の自宅を映像で確認でき、温度感知による熱中症対策も可能です。スマートフォンを通して声かけもできるので、親御さんに安心感を与えられます。

親の一人暮らしを見守りサービスで「見守る」というのも、新しい親孝行の形のひとつといえるでしょう。