感震ブレーカーとは?後付け設置の必要性とデメリット、補助金制度を解説

地震大国である日本において、地震による二次災害への対策は重要な課題となっています。特に電気火災や通電火災が多く発生していることから、感震ブレーカーの普及が推進されています。感震ブレーカーは後付けの設置も可能ですが、費用面や使用上の注意点もあるため、正しい知識を持って検討することが重要です。

本記事では、感震ブレーカーの仕組みや必要性、デメリット、自治体の補助金制度などを解説します。

目次

感震ブレーカーとは

感震ブレーカーとは、震度5強以上の地震を検知した際に自動的にブレーカーを落とし、電気を止める装置です。地震による電気火災や通電火災を防ぎ、地震発生時の二次災害防止に役立ちます。感震ブレーカーは、地震の揺れを感知するセンサーを搭載することで、地震発生時に電気を遮断し、火災リスクを大幅に軽減することが可能です。

感震ブレーカーの仕組み

感震ブレーカーは、地震の揺れを検知するセンサーと電気を遮断する機構を組み合わせた装置です。通常のブレーカーは漏電には対応していますが、地震発生時に電流を遮断する効力はありません。

感震ブレーカーの基本的な仕組みは、分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知すると、一定時間後に分電盤の主幹ブレーカーが落ち、電気の供給を遮断します。センサーは震度計と同様の原理で動作し、設定された震度レベルを検知すると作動信号を発生させます。地震発生から作動までは、3分程度の時間が設けられていることが一般的ですが、一部の製品では任意の時間を設定できるものもあります。遮断までに猶予時間があることで、短時間の揺れによる誤作動を防ぎ、避難に必要な時間を確保できます。

地震を探知してから3分以内に停電した場合は、復電直後に自動遮断されます。

電気火災・通電火災とは

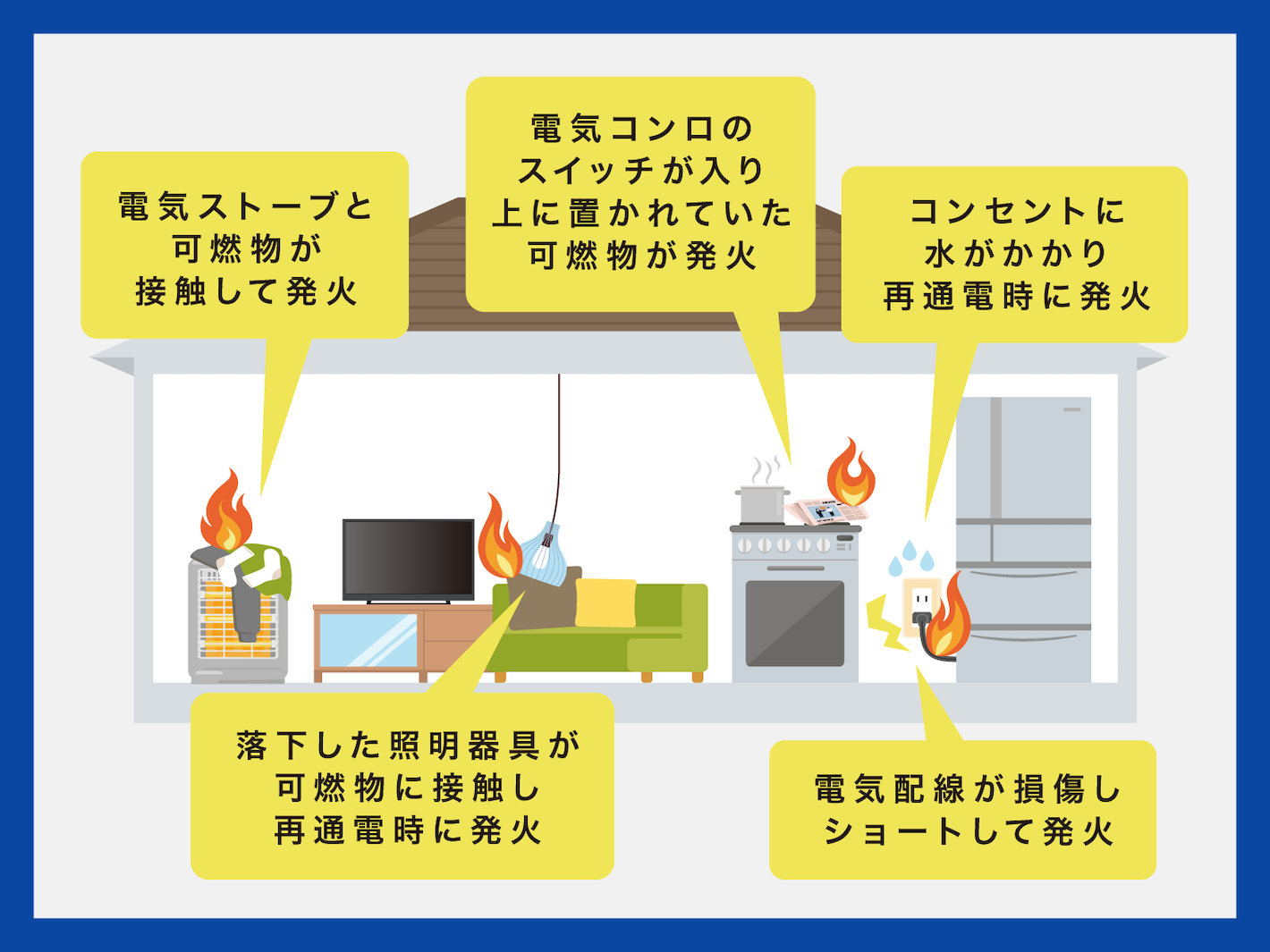

地震による火災の原因のひとつが、電気火災です。電気火災は、地震の揺れによって電気機器が転倒・損傷することで発生します。個人宅で発生する電気火災の具体的な例として以下が挙げられます。

- 地震の揺れで電気ストーブが転倒し、洗濯物やカーテンなど可燃物に接触して発火

- 地震の揺れで電気コンロのスイッチが入り、コンロの上に置かれた可燃物に接触して発火

- 電気配線が損傷し、ショートして発火

電気火災のうち、停電後に電気が復旧した際に発生する火災が通電火災です。主な発生例は以下の通りです。

- 地震発生時にコンセントに水がかかり、再通電の際に発火

- 損傷した電気配線に再通電することで発火

- 浸水や雨漏りで電気機器の基盤が損傷し、通電時にショート・トラッキングが生じて発火

感震ブレーカーの必要性

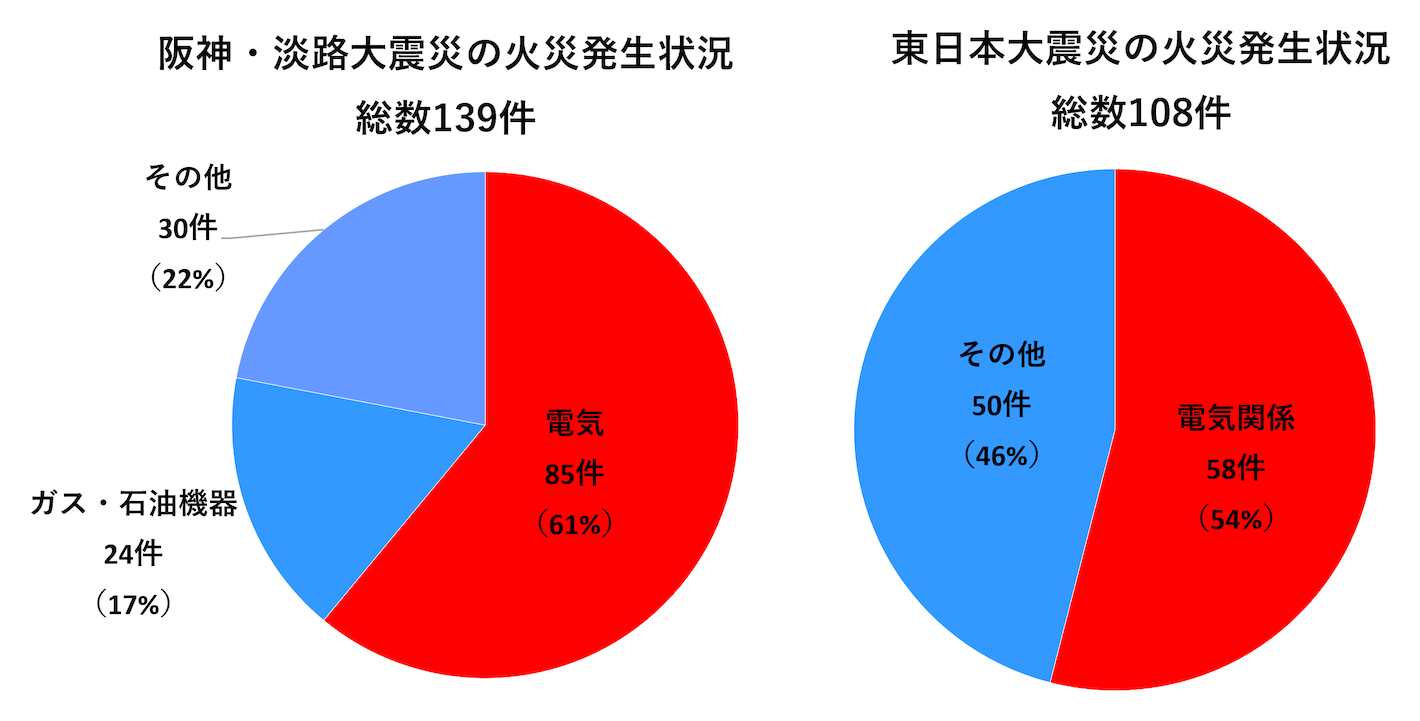

過去に発生した大地震の火災発生状況を見ると、電気火災が多く発生していることがわかります。

出典:総務省消防庁「感震ブレーカーの普及推進に関する背景・目的」

1995年の阪神・淡路大震災では、139件の地震火災のうち電気火災が85件(約61%)、2011年に発生した東日本大震災では、108件の地震火災のうち電気火災が58件(約54%)発生しました。このデータからわかるように、大規模地震で発生した火災の半数以上が電気に起因しています。

さらに最近では、2024年の能登半島地震において輪島市で大規模火災が発生し、甚大な被害をもたらしました。総務省では、電気に起因した火災が発生した可能性が高いという見解を示しており、地震火災対策として感震ブレーカーの普及を加速させています。

経済産業省では、特に火災リスクの高い地域において感震ブレーカーの普及を重点的に推進しています。重点的な普及促進が必要とされているのは、「地震時等の電気火災の発生・延焼等の危険解消に取り組むべき地域」や「防火地域・準防火地域」です。これらの地域では、建物密度が高く火災が発生した場合の延焼リスクが高いため、感震ブレーカーによる初期火災の防止が特に重要視されています。

出典:経済産業省「地震の時、自動で電気を遮断できる感震ブレーカーをつけましょう」

感震ブレーカーの種類と費用

感震ブレーカーには複数の種類があり、それぞれ特徴や費用が異なります。

分電盤タイプ(内蔵型)

分電盤タイプ(内蔵型)は、分電盤本体に感震センサーが内蔵されているタイプです。作動の信頼性が高く、震度設定も正確に行えます。感震してから一定時間経過後に通電が遮断される仕様となっており、避難に必要な時間を確保しつつ確実に電気を遮断できます。

設置には電気工事が必要となるため、有資格者による工事が必須です。費用は5~8万円程です。

分電盤タイプ(感震リレータイプ・外付け型)

分電盤タイプ(感震リレータイプ・外付け型)は、既存の漏電ブレーカーに感震センサーを接続するタイプです。既存の分電盤を改修することなく、感震機能を後付けできる点が特徴です。内蔵型と同様に電気工事が必要ですが、既存設備を活用できるため比較的工事規模を抑えることができます。費用は2万円程と、内蔵型と比較するとコストパフォーマンスに優れています。

コンセントタイプ

コンセントタイプは、特定のコンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知すると、当該回路の電気を遮断するタイプです。住宅全体ではなく、特定の電気機器に対する安全対策として有効です。電気工事が必要なタイプと工事不要のタイプがあり、工事不要タイプは既存のコンセントに差し込むだけで使用できます。費用は約5,000円~2万円と比較的リーズナブルで、局所的な対策として導入しやすい価格設定となっています。

簡易タイプ

簡易タイプは、おもりの落下やバネの作動によってブレーカーを物理的に落とすタイプです。地震の揺れによっておもりが落下し、ブレーカーのレバーを押し下げることで電気を遮断する仕組みです。電子部品を使用しないため、もっとも導入しやすく、電気工事不要で自分で取り付けられます。

費用は3,000円~4,000円程度ともっとも安価で、手軽に地震対策を始めたい方に適していますが、作動すると一斉に電気が遮断されるため、夜間の地震発生に備えて、懐中電灯や足元灯などの避難用の照明が必要です。

感震ブレーカーのデメリットと注意点

感震ブレーカーは、地震火災の防止に効果的ですが、使用にあたってはいくつかのデメリットや注意点があります。

誤作動のリスクがある

感震ブレーカーは地震以外の振動にも反応する場合があります。軽微な揺れでも作動することがある一方で、センサーの経年劣化や設置環境によっては設定震度に達しても作動しないケースもあり得ます。対策として、地震発生後に自宅から避難する際には、感震ブレーカーの作動状況に関わらず、手動でブレーカーを切ることが推奨されています。

停電による影響がある(医療機器・冷蔵庫など)

感震ブレーカーが作動すると住宅全体が停電状態となるため、電気に依存する機器への影響を考慮する必要があります。特に家庭内で、人工呼吸器や在宅酸素療法器具などの医療機器を使用している場合、電気が遮断されると使用できなくなってしまうため注意が必要です。また、冷蔵庫や冷凍庫の食品保存にも影響が出るため、停電に対処できるバッテリー等や食料備蓄、保冷対策などの備えが必須となります。

避難時の照明確保が必要

感震ブレーカーが作動すると照明も使用できなくなるため、夜間に避難が必要となった場合の照明確保が重要な課題となります。特に夜間や早朝の地震では、停電により室内が真っ暗になり、避難経路の確認や安全な移動が困難となる場合があります。足元灯や懐中電灯などの照明器具を準備し、定期的に電池交換を行うなどのメンテナンスが必要です。

再通電する前に点検が必要

地震発生後に避難所から自宅に帰宅したときや、停電してから再通電する際は、感震ブレーカーの作動有無、ガス漏れ、電気火災の危険など、十分な安全確認が必要です。電気製品の近くに可燃物はないか、水はかかっていないかを確認し、不要なコンセントを抜いてから感震ブレーカーをリセットします。異常が確認された場合は、電気工事業者や電力会社に連絡して専門的な点検を受けることが推奨されます。

定期点検・交換の必要性

地震発生時に感震ブレーカーが正常に動作するよう、定期的な動作確認と耐用年数に応じた適切な管理が必要です。年に1~2回程度の動作確認テストを実施し、センサーの感度や動作に異常がないかを確認しましょう。交換時期は製品によって異なりますが、一般的には10年程度とされています。交換時期を過ぎた機器は正常に動作しないおそれがあるため、製品の取扱説明書に記載された耐用年数を確認し、適切なタイミングで交換しましょう。

感震ブレーカー購入時には補助金・助成制度を活用できる

感震ブレーカーの導入費用負担を軽減するため、多くの自治体で設置支援制度が実施されています。補助金や助成金を活用することで、経済的負担を抑えながら地震対策を進められます。ただし、自治体によって感震ブレーカーの種別や補助金額、支援内容が異なるため、事前の確認が必要です。

自治体の補助金、助成制度の例

具体的な支援制度の例として、東京都品川区の感震ブレーカー設置支援制度を紹介します。

【補助対象】

木造住宅に居住している方

賃貸住宅の場合は、所有者及び管理者の同意が必要となる

【補助対象機器】

分電盤(内蔵型・接続型)、アース付コンセント型

【補助額】

分電盤:一般世帯は上限8万円、高齢者・障害者等がいる世帯は上限10万円

コンセント型:上限3万円

参考:品川区「感震ブレーカー設置費用の一部補助について」

補助金や助成を受けるには事前申請が必要で、工事完了後に実績報告書の提出が求められます。予算には限りがあるため、早めの相談・申請が推奨されています。

同様の支援制度は全国の多くの自治体で実施されているため、お住まいの地域の制度については市区町村の防災担当課やホームページで確認してみましょう。

防災力・防犯力をあげるALSOKのサービス

ALSOKでは、地震や災害、火災等もしもの時の備えになる商品・サービスをご提供しています。

ALSOKの災害対策・防災商品

ALSOKでは、非常食や飲料水、簡易トレイ、消火器などの防災用品をご提供しています。感震ブレーカーとあわせて、非常時の防災用品を準備することで、より安心できる防災体制を構築できます。

火災を検知するホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」

大切なご自宅・ご家族を守るには、防災対策だけでなく防犯対策も重要です。ALSOKのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」は、空き巣や強盗など不審者の侵入対策に加え、火災時の緊急通報も可能です。

「HOME ALSOK Connect」は「オンラインセキュリティ」と「セルフセキュリティ」をご用意しており、ご希望にあわせてお選びいただけます。セルフセキュリティは、お手頃価格でホームセキュリティを導入でき、不審者の侵入や火災を検知してアプリで通知します。必要であればALSOKへ駆けつけを依頼することができます。

オンラインセキュリティでは、不審者の侵入、火災などの異常を検知し、自動でALSOKが駆けつけます。

また、ALSOKのホームセキュリティは在宅中も警備をセットできるので、外出中はもちろん、就寝中や一人での在宅時にも安心です。24時間365日の監視体制により、不在時・就寝時の火災発生にも対応します。

ホームセキュリティの導入を検討している方は、ぜひALSOKにご相談ください。

まとめ

地震はいつ発生するかわからない自然災害です。事前の備えによって被害を軽減できるよう、感震ブレーカーの導入を含めた地震対策を早めに検討されることをおすすめします。ご自宅の安全対策は感震ブレーカーの設置に加えて、総合的な防災・防犯対策を検討することが重要です。