レピュテーションリスクとは?発生する原因や事例、対処法を解説

現代のビジネス環境において、企業の社会的評価・信用は経営基盤を支える重要な資産です。同時に、情報が瞬時に拡散される現代では、何らかのきっかけで悪評が広まり、損害につながるおそれもあるため、「レピュテーションリスク」への対策が重要視されています。

本記事では、レピュテーションリスクとは何か、発生原因や具体的な事例、実践的な対処法について詳しく解説します。

目次

レピュテーションリスクとは

レピュテーションリスクとは、企業や組織の評判・信用が損なわれることによって生じるリスクのことです。不祥事や品質問題、情報漏洩、従業員の不適切行為、SNSでの炎上などが原因となり、顧客離れや売上減少、株価下落、優秀な人材の流出、取引先との関係悪化など、直接的な悪影響を招く事態を引き起こします。企業が長年かけて築き上げてきた信頼やブランド価値も、一度の失態によって大きく損なわれるおそれがあるため、現代企業にとって特に注意すべきリスクの一つとされています。

オペレーショナルリスクとの違い

オペレーショナルリスクとは、業務手順の不備、操作ミス、システム障害、災害など、業務プロセスや人、システム、その他の外部要因によって業務に直接的な損失が生じるリスクです。一方で、レピュテーションリスクは、企業の評判や信用が低下することにより、経済的かつ長期的な損失につながるリスクが該当します。このように、損失の原因や影響範囲が両者の大きな相違点といえます。

ブランドとの違い

レピュテーションとブランドは関連性の高い概念ですが、レピュテーションは顧客や取引先、従業員などの関係者が「企業に抱いている評価」であり、ブランドは「企業が伝えたい独自のイメージ」という異なる意味を持ちます。優れたブランド戦略を持っていても、実際の企業行動が伴わなければレピュテーションは損なわれ、結果としてブランド価値も低下します。

レピュテーションリスクが注目される背景

近年、企業経営においてレピュテーションリスクが重要視される背景には、技術の進歩や社会環境の変化が大きく影響しています。

情報の即時拡散

SNSやインターネットの普及により、一度の不祥事や問題発言が瞬時に広範囲に拡散される時代となりました。従来では考えられないスピードと規模で拡散されるため、現在では企業が対応する前に世間で大きな話題となるケースが増えています。拡散された情報は削除や訂正が困難なケースもあり、負の評判が長期的に企業イメージに影響を及ぼすリスクが高まっています。

社会的責任の重視

現代社会では、企業に対して単なる利益追求だけでなく、環境保護、人権尊重、地域貢献など、幅広い社会的責任が求められています。ESG投資やSDGsへの関心の高まりもあり、企業の社会的な取り組みが重要な評価指標の一つになっています。たとえ法的には問題がなくとも、環境破壊や人権問題が発覚した場合、社会からの厳しい批判を受けて評判を大きく損なうリスクがあります。

投資家や消費者目線の厳格化

投資家は、財務情報だけでなく、企業のガバナンスや持続可能性などの非財務情報も投資判断の材料として重視しています。また、消費者も企業の価値観や社会活動に敏感で、透明性の高い情報開示や誠実な姿勢が強く求められる時代です。不透明な経営体制や不誠実な対応は即座に批判の対象となり、企業は投資家と消費者の両面から厳しく評価されるようになっています。

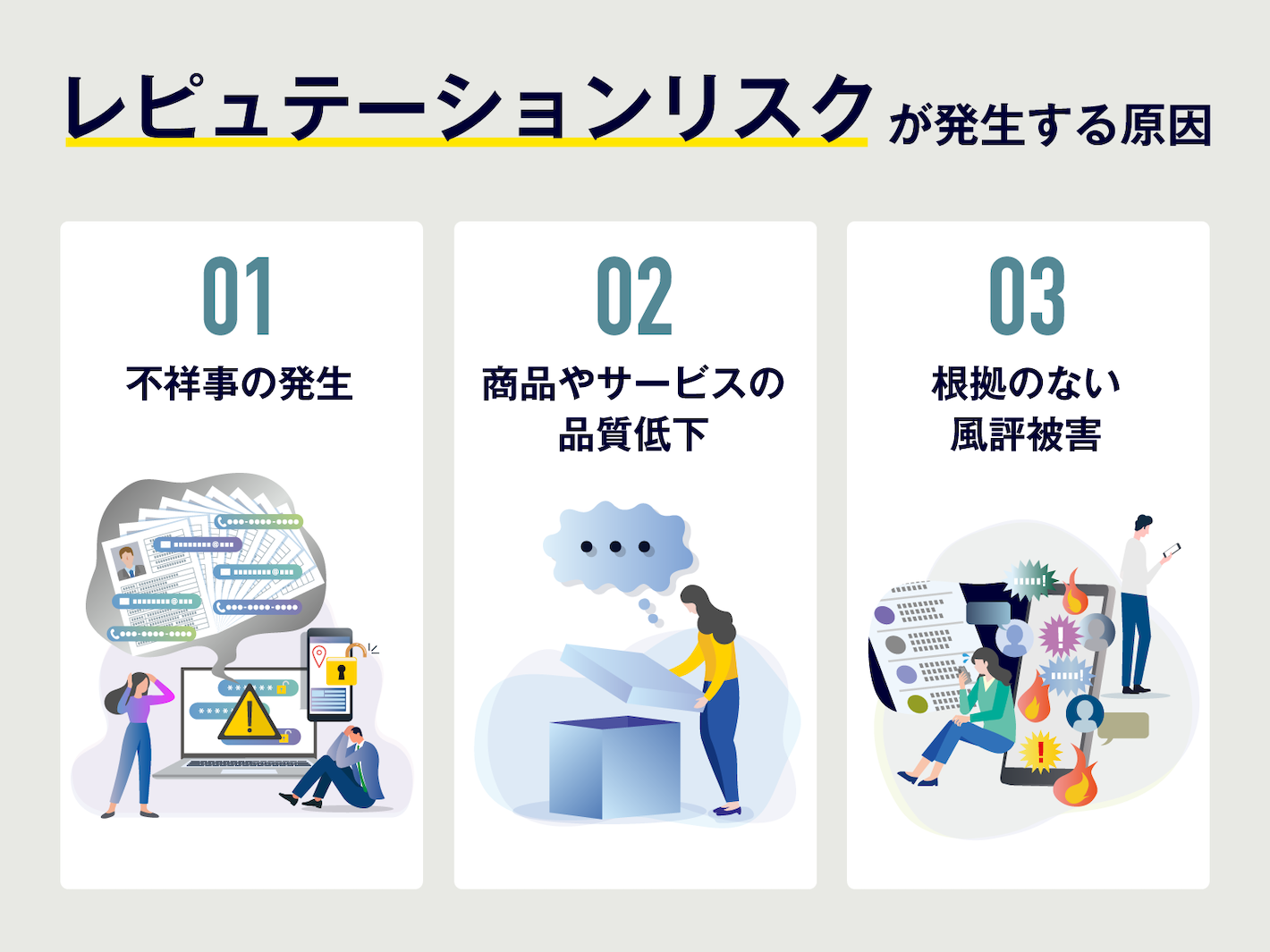

レピュテーションリスクが発生する原因

ここでは、レピュテーションリスクを引き起こす主な原因をご紹介します。

不祥事の発生

企業内部で発生する不祥事は、レピュテーションリスクの代表的な原因です。個人情報流出や粉飾決算、横領、ハラスメントなど、企業倫理に反する行為が明るみに出ると、社会からの信頼は大きく損なわれます。また、不祥事が発覚した際の初動対応や説明責任の果たし方によっても、レピュテーションへの影響度は大きく変わります。

商品やサービスの品質低下

提供する商品やサービスの品質が低下すると、口コミサイトやSNSを通じて評判が拡散されるおそれがあります。異物混入、性能不足、安全性の欠如といった品質に関わる問題は、顧客の信頼を直接的に損ないます。インターネット上の口コミは長期間残り続けるため、一時的な品質低下であっても長期的な評判低下につながるリスクがあります。

根拠のない風評被害

SNSやインターネット上の口コミなどで根拠のない風評が流れることも、レピュテーションリスクの発生原因の一つです。企業側に非がなくても発生する可能性があり、一度拡散された事実無根の噂や誤った情報は、訂正する前に広く認知されてしまうケースも少なくありません。風評被害への対応が遅れると、誤情報が事実として定着してしまうおそれがあります。

レピュテーションリスクにより企業が受けるデメリット

レピュテーションリスクにより、企業はさまざまな面で深刻な影響を受けます。

顧客や取引先からの信頼が低下する

レピュテーションリスクが生じると、顧客や取引先からの信頼低下を招きます。コンプライアンスが重視される現代では、取引先の評判も企業の信頼に影響するため、契約の打ち切りや解約といった事態を引き起こしかねません。結果として、売上減少や事業機会の喪失という形で業績に直接的な影響を及ぼします。

株価や企業価値の低下につながる

投資家は、企業の評判を投資判断の重要な要素として考慮しています。レピュテーションリスクの発生は投資家の信頼を失う要因となり、株価の下落や企業価値の低下に直結するおそれがあります。これらは、M&Aにおける交渉力の低下や、優良な事業パートナーとの提携機会の喪失にもつながります。

採用活動に影響を及ぼす

応募者は企業選びの際、インターネットやSNSで企業に関する情報を収集します。特に若い世代は企業の社会的評価や働きやすさを重視する傾向があるため、評判の悪い企業には優秀な人材が集まりにくく、採用活動が難航するケースも少なくありません。結果として必要な人材を確保できず、競争力の低下や企業成長の停滞といったリスクにつながります。

巨額の賠償責任や顧客離れ

不祥事やコンプライアンス違反が原因で損害賠償請求などの訴訟に発展すると、場合によっては巨額の賠償金や弁護士費用が発生し、企業に多大な経済的負担がかかります。また、訴訟の過程で企業の問題点が公になることでさらに評判が低下し、顧客離れが加速するといった悪循環に陥るリスクがあります。

レピュテーションリスクが顕在化した事例

実際にレピュテーションリスクが顕在化した事例を見ていきましょう。

金融業界の事例

1973年、愛知県の信用金庫に対する取り付け騒ぎが発生しました。この発端は、女子高生による「信用金庫は危ない」という冗談が拡散されたことで顧客が不安を感じ、多額の預金の引き出しが殺到したものです。実際には経営に問題はなかったものの、第三者による根拠のない発言が深刻な事態を引き起こす可能性を示した事例となっています。

旅行業界の事例

大手旅行代理店が2020年~2022年に雇用調整助成金の一部を不正受給していたことが発覚し、SNSで批判が広がりました。企業は謝罪と返還を表明しましたが、新型コロナウイルス感染症拡大により多くの人々が困難に直面する中での不正だったため、社会的な批判は特に厳しいものとなりました。この事例は企業倫理の欠如を示すもので、顧客からの信頼喪失や企業の存続に関わる深刻なレピュテーションリスクとなることを示しています。

飲食業界の事例

飲食チェーン店で、店員が店舗の冷蔵庫に入るなどの不適切な行為を撮影した動画がSNSで拡散され、多くの顧客が利用を控える事態となりました。企業は謝罪と店舗の営業停止、従業員教育の徹底を表明しましたが、飲食業界では衛生管理が顧客の信頼の根幹をなすため、ブランドイメージの回復には時間を要しました。従業員一人ひとりの軽率な行動が企業全体の評判に直結することが浮き彫りとなり、従業員教育の重要性が再認識された事例です。

レピュテーションリスクへの対処法

レピュテーションリスクへの対処は、「予防」「発生時」「顕在化後」での適切な対応が求められます。ここでは、各段階での具体的な対処法について解説します。

予防

予防の段階では、問題が表面化する前に対処できる仕組みづくりが重要です。定期的なリスク評価やSNS・口コミサイトの継続的な監視により、潜在的なリスクを発見することが予防の第一歩です。従業員への研修・勉強会を実施してコンプライアンス意識やSNSリテラシーを高め、内部通報制度を整備することで早期対応が可能となります。危機管理マニュアルやSNSガイドラインを策定し、初動対応の遅れや不適切な投稿によるリスクを軽減できます。

発生時

問題の発覚直後は、初期対応がその後の影響範囲を大きく左右します。まず迅速な情報収集と事実確認を行い、問題の全容を正確に把握することが最優先です。関係者への速やかな報告と統一された対応方針の決定により、24時間以内に第一報を発信し、問題を認識していることを表明することで隠蔽の疑念を回避します。透明性のある情報開示と誠実な謝罪が信頼維持につながり、SNSでの誤情報も丁寧に対応・訂正することで、風評の拡大を防ぎます。

顕在化後

問題が公になった後は、信頼回復に向けた長期的な取り組みが必要です。根本的な原因を徹底的に調査し、調査結果に基づいて再発防止策と改善措置を実行します。定期的な進捗報告を通じて誠実性を示すとともに、ステークホルダーとの継続的な対話を維持して信頼関係を再構築します。また、第三者による検証で改善策の客観性と実効性を担保し、従業員教育の見直しによって組織全体での意識改革を図ることで、徐々に評判を取り戻すことが可能となります。

企業のリスクマネジメントをサポートするALSOKサービス

ALSOKでは、企業のさまざまなリスクマネジメントをサポートする多様なサービスを提供しております。

事業継続・災害対策

BCPソリューションサービス

ALSOKのBCPソリューションサービスでは、BCPの策定から運用・訓練・見直しまでをトータルでサポートいたします。災害、情報漏洩、感染症など企業を取り巻くさまざまなリスクアセスメントから、対策の実施、講習、訓練を通じた定着化までを一貫して支援します。

ALSOKの関連商品

防災備蓄品(管理含む)

ALSOKでは、災害時に備えて水・食料・衛生用品などの防災備蓄品をご提供しております。従業員数や事業所の規模に応じた備蓄プランを提案し、期限管理の負担を軽減します。

ALSOKの関連商品

安否確認サービス

ALSOKの安否確認サービスでは、災害発生時に一斉にメールを配信し、従業員の安否状況を迅速に確認できるシステムをご提供しております。万が一、災害や事故が発生した際の適切な初動対応もサポートします。

ALSOKの関連商品

AED

ALSOKのAEDサービスでは、突然の心停止から命を守るためにAEDの導入をサポートしております。お客様のニーズに合わせたAEDの選定から管理、従業員向けの講習会まで、安心できる体制づくりをお手伝いします。

ALSOKの関連商品

災害図上訓練

災害図上訓練サービスは、お客様先の情報を取り込んだ地図を使い、災害発生時の対応を実践的にシミュレーションする訓練です。実践的な訓練を通じて、想定外の災害発生時における対応力を向上させます。

ALSOKの関連商品

緊急地震速報システム

ALSOKでは、気象庁のデータをもとに、大きな揺れが到達する前にお知らせする緊急地震速報システムをご提供しております。迅速な情報提供により地震発生前の適切な初動対応を支援し、被害の最小化に貢献します。

ALSOKの関連商品

事件・事故対策

機械警備

ALSOKの機械警備システムは、24時間365日監視し、異常発生時にはALSOKが駆けつけて対応します。侵入、火災、設備異常などを早期に検知し、被害拡大を防ぎます。

ALSOKの関連商品

防犯カメラ・監視カメラサービス

ALSOKでは、高画質のカメラで施設内外を24時間監視できる防犯カメラ・監視カメラシステムをご提供しております。遠隔からの映像確認も可能で、万が一問題が発生した際の事実確認や複数拠点の状況を一元管理したい場合にも役立ちます。

ALSOKの関連商品

まとめ

レピュテーションリスクは、企業にとって極めて重要な経営リスクの一つです。企業の評判を守り、持続的な成長を実現するためには、日頃からリスク管理体制を整備し、問題発生時に迅速かつ適切に対応できる準備が欠かせません。包括的なリスク管理体制の構築に取り組むことで、レピュテーションリスクの予防にも大きく貢献します。企業のリスクマネジメント体制を強化するためには、必要に応じて外部サービスの活用もご検討ください。