放火犯の特徴と放火防止対策

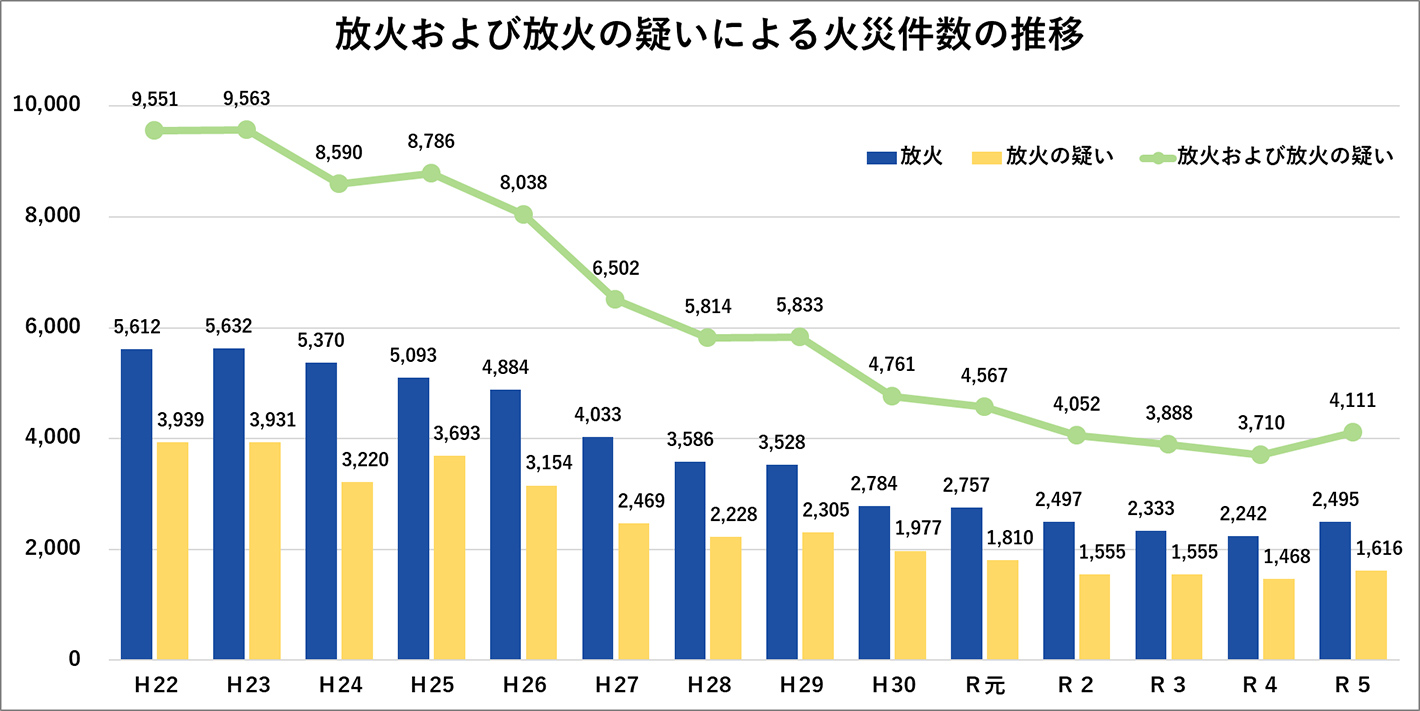

令和5年に発生した火災のうちで、放火とされたものは2,495件、放火の疑いとされたものは1,616件でした。このデータによれば、「放火」または「放火の疑い」とされた火災は、1日あたり約11件発生していることになります。

本コラムでは、放火犯が火災を起こす動機や被害状況、放火の被害に遭わないためにご家庭で気を付けるポイントについて説明いたします。

目次

放火の動機と被害状況

放火犯は、どのような動機で火災を起こすのでしょうか。

ここでは放火犯の主な動機、放火による被害状況について解説いたします。

放火犯はなぜ放火するのか

放火とは故意に建物などに火をつけて損害を与える行為を指し、放火を行うと現住建造物放火罪又は非現住建造物放火罪という罪に問われます。

人が現に住居に使用しているか又は現に人のいる建造物等への放火は現住建造物等放火罪となり、死刑、無期懲役又は5年以上の有期懲役と規定されています。

このように重大な犯罪行為であるにもかかわらず、なぜ犯人は放火するのでしょうか。

1. 怨恨・復讐のため

放火の対象に強い恨みを持つ犯人の場合、重罪に問われることを承知で放火に至ってしまうケースがあります。この種の放火火災は大規模化し被害も甚大になることがあります。

2. 承認欲求

報道されるような犯罪事件が起こると、マスコミやインターネットで「その背景として犯人の承認欲求があるのではないか」という意見が出されることがあります。放火という犯罪も、「自分に注目して」「自分を見て」「自分を認めて」という承認欲求から引き起こされることがあります。

3. 放火癖がある

故意に火事を起こしたい衝動にかられ、火事を起こすことで満足や安心といった感情を得るという心理的な傾向のことを「放火癖」と言います。放火癖がある人物による放火は、他の動機による放火と比較して、繰り返して行われる可能性が高くなります。

4. 利害による動機

「学校や会社が火事になれば行かなくて済む」「家にいることが辛い」など、自らの何らかの希望をかなえようとして(自分の利害のために)、放火に至るケース(放火癖によるものを除く)です。「いじめが辛く学校がなくなってほしい」という動機による放火事件も発生しています。

5. 保険金目的

保険金の詐取を目的に放火するケースです。

放火による被害状況

総務省・消防庁のデータによる「令和6年版 消防白書」の「放火」および「放火の疑い」とされている火災は減少傾向にありましたが、直近の令和5年で再び件数が増加しました。令和5年に発生した火災のうち、「放火」および「放火の疑い」とされた火災は合計4,111件にのぼり、1日あたり約11件発生していることになります。ひとたび放火の被害に遭ってしまうと損害は甚大なものになり得ます。放火の被害に遭わないためにしっかり対策をしておきましょう。

放火犯の特徴と行動パターン

放火犯の特徴

放火犯は、次のような心理的傾向を持つことが多いと言われています。

- 恨みや復讐心を抱いている

- 反抗心がある

- 火を見るのが好き

- 消火設備や消火活動を見ることに興奮を覚えている

- 放火前に緊張感や感情的興奮がある など

放火犯の行動パターン

放火は、家を空ける人が増える13時から17時までに多く発生しています。また20時から2時の時間帯も多く発生しており、深夜は人目につきにくい時間帯であるため放火が行われやすいと考えられます。放火による被害は昼夜関係なく発生していることに注意が必要です。

また、放火による火災の出火場所は、出外構部分や物置、ゴミ置き場など人気のない場所が中心となっています。

放火犯は建物の外周部に置かれた燃えやすいもの、車庫にある車やバイクのカバー、収集日前夜に出したゴミ類などに放火を行う傾向があります。

◎まとめ

放火が行われる時間:13時から17時と20時から2時の時間帯が多い。

放火する場所:建物の外構部分や物置、ゴミ置き場など人通りが少ない場所が中心。

古新聞、古雑誌、ゴミ、車やバイクのカバーなどが火をつけられやすい。

放火犯の被害を受けやすい物件の傾向

次に、放火の被害に遭う可能性のある物件の特徴について解説いたします。

ゴミや燃えやすいものが放置されている

庭にゴミや不用品が置きっぱなし、軒下に段ボールが積み重ねられている、廃タイヤが放置されているなど、火をつけやすいものが家の周囲に沢山ある状況です。

敷地内に容易に着火できるものが多ければ放火被害に遭うリスクが高くなります。

人目につきにくい場所への侵入が容易である

敷地外から侵入しやすく、人目につきにくい箇所があると、放火の被害に遭いやすくなります。放火犯は、人目につきにくいところを選んで放火を行う傾向があります。敷地内に死角を作るような大きな物品を置かないようにしましょう。

一見して燃えやすそうな造りの住宅である

一見して木造住宅と分かる造りであったり、築年数が古く外観で脆そうに感じられたりする「燃えやすそうな住宅」は、放火被害に遭うリスクが高くなります。

空き家

総務省統計局の調査によると、2023年には全国に空き家は900万戸程度あるといわれています。空き家は放火犯に狙われやすい傾向にあります。

<空き家が放火犯に狙われやすい理由>

- 簡単に侵入することができる

- 人目がないから犯行がバレにくいと感じる

- 火を投げ入れても気付かれにくい

- 枯れ葉やゴミなど、燃えやすいものが多くある

多くの空き家は長年放置されており、十分な管理がされていない傾向にあります。

空き家の所有者には管理義務が発生するので、相続などで空き家を所有することになった場合などは注意が必要です。

出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査:住宅及び世帯に関する基本集計」

放火防止対策

放火されにくい環境作り

まずはご自宅の現状を見直し、「放火の被害に遭う可能性のある要素」を取り除いて環境整備を行いましょう。

以下のような対策を講じることで、放火被害のリスクを低減させられます。

- 燃えやすい物品を建物外部や敷地内に置かない

- 敷地内への出入口(門など)は施錠する

- 防犯カメラやセンサーライトを設置する

放火を未然に防ぐ防犯システム機器の設置

防犯システム機器が設置された建物は、放火を行おうとする者からターゲットとして選ばれにくくなるため、放火対策として有効です。

次のような防犯システム機器を取り入れ、放火のリスクを低減しましょう。

- 不審者侵入を感知して辺りを照らすセンサーライトの設置

- 防犯カメラの設置

火災による逃げ遅れ防止策

万一、火災が発生したとしても人命を守るために、逃げ遅れを防止するための対策などを行っておきましょう。

火災による逃げ遅れ防止対策の具体例は、次のとおりです。

- 住宅用火災警報器を設置し、定期的に点検する。

- さまざまな出火場所を考慮して、避難経路を複数設定しておく。

- 避難経路にあたる通路には障害物となるものを置かない。

- 防火扉(防火戸)がある場合、開閉の障害となるものを置かない。

- 食器棚や本棚などが倒れて避難経路を遮断しないよう、転倒防止対策をする。

住宅用火災警報器は、消防法に基づいて2006年(平成18年)から全国の住宅に設置が義務付けられています。逃げ遅れの防止のため寝室にあたる居室と階段部分(1階は除く)に設置の必要があると定められています。

住宅用火災警報器は、設置して10年が本体交換の目安です。住宅用火災警報器は古くなると内蔵電子部品の寿命のために火災を感知しなくなるおそれがあるため、設置から10年経過したら速やかに本体を交換しましょう。

空き家の防火対策

すでに説明したとおり、管理がされていない空き家は放火のターゲットにされやすくなります。空き家の放火リスクを低減させる対策の具体例は、次のとおりです。

- ゴミや枯れ葉などを片付ける。

- 戸締まり・施錠を徹底する。

- ホームセキュリティを導入する。

外観から「建物の管理が行き届いており、家が常に見守られている」ということが分かるようにしておくことで、放火リスクを低減させることができます。犯罪心理的に「誰か見ている人がいる、誰かが駆けつけてくる」と思わせることは犯罪の大きな抑止力となります。

空き家においては適切な管理を継続して行う必要がありますが、空き家と自宅が遠い場合、ご自身で定期的にメンテナンスを行うことは難しい場合も考えられます。

そのような場合にも対応できるように、ALSOKでは空き家管理サービスをご用意しています。空き家管理サービス「HOME ALSOK るすたくサービス」では空き家の防犯と管理を行うサービスです。長期不在の住宅に対し、見回りや郵便物の回収、整頓を行います。もしものときにはガードマンの駆けつけ対応も可能です(別途有償)。空き家の管理が難しいと感じている方は、ぜひ導入をご検討ください。

まとめ

放火による被害を防ぎ、また、万一の際の被害を最小限にするために、次の3つの対策を実施するようにしましょう。

1つ目は「放火されにくい環境づくり」です。燃えやすい物品を建物外部や敷地内に置かないなど放火されにくい住環境を整えることが大切です。2つ目はセンサーライトや防犯カメラなどの防犯システム機器の設置です。放火をしようとする者は、防犯システム機器を嫌うことが多く、放火を未然に防止する一定の効果を期待することができます。3つ目は「住宅用火災警報器の設置・点検」です。万一、火災が発生した場合にも、ご自身やご家族の命が守ることができるように、住宅用火災警報器機を適正に設置・点検することが重要です。

わが家の安全・安心のためにホームセキュリティの導入を

ご家族や家財の安全・安心のために、ホームセキュリティを導入することをおすすめいたします。ALSOKのホームセキュリティは、「セルフセキュリティ」「オンラインセキュリティ」の2つから選択できます。セルフセキュリティでは、お手頃価格〔月額 990円(税込)から〕でホームセキュリティを実現でき、もしもの時にはガードマンの依頼駆けつけが利用可能です。オンラインセキュリティでは、異常発生時には自動でガードマンが駆けつけます。

ALSOKのホームセキュリティは、ニーズ合わせてさまざまなプランをお選びいただけます。専門のアドバイザーがあなたにぴったりのプランをご提案いたします。

ぜひ、お気軽にご相談ください。