避難所生活で困ることや問題点は?具体的な内容と対策について紹介

地震や台風・大雨などの自然災害はいつどこで起こるかわからないため、災害への備えや対策を常に行うことが大切です。

近年は風水害の甚大化が指摘されており、被災地に関するニュースを見かけることが増えたと感じる方は多いのではないでしょうか。大災害発生後に自宅が住めない状態になってしまい、避難所生活を余儀なくされるという被災者は少なくありません。

しかし、避難所生活は普段の暮らしとは大きく異なるため、困ることも多いでしょう。

そこで今回は、避難所として利用される場所や、避難所生活で困ること・問題点、対策などを災害時の事例も交えながら解説します。

目次

避難所生活とは

まず、「避難」が必要になる可能性のある災害について確認しておきましょう。

第一に挙げられるのが、大地震です。地震の揺れそのものにより自宅が損壊したという場合だけでなく、地震をきっかけに発生した火災や、津波から命を守るために避難する場合もあります。

次に考えられるのは、集中豪雨や台風などの風水害です。大雨による浸水や土砂崩れ、川の氾濫による越水や堤防の決壊、突風による家屋の損壊などで、家に留まることが危険、あるいはそのまま住み続けることができない危険性が生じた場合に、避難する必要が出てきます。

避難所となる場所

避難の方法にはいくつかあり、身の安全が確保され自宅の被害が少ない、また二次災害のリスクが少ない時には「在宅避難」といって、そのまま自宅にとどまることをいいます。また、自家用車で避難生活を続ける「車中避難」もあります。

そして、多くの方が想像される「避難所」といえば、小学校の体育館などの公共施設ではないでしょうか。どのような施設があるのか、具体的に解説します。

「避難所」とは、自治体が指定した「指定避難所」のことです。被災者の受け入れが速やかにでき、かつ滞在に適した規模である、災害の影響を受けにくい場所である、物資の配布がしやすいなどの基準にマッチした公共施設などが当てはまります。また、災害救助法によると、避難所が開設される時期は災害発生の日から7日以内が一般基準とされています。

例としては、小中学校や高校、地域の公民館やコミュニティーセンター、高齢者施設や障害者施設などが挙げられます。自治体によっては、民間施設も含めて指定避難所としているところもあります。

避難所生活の現状

災害によって避難所生活を余儀なくされる場合、学校や施設などで生活することになります。避難所には多くの被災者が集まるため、見ず知らずの方々と同じ場所で集団生活をします。しかし、避難所は一時的な安全を確保できる場所として利用されるものであり、長期滞在を想定した設備・備品等は整っていません。もし大規模な災害によって長期間の滞在となった場合、被災者は大きな不安とストレスを抱えながら、生活空間やトイレの問題などさまざまなことを我慢する生活を強いられることになります。

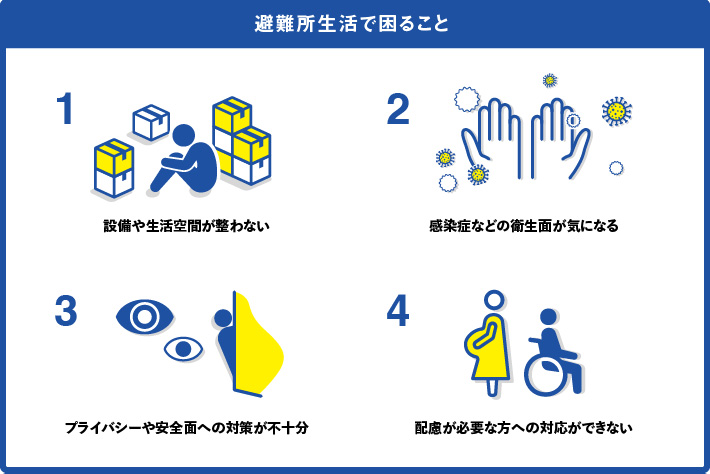

避難所生活で困ることや問題点

避難所には、老若男女を問わず、さまざまな事情を抱えた人々が訪れます。慣れない避難と集団生活は、多くの方にとって大きなストレスとなる場合があります。

一般的に避難所で過ごすのは数日程度ですが、近年の豪雨災害や大地震では、1週間以上あるいは数カ月という長期間にわたって、避難所生活を強いられる方も少なくありません。避難生活が長引けば、その分さまざまな問題点も出てきます。

避難所生活における困りごとやリスクは、以下のようなことが挙げられます。実際に避難所での生活を経験した方の意見も併せてご紹介します。

設備・生活空間

避難所は、体育館やホールなどの広いスペースを大人数で使用します。そのため、多くの方が生活空間の狭さを感じます。災害時には避難所が暑すぎる、寒すぎるといった声も聞かれ、一つの空間を大人数で共有することの難しさが浮き彫りになりました。

また、夜間の照明が明るくて眠れない、反対に本を読みたくても暗くて読めなかった、トイレに行く人の足音で目が覚めたという声もあり、設備や空間に関する問題はさまざまです。

【平成16年(2004年)新潟県中越地震発生時の避難所事例:被災者への調査(有効回答87名)】

生活空間の広さに不満・不安を感じた人は66%(57名)に上りました。また、ほぼ半数(41~42名)がプライバシーの確保、避難所の温度に関して不満や不安があったと回答しました。地震発生が10月であったことから、避難所が寒かったという声が多かったようです。

音にストレスを感じたという方は46%(40名)で、子どもの騒ぐ声や泣き声、他の避難者の話し声が気になるという意見がありました。数名程度ですが、いびきや足音を指摘する声も上がりました。

においに関しては23%(20名)、明るさについては17%(15名)が不満やストレスを抱いていました。具体的には、トイレの臭いが気になった、消灯後も真っ暗ではなく寝つきにくかったという回答が見られました。

感染症などの衛生面

避難所では、手指や体を清潔に保つための衛生管理が課題です。被災直後は、シャワーを浴びることもできないまま生活することもあります。また、被災状況によっては、水が自由に使えず、手洗いや歯磨きなどが十分に行えないこともあるでしょう。多くの方が同じ場所で過ごすため、感染症が発生すれば一気に拡がるおそれがあります。

【平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震発生時の避難所事例】

福島県内の避難所でノロウイルスの集団感染が判明し、感染した人は200人以上に上りました。考えられる原因は複数あり、手指衛生が遵守されていなかった、トイレ掃除や換気が不十分だった、といったことが挙げられます。

【平成 28 年(2016 年)熊本地震発生時の避難所事例】

避難所の小学校で黄色ブドウ球菌による集団食中毒が発生し、有症状者は34人でした。

【令和6年能登半島地震発生時の避難所事例:石川県】

石川県内の避難所の中には新型コロナやインフルエンザ、ノロウイルスなどの感染症がまん延したところもありました。原因は、生活用水がひっ迫したことで衛生環境が悪化し、トイレや手洗いが十分に行えないことです。感染症の他にも、脱水症状などの健康リスクや心身へ影響してしまいます。

プライバシーや安全面

避難所は一人ひとりのスペースが限られているため、完全なプライベート空間を確保することは厳しいといえます。プライバシーに配慮した着替え場所や、洗濯物の干し場所がなかったり、貴重品の管理に困ったりと、安全面にかかわる問題点もいくつか挙げられます。みんなが大変な状況の中で「更衣室を用意してほしい」とはいえなかったと語る被災者もいました。

また、避難所での性暴力・性被害が発生していたこともわかっています。女性だけでなく、子どもがターゲットになった事例もあります。2024年に発生した石川県の令和6年能登半島地震ではプライバシーの安全面の欠点をなくすための対策も行われています。

【令和6年能登半島地震発生時の避難所事例:石川県】

これまで災害発生時は、学校の体育館などに多くの近隣住民が密集し、仕切りのない状態にマットレスを敷いていました。石川県ではこうしたプライバシーや安全面の欠点をなくすため、2次避難所としてホテルや旅館等の提供や、県外のホテル・旅館等への避難支援といった住環境の整った場所での生活が確保されるケースが増えています。

【平成30年7月豪雨発生時の避難所事例:岡山県】

岡山県のある避難所には開設直後に最大約2,000人が避難しましたが、雑魚寝(ざこね)するような状況でプライベートな空間を確保できず、開設から1週間後に布のカーテンを組み合わせた簡単な間仕切りが導入されました。間仕切りによってある程度のプライベート空間は確保できましたが、当時は猛暑日が続いていたため、エアコンの効きをよくするために仕切りを上げている人も多く見られました。

【平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震発生時の避難所事例:宮城県】

女性用物干し場を設置できた市町村は35市町村中4市町村にとどまりました。盗難対策ができる安全な干し場所を確保するのが難しかったという声もあったようです。

また、女性や子供への暴力を防ぐ取り組みを行ったと回答したのは、35市町村中6市で、具体的な取り組みとして、夜間の安全確保のための当番制や夜間のトイレ利用への注意喚起、警察への夜間巡回の強化依頼・夜間警備の委託などを行っていたようです。その他、自主的に自警団等がパトロールを行った地域等もありました。

要配慮者への支援

避難所では、赤ちゃんから高齢者までさまざまな年代の方が過ごしています。中には、国籍が違う方、持病や障害のある方、介助やサポートが必要な方もいます。食物アレルギーを持っていて、配られたパンやお弁当を口にできない方もいるでしょう。しかしながら、このような方々が必要とする物資はスムーズに届きにくい傾向にあり、十分な配慮がなされていないこともあります。

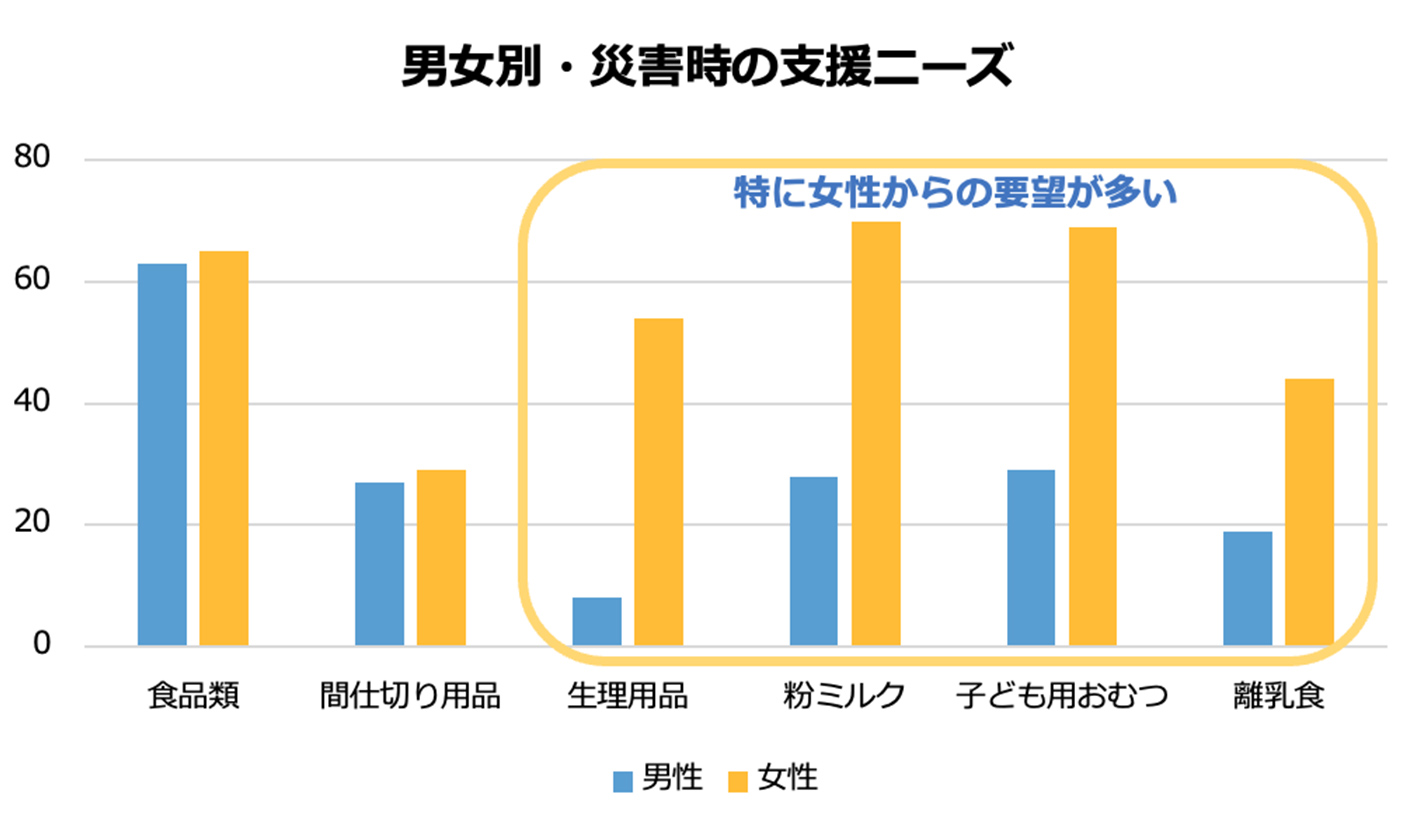

また、避難所での支援が男女で異なる点についても近年公的機関で問題提起されています。

下図は、内閣府「男女共同参画の視点による震災対応状況調査」を参考に作成されたグラフ(https://www.chp.or.jp/common/pdf/hinan1.pdf)です。東日本大震災で被災した岩手県・宮城県・福島県の地方公共団体を対象に、平成23年11月に調査が行われました。

食事などの支援に関しては男女ともに要望が多く、また女性からは、生理用品や乳幼児のおむつ・粉ミルク・離乳食などの育児用品を求める声が非常に多くなっており、男性と女性で異なる支援ニーズとして挙げられています。

内閣府:男女共同参画の視点による震災対応状況調査

また、ペット同伴での避難ができず、やむなく家や車で生活したという被災者もいました。現状、このように個々のニーズに沿ったきめ細やかな対応を行うことは難しいといえます。

【平成28年(2016 年)熊本地震発生時の避難所事例】

指定避難所を1箇所以上開設し、中長期的に運営した24市町村を対象として調査を実施。避難所開設後1カ月以内に、女性用物資を女性が配布した、女性のニーズを把握したと回答したのは8市町村(3分の1)にとどまりました。

【平成28年(2016 年)熊本地震発生時:避難所支援を行った自治体からの声】

“4月22日から、乳児用の福祉避難所を開設した。乳児を持つ母親は、避難所に入ると他に迷惑をかけると考え、避難所に入らなかったことを受けたもので、運営は各施設で対応した“

“女性更衣室を設置しているだけで、女性に対する配慮が出来ているとし、それ以外の対応をしようとしない避難所も多い(特に男性が運営責任を持っているところ)”

【平成30年7月豪雨発生時:岡山県で被災した方の声】

“避難指示などを出す時間が遅く、子どもも問題行動のある障がい児のため、逃げ遅れてしまいました。避難所など多くの人の集まる場所には、迷惑をかけないかという心配などから行きづらさはあります。パニックを起こすとその場にはいられません”

“私はペットを飼っており、災害時救助され、たまたまアリーナに避難できたが、他の避難所ではペット同伴避難ができず、外や車で過ごした方がいた。”

避難所で少しでも困らないための対策

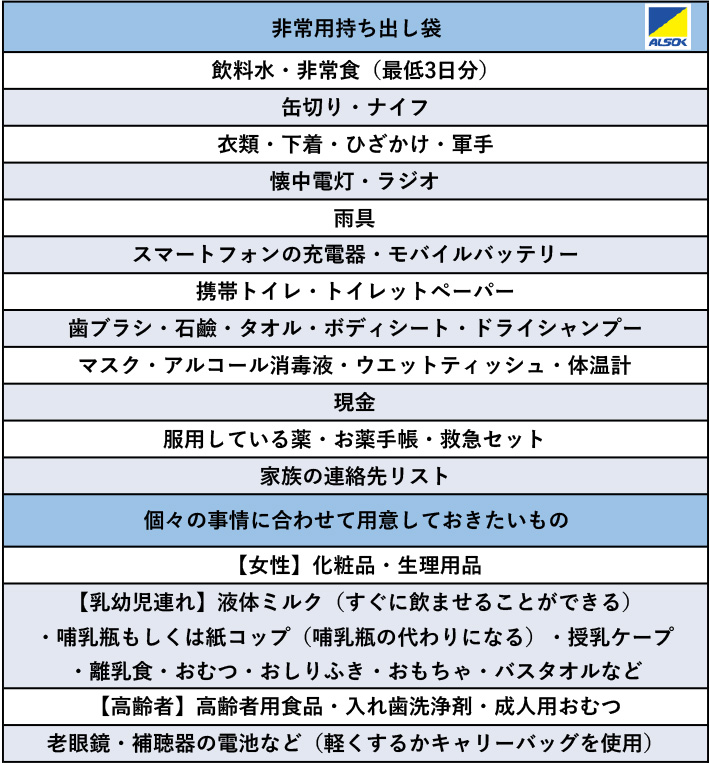

避難所での不安や困りごとを減らすために、国や各自治体、行政が避難所の運営をしていくうえで対策を講じています。避難所を利用する可能性のある私たち自身も、万が一のためにあらかじめ備えておくことができます。

まずは、それぞれが必要な物資を確認し、いざという時に避難所へ持ち込めるよう準備をしておきましょう。どのようなグッズを用意しておくとよいのか、アイテムの例をご紹介します。

これらのグッズは、災害が発生した時にすぐ持ち出せるところに置いておきましょう。家の中であれば、玄関やリビング、寝室など、よく過ごしている場所が最適です。

また、避難所に避難する場合は長期間になる可能性があります。家を空けておく間に貴重品を盗まれる恐れがあるため、災害時は貴重品を肌身離さず持ち歩きましょう。

災害支援・ボランティアを行う際の心得

災害からの復興で主体となるのはあくまでも被災者であり、ボランティアは復興に向けた被災者のサポートを行う存在であることを忘れてはいけません。災害支援・ボランティア活動を円滑に進めるためには、「被災者中心」「地元主体」「協働」の三原則を忘れず、参加する際の心構えを全員の共通認識として持っておくことが必要です。

災害支援・ボランティア活動に参加する際の心構えには「自己完結」「自己責任」「被災地・被災者への配慮」「多様性の尊重」の4つが挙げられます。自分自身の食料や装備、宿、交通手段、保険等、必要な備えは自己完結することを原則とし、あらゆるリスクに関しては自己責任であることを心得ておきましょう。被災地では、被災者一人ひとりの状況と向き合い、不安を抱えている方に寄り添うことが大切です。

災害ボランティアについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

避難所生活に役立つ防災グッズを準備しよう

ALSOKでは、地震や自然災害・火災など、もしものために備えるさまざまな防災グッズを取り揃えております。災害時に必要なものが一つになったキットや、家族の人数分揃えておきたい非常食・防災用ヘルメットなどの商品もご用意しています。

また、ALSOKでは不審な侵入や火災を検知していち早く緊急通報が行える家庭用のセキュリティサービス「HOME ALSOK Connect」をご提供しています。

HOME ALSOK Connectは火災感知機能を標準で備えており、災害時の熱や煙の発生を感知すると自動通報でいち早くガードマンが駆けつけ対処します。さらにスマートフォンを持っているだけで自動で警備を解除することもでき、外出時はワンタッチで警備を開始することができます。

まとめ

非常時とはいえ、避難所生活は大きなストレスとなるでしょう。避難時、自分や家族にはどのような物資があるとよいのか、定期的にチェックし、個々に必要な持ち物を揃えておくのがおすすめです。もしものために、今できる備えをしておきましょう。

避難所生活事例における各種出典

【平成16年(2004年)新潟県中越地震発生時の避難所事例:被災者への調査(有効回答87名)】避難所における生活環境の問題とストレスの関係について

【平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震発生時の避難所事例】国立感染症研究所 感染症情報センター2011年別冊資料

【平成 28 年(2016 年)熊本地震発生時の避難所事例】一般財団法人消防防災科学センター資料

【令和6年能登半島地震発生時の避難所事例:石川県】日本教育新聞 能登半島地震から見えた避難所の課題

【令和6年能登半島地震発生時の避難所事例:石川県】能登半島地震で注目の「2次避難所」、東京直下型など大都市地震では大幅に不足…高齢者や障害者などの生活守れるか

【平成30年7月豪雨発生時の避難所事例:岡山県】産経新聞 避難生活、女性はストレスだらけ 安心できる避難所は

【平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震発生時の避難所事例:宮城県】東日本大震災での被災者支援等における男女共同参画の状況調査報告書

【平成 28 年(2016 年)熊本地震発生時の避難所事例】男女共同参画の視点による平成28年熊本地震対応状況調査

【平成 28 年(2016 年)熊本地震発生時:避難所支援を行った自治体からの声】一般財団法人消防防災科学センター資料

【平成30年7月豪雨発生時:岡山県で被災した方の声】平成 30 年 7 月豪雨災害での対応行動に関するアンケート調査報告書