シニア向け分譲マンションとは?メリット・デメリットや費用目安を解説

老後の住まいを検討する際、シニア向け分譲マンションはどうかと考えている方もいるでしょう。住まいの老朽化や子どもの独立をきっかけに住み替えを考えている方、また急病時の対応に不安を感じている方にとって、シニア向け分譲マンションは有力な選択肢の一つです。

本記事では、シニア向け分譲マンションとはどのような住まいなのか、特徴やメリット・デメリット、費用目安、検討時のポイントなどを解説します。

目次

シニア向け分譲マンションとは?

シニア向け分譲マンションとは、高齢者が安心して暮らせるよう設計された分譲マンションです。一般的な分譲マンションと同様に居住者が所有権を持ち、高齢者特有のニーズに配慮したバリアフリー設計や生活支援サービスが充実している点が特徴です。

入居対象者は60歳以上(一部では50歳以上)の自立した高齢者で、日常生活を自分で行える方を想定しています。介護が必要な方向けの老人ホームとは異なり、元気なシニア世代が快適に暮らすための住宅形態といえます。

一般の分譲マンションとの違い

シニア向け分譲マンションと一般の分譲マンションのもっとも大きな違いは、高齢者向け設備とサービスの充実度です。

シニア向け分譲マンションはバリアフリー設計になっており、段差の解消や手すりの設置、滑りにくい床材などが導入されています。

スタッフが常駐しているため緊急時の対応が可能なほか、食事提供サービスや見守りサービスなどがある場合もあります。また、共用部分には図書室やトレーニングルーム、温浴施設などの娯楽設備が充実していることも特徴です。

ただし、バリアフリー設計や充実したサービス・設備のため、一般の分譲マンションと比較して購入価格や月額の管理費用は高くなる傾向があります。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)との違い

サービス付き高齢者向け住宅は「賃貸住宅」として運営される点が、シニア向け分譲マンションと大きく異なります。

また、サービス付き高齢者向け住宅の方が初期費用を抑えることができます。初期費用は多くが敷金のみで、月額費用も比較的安価に設定されています。

サービス付き高齢者向け住宅では安否確認と生活相談サービスが法的に義務付けられており、高齢者が暮らす上での最低限のサービスが提供されます。一方、シニア向け分譲マンションでは生活支援サービスや娯楽施設が提供されますが、内容は施設によって異なります。

シニア向け分譲マンションのメリット・デメリット

シニア向け分譲マンションには、メリット・デメリットがあります。双方を知った上で、比較検討すると良いでしょう。

シニア向け分譲マンションのメリット

- 所有権があるため資産運用が可能

- 生活支援や施設が充実している

- 安全性が高い

所有権があるため資産運用が可能

シニア向け分譲マンションは、所有権を取得できます。購入者が完全な所有権を持つため、資産運用が可能になります。

住居として利用しながら、将来的には売却による資金化も選択できます。また、子どもや孫への相続財産として残すことも可能です。住み替えが必要になった場合は、賃貸物件として第三者に貸し出し、賃料収入を得ることもできます。

さらに、所有権があるため、ライフスタイルに合わせた室内のリフォームや改装も可能です。バリアフリー化をさらに進めたり、趣味のスペースを作ったりと、自分好みの住環境を作り上げることができます。

生活支援や施設が充実している

多くのシニア向け分譲マンションでは、栄養バランスを考慮した食事提供サービスが利用できます。毎日の食事準備の負担を軽減でき、栄養面での心配も解消されます。また、フロントサービスでは来訪者の受付や宅配物の預かり、各種手続きの代行などを依頼できます。

娯楽施設も充実しており、図書室やカラオケルーム、トレーニングジム、温浴施設、多目的ホールなどが設置されている場合があります。居住者同士の交流の場としても機能し、孤立感を防ぐ効果も期待できます。

ただし、提供されるサービスの内容や範囲は施設によって大きく異なるため、事前の確認が重要です。介護サービスは基本的に含まれていない点にも注意が必要です。

安全性が高い

シニア向け分譲マンションは、高齢者の安全面に配慮した設計とサービス体制が整っています。

建物全体がバリアフリー設計で、転倒やケガのリスクを軽減できます。また、多くの施設では24時間体制でスタッフが常駐しており、緊急時の迅速な対応が可能です。各居室に緊急通報システムが設置されている場合は、急病や事故の際にはすぐにスタッフが駆けつけます。

セキュリティ面でも、オートロックシステムや防犯カメラの設置、警備員の巡回など、一般のマンション以上の安全対策が講じられている場合が多く、安心して生活を送れます。

シニア向け分譲マンションのデメリット

- 初期費用が高い

- 介護サービスは提供されない

- 介護状況によっては転居が必要

初期費用が高い

シニア向け分譲マンションのデメリットのひとつは、初期費用の高さです。立地や設備の充実度によっては、数千万円から1億円以上の費用が必要な物件もあります。そのため、購入には一定の資産や安定した支払い能力が求められます。

住宅ローンを利用する場合も、高齢者という年齢的な制約により、借入期間や借入金額に制限が生じる可能性があり、住宅ローンの利用自体が困難な場合もあります。

購入を検討する際は、現在の資産状況と将来の収支予測を慎重に検討し、無理のない資金計画を立てることが重要です。

介護サービスは提供されない

シニア向け分譲マンションは、基本的に自立した高齢者を対象としており、老人ホームのような介護サービスは提供されていません。

日常生活の支援サービスは充実していますが、入浴や排泄の介助などの身体介護は含まれていません。介護が必要になった場合は、訪問介護やデイサービスなどの外部介護サービスを別途契約する必要があります。

ただし、一部の施設では併設のデイサービスセンターや訪問介護事業所と連携しており、必要に応じて介護サービスを利用できる場合もあります。また、介護保険サービスの利用についてのサポートや相談に応じてくれる施設もあります。

将来的な介護の可能性を考慮し、近隣の介護サービス事業所の充実度や、施設の介護サービスとの連携体制について事前に確認しておくと良いでしょう。

介護状況によっては転居が必要

シニア向け分譲マンションは自立した高齢者を対象としているため、加齢に伴い介護度が高くなった場合や、医療的ケアが常時必要になった場合は、転居を求められる可能性があります。

軽度の介護状態であれば外部の介護サービスを利用しながら住み続けることも可能ですが、重度の介護状態や認知症の進行により共同生活に支障をきたす場合は、より専門的な介護施設への転居が必要になることがあります。

また、夜間の医療的ケアや頻繁な救急搬送が必要になる場合も、施設の運営上、転居を求められる場合があります。

このような状況に備えて、購入時には将来的な転居の可能性も考慮し、売却しやすい立地や物件を選択することが重要です。

シニア向け分譲マンションの費用目安

シニア向け分譲マンションの費用は、立地や設備、サービス内容によって大きく変動しますが、一般的な費用目安をご紹介します。

- 初期費用:1,000万円~1億円程度

- 月額費用:10~30万円(管理費や修繕積立金、生活支援サービス利用料を含む)

- 別途かかる費用:外部の介護サービス利用費など

- 毎年かかる費用:固定資産税

シニア向け分譲マンションは、物件によって無料で受けられるサービス、別途費用が発生するサービスが異なるため、最初に確認しておくと良いでしょう。充実したサービスと設備を提供するため、一般の分譲マンションより高額な費用がかかることを理解した上で、長期的な資金計画を立てることが重要です。

シニア向け分譲マンションを検討する際のポイント

シニア向け分譲マンションを検討する際は、考慮すべき点が多くあります。

チェックポイント:立地・医療連携・管理体制

シニア向け分譲マンションは、まず立地条件を慎重に検討する必要があります。最寄り駅からの距離、バス路線の充実度、タクシーの利用しやすさなどを確認しましょう。また、日常の買い物に便利なスーパーマーケットや薬局、銀行などの生活関連施設が徒歩圏内にあるかも重要なポイントです。

医療連携体制の確認も欠かせません。近隣に総合病院や診療所があるか、緊急時の搬送体制は整っているか、定期的な通院に便利な立地かを確認しましょう。協力医療機関との連携により、健康相談や往診サービスを受けられる場合もあります。

管理体制については、管理組合があるのか、第三者管理なのかも確認しておきましょう。

チェックポイント:将来的な資産価値

シニア向け分譲マンションは高額な投資となるため、将来的な資産価値も重要な検討要素です。

立地条件は資産価値に大きく影響します。駅近物件や都市部の物件は、将来的な資産価値の維持が期待できます。また、再開発予定エリアや交通インフラの整備が予定されているエリアも、資産価値が向上する場合があります。

将来的に売却や賃貸に出す可能性を考慮し、客観的に評価することが大切です。

チェックポイント:長期的な支払いコストと他の選択肢との比較

シニア向け分譲マンションの購入を検討する際は、初期費用だけでなく、長期的なランニングコストを含めた総支払額を計算し、無理なく支払いを続けられるかを検討する必要があります。

月額の管理費や修繕積立金は、入居後も継続的に発生する費用です。また、介護が必要になった場合の外部サービス利用費、将来的な設備修繕費の値上がりなども考慮する必要があるでしょう。

老後の住まいは、シニア向け分譲マンション以外にもシニア向け賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅、老人ホームなど、多様な選択肢があります。

また、現在の住まい(マンション、アパート、持ち家など)をリフォームしたり、現在の住まいより狭いマンションやアパート、戸建て住宅に住み替える、見守りサービスを活用して安全性を向上させるなどの方法も、検討対象となります。自身の健康状態、将来的な介護の希望、経済状況などを総合的に考慮して最適な選択肢を選ぶことが重要です。

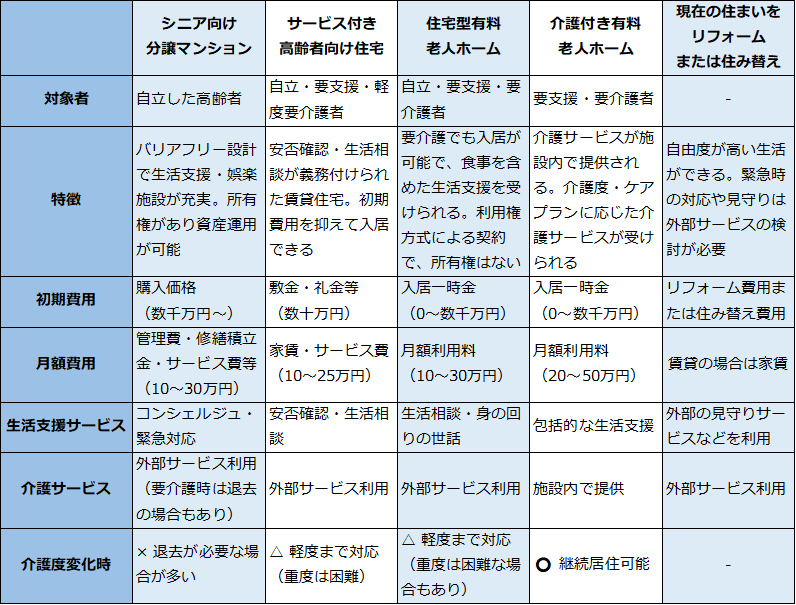

以下は、老後の住まいの主な選択肢を表にまとめたものです。費用については、施設や状況によって異なるため、あくまで参考値として記載しています。

高齢者を見守るALSOKのサービス

老後の住まい選びと合わせて検討したいのが、日常生活の安全・安心を支える見守りサービスです。ALSOKでは、高齢者の方が安心して暮らせるためのさまざまなサービスをご提供しています。

ALSOKのみまもりサポートは、急な体調の悪化や発作時に緊急ボタンを押すだけで、ALSOKが迅速に駆けつけます。24時間365日体制での対応により、一人暮らしの高齢者やご家族の不安を軽減できます。

また、看護師資格を持つスタッフに24時間いつでも健康相談ができるサービスもあり、体調の変化や健康に関する疑問をお気軽に相談できます。

近年は、一人暮らしの高齢者宅を狙った空き巣や強盗などの被害も発生しています。防犯面での不安をお持ちの方には、ホームセキュリティの導入がおすすめです。

ALSOKのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」では、「オンラインセキュリティ」と「セルフセキュリティ」をご用意しており、ご希望にあわせてお選びいただけます。

セルフセキュリティは、お手頃価格でホームセキュリティを導入でき、もしものときはALSOKへ駆けつけを依頼することができます。

オンラインセキュリティでは、不審者の侵入や火災などの異常を検知すると、自動でALSOKが駆けつけます。スマートフォンを持っているだけで、外出時はワンタッチで警備の設定、帰宅時は自動で警備解除できる便利な機能も活用いただけます。

また、ALSOKのホームセュリティは在宅時も警備をセットできるので、就寝中の強盗対策にも役立ちます。ホームセキュリティの導入を検討している方は、ぜひALSOKにご相談ください。

まとめ

シニア向け分譲マンションは、高齢者が安心して暮らせる設備とサービスが充実した住まいの選択肢です。検討する際は、設備やサービスの内容、立地条件や医療連携体制、将来的な資産価値、長期的な支払い能力などを総合的に評価することが重要です。

また、老後の住まいの選択肢は多様であり、現在の住まいの改修や見守りサービスの活用なども含めて、最適な選択肢を検討することをおすすめします。