高齢者の見守りができる生存確認アプリとは?メリットや選定ポイントを解説

離れて暮らす高齢の親の安否が気になっても、生活リズムが異なるため毎日連絡を取るのは難しいという方は多いでしょう。特に遠方に住んでいる場合や、親が電話に出ないという場合は、不安や心配が募るものです。そこで近年、見守り手段の一つとして注目されているのが「生存確認アプリ」です。

本記事では、生存確認アプリの基本的な仕組みや一人暮らしの高齢者の生活に潜むリスク、活用するメリット・デメリット、選定時のポイントなどを解説します。

目次

- 資料請求・お問い合わせ

-

年中無休24時間365日受付

生存確認アプリとは?

生存確認アプリは、離れて暮らす家族の安否を日常的に確認できるアプリケーションで、安否確認アプリ、見守りアプリなどとも呼ばれています。主に一人暮らしの高齢者を対象とし、災害時や緊急時だけでなく、日常的な見守りにも活用できます。

基本的な仕組みとしては、アプリを通じて家族に安否報告を送信し、一定時間操作がない場合は家族に自動的に通知が届くようになっています。その他、GPS機能を活用して位置情報を共有できるタイプや、センサーと連携して生活リズムを検知するタイプなど、さまざまな方式のアプリが提供されています。生存確認アプリの主な機能には、定期的な安否確認報告、緊急時の通知機能、健康状態の記録、家族間でのメッセージや通話機能などがあります。

高齢者の孤独死が増加している現状

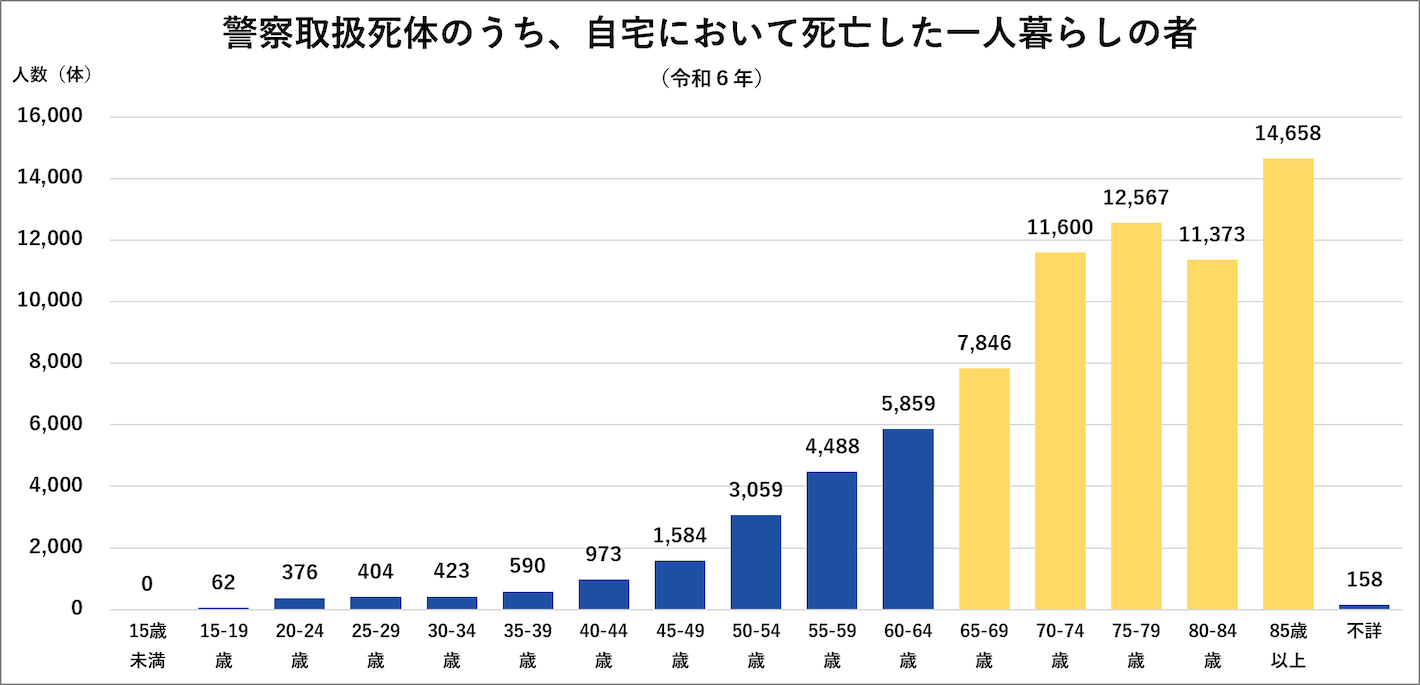

日本では、高齢化社会の進行とともに、一人暮らしの高齢者の孤独死が深刻な社会問題となっています。警察庁の発表によると、令和6年に一人暮らしの方が自宅で亡くなったのは76,020人で、全体の37.2%を占めています。そのうち65歳以上の高齢者は76.4%の58,044人に上り、高齢者の孤独死が大きな割合を占めていることが分かります。

さらに、65歳以上の高齢者において死亡推定時点から発見までにかかった日数は「0~1日」が22,734件と最多ですが、1カ月以上経過してから発見されるケースも4,538件報告されています。従来の地域による見守り機能が低下していることから、新たな見守り手段の導入が求められています。

出典:警察庁「令和6年中における警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者について」

一人暮らしの高齢者の生活に潜むリスク

現代では、ライフスタイルの多様化や都市化による地元離れなど、さまざまな背景から核家族化が急速に進んでいます。さらに高齢化社会の進行に伴い、夫婦のどちらかが亡くなって一人暮らしをしている高齢者の数も年々増加している状況です。従来であれば近隣住民による自然な見守り体制が機能していましたが、現在は近所付き合いも減少したことから地域コミュニティの希薄化が進み、社会的孤立のリスクが表面化しています。そのため、一人暮らしの高齢者や社会的なつながりが少ない方は、突発的な体調不良や事故などが発生した際に、周囲に助けを求めることが困難になるリスクを抱えています。

また、認知症の初期症状や軽度の身体機能低下なども、一人暮らしの環境では見過ごされがちです。特に家族が離れて暮らしている場合、緊急時の対応や日常的な見守りが物理的に困難になります。このような背景から、離れて暮らす家族の安否確認を効率的かつ確実に行える手段として、生存確認アプリをはじめとする見守りサービスへの需要が高まっています。

生存確認アプリを活用するメリット

生存確認アプリの活用には、以下のメリットがあります。

手軽に安否確認ができる

生存確認アプリの最大のメリットは、アプリを通じてスマートフォンやタブレットで手軽に安否確認できる点です。アプリによっては、利用者がボタンを押すだけで報告ができるシンプルな設計のものや、動作が検出できない際に自動通知されるものなどがあり、複雑な操作を覚える必要がありません。報告を受ける側も専用のアプリやメール、LINEなど身近なツールで安否情報を受け取れるため、日常生活に自然に取り入れることができます。

緊急時の早期発見につながる

生存確認アプリの通知機能は、設定された時間内に安否報告や指定の動作がない場合、自動的に家族に通知が送られる仕組みになっています。急病や怪我などの異常・急変をいち早く察知できるため、早期発見・早期対応へつなげることが可能です。特に一人暮らしの高齢者の場合、自宅で動けなくなっても周囲に気づかれにくい環境にあります。アプリによる自動通知機能があれば、普段の生活パターンからの逸脱を素早く検知し、必要に応じて安否確認や救急対応を行えます。

低コストで導入が可能

生存確認アプリの多くは、無料または低価格で提供されています。専用の機器を購入する必要がなく、既存のスマートフォンやタブレットなどの端末があれば利用を開始できるため、初期費用を最小限に抑えて導入が可能です。経済的な負担を気にすることなく、継続的な見守り体制を構築できる点は大きな魅力といえます。

家族の心理的負担を軽減できる

離れて暮らす親の安否を気にかける家族にとって、毎日気軽に安否確認ができることは大きな安心感につながります。特に遠方に住んでいて、すぐに様子を見に行けない場合には非常に有効です。「連絡が取れない」「返事がない」という家族の心理的負担を軽くする効果があります。

災害時の安否確認にも有効

地震や台風などの自然災害が発生した際、生存確認アプリは重要な安否確認手段として機能します。通常の電話回線が混雑してつながりにくい状況でも、インターネット回線を利用するアプリであれば連絡を取れる可能性があります。また、安否確認だけでなく、被災状況の把握や避難状況の共有にも活用可能です。GPS機能を搭載したアプリであれば、位置情報の確認や迅速な救援活動にも役立ちます。

生存確認アプリを活用するデメリット

生存確認アプリには多くのメリットがある一方で、導入前に理解しておくべきデメリットも存在します。

高齢者の操作が負担になる場合がある

生存確認アプリを利用するためには、高齢者がスマートフォンやタブレットを操作する必要があります。端末を持っていない場合は新しく契約する必要があり、操作の習得に時間がかかりがちです。また、アプリ内で高齢者側の操作が必要な場合、複雑なインターフェースや慣れないタッチ操作は大きな負担となります。スマートフォンの持ち歩きが億劫になったり、充電を忘れたりすることで、安否確認の習慣化が困難になるケースも少なくありません。

誤通知が発生するリスクがある

生存確認アプリの通知機能は、設定された時間内に操作が行われないと自動的に通知が送られる仕組みです。しかし、操作ミスや操作忘れによって、実際には問題がないにも関わらず緊急通知が送られることがあります。誤通知が頻繁に発生すると、家族が過度に心配するだけでなく、本当の緊急事態の際に「また誤報だろう」と軽視してしまうリスクも懸念されます。

プライバシーがないと感じる

常時位置情報を共有するタイプのアプリや、詳細な生活パターンを記録するアプリの場合、高齢者が「常に監視されている」と感じてストレスにつながるおそれがあります。自分の行動や居場所が常に家族に知られることで、自由やプライバシーが制限されていると感じる方も少なくありません。特に、自立した生活を送れている高齢者にとっては、過度な見守りが心理的な負担になることがあるため注意が必要です。

アプリの技術的トラブルが発生する

アプリには、システムエラーやバグ、通信障害などの技術的トラブルが発生する可能性があります。アプリが正常に動作しない場合、安否確認機能が働かずに緊急事態を見逃してしまうリスクが高いです。また、入れ替わりが激しい業界であるため、サービスが突然終了してしまう可能性もあります。長期的な利用を前提とした場合は、アプリ提供会社の経営状況や信頼性も含めて検討することが必要です。

生存確認アプリや見守りアプリを導入する際の選定ポイント

生存確認アプリや見守りアプリの導入を検討する際は、複数の観点から総合的に判断することが重要です。以下は、生存確認アプリ・見守りアプリの代表例を一覧にしたものです。

| アプリ名 | 料金 | 主な機能 |

|---|---|---|

| Life360 | 基本無料 (アプリ内課金あり) | 位置情報共有、到着・出発時の通知、チャット機能、緊急時のSOSアラート |

| LINE見守りサービス | 無料 | 安否確認配信、自動通知、災害・緊急通知 |

| みまもるん ※iOSのみ対応 | 無料 (一部機能は有料) | 自動通知(スマートフォンの充電がされていない状態が続いた際に通知)、緊急通報 |

| Peace Sign | 月額500円(税込) ※1カ月間の無料お試し期間あり | 毎日の見守り通知、緊急メッセージ |

| ラクホン | 無料 | 緊急時のメール送信、緊急ブザー、ワンタッチダイヤル、緊急時のSOS発信、無動作監視 |

※2025年8月時点の情報

次に、選定時に確認すべきポイントについて解説します。

ポイント①操作のしやすさ

生存確認アプリを選定するもっとも重要なポイントは、高齢者にとっての操作のしやすさです。ボタンの大きさ、画面のシンプルさ、文字の見やすさなど、ユーザーインターフェースの設計が適切であるかを確認する必要があります。スマートフォンに不慣れな方でも直感的に操作できるよう、ワンタップで完了するなど操作が簡単な仕様になっているアプリを選ぶのがおすすめです。実際に高齢者本人にアプリを操作してもらい、使いやすさを確認しておくと良いでしょう。

ポイント②必要な機能が搭載されているか

基本的な安否確認機能に加えて、家族のニーズに合った追加機能が搭載されているかを確認しましょう。また、すでに利用している他のアプリやサービスとの連携機能についても確認しておくことで、より包括的な見守り体制を構築できます。ただし、機能が多すぎると高齢者にとって操作が複雑になる可能性があるため、本当に必要な機能を見極めることが大切です。

ポイント③通知方法や柔軟性

生存確認アプリや見守りアプリを検討する際は、LINE、メール、SMS、アプリ内通知など、どのような方法で安否確認の通知を受け取れるのかを確認する必要があります。また、通知の頻度やタイミング、条件等を家族のニーズに合わせて設定できる柔軟性があるかも重要なポイントです。家族のうち一人だけでなく、兄弟姉妹や親戚など複数のメンバーが同時に通知を受け取れると、より安心感が生まれます。

ポイント④アプリの費用はいくらかかるか

生存確認アプリには無料で気軽に始められるものが多いですが、有料サービスと比較すると機能が制限されている場合があります。しかし、長期的な利用を考えると、家計への負担も考慮しなければなりません。有料アプリの場合、月額1,000円以上かかるものもあるため、必要な機能が搭載されているか、料金に見合っているかを慎重に検討することをおすすめします。

一人暮らしの高齢者の見守り対策ならALSOKの「みまもりサポート」

多くの生存確認アプリは1日に1回の安否確認が基本であり、急な体調不良や発作などの緊急時に外部へ知らせる手段が限られています。また、高齢者がスマートフォンの操作に難なく対応できるかという不安もあるでしょう。そうした課題を解決する選択肢として、安心して利用できるシンプルな設計となっているALSOKの見守りサービスがおすすめです。

ALSOKの「HOME ALSOK みまもりサポート」は、高齢者の一人暮らしを24時間365日サポートする見守りサービスです。急な体調不良や発作時には、緊急ボタンを押すだけでALSOKが駆けつけ対応します。また、相談ボタンを押すと看護師資格を持つスタッフといつでも会話ができるため、日々の不安や疑問を解消することができます。

オプションの「みまもり情報提供サービス」では、安否確認に加えて、外出・帰宅の通知や熱中症見守りなどの情報をメールで受け取ることができます。そのため、離れて暮らす家族が安否確認をすることも可能です。ALSOKのライフリズム監視機能では、12~24時間の範囲で任意の時間を設定し、設定した時間内に、トイレの扉などに設置したセンサーが感知しなければライフリズム異常として警報を発し、ALSOKが駆けつけて安全確認を行います。

また、ペンダント型緊急ボタンの導入オプションもあり、コントローラーから離れている場所で体調が悪化した場合にも、すぐに通報できます。

ALSOKの見守りサービスは、緊急時の対応だけでなく、日常的な見守りや健康相談にも対応しているため、高齢者の毎日を包括的に見守ることができます。

- 資料請求・お問い合わせ

-

年中無休24時間365日受付

まとめ

生存確認アプリは、離れて暮らす高齢の親の安否確認を効率的に行える有効なツールです。適切なサービスを活用することで、家族の安心と高齢者の自立した生活の両立を図ることができ、効果的な見守り体制を構築できます。高齢者本人の技術的な習熟度や生活スタイル、家族のニーズに応じて、最適な見守り手段を選択することが大切です。