注文住宅(持ち家)と賃貸を徹底比較!統計データで分かる住まい選びの判断基準

人生の中でもっとも大きな決断の一つである住まい選び。現在賃貸住宅にお住まいの方の中には、将来的に注文住宅の購入を検討されている方も多いのではないでしょうか。持ち家と賃貸にはそれぞれ異なる魅力があり、ライフスタイルや価値観によって最適な選択は変わります。

この記事では、国土交通省の住宅市場動向調査をはじめとする最新の統計データを活用し、注文住宅(持ち家)と賃貸住宅の違いやメリット・デメリットなどを徹底比較します。

目次

注文住宅と賃貸住宅の違い

注文住宅と賃貸住宅の根本的な違いは住宅の所有形態にあり、理想の住まいを叶えたい人は注文住宅、柔軟なライフスタイルを重視する人は賃貸住宅を選ぶ傾向があります。

注文住宅は土地や建物を所有し、間取りや設備を自由に設計・変更できるのが最大の特徴です。家族構成やライフスタイルに合わせた住空間を実現できる一方、初期費用が高額で維持管理の責任も伴います。

対照的に賃貸住宅は、大家と賃貸借契約を結び、月々の家賃を支払うだけで住居を確保できます。転居の自由度が高く、設備故障時の対応や共用部分の管理は大家が行うため住まいに対する手間が少ないメリットがあります。ただし、リフォームや設備変更には制約があることが多く、住宅を自分好みにカスタマイズする自由度は限られています。

持ち家と賃貸住宅の戸数推移

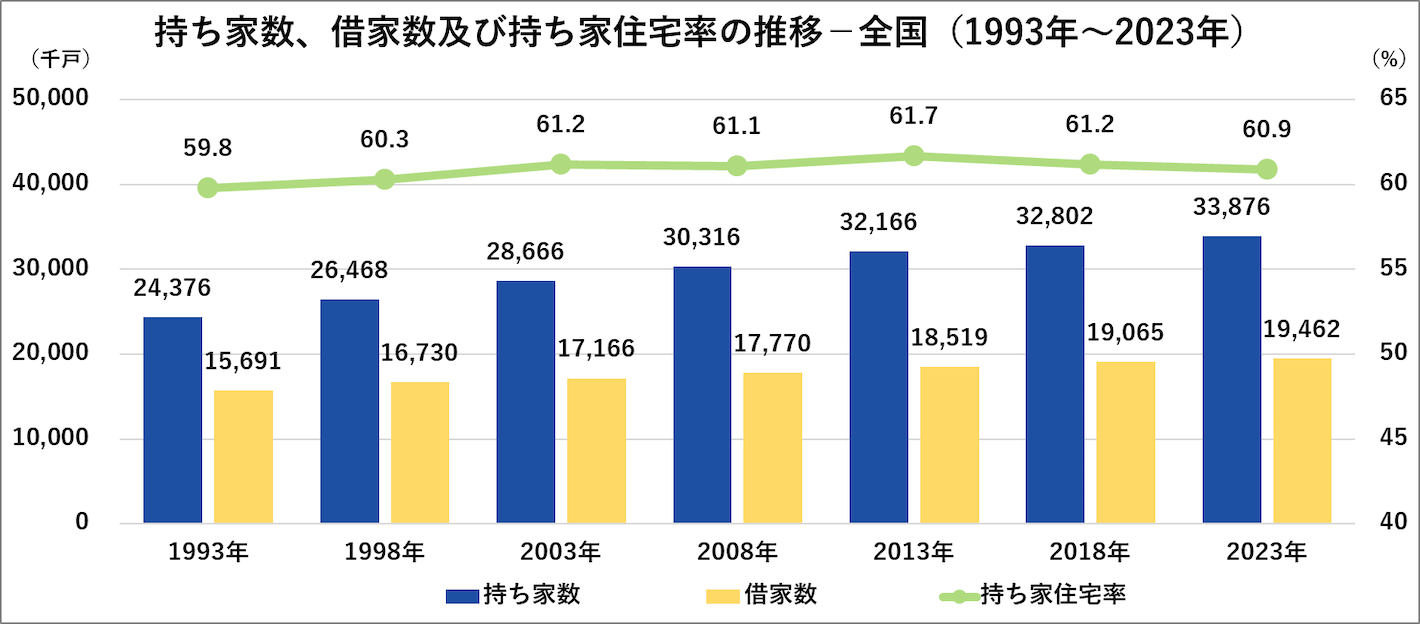

総務省が公表している住宅・土地統計調査によると、2023年の全国の持ち家数は3,387万6千戸、住宅全体に占める持ち家住宅率は60.9%です。持ち家の数自体は年々増加傾向にあるものの、持ち家住宅率は横ばいに推移しています。一方、借家の戸数は1,946万2千戸と緩やかに増加しており、住宅全体に占める借家率は35.0%です。

持ち家と賃貸の比率変化には、近年の少子高齢化や単身世帯・核家族の増加、都市部への人口集中、住宅に対する価値観の変化などが影響していると考えられます。また、地価の上昇や非正規雇用の増加から、持ち家を購入したくても難しいという場合もあるでしょう。

注文住宅のメリット・デメリット

注文住宅にはメリットがある一方で、デメリットも存在します。注文住宅が自分の条件に合っているか判断するためには、両面を理解しておくことが重要です。

注文住宅のメリット

まずは、注文住宅のメリットを見ていきましょう。

間取りやデザインを自由に設計できる

注文住宅の最大の魅力は、設計の自由度です。家族構成やライフスタイルに合わせて、部屋の配置や大きさを自由に決められるため、賃貸住宅では実現できない理想の住空間を創造できます。

子どもの成長を見据えた間取り設計、在宅勤務スペースの確保やバリアフリー設計など、長期的な住まいとして機能性を追求できるのも大きな利点です。

住宅性能を希望通りにできる

自分の希望や予算に応じて住宅性能を自由に設定できることも、注文住宅の重要なメリットです。断熱性能や耐震性能、省エネ性能など、最適化された住宅性能や設備の導入を実現できるのは大きな魅力といえます。「地震に強い家にしたい」「防犯性能の高い家にしたい」という性能面のこだわりがある場合、注文住宅は非常に向いています。

注文住宅のデメリット

注文住宅のデメリットとしては、以下が挙げられます。

費用が高くなりやすい

注文住宅は、設計費用や特注部材のコストにより、建売住宅などより割高になる傾向があります。設備や仕様、素材などを自分で選べる分、こだわるとコストアップは避けられず、当初の予算からオーバーしてしまうことも珍しくありません。また、建築期間中の仮住まいの費用や引っ越し費用、追加の工事費用なども発生する可能性があるため、慎重な資金計画と予算管理が重要です。

入居までに時間がかかる

注文住宅は、土地探しから設計、建築まで1年以上かかることが一般的です。建築確認申請や近隣調整、天候による工期延長なども考慮する必要があり、長期的な視点での計画が求められます。急な転勤や災害の発生、近隣トラブル、ストーカー被害に遭った場合などの急な住み替えには向いていません。

賃貸住宅のメリット・デメリット

賃貸住宅のメリット・デメリットについても理解しておきましょう。

賃貸住宅のメリット

まずは、賃貸住宅のメリットを見ていきましょう。

住み替えが気軽にできる

賃貸住宅の最大の利点は、住み替えが気軽に行える自由度の高さです。賃貸住宅は契約時に初期費用がかかりますが、住宅購入時の頭金と比較すると安価に抑えられるため、住み替えのハードルが低くなります。転職や転勤、結婚、家族構成の変化、子どもの進学など、ライフステージの変化に応じて柔軟に引っ越しすることができます。近隣環境に不満があれば、契約更新前に別のエリアへ移ることも可能です。

新しいエリアや住宅タイプを気軽に試せるため、住まい選びの失敗リスクを最小限に抑えられる住居形態といえます。

固定資産税などの税金や修繕費用の負担がない

不動産取得税、固定資産税、都市計画税などの税金負担がないことも、賃貸住宅の重要なメリットです。また、住宅の維持管理費用や経年劣化・自然損耗による修繕費用も、基本的に大家の負担となるため、持ち家の場合と違って突発的な出費を抑えられます。毎月の家賃は固定費として考えられるため、家計管理がしやすくなります。

賃貸住宅のデメリット

賃貸住宅のデメリットとしては、以下が挙げられます。

内装や設備の変更ができない

最近ではDIY可能な物件もありますが、賃貸住宅では原状回復義務があるため、基本的にはリフォームや改装を禁止されているケースがほとんどです。壁紙や間取りの変更、設備のグレードアップなど、自分好みに変えられないことが大きな制約となります。家族が増えたり、ライフスタイルが変化したりした場合、引っ越しを検討することになります。

家賃を払い続けなければならない

賃貸住宅の場合、住んでいる限り毎月家賃を払う必要がある点がデメリットです。住宅ローンは完済すれば支払いが終了しますが、家賃支払いは永続的に発生するため、最終的な総支払額は購入より高額になることもあります。また、資産としても残らないため、老後の住居費負担が重くなるケースもあるでしょう。

【統計データ別】注文住宅と賃貸住宅の比較

ここからは、国土交通省の「令和6年度 住宅市場動向調査報告書」の統計データを用いて、注文住宅と賃貸住宅にどのような違いがあるかを比較していきましょう。

選択理由別の比較

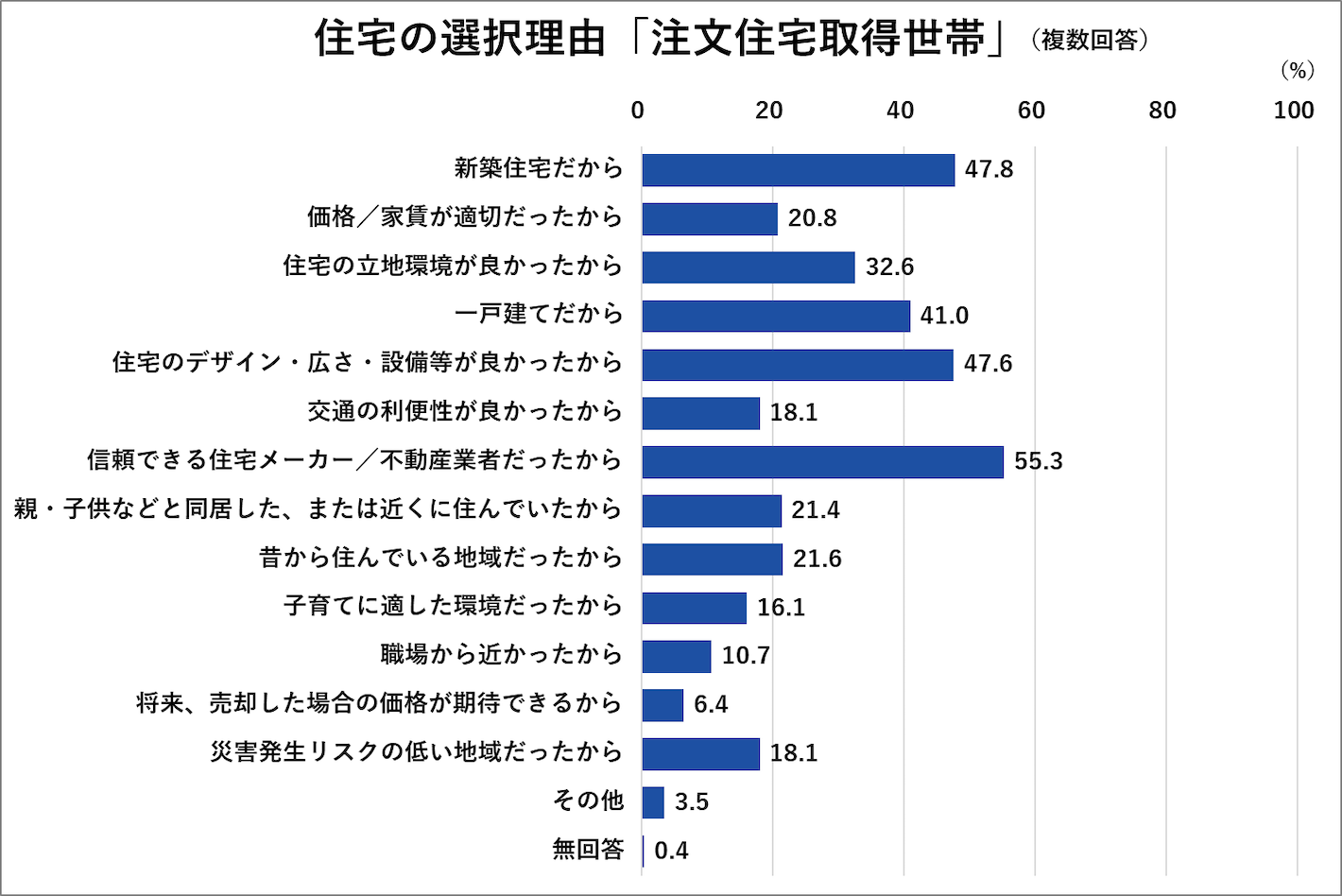

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

住宅の選択理由は、注文住宅取得世帯では「信頼できる住宅メーカー/不動産業者だったから」が55.3%でもっとも多くなっています。高額な投資となる注文住宅では、施工会社や不動産会社への信頼性が重視されていることが分かります。

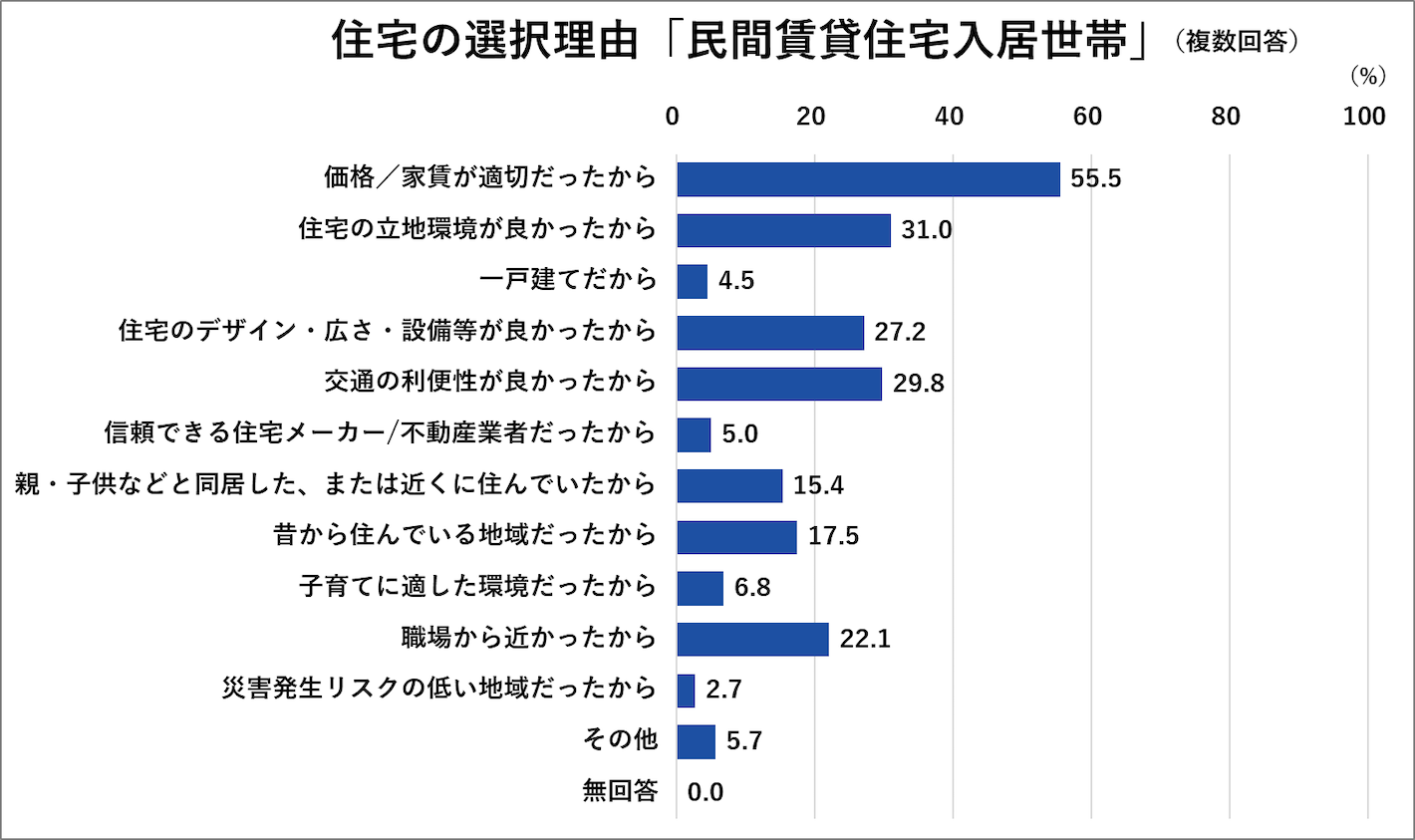

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

一方、民間賃貸住宅入居世帯では「価格/家賃が適切だったから」が55.5%でもっとも多く、家賃の適切性が最優先される傾向が高いです。

資金調達別の比較

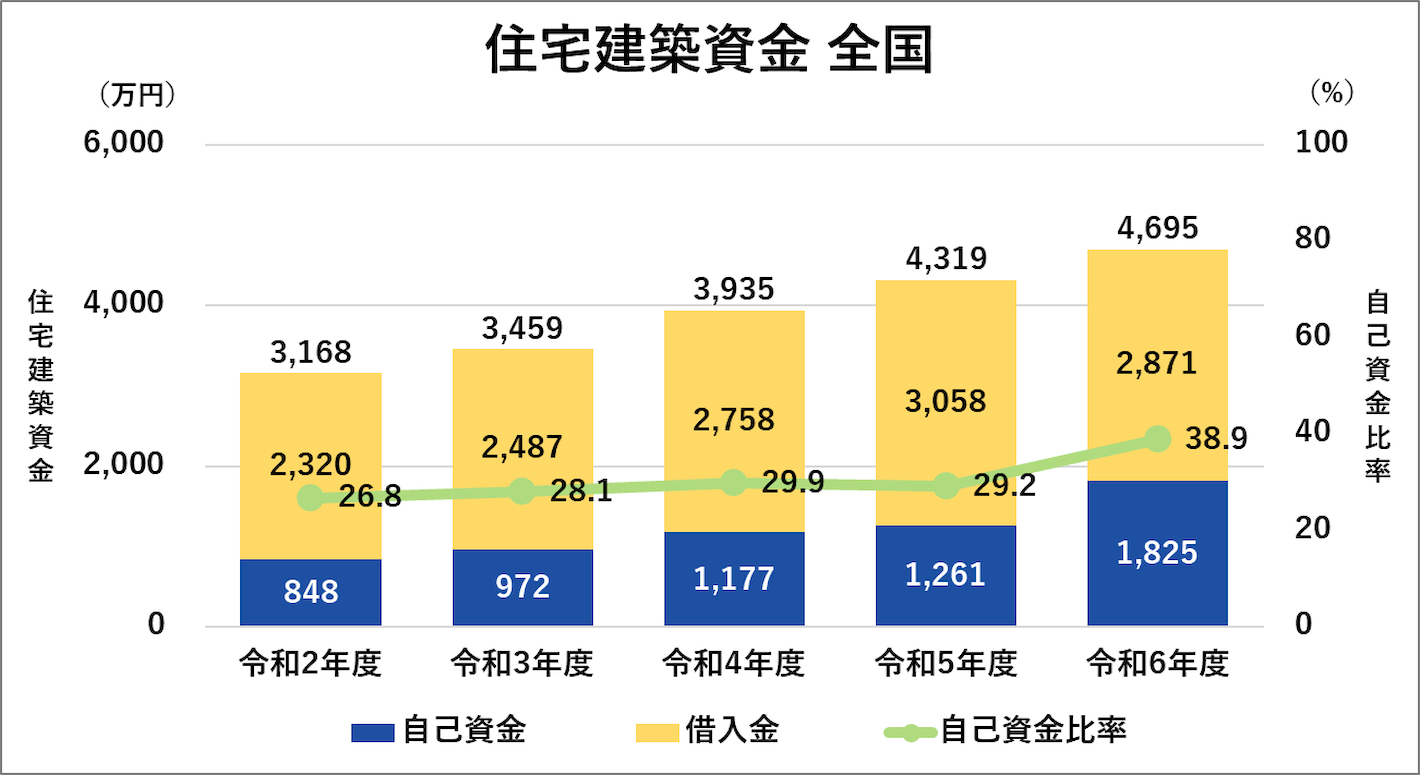

住宅購入における資金調達の実態を見ると、注文住宅では大きな資金が必要となります。住宅建築資金と土地購入資金を合わせた総額は数千万円規模となることが一般的で、多くの世帯が住宅ローンを利用しています。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

住宅建築資金の全国平均額は、4,695万円です。うち、自己資金比率は38.9%となっています。土地購入資金を合わせると総額は全国平均で 6,188 万円となります。

住宅ローンの年間返済額の平均は144.8万円と、一定の負担を要しており、ローン返済期間は35年以上がもっとも多くなっています。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

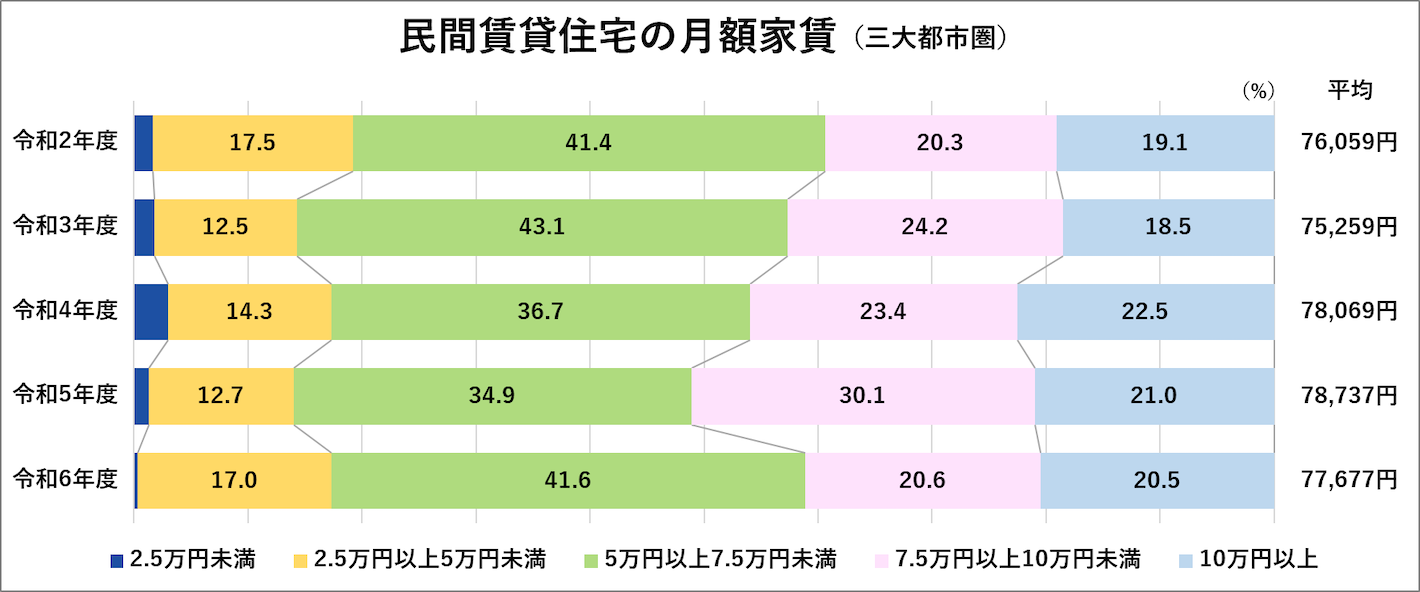

賃貸住宅では、初期費用として敷金・礼金・仲介手数料などが必要ですが、注文住宅と比較すると格段に少額です。賃貸住宅には若年層や単身世帯が多く住んでいるため、月額家賃のボリュームゾーンは5万円以上7.5万円未満となっています。

賃貸住宅の家賃はエリアや広さ・間取りによって大きく差が出るため、家族で十分に暮らせる広さの賃貸住宅を選ぶ際は、エリア選びを重視する必要があるでしょう。

世帯別(年齢・年収)の比較

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

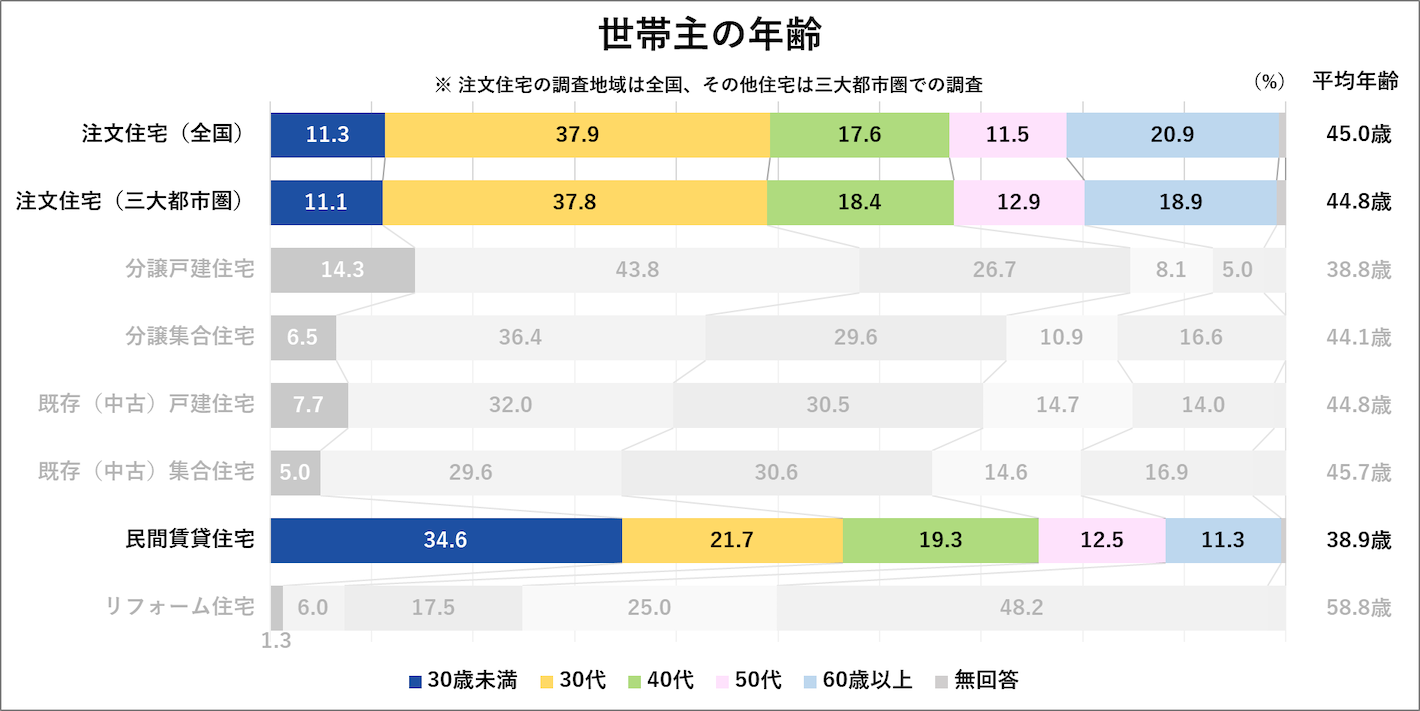

世帯主の年齢構成を見ると、注文住宅は30代の世帯主がもっとも多く、結婚や出産、子どもの小学校入学などライフイベントのタイミングでの住宅取得が一般的です。賃貸住宅入居世帯では若年層がもっとも多いですが、幅広い年齢構成となっており、住宅に対するニーズの多様性が反映されています。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

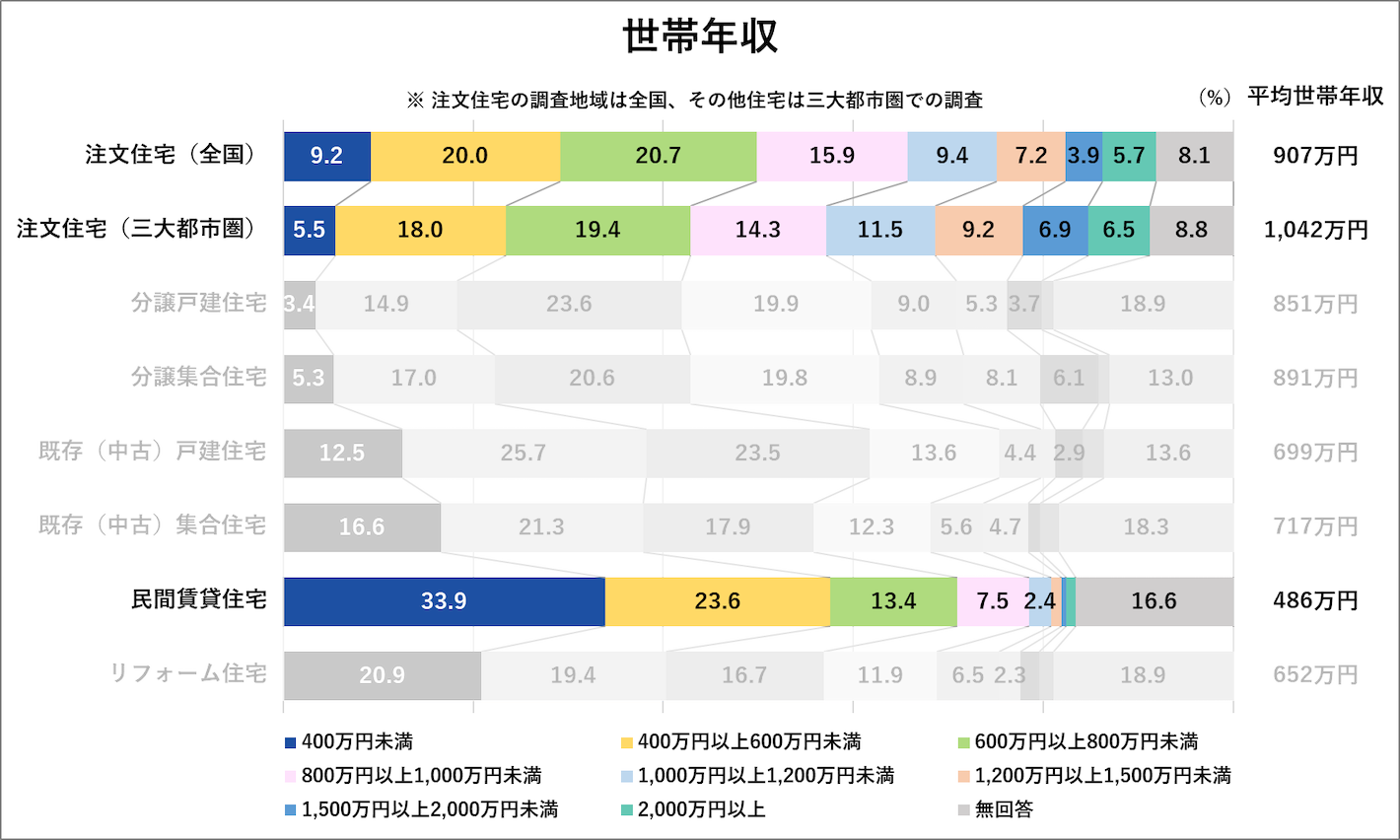

世帯年収を見ると、注文住宅取得世帯の平均世帯年収は、400万円以上600万円未満、600万円以上~800万円未満の層が多く含まれています。一方で、民間賃貸住宅取得世帯の平均世帯年収は、400万円未満の層が中心です。注文住宅取得世帯は住宅ローンの審査基準や返済能力を考慮すると、一定以上の安定収入が必要となるため、年収が高い傾向にあると考えられます。

統計データから注文住宅・賃貸住宅それぞれの特徴が見えてきました。しかし、数字だけでは判断できない重要なポイントもあります。実際の住まい選びで後悔しないために、以下の注意点も合わせて検討しましょう。

一戸建て・賃貸住宅を検討する際の注意点

住まい選びには、統計データだけでは見えない実生活に関わる重要な要素があります。

一戸建て・賃貸住宅を検討する際に注意すべきポイントについてそれぞれ解説します。

一戸建てを検討する際の注意点

地域の治安状況や災害リスクの確認は、一戸建て・賃貸住宅どちらも重要です。特に一戸建ての場合は、気軽に住み替えをすることが難しいため、入念にチェックすることをおすすめします。

地域周辺の治安状況を確認する

警察庁の犯罪統計や地域の事件発生状況から犯罪傾向を把握することで、安心して住める環境かを判断できます。居住予定地の防犯ポータルサイトや、自治体の防犯ページも確認しておきましょう。

不動産業者から話を聞いたり、実際に物件周辺を歩いて街灯の設置状況や人通りの多さを確認することも、地域の実情を把握するための貴重な情報源となります。

住む土地の災害リスクを調べる

自然災害はどこにいても起こり得る現象ですが、地域によって災害リスクの高さは異なります。自治体発行のハザードマップで洪水、土砂災害、地震の危険度を確認し、過去の災害履歴や地盤の状況を詳細に調査しましょう。また、災害時の行動計画を事前に立てられるよう、避難場所までの距離や避難経路の確認も欠かせません。

賃貸住宅を検討する際の注意点

賃貸住宅を検討する際は、希望条件の優先順位や家賃の目安を決めておくことが重要です。

希望条件の優先順位をあらかじめ決めておく

賃貸住宅選びでは、希望条件の優先順位付けが成功の鍵となります。家賃、立地、間取り、築年数、設備など、すべての希望条件を満たす物件は非常に稀です。優良物件はすぐに埋まってしまうため、あらかじめ「何を優先したいか」を決めておくと、スムーズに物件を選ぶことができます。

家賃は年収の25%以下を目安に検討する

賃貸住宅の家賃は、一般的に年収の25%以下が理想とされています。家賃は継続的に支払う固定費のため、無理なく生活費や貯蓄を確保できる範囲での住居選びが重要です。将来の収入変動リスクも考慮し、余裕を持った資金計画を立てることで、安定した住生活を確保できます。

新居を検討する際は防犯対策も欠かさず行おう

警察庁の統計によると、侵入窃盗の発生場所別認知件数は一戸建て住宅がもっとも多く、全体の29.0%、集合住宅を含めると住宅は全体の約40%を占めています。

一戸建て住宅は、独立性が高く侵入経路が多いことから、防犯面での配慮がより重要になります。賃貸住宅にもっとも多い集合住宅においても、建物自体のセキュリティが不十分なケースがあり、入居者の出入りも多いことから適切な防犯対策が必要です。

防犯性の高い鍵を設置する

ピッキング対策として、防犯性の高いディンプルキーなどの採用を検討しましょう。ディンプルキーは鍵の複製が難しく、ピッキングにも10分以上時間がかかるといわれています。賃貸住宅の場合は、大家や管理会社に許可を得る必要があります。

玄関や窓に補助錠を取り付ける

玄関や窓に補助錠を取り付けて「ワンドアツーロック」を意識しましょう。ピッキングなどは短時間での侵入を前提としているため、侵入にかかる時間を延ばすことで、犯行をあきらめさせる効果があります。退去時に原状回復可能な製品も多数販売されており、貼り付けタイプの補助錠なら賃貸住宅でも取り入れやすい対策です。

防犯ガラスや防犯フィルムを取り入れる

窓ガラスの強化は、ガラス破りによる侵入を効果的に防げます。CPマーク(防犯性能の高い建物部品)の認定を受けた製品が推奨されており、バールやハンマーでも割れにくい特殊な構造になっています。賃貸住宅では後付けができる防犯フィルムが有効です。凸凹ガラス用のフィルムなどは、剥離時に跡が残り退去時のトラブルに発展する事例が起こっているため、退去時に原状回復できるか確認が必要です。防犯フィルムを取り入れる場合も、大家や管理会社に相談の上で設置しましょう。

防犯カメラやセンサーライトを導入する

防犯カメラは、侵入者の行動を記録するだけでなく、その存在自体が犯罪の抑止効果を発揮します。侵入対策や車上荒らし、室内の見守りなどさまざまな場面での防犯に役立ちます。玄関、勝手口、駐車場、庭などに設置し、夜間でも鮮明に撮影できる赤外線機能付きのものが望ましいです。センサーライトも防犯意識の高さをアピールでき、特に夜間の侵入防止に有効です。

賃貸住宅の場合、個人で防犯カメラやセンサーライトを設置するには、大家や管理会社の許可が必須となります。物件選びの際に、エントランスやエレベーターに防犯カメラの設置があるかも確認すると良いでしょう。

新居での安全な生活を支えるALSOKのサービス

新居での生活のスタートには、安全と安心が欠かせません。侵入窃盗や火災からご自宅を守り、安心できる暮らしを支える住環境づくりをALSOKがサポートします。

ホームセキュリティ

ALSOKのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」では、「オンラインセキュリティ」と「セルフセキュリティ」をご用意しており、ご希望にあわせてお選びいただけます。セルフセキュリティは、お手頃価格でホームセキュリティを導入でき、もしものときはALSOKへ駆けつけを依頼することができます。

オンラインセキュリティは、異常発生時に自動でALSOKが駆けつけます。また、スマートフォンを持っているだけで警備を自動解除し、外出時はワンタッチで警備を開始できる便利な機能も活用いただけます。

ALSOKのホームセキュリティは在宅中も警備をセットできるので、外出中はもちろん、就寝中や一人での在宅時にも安心です。一戸建て住宅はもちろん、賃貸住宅を含むアパート・マンションなどにも設置可能です。ホームセキュリティの導入を検討している方は、ぜひALSOKにご相談ください。

防犯カメラ

ALSOKでは、ご家庭向けの防犯カメラを数多く取り揃えており、侵入対策や車上荒らし、室内の見守りなどさまざまな場面での防犯に役立ちます。人感センサーが作動すると自動で録画を開始できるものや、夜間の撮影が可能なカメラなどをお選びいただけます。ご家庭に合わせた最適なプランをご提案いたします。

まとめ

注文住宅と賃貸住宅には、それぞれの特徴やメリット・デメリットが存在するため、多角的な要素を考慮して選択することが長期的な住生活の満足度向上につながります。どちらの住居形態を選択するにしても、防犯対策を含めた安全性の確保は欠かせません。生活の基盤となる大切な住まいだからこそ、より快適で安心して暮らせる住環境を実現しましょう。