分譲住宅(一戸建て)を検討する際のポイントは?統計データをもとに解説

新築の一戸建てには、注文住宅と分譲住宅があります。新築の一軒家を検討している場合、分譲住宅に注目する方も少なくありません。

本記事では、実際に分譲一戸建て住宅を購入した世帯の統計データをもとに、検討時のポイントや購入する際の注意点を分かりやすく解説します。

目次

分譲住宅(一戸建て)とは?

分譲住宅(一戸建て)とは、不動産会社が広い土地を得て、そこに複数の住宅を建設したうえで土地と建物をセットで販売する一戸建て住宅のことです。購入者は、土地と建物両方の所有権を得ます。建売住宅は、すでに建築された状態または建築が決まった状態で販売される住宅のことで、分譲住宅と同等の意味で扱われます。

一方で、注文住宅は購入者が1から間取りや仕様を決めて建てる住宅を指します。分譲住宅と比較して自由度が高いのが魅力ですが、費用が高額になりやすく、入居までに時間がかかるといったデメリットがあります。

分譲住宅(一戸建て)を購入するまでの流れ

- 物件探し

- 希望物件の内覧

- 購入の申し込み

- 住宅ローン審査

- 売買契約

- 決済・引き渡し

まずは、物件探しから始めます。自己資金や住宅ローンの借入可能額、諸費用を考慮した予算、立地条件、間取りなどを考慮して選びます。良い物件が見つかったら内覧を行い、間取りや立地面で不便はないかなどをチェックします。未完成物件の場合は、現地で立地を確認し、すでに建築済みの近隣の物件を見せてもらいましょう。

購入する物件が決まったら、購入の申し込み、住宅ローンの仮審査・本審査を行います。住宅ローンの審査が通り、無事売買契約が締結すれば決済・引き渡しへと移り、入居することができます。

物件探しから引き渡しまでの期間は、半年~1年程が一般的です。契約から引き渡しまでの目安は3ヵ月程とされているため、物件が決まるのが早ければ、さらに期間を短縮できるでしょう。

分譲住宅(一戸建て)を検討する際に比較した住宅の種類

ここからは、国土交通省の「令和6年度 住宅市場動向調査報告書」統計データをもとに、分譲住宅の検討ポイントを考えていきましょう。まずは、分譲戸建住宅を購入した世帯が比較検討した住宅と希望順位の高かった住宅についてご紹介します。

| 比較検討した住宅 | |

|---|---|

| 1位 | 分譲戸建住宅(74.5%) |

| 2位 | 注文住宅(51.6%) |

| 3位 | 分譲マンション(23.9%) |

| 希望順位が高かった住宅 | |

|---|---|

| 1位 | 分譲戸建住宅(59.3%) |

| 2位 | 注文住宅(31.1%) |

| 3位 | 分譲マンション(2.8%) |

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

比較検討した住宅は同じく分譲戸建住宅が多いですが、次に注文住宅が51.6%と多くなっています。自分で間取りや設備を決めるか、建築の仕様が決まっている分譲住宅を購入するか、新築住宅の主要な選択肢の間で悩む人が多いことが分かります。

また、希望順位が高い住宅はやはり分譲戸建住宅で、立地や間取り、価格条件に合う家を分譲住宅のなかから探す人が多いと推測できます。

分譲住宅(一戸建て)の選択理由

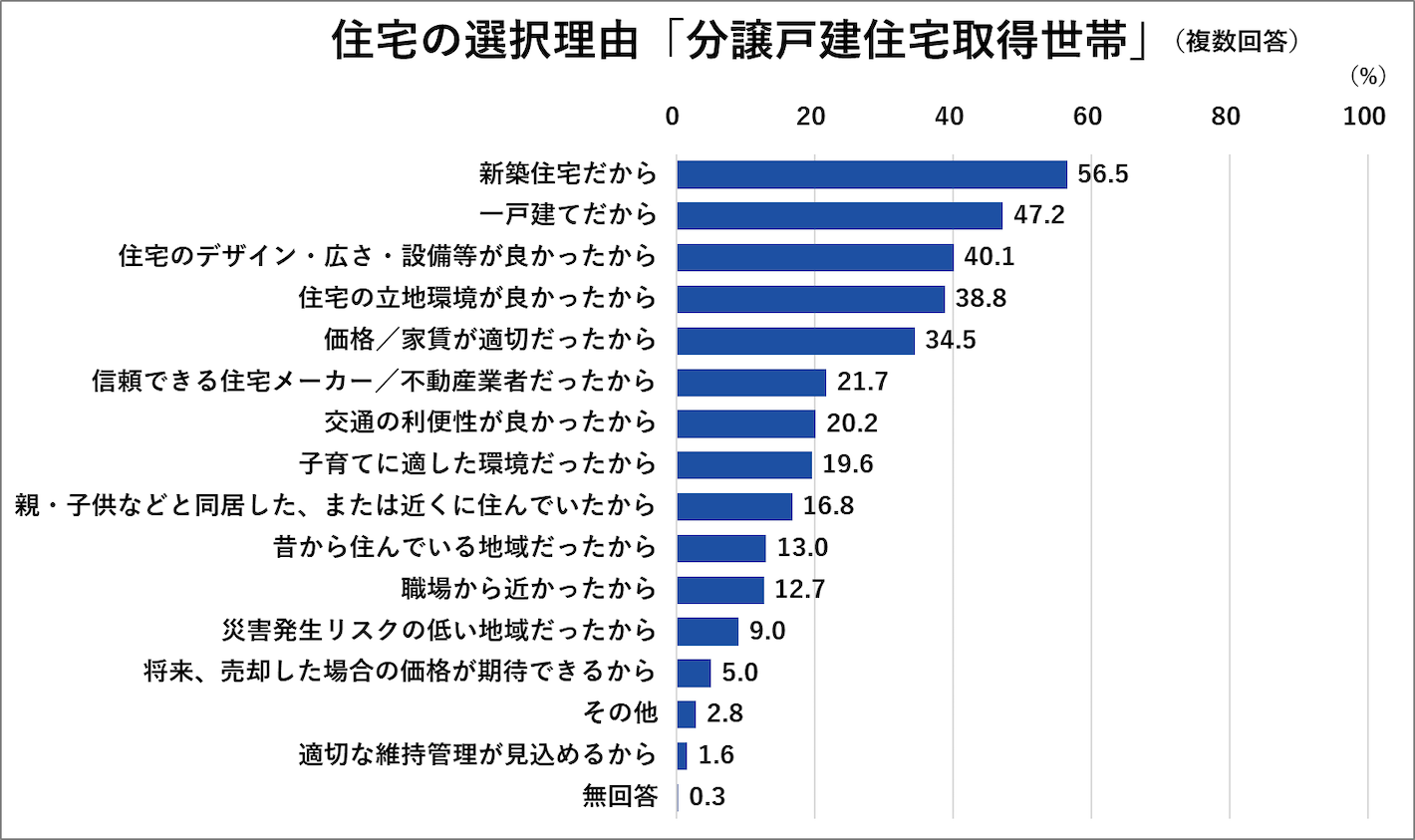

次に、分譲戸建住宅を選んだ理由を見ていきます。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

分譲戸建住宅の選択理由は、「新築住宅だから」が56.5%ともっとも多くなっています。次に、「一戸建てだから」という回答が多く、新築の一戸建てであることを最優先の条件としている人が多いことが分かります。

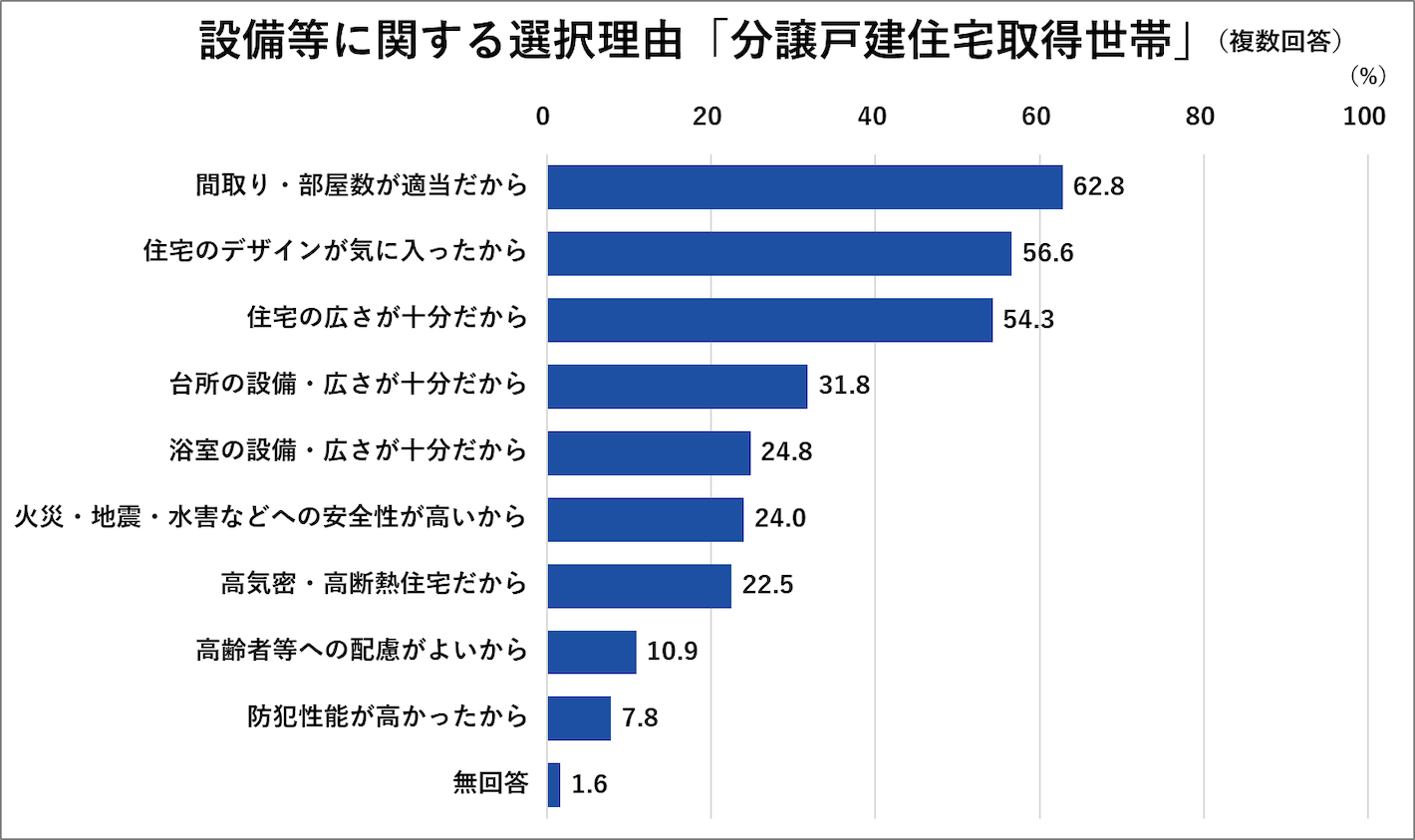

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

設備等に関する選択理由を見ていくと、「間取り・部屋数が適当だから」という回答がトップでした。次に「住宅のデザインが気に入ったから」「住宅の広さが十分だから」と続いています。この結果から、家族構成や生活スタイルと住宅の仕様が合致することが重要視されていることうかがえます。

また、防犯性能の高さを選択理由としてあげている人も一定数います。一戸建てを狙った侵入窃盗や強盗被害などが発生しているため、家族の安全な生活を守るためには、防犯面への考慮も重要です。

分譲住宅(一戸建て)を選ぶにあたり妥協したもの

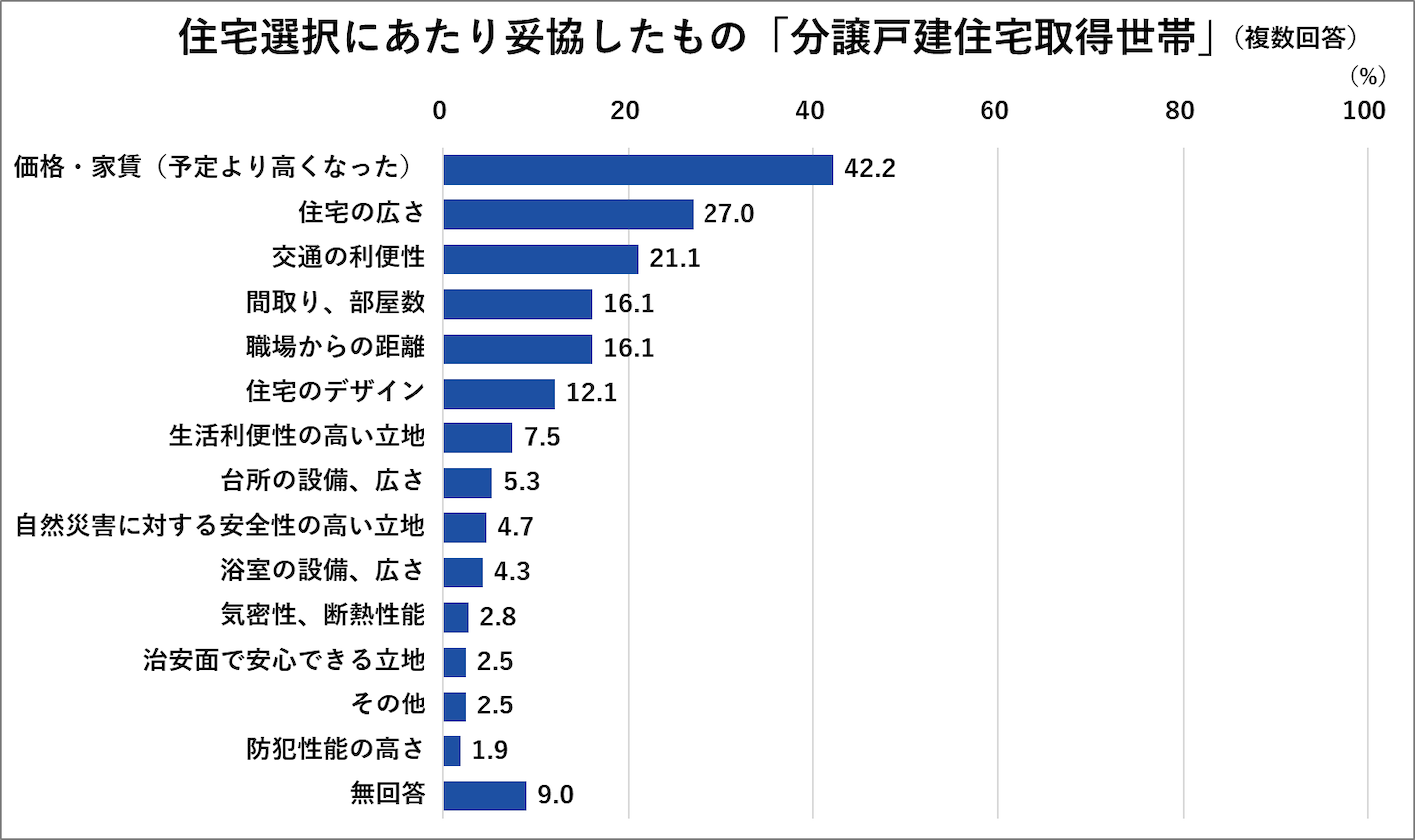

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

分譲戸建住宅を選ぶにあたり妥協したものは、「価格(予定より高くなった)」という回答が上位でした。住宅価格は近年高騰しているため、価格面で予定通りにならず、妥協せざるを得なかった状況がうかがえます。

逆に、妥協したものとして少なかったのが「治安面で安心できる立地」「防犯性能の高さ」でした。家族の安全のため、防犯性は妥協できなかったことが分かります。

既存(中古)住宅にしなかった理由

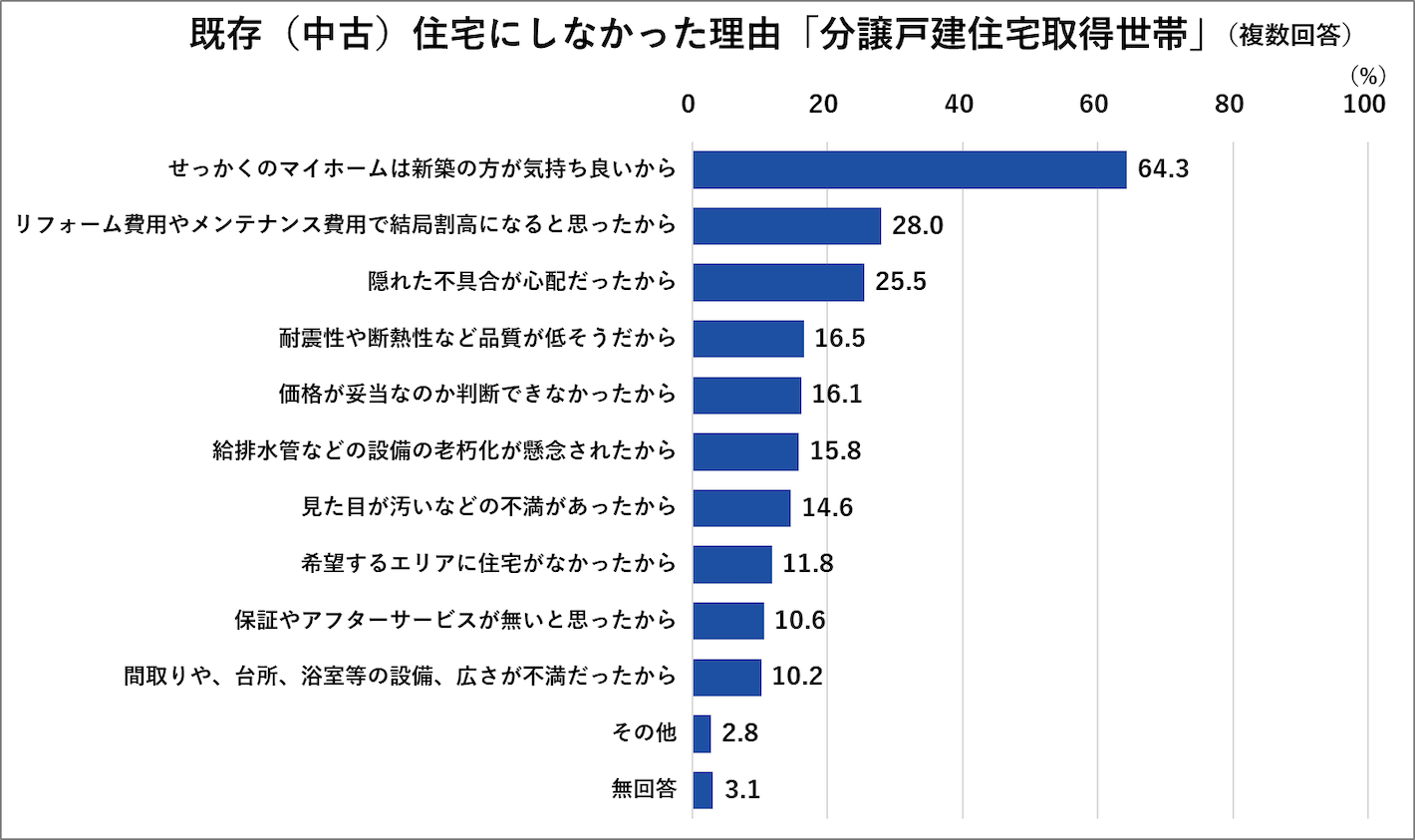

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

新築ではなく中古という選択肢もありますが、なぜ選ばなかったのでしょうか。中古住宅にしなかった理由は「せっかくのマイホームは新築の方が気持ち良いから」が64.3%と突出して高く、購入者の強い新築志向が明確です。

次に「リフォーム費用やメンテナンス費用で結局割高になると思ったから」「隠れた不具合が心配だったから」という理由も多く、将来的なコストや品質への懸念も中古住宅を避ける大きな要因となっていることが分かります。

世帯別(年齢・年収・居住人数)の検討状況

分譲住宅を購入した世帯主の年齢や年収、居住人数を見ていきましょう。

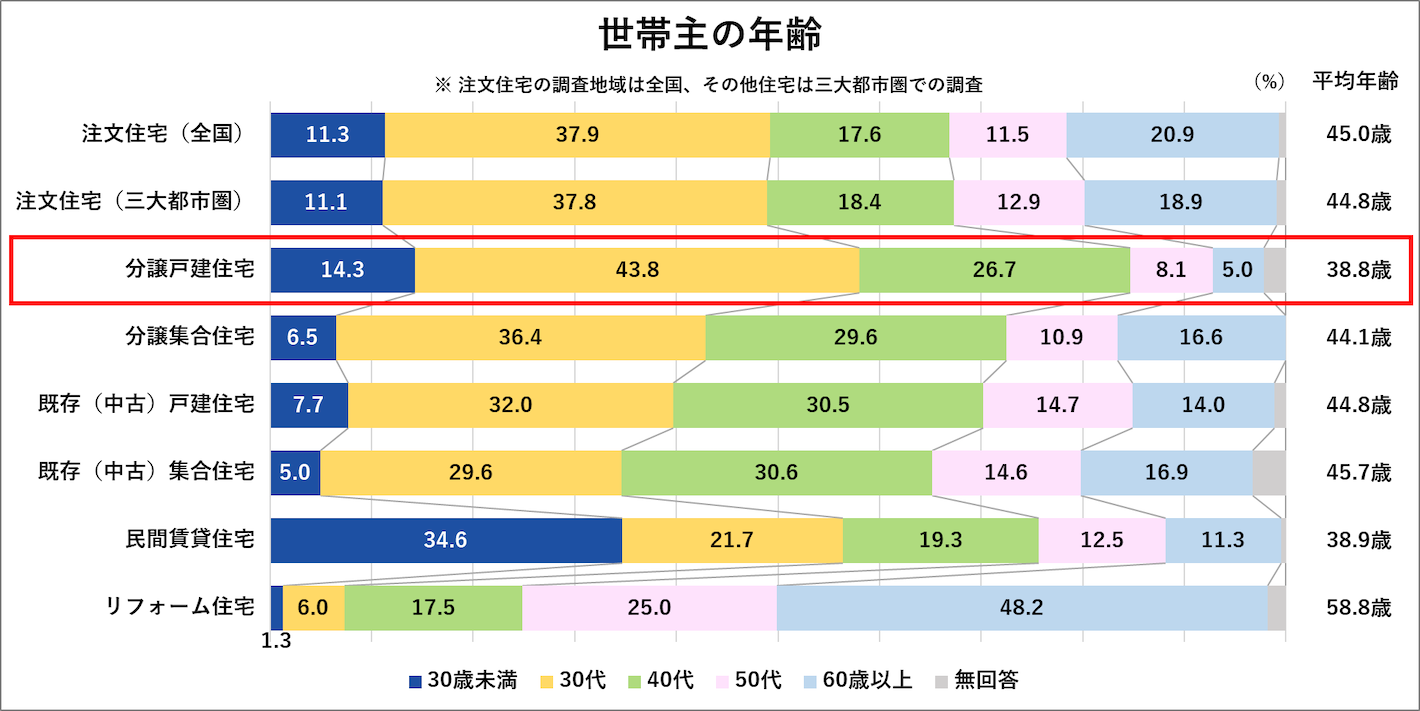

世帯主の年齢

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

分譲戸建住宅の世帯主の平均年齢は38.8歳でした。内訳は30代が43.8%で、40代と合わせると全体の7割を占めており、30歳未満の割合も14.3%と高い傾向にあります。また、注文住宅などと比較すると60歳以上の割合が少ないことから、分譲戸建住宅は子育て世代が中心的な購入層であることが分かります。

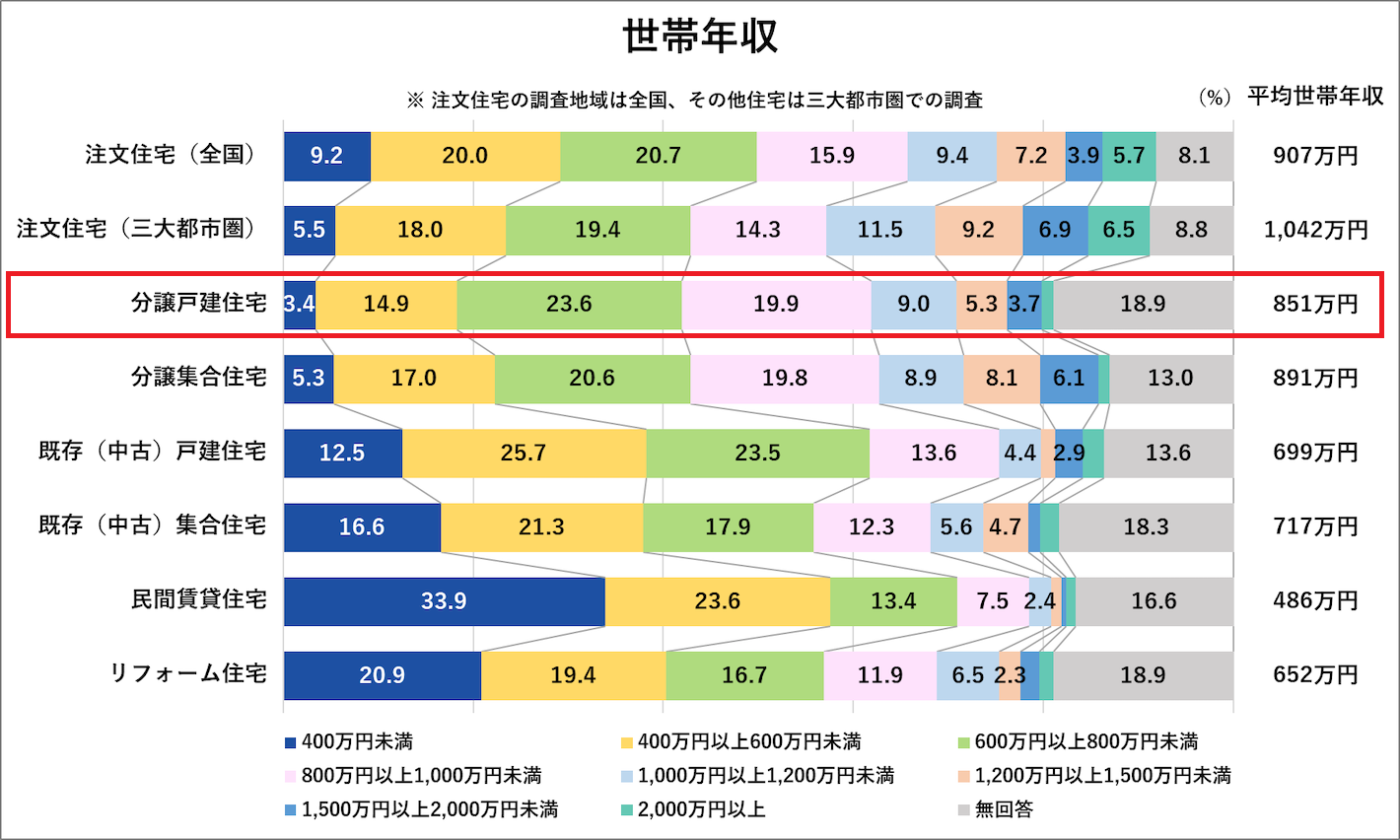

世帯年収

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

分譲戸建住宅取得世帯の平均世帯年収は851万円でした。注文住宅よりは低いものの、中古戸建住宅よりは高い水準です。また、400万円未満の世帯年収の割合が住宅種別のなかでもっとも少なくなっています。これらのことから、ある程度の収入基盤を持つ子育て世代や働き盛りの層が、「新築」であることへのこだわりを実現するために分譲戸建住宅を選択していると推測できます。

居住人数

分譲戸建住宅を購入した世帯の居住人数は3人、4人という回答が多く、夫婦と子ども1人または2人という核家族が購入者のボリュームゾーンであると推測できます。

また、住宅の選択理由として「子育てに適した環境だったから」が19.6%と一定数あるため、子どもの成長に合わせて十分な広さや部屋数を確保したいというニーズが読み取れます。

分譲住宅(一戸建て)を購入するにあたっての資金調達

家を購入するにあたり、検討の重要な要素となるのが資金です。ここでは、分譲住宅を購入した人の購入資金や住宅ローンの借入状況などを見ていきましょう。

住宅購入資金と内訳

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

令和6年度の分譲戸建住宅の住宅購入資金は平均4,591万円で、令和2年度と比較すると765万円増加しています。これは、土地価格の上昇や、建築資材、人件費の高騰などが背景にあると考えられます。

また、購入者の中心は30代(43.8%) なため、自己資金の準備期間が短くなりやすく、自己資金比率は27.3%と他の住宅タイプに比べて低くなっています。

ローンの返済額・期間・負担感

次に、分譲住宅を購入した世帯のローンの平均返済額や平均返済期間、負担感なども見ていきましょう。

| 住宅ローン年間返済額 | 平均132.1万円 |

|---|---|

| 住宅購入資金 返済期間 | 平均30.9年 |

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

平均返済期間は「30.9年」で、なかでも「35年以上」を選択する世帯が全体の6割を占めており、長期ローンを組むことが一般的な状況といえます。月々の返済額を抑えるために、多くの世帯が可能な限り長い返済期間を選択していると考察できます。

負担感は「少し負担感がある」という回答が全体の6割で、年間返済額と購入者の平均世帯年収851万円を考慮すると、無理のない返済計画を立てている世帯が多いことがうかがえます。

借入金の金利タイプ

借入金の金利タイプは、「変動金利型」が90.2%です。令和5年度は77.0%だったため、1年で約13pt増加しています。

変動金利型は、借入時の適用金利が低いといった特徴があります。新築での購入にこだわりがありつつ、妥協点として価格面をあげていることから、当初の予算を超えての購入になり、少しでも初期の返済負担を軽減できる変動金利型の選択につながっていると推測できます。

固定金利よりも変動金利型の利用者が増加している背景には、近年固定金利が上昇していること、物価高により生活費が上がっていることなどがあると考えられます。

購入者の中心である30代の子育て世帯は、将来の教育費など住宅ローン以外の支出も見据える必要があるため、目先の月々の返済額を抑え、家計にゆとりを持たせる選択をしているのではないでしょうか。

希望融資額の調達状況

希望額の融資を断られた経験を持つ世帯は、全体の7.0%です。中古戸建住宅取得世帯22.6%と比較すると大幅に低く、分譲戸建住宅の購入者は比較的スムーズに融資を受けられている状況であることが分かります。

新築のため金融機関にとって担保価値の評価がしやすく、融資審査において有利に働いているのでしょう。また、購入物件の47.2%が長期優良住宅の認定を受けていることも踏まえると、住宅の品質や資産価値が客観的に示されています。

また、融資を断られた理由に「勤続年数」が上位にあがっており、分譲戸建住宅の購入者の中心は30代の一次取得者であるため、まだ勤続年数が比較的短かったり、他のローン(自動車ローンなど)の返済が残っていたりする場合があるなどの背景が読み取れます。

分譲住宅(一戸建て)に関するその他検討事項

次に、家を探した方法や、長期優良住宅の認定など分譲住宅に関するその他検討事項を見ていきましょう。

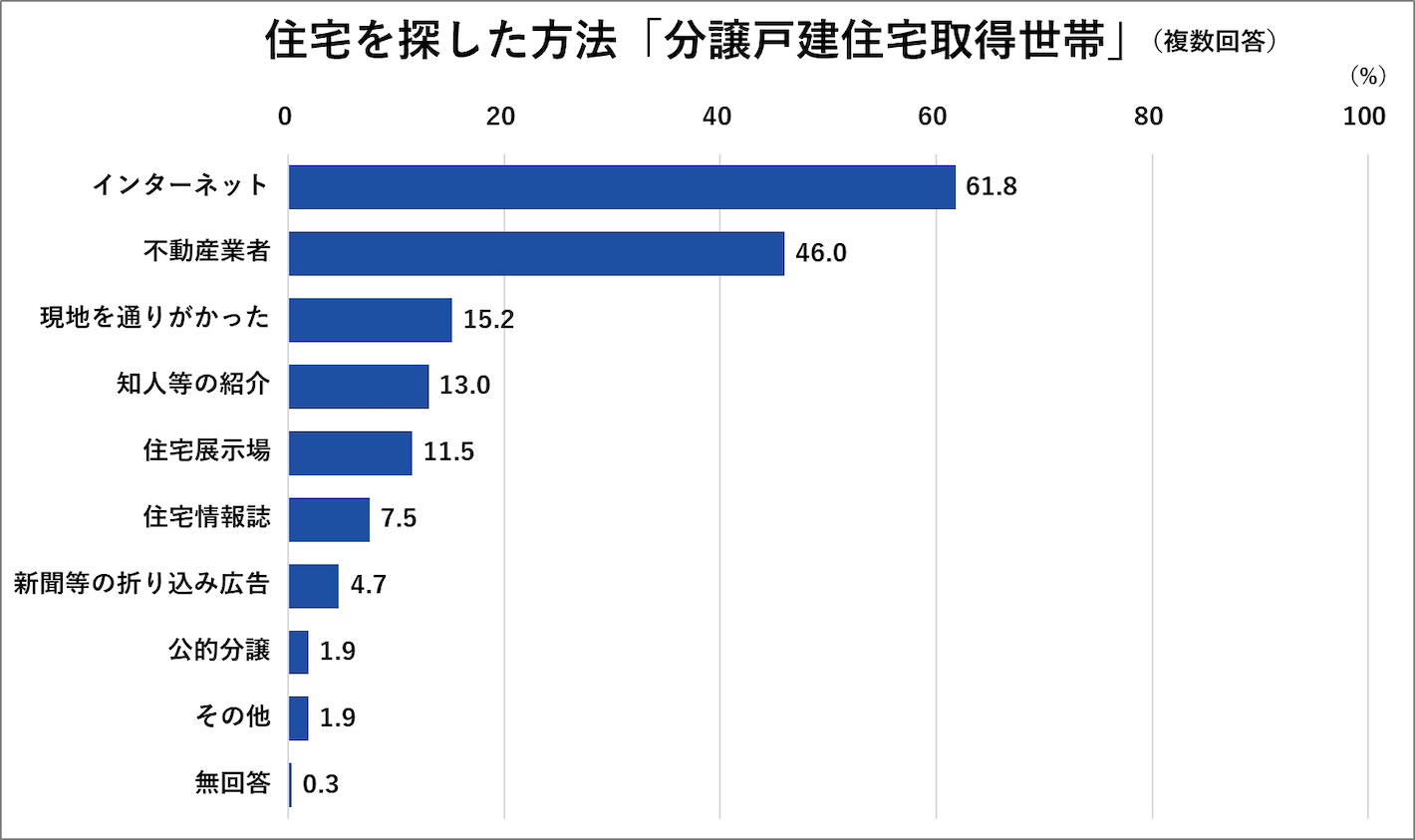

住宅を探した方法

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

分譲戸建住宅取得世帯が住宅を探した方法を見てみると「インターネット」がもっとも多く、次に不動産業者となっています。多くの購入者が、まずインターネットで広範囲の物件情報を集め、興味のある物件について不動産業者に問い合わせたり、実際に現地を訪れたりするという、デジタルとリアルを組み合わせた方法で効率的に物件を探していると考えられます。

長期優良住宅認定について

長期優良住宅は、耐震性・省エネルギー性などの認定基準を満たすことで、住宅ローン控除や金利優遇などのメリットを享受できる住宅です。

購入した住宅が長期優良住宅の認定を「受けている」と回答した分譲戸建住宅取得世帯は47.2%でした。注文住宅取得世帯の62.7%と比較すると低いですが、中古戸建住宅取得世帯10.3%と比較すると大幅に高い水準で、新築住宅に一定の住宅性能を求める傾向があります。

分譲戸建住宅は注文住宅ほどではないものの、高品質な物件が市場に一定数供給されている現状がうかがえます。

在宅勤務スペース・宅配ボックスについて

在宅勤務に専念できる個室がある…54.0%

在宅勤務に専念できる仕切られたスペースがある…9.0%

仕切られてはいないが在宅勤務に専念できるスペースがある…16.8%

近年は在宅勤務を導入する企業が増え、自宅に在宅勤務スペースを取り入れる世帯も増えています。分譲戸建住宅を取得した世帯で在宅勤務スペースがあると回答した割合は、他のどの住宅タイプよりも高くなっています。

また、不在中でも宅配を受け取れる「宅配ボックス」の設置も増加しており、「設置している」世帯は52.8%と半数を超えています。分譲住宅は、新築物件ならではの現代的な設備が標準的に備わっていることを示しています。

分譲住宅(一戸建て)を購入する際の注意点

分譲住宅の購入を検討している場合、いくつか気をつけておきたいポイントがあります。

希望条件に優先順位をつけておく

分譲住宅を選ぶ際は、立地・価格・間取り・設備などさまざまな条件を決定する必要があります。

しかし、すべての希望を満たす物件に出会うのは難しいため、事前に「立地が最優先」「価格を重視」といった優先順位を明確にしておくことが重要です。

物件費用以外の追加金額を確認する

購入時には物件価格だけでなく、諸費用が発生します。諸費用は、購入価格の6~9%程といわれています。料金の目安や相場、内訳は以下の通りです。

- 仲介手数料(物件価格の3%+6万円+消費税が上限)

- 登記費用(固定資産税評価額の0.1%〜2%、司法書士へ依頼する場合は報酬も発生する)

- 住宅ローン事務手数料(相場3万円程度)

- 住宅ローンの保証料(借入額の0.5%〜2%程度)

- 火災保険料(相場10万円程度)

- 地震保険料(相場5万円程度)

- 固定資産税・都市計画税の日割り分

など

他にも引っ越し代や家具の購入費用などがかかります。予算を組む際には、購入価格だけではなくこれらの諸費用も含めて考えるようにしましょう。

点検口や住宅性能表示の有無をチェックする

物件の内覧をする際は、間取りや設備だけではなく、点検口があるかを確認することが重要です。床下や天井裏に点検口があると、水漏れやカビ、配線トラブルなどの早期発見や修繕が可能なため、長期的なコスト削減につながります。

また、住宅性能表示制度に対応している物件なら、耐震性・省エネ性・劣化対策などを国の基準で数値的に把握でき、安心して購入できます。

物件周辺の治安や災害リスクを調べる

物件の検討時には、治安状況や災害リスクなどをチェックしておきましょう。警察庁の犯罪統計や地域の犯罪発生状況を確認したり、実際に朝・昼・夜の異なる時間帯に現地を歩いて人通りや街灯の配置をチェックしたりすると安心です。

災害リスクについては、自治体が発行するハザードマップで洪水・土砂災害・地震の危険度を確認しましょう。

犯罪発生状況やハザードマップは、警察署や自治体などのホームページで確認が可能なため、物件の情報をインターネットで収集する際に合わせてチェックすると良いでしょう。

家を購入する際は防犯対策も欠かさず行おう

侵入窃盗の発生場所別認知件数を見ると、一戸建て住宅への侵入がもっとも多くなっています。そのため、一戸建て住宅の購入を検討している場合は、不審者に狙われにくい家にすることを意識して防犯対策を行う必要があります。

玄関や勝手口の防犯対策

侵入窃盗の侵入口は、「表出入り口」「その他の出入り口」が全体の4割弱を占めています。玄関や勝手口は、必ず防犯対策を行いましょう。ディンプルキーやウェーブキーなど防犯性の高いタイプの鍵を採用しましょう。また、補助錠やドアチェーンを設置し、二重の防犯体制を整えることも有効です。

窓の防犯対策

一戸建て住宅でもっとも多い侵入口は、窓です。特に1階やベランダに面した窓は狙われやすいため、防犯対策を施しましょう。防犯ガラスを採用したり、防犯フィルムを貼り付けることで、ガラス破りによる侵入を防ぎやすくなります。分譲住宅の場合、ハウスメーカーによっては標準仕様で防犯ガラスを使用しているため確認しましょう。シャッターや面格子も、オプションで追加できる場合があります。

また、補助錠の取り付けや窓用防犯ブザーの設置によって、侵入に時間がかかる環境をつくることが効果的です。

庭の防犯対策

庭の生垣や塀は、高くしすぎると死角が増えて狙われやすいため、適度な高さに調整しましょう。また、侵入した際に大きな音が鳴る防犯砂利の活用や、防犯カメラ、センサーライトの設置なども有効です。特に防犯カメラを適切な位置に設置することで、不審者に対して大きな脅威となります。

新居での安全な生活を支えるALSOKのサービス

新居での生活のスタートには、安全と安心が欠かせません。侵入窃盗や火災からご自宅を守り、安心できる暮らしを支える住環境づくりをALSOKがサポートします。

ホームセキュリティ

ALSOKのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」では、「オンラインセキュリティ」と「セルフセキュリティ」をご用意しており、ご希望にあわせてお選びいただけます。セルフセキュリティは、お手頃価格でホームセキュリティを導入でき、もしものときはALSOKへ駆けつけを依頼することができます。

オンラインセキュリティは、異常発生時に自動でALSOKが駆けつけます。また、スマートフォンを持っているだけで警備を自動解除し、外出時はワンタッチで警備を開始できる便利な機能も活用いただけます。

ALSOKのホームセキュリティは在宅中も警備をセットできるので、外出中はもちろん、就寝中や一人での在宅時にも安心です。ホームセキュリティの導入を検討している方は、ぜひALSOKにご相談ください。

防犯カメラ

ALSOKでは、ご家庭向けの防犯カメラを数多く取り揃えており、侵入対策や車上荒らし、室内の見守りなどさまざまな場面での防犯に役立ちます。人感センサーが作動すると自動で録画を開始できるものや、夜間の撮影が可能なカメラなどをお選びいただけます。ご家庭に合わせた最適なプランをご提案いたします。

まとめ

分譲住宅(一戸建て)は、特に家族が増えた子育て世帯から選ばれています。分譲住宅の検討時には間取りやデザインが重視されますが、治安状況や防犯設備の確認も重要です。住宅の購入を検討されている方は、本記事でご紹介した統計データや注意点を参考にしながら、ご自身やご家族に合った住まいを検討してみてください。