新築の注文住宅を検討する際のポイントは?統計データをもとに解説

マイホームの購入を検討する際、選択肢の1つとして新築の注文住宅を検討する方も多いのではないでしょうか。注文住宅は、自由度が高く理想の住まいを実現できる反面、土地や建築費用、間取り設計など検討すべき要素が多いため、注意点を把握しておくことが大切です。さらに、統計データをもとに実際に購入した世帯の傾向を知ることで、より現実的な判断がしやすくなるでしょう。

本記事では、統計データをもとに注文住宅を建てる際に押さえておきたいポイントを解説します。

目次

注文住宅とは?

注文住宅とは、購入した土地または保有している土地に、建築会社やハウスメーカーに依頼して新たに建設する一戸建て住宅のことです。

新築の一戸建てには建売住宅もありますが、建売住宅は既に完成している住宅のことです。注文住宅は、キッチンや浴室といった水回りの仕様、収納の数や位置、外観デザインまで細かく要望を反映できるため、「理想のマイホームを実現したい」と考える方に選ばれています。自由度が高い分、入居までの期間が長くなる傾向がありますが、こだわりの住空間を形にできる点が大きな魅力です。

注文住宅を建てるまでの流れ

- 予算・希望条件の優先順位を決める

- 土地探し

- 建築会社・ハウスメーカー探し

- 住宅設計プランの作成

- 見積もり

- 工事請負契約の締結

- 住宅ローン審査

- 着工

- 完成・引き渡し

はじめに希望条件の優先順位や予算を明確にしておきましょう。条件が整理できたら、不動産会社などを通じて土地を探します。土地探しの際は、立地や敷地面積だけでなく、災害リスクの確認も重要です。また、建築基準法などの制限があると希望通りの家が建てられない可能性があるため、建築制限がないか確認しておくと良いでしょう。

土地探しと並行して、建築を依頼する建築会社やハウスメーカーを選びます。住宅展示場やカタログ、ホームページなどで情報収集を行います。

依頼先の決定後は住宅設計プランや見積もりを作成し、打ち合わせを重ねて間取りやデザインを決定していきます。その後、工事請負契約を結び、住宅ローンの審査が通れば着工に進みます。工事が完了すると引き渡しとなります。

これが一般的な注文住宅を建てるまでの流れです。総期間は1年から1年半が目安とされていますが、建築条件や住宅の規模、天候などによって異なります。

注文住宅を検討する際に比較した住宅の種類

ここからは、国土交通省「令和6年度 住宅市場動向調査報告書」の統計データをもとに解説します。統計データを見ると、全国・三大都市圏ともに、注文住宅取得世帯は9割ほどが「注文住宅」を比較検討していました。注文住宅を購入した世帯は、強い意向で注文住宅を選んだことが分かります。

また、年次推移を見ると、注文住宅を比較検討する割合は増加傾向にあります。せっかく住宅を購入するなら、デザインや設備などにこだわりたいと考えている人が多いのかもしれません。

注文住宅取得世帯が他に検討していたのは「分譲戸建住宅」「既存(中古)戸建住宅」で、一戸建て住宅が比較対象となっています。「分譲戸建住宅」「既存(中古)戸建住宅」との比較検討は、資金調整の点でなるべく購入金額を抑えたいニーズのユーザー層が予想できます。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

注文住宅の選択理由

注文住宅を購入した世帯は、どのような理由で選んでいるのでしょうか。

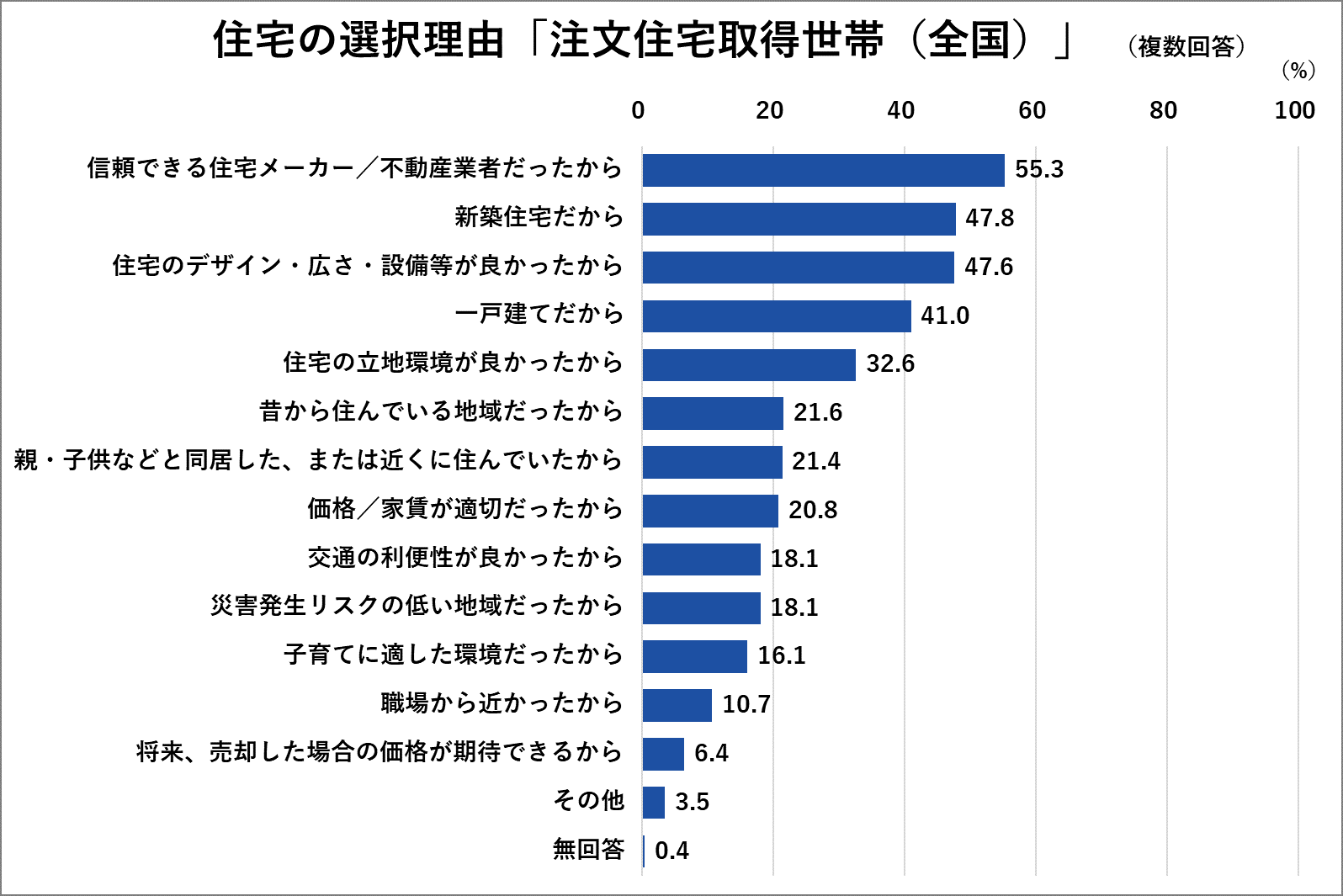

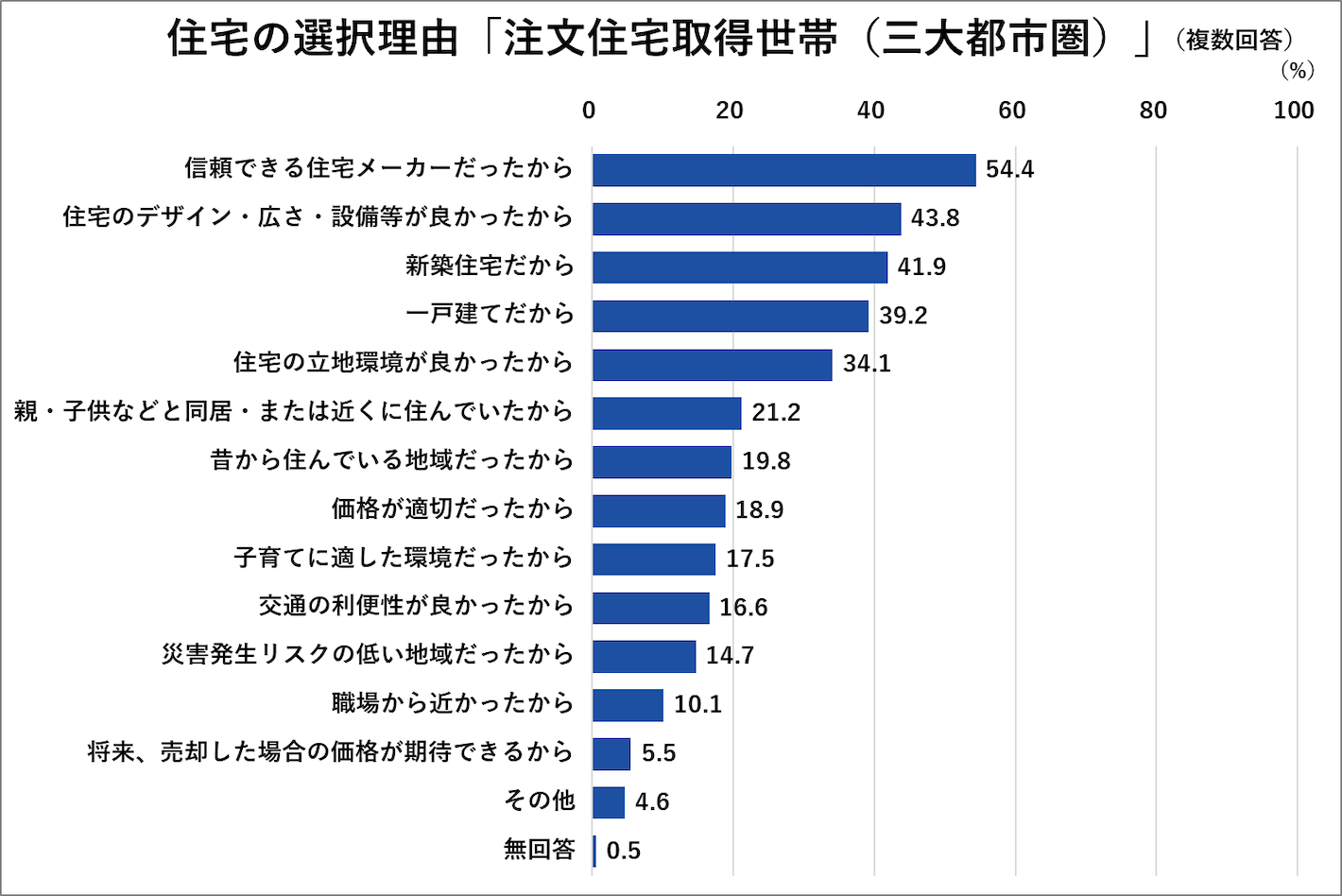

注文住宅を選択した理由

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

全国の注文住宅取得世帯の選択理由を見ていくと、「信頼できる住宅メーカーだから(55.3%)」がもっとも多くなっています。次に「新築住宅だから(47.8%)」「住宅のデザイン・広さ・設備等が良かったから(47.6%)」と続いています。三大都市圏でも「信頼できる住宅メーカーだから(54.4%)」が多く、次に「住宅のデザイン・広さ・設備等が良かったから(43.8%)」「新築だから(41.9%)」となっています。

注文住宅取得世帯の多くが安心して任せられる住宅メーカーと判断し、建築に踏み切っていることが分かります。

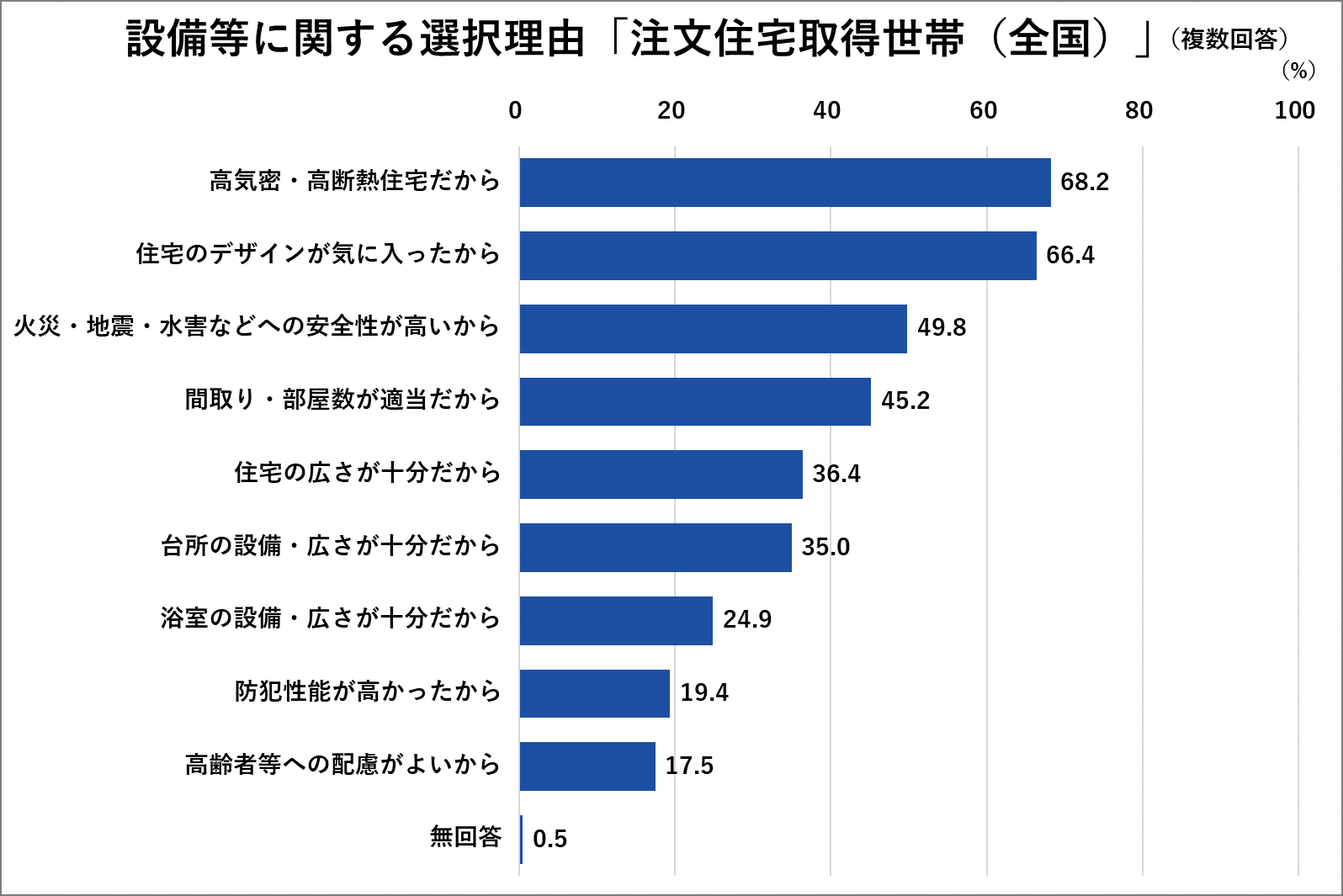

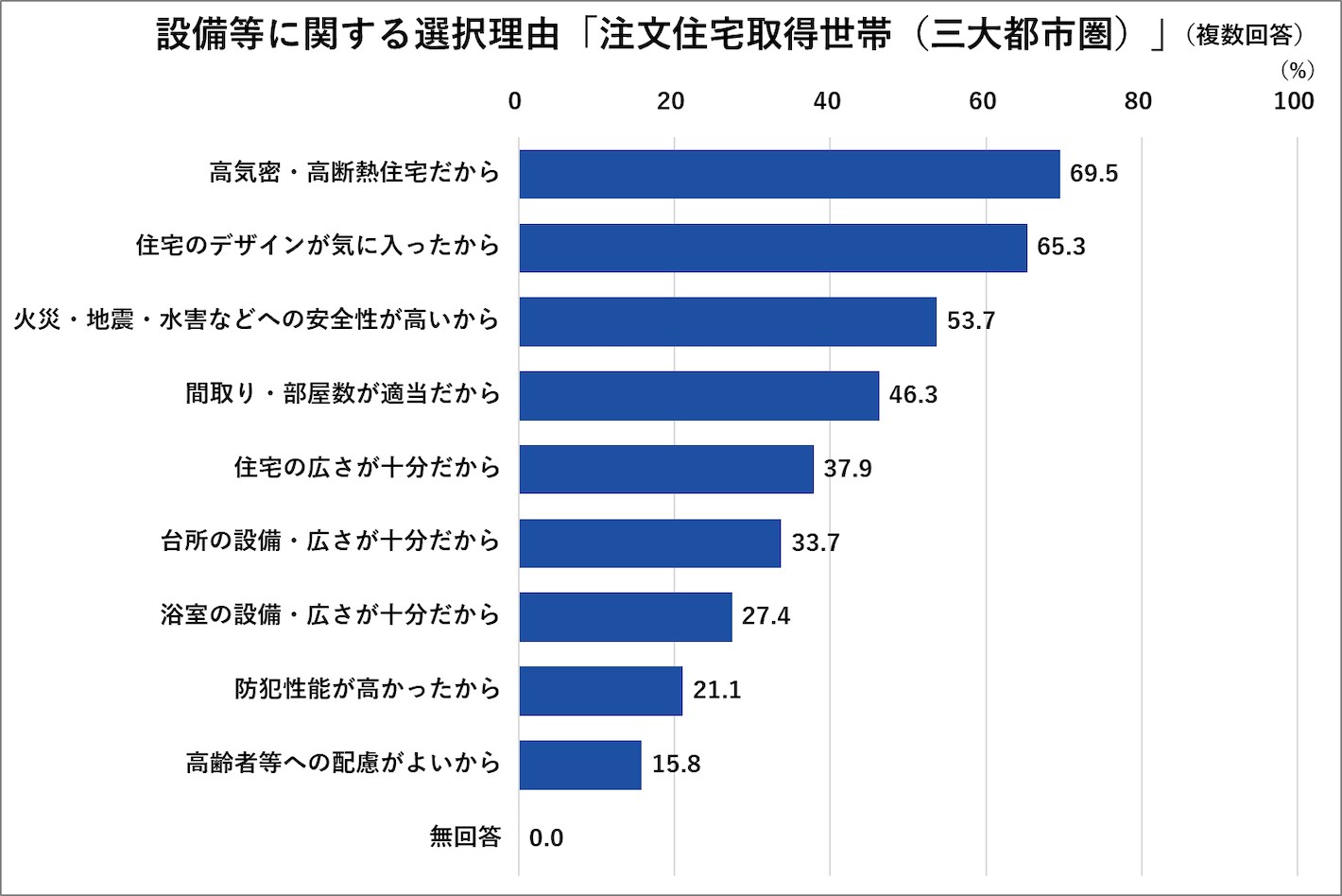

設備等に関する選択理由

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

次に、設備等に関する選択理由を見ていきましょう。全国・三大都市圏ともにトップ3は同じです。もっとも多いのが「高気密・高断熱住宅だから」で、次いで「住宅のデザインが気に入ったから」「火災・地震・水害などの安全性が高いから」が多くなっています。

分譲戸建住宅を選んだ世帯では、間取りや部屋数といった理由が多く、住宅の広さやつくりを重視する傾向が見られます。一方で注文住宅を選択した世帯は、住宅の機能性の高さやデザイン、安全性を重視していることが分かります。

注文住宅を選ぶにあたり妥協したもの

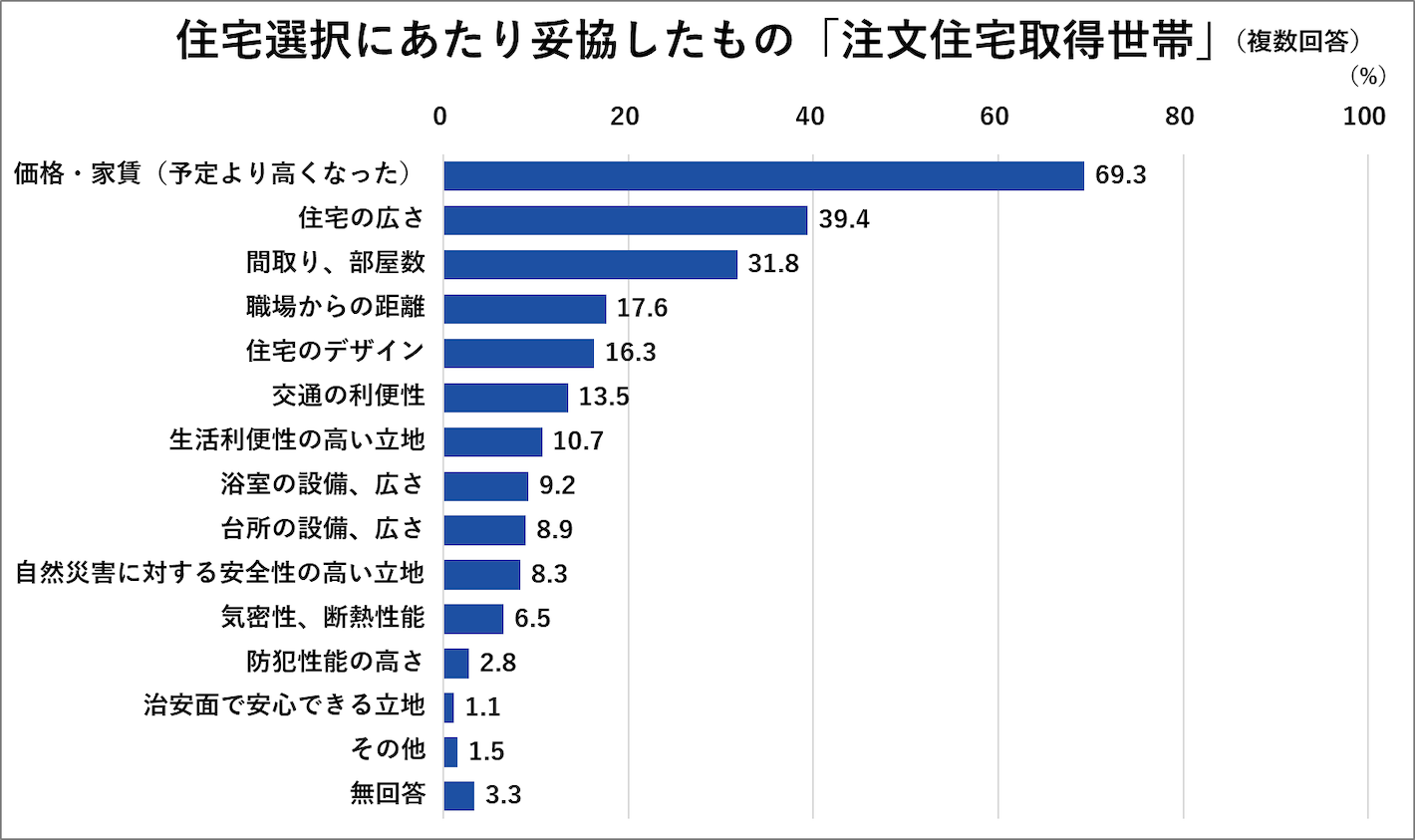

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

住宅を選択するにあたり妥協したものは、「価格(予定より高くなった)」という回答が69.3%ともっとも多くなっています。次いで、「住宅の広さ」「間取り、部屋数」となっています。これは、全国・三大都市圏ともに同じ結果でした。

理想の住まいを実現するために、予算と間取りや部屋数を含めた部屋の広さを天秤にかけながら悩む方が多いと推測できます。

既存(中古)住宅にしなかった理由

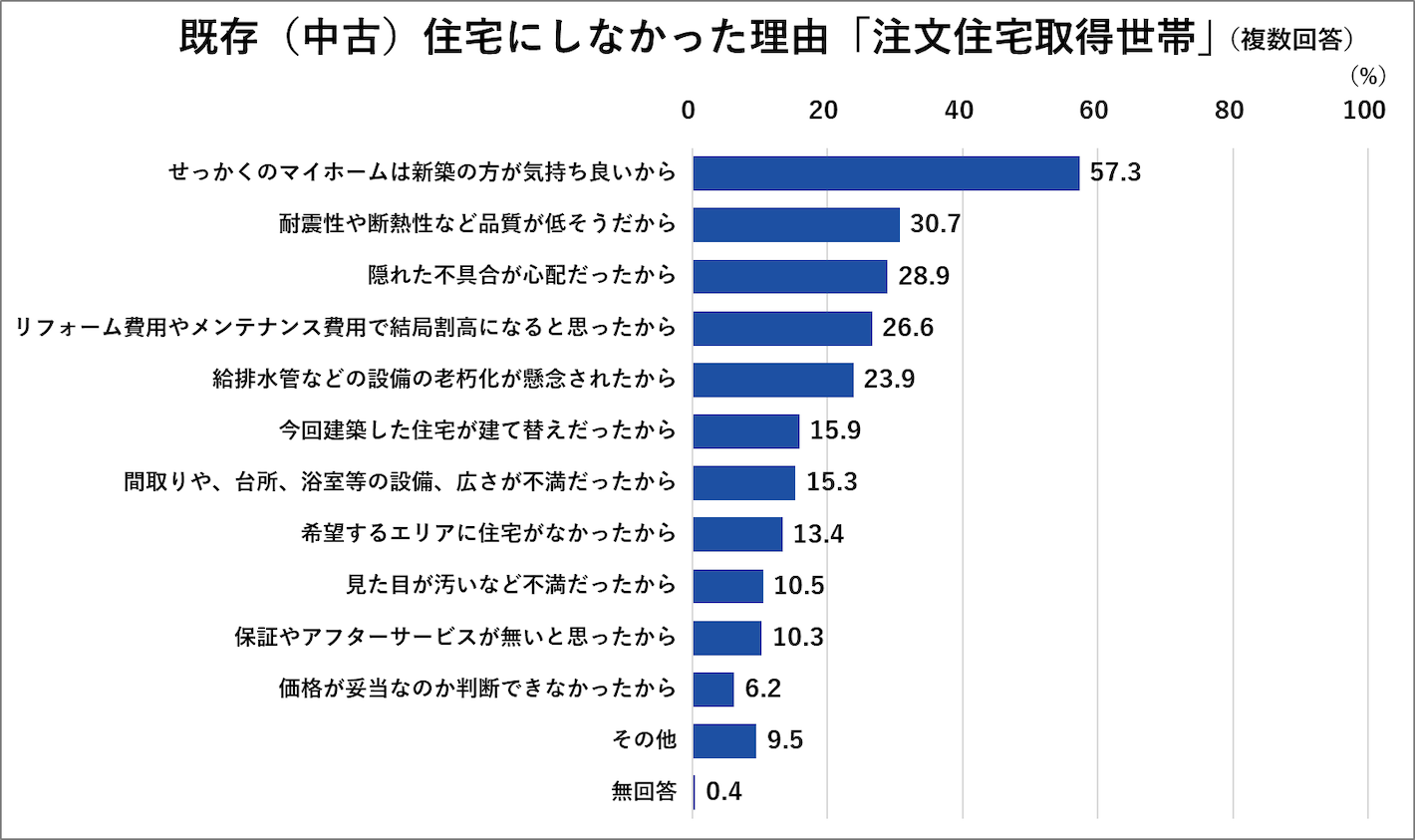

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

中古を選ばなかった理由として多かったのは、「せっかくのマイホームは新築の方が気持ち良いから」という回答で、全国・三大都市圏で同じ結果です。

注文住宅を選択した理由でも「新築住宅だから」が挙げられていることから、新築に対するこだわりや品質への懸念が背景にあると考えられます。

次いで「耐震性や断熱性など品質が低そうだから」「隠れた不具合が心配だったから」「リフォーム費用やメンテナンス費用で結局割高になると思ったから」という回答が多く見られました。この結果から、既存住宅の品質や将来の費用に関する不安があり、新築の注文住宅を選んだと考えられます。

新築であれば、最新の建築基準や技術に基づいた安心感、そして一定期間の保証やアフターサービスが期待できるため、長期的な視点での経済的・精神的な安定を求めている傾向が読み取れます。

世帯別(年齢・年収・居住人数)の検討状況

注文住宅を購入した世帯の平均年齢や年収、何人で住んでいるのかなども気になるのではないでしょうか。

世帯主の年齢

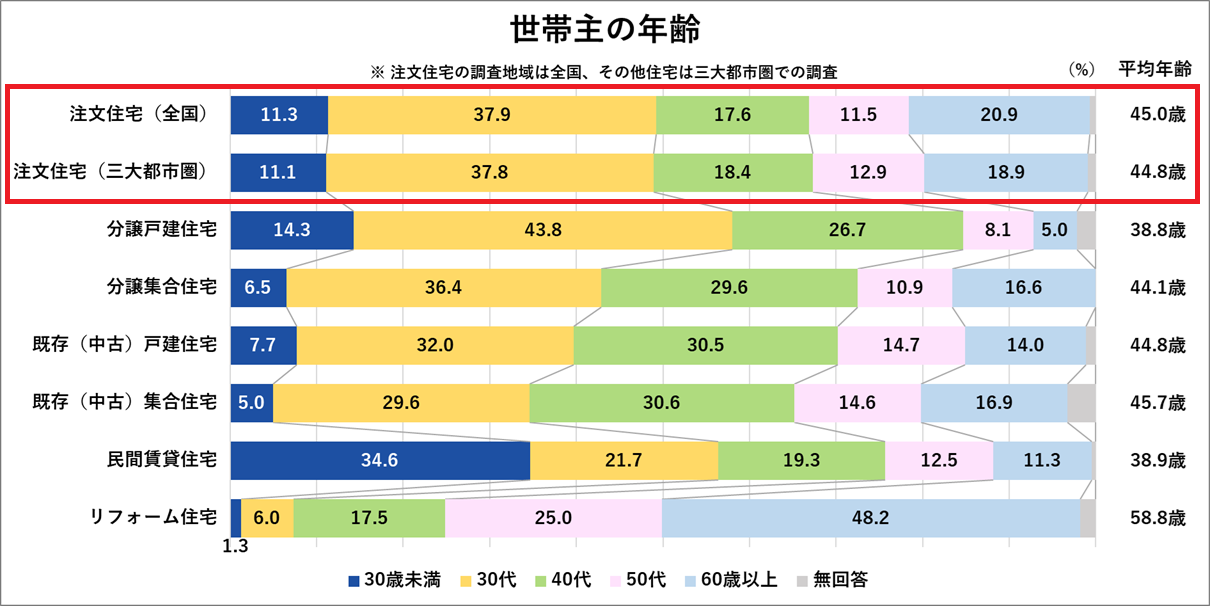

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

世帯主の年齢を見ていくと、注文住宅を選んだ世帯は全国・三大都市圏ともに「30代」という回答がもっとも多くなっています。働き盛りで経済的基盤が比較的安定している時期に、家族の成長を見据えて住まいを計画する傾向が見られます。

また、「60歳以上」の回答も、分譲戸建住宅や分譲集合住宅より多くなっています。注文住宅を購入する世帯のなかには、2世帯住宅や、子育てが落ち着き夫婦だけで暮らすためのコンパクトな住まいとして、注文住宅を選ぶケースもあるようです。

なお、全国の「世帯主の平均年齢」は令和2年度42.9歳から令和6年度には45.0歳へと緩やかに上昇傾向にあり、晩婚化やライフスタイルの多様化などが影響していると考えられます。

世帯年収

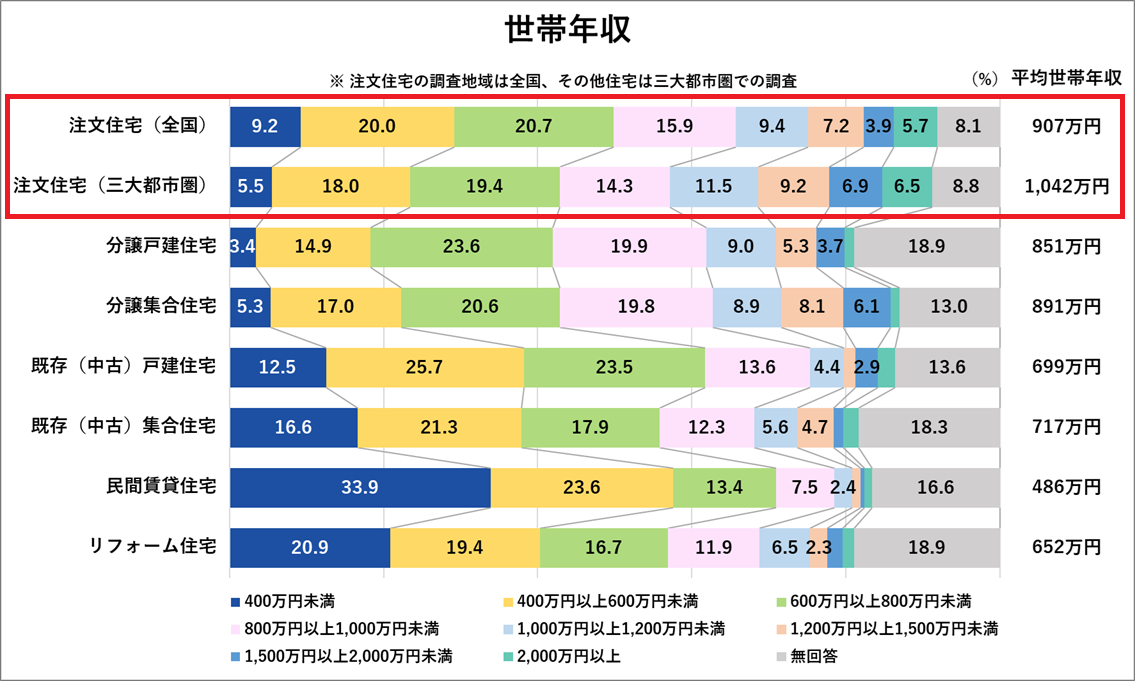

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

注文住宅取得世帯の世帯年収は、全国平均907万円で、他の住宅種別と比較して高い水準にあります。特に三大都市圏では平均1,042万円と高い傾向にあります。

しかし、住宅取得の最大の妥協点が「価格(予定より高くなった)」であったことを踏まえると、高い世帯年収を持つ層であっても、理想の注文住宅を建てる際には、当初の予算を上回るケースがあると考えられます。

居住人数

注文住宅取得世帯の居住人数は、全国平均で3.1人でした。もっとも多かった回答が「3人(31.6%)」ですが「2人(30.5%)」も僅差で多くなっています。これは、三大都市圏も同じ結果です。

夫婦だけで暮らす世帯、または子どもが1〜2人いる核家族が注文住宅の主な取得層であることが読み取れます。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

注文住宅を購入するにあたっての資金調達

家を購入するにあたり重要な要素の1つが、資金調達についてです。ここでは、実際に注文住宅を購入した世帯の資金調達についてのデータを見ていきましょう。

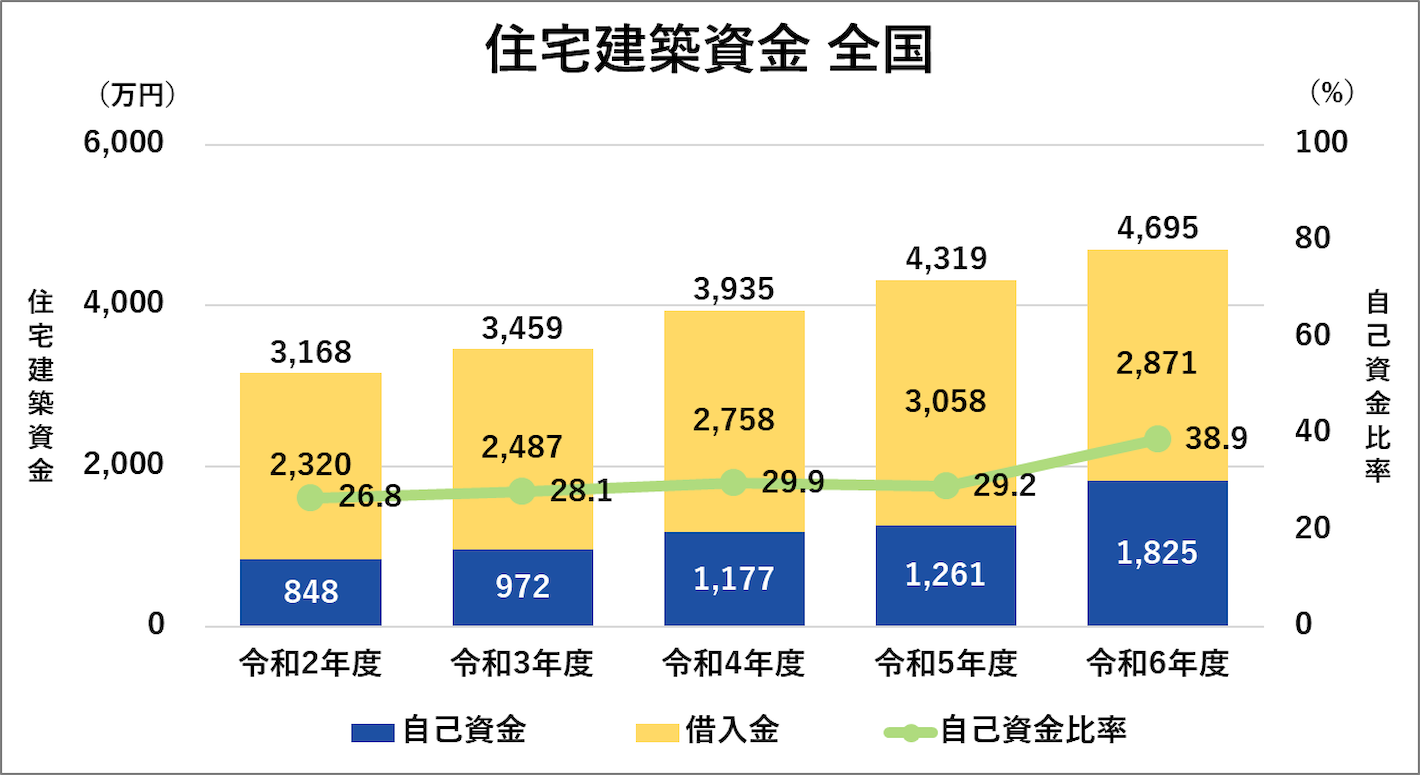

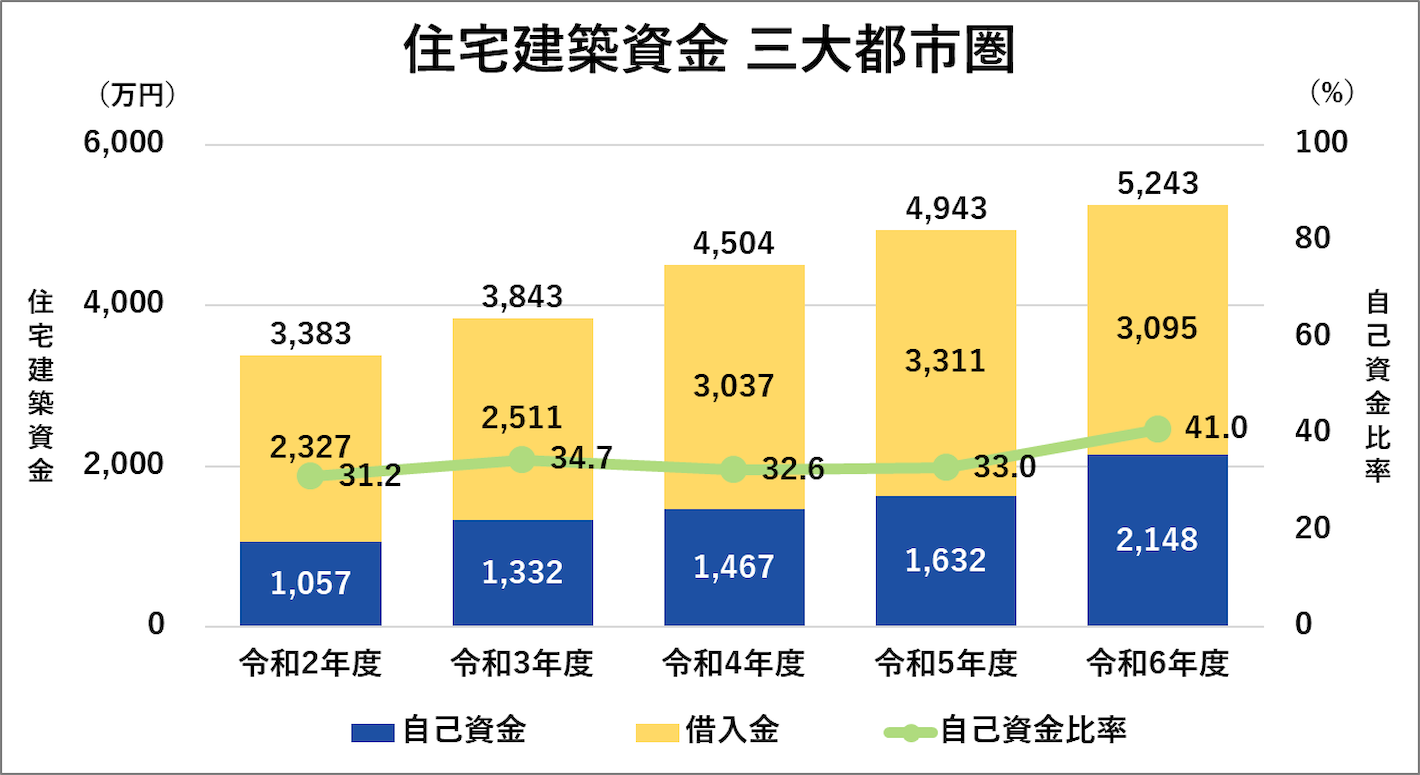

住宅建築資金と内訳

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

令和6年度の住宅建築資金の平均を見ていくと、全国平均は4,695万円で、三大都市圏平均は5,243万円でした。過去5年の推移を見ると、全国・三大都市圏ともに平均額が1,000万円以上上昇しており、建築資材や住宅設備の高騰が背景にあると考えられます。

資金調達の内訳を見ると、住宅建築資金は自己資金よりも借入金の割合が高く、住宅ローンの利用が欠かせない状況です。ただし、全国の自己資金比率は令和2年度の26.8%から令和6年度には38.9%へと大幅に増加しています。住宅価格の上昇に備えて自己資金を厚く準備する傾向や、経済力のある層が注文住宅を選んでいることが背景にあると考えられます。

なお、土地を購入した注文住宅取得世帯について、住宅建築資金と土地購入資金を合わせた総額は、全国平均で6,188万円、三大都市圏平均で7,364万円となっています。

土地価格も年々増加傾向にあるため、立地選びの際には土地価格も考慮する必要があるでしょう。

ローンの返済額・期間

令和6年度の住宅ローンの年間返済額は、全国平均で144.8万円、三大都市圏平均で158.0万円でした。分譲戸建住宅の平均132.1万円と比較すると、注文住宅を選んだ世帯の返済額は高めであることが分かります。

また、全国・三大都市圏ともに「35年以上」の返済期間を選ぶ世帯が圧倒的に多く、長期ローンが主流となっています。これは、注文住宅の高額な建築費・土地資金を背景に、月々の返済負担を軽減するためと考えられます。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

借入金の金利タイプ

注文住宅取得者が住宅ローンを利用した際に選んだ金利タイプは、圧倒的に「変動金利型」が多く、全国で84.5%、三大都市圏で96.5%です。

一般的に変動金利型は、金利変動のリスクがあるものの、固定金利型よりも適用当初の金利が低く設定されています。高額な住宅費用と長期返済という現実のなかで、月々の返済額を抑えることを最優先し、低金利環境が続くという期待のもと変動金利型を選択する人が多いと考えられます。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

希望融資額の調達状況

希望融資額の調達状況では、約1割の世帯が希望額通りの融資を受けられていない結果になっています。融資を断られた理由として、「年収」がもっとも多く36.7%でした。次いで「年齢」(26.7%)と、「他の債務の状況や返済履歴」(23.3%)となっています。

注文住宅はローン期間が長い傾向があるため、年齢も重要な判断基準とされると考えられます。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

注文住宅に関するその他検討事項

その他に、施工者を探した方法や、敷地の取得方法・取得時期などを見ていきましょう。

施工者を探した方法

- 住宅展示場…50.8%

- インターネット…46.6%

- 知人等の紹介…25.1%

という結果でした。住宅展示場では、建物のモデルや素材、設備などを見学できます。個々のこだわりを反映させる注文住宅においては、具体的なイメージを掴むための「体験型」の情報収集が好まれると考えられます。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

敷地の取得方法・取得時期

注文住宅の場合、家を建てる敷地(土地)を探す必要があります。土地取得には購入、贈与、相続を受けるなどの方法がありますが、新築注文住宅を購入した世帯のうち、全国で69.5%が土地を購入しています。

また、新築注文住宅購入における敷地の取得時期は「1年前」が73.1%ともっとも多く、比較的短期間で建築が進められている傾向があります。土地の選定と住宅の設計・建築を並行して進める、あるいは土地購入後に速やかに建築に移るケースが多いと推測されます。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

長期優良住宅認定について

注文住宅を選んだ世帯は、6割以上が長期優良住宅認定を受けていると回答しており、年々増加傾向にあります。

注文住宅取得世帯は、住宅の資産価値の維持や光熱費の削減、将来のリフォームコストの抑制といったメリットを重視していると考えられます。また、長期優良住宅への関心と普及が着実に進んでいることも読み取れます。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

在宅勤務スペース・宅配ボックスについて

● 在宅勤務に専念できる個室がある…(全国)48.6%、(三大都市圏)54.4%

上記の通り、約半数が在宅勤務に専念できる個室を確保しています。近年は在宅勤務の普及が進んでおり、仕事や学習に集中できる専用空間を優先的に取り入れていると推測できます。

また、宅配ボックスの設置については、設置している世帯が全国では38.1%、三大都市圏で41.9%となっています。

共働き世帯の増加やインターネット通販の普及を背景に、自由に設計できる注文住宅だからこそ宅配ボックスを設置している層も多いと考えられます。設置割合は令和4年と比較して増加しているため、宅配ボックスが現代のライフスタイルにおいて、新築住宅に求められる標準的な設備の1つとして認識されつつあるようです。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

注文住宅を建てる際の注意点

注文住宅は、自由度が高く理想の住まいを実現できますが、事前にしっかりと計画を立てておかなければ後悔につながる可能性があります。ここでは、注文住宅を建てる際に押さえておきたい注意点を解説します。

土地と建物をセットで検討する

注文住宅では「土地」と「建物」を別々に考えがちですが、両者は切り離せない関係にあります。土地の広さや形状によって建てられる建物の規模や間取りは制約を受けます。

また、土地に予算をかけすぎてしまい建物に十分な資金を回せなくなるケースも少なくありません。理想の家づくりを実現するためには、土地探しと建物設計を同時進行で進め、全体のバランスを見ながら判断することが大切です。

ライフサイクルコストを考慮する

住宅にかかる費用は建築時の初期費用だけではありません。住み始めてからの維持管理費、光熱費、税金、さらには将来的な解体費用までを含めた「ライフサイクルコスト」を意識する必要があります。例えば、断熱性能や省エネ性能の高い住宅は建築費用がやや高額になる傾向がありますが、光熱費の削減効果により長期的な経済的メリットもあります。初期費用だけで判断せず、生涯コストの視点で検討することが後悔のない家づくりにつながります。

将来を見据えた間取り設計をする

家族のライフステージは、時間とともに変化します。子育て期には安全性や利便性を重視し、高齢期にはバリアフリー対応が求められます。さらに、近年は在宅勤務が一般化してきたことから、テレワークスペースを確保するニーズも増えています。将来を見据え、部屋の仕切りを変更しやすい構造にしたり、廊下幅を広めに設計したりと、柔軟性を持たせた間取りにすることが重要です。

地域の治安や災害リスクを調べる

建物の設計だけでなく、建てる場所の安全性を確認することも欠かせません。自治体のハザードマップを確認し、洪水・土砂災害・地震などのリスクを把握しましょう。

また、地域の治安や犯罪発生状況を調べることも重要です。住宅に防犯性の高い設備を導入しても、周辺環境が不安定であれば安心して暮らすのは難しくなります。災害リスクや治安状況を事前に調査したうえで、長く安心して住める立地かどうかを判断することが大切です。

治安状況や災害リスクなどは、警察署や自治体のサイトから確認することが可能です。

家を建てる際は防犯対策も欠かさず行おう

住宅を狙った侵入窃盗は、一戸建て住宅がもっとも多く、令和6年の認知件数は12,475件となっています。注文住宅を建てる際は、防犯対策もあわせて実施するようにしましょう。

出典:警察庁「住まいる防犯110番 データで見る侵入犯罪の脅威」

警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」

ワンドアツーロックを意識する

玄関ドアや勝手口、窓には1つの扉に2つ以上の鍵を設置する「ワンドアツーロック」を意識しましょう。ピッキングやサムターン回しといった不正侵入は「時間がかかる」と判断されるとあきらめるケースが多いため、犯罪抑止につながります。また、ピッキングしにくいディンプルキーやウェーブキーなど防犯性の高いタイプの鍵を採用することをおすすめします。

ガラス破り対策をする

住宅侵入の手口で多いのが、窓ガラスを破って鍵を開ける「ガラス破り」です。特に1階の窓や掃き出し窓、ベランダに面した窓は要注意です。防犯ガラスや防犯フィルムを採用することで、窓ガラスが割れにくくなり、犯行をあきらめさせる効果があります。

防犯カメラやホームセキュリティを導入する

防犯カメラを庭や玄関などに設置することで、「監視されている」という心理的抑止効果が期待できます。万が一被害に遭った場合でも証拠として記録でき、事件の早期解決に役立ちます。なお、庭や玄関前の防犯対策には、人影に反応して点灯するセンサーライトの設置もおすすめです。

また、警備会社と連動するホームセキュリティを導入することで、不審者の侵入や火災などの非常時に迅速な対応を受けられます。建築段階から配線や設置場所を計画できるため、効率的に導入可能です。

新居での安全な生活を支えるALSOKのサービス

新居での生活のスタートには、安全と安心が欠かせません。侵入窃盗や火災からご自宅を守り、安心できる暮らしを支える住環境づくりをALSOKがサポートします。

ホームセキュリティ

ALSOKのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」では、「オンラインセキュリティ」と「セルフセキュリティ」をご用意しており、ご希望にあわせてお選びいただけます。セルフセキュリティは、お手頃価格でホームセキュリティを導入でき、もしものときはALSOKへ駆けつけを依頼することができます。

オンラインセキュリティは、異常発生時に自動でALSOKが駆けつけます。また、スマートフォンを持っているだけで警備を自動解除し、外出時はワンタッチで警備を開始できる便利な機能も活用いただけます。

ALSOKのホームセキュリティは在宅中も警備をセットできるので、外出中はもちろん、就寝中や1人での在宅時にも安心です。ホームセキュリティの導入を検討している方は、ぜひALSOKにご相談ください。

防犯カメラ

ALSOKでは、ご家庭向けの防犯カメラを数多く取り揃えており、侵入対策や車上荒らし、室内の見守りなどさまざまな場面での防犯に役立ちます。人感センサーが作動すると自動で録画を開始できるものや、夜間の撮影が可能なカメラなどをお選びいただけます。ご家庭に合わせた最適なプランをご提案いたします。

まとめ

注文住宅は、1から自由に考えてつくることができるからこそ、理想を形にできる大きな魅力があります。一方で、費用や資金計画、長期的な返済といった現実的な課題にも向き合う必要があります。

本記事で紹介した統計データや注意点を参考にしながら、ご自身やご家族にとって納得のいく住まいづくりを進めてください。