一人暮らしの孤独死対策は?高齢者を支える見守りサービスの活用

近年、日本では少子高齢化が進行し、高齢者が一人暮らしをするケースが非常に多く見られるようになりました。このような背景のもと、高齢者の孤独死が大きな社会問題となっており、地方自治体や民間企業が地域による見守り活動や見守りサービスの提供など、さまざまな対策を講じています。

そこで本記事では、社会問題化している孤独死の現状と対策、特に見守りサービスの活用について詳しく解説します。

目次

一人暮らしをしている高齢者の数と孤独死の推移

孤独死とは、誰にも看取られることなく、一人で亡くなることを指します。特に近隣との関係が希薄な高齢者に多く見られる傾向があります。

内閣府が公表している「令和6年版高齢社会白書」によると、2022年時点で65歳以上の単身世帯数は、約873万世帯に上っています。2013年は573万世帯であったため、10年で約1.52倍に増加している状況です。一人暮らしの高齢者が増加するなか、孤独死は深刻な社会問題となっています。

高齢の祖父母や親が一人暮らしをしている場合、もし病気が重篤化し自力で助けを呼べない状態になっても、周囲がすぐに気づけないことを心配する方は多いでしょう。また、一人暮らしをしている高齢者ご本人も、家族に迷惑や金銭的な負担をかけないため、孤独死は避けたいと考えていることでしょう。

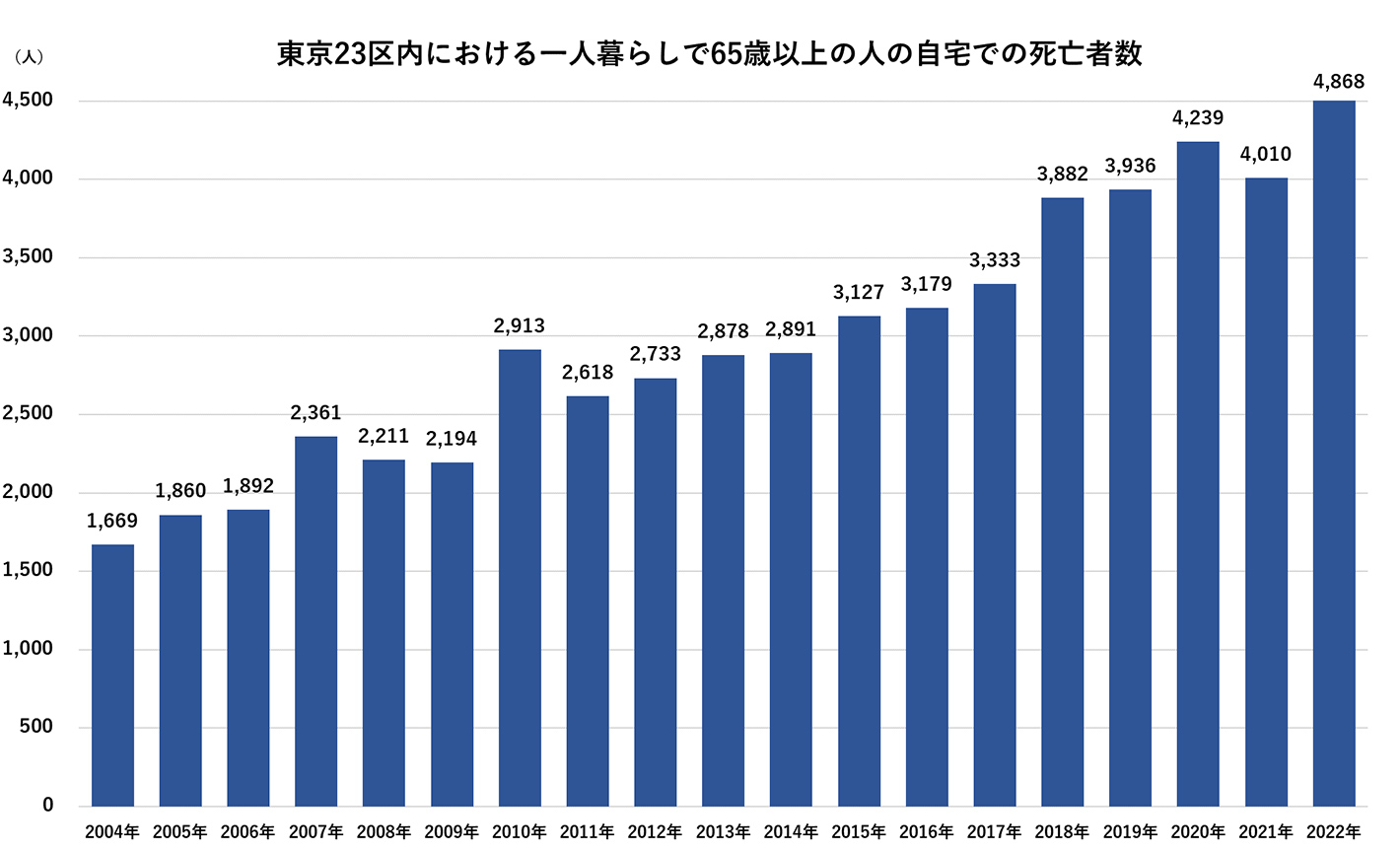

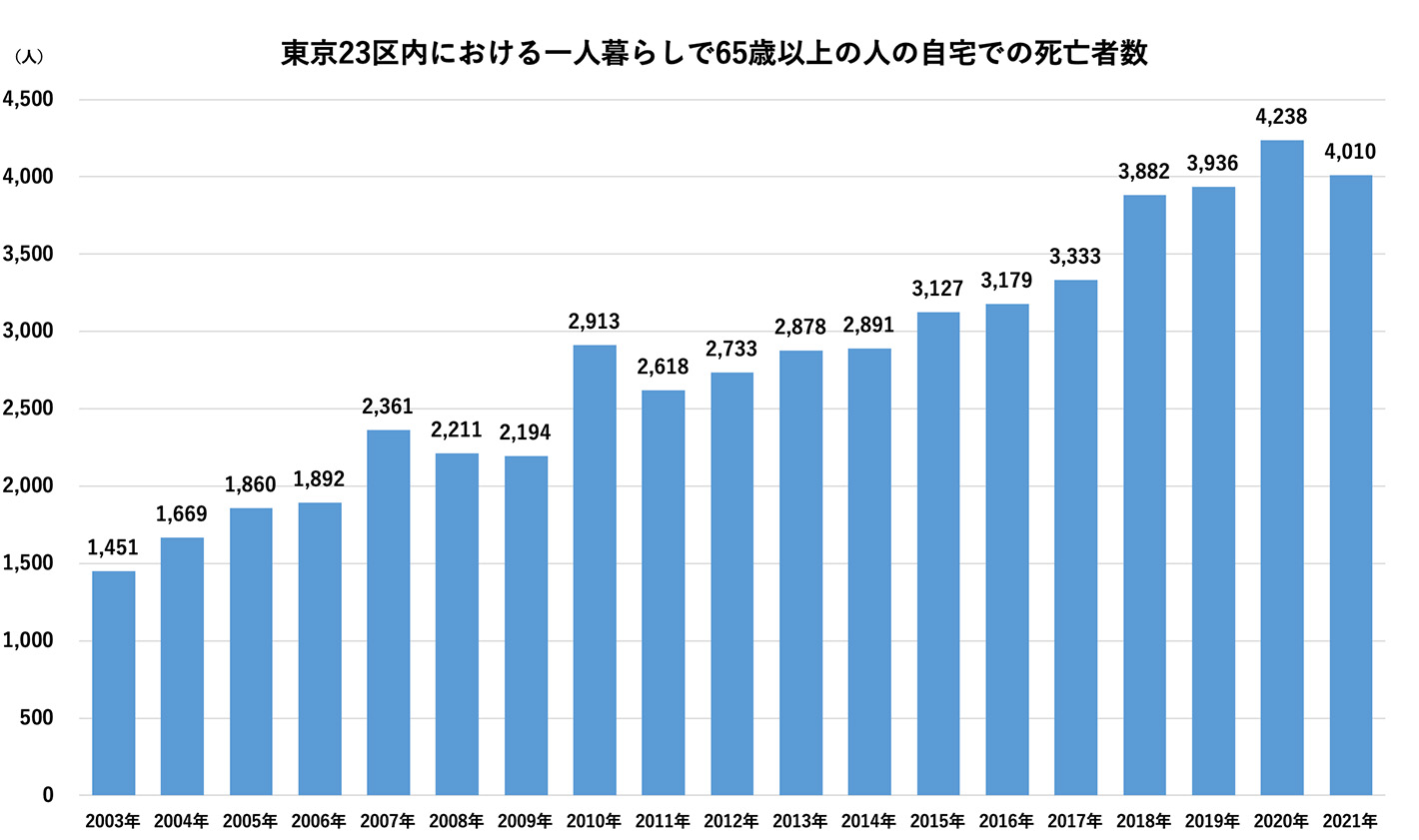

東京都が公表している統計データによれば、2022年に東京23区内で一人暮らしの高齢者(65歳以上)が自宅で亡くなった人数は、年間4,868人に上ります。1日あたりでは約13人が亡くなっている計算です。

資料:東京都福祉保健局 東京都監察医務院 統計データベース「令和5年版統計表及び統計図表:(17)65歳以上の一人暮らしの者の死亡場所」

出典:内閣府「令和6年版高齢社会白書」

孤独死と孤立死の違い

孤独死と似た言葉に「孤立死」があります。内閣府によると、2つの言葉には明確な定義の違いはありません。どちらも誰にも看取られずに一人で亡くなることを指しますが、より社会からの孤立が深刻で、死後長期間放置されるようなケースを指して「孤立死」と呼ぶこともあります。

孤独死のリスクが高い人

日本少額短期保険協会の2015年4月~2024年3月までの調査データ[注1]によると、孤独死者の約52%が65歳以上の高齢者でした。つまり、孤独死は特に高齢者に多く見られる深刻な問題といえます。

それでは、孤独死のリスクが高い人にはどのような特徴があるのでしょうか。

[注1]日本少額短期保険協会 第9回孤独死現状レポート 2015年4月~2024年3月までの孤独死のデータ

一人暮らし

孤独死のリスクが高い人の特徴として、一人暮らしであるという点が挙げられます。特に未婚の方が多い傾向にあります。ご家族や配偶者がいない場合、病気やケガで倒れてもすぐに気づいてもらえないことが多く、誰にも助けを求められずに亡くなってしまうリスクが高くなります。

持病がある人

日本少額短期保険協会のデータ[注1]によると、賃貸住宅での孤独死の原因として「病死」が62.0%と最も多いことが分かっています。病気の種類としては、心疾患(心筋梗塞など)、脳血管疾患(脳梗塞など)、肺炎などが挙げられます。

年齢を重ねると、食生活の乱れや運動不足が重なり、生活習慣病を発症するリスクが高くなります。特に一人暮らしの場合は、体調の変化に自分自身で気づきにくく、症状が悪化しても誰にも相談できず、重篤化することもあります。

社会的な繋がりがない人

近隣住民とのコミュニケーションや社会的な繋がりがないことも、孤独死のリスクを高める原因の一つです。一人暮らしの方や定年退職後の高齢者の方に多い傾向があり、周囲との繋がりが少ないと、緊急時に助けを求めることが難しくなります。また、人間関係が希薄になることで孤独感やストレスを感じやすくなることも、孤独死のリスクが高まる一因と考えられています。

経済的な不安がある人

経済的な不安を抱えている方も注意が必要です。例えば、親の介護などを理由に離職し、収入が不安定なまま一人暮らしを続けている場合、生活に余裕がなくなることで、地域や社会とのつながりが希薄になり、孤立するリスクが高まります。さらに、経済的な理由から福祉施設や医療機関の利用を断念し、病気やケガをしても十分なサポートが受けられず、誰にも気づかれないまま亡くなってしまうケースもあります。

孤独死を防ぐための対策とは?

一人で暮らす高齢者が孤独死のリスクに直面したとき、どのような対策が考えられるでしょうか。身近な家族で見守ることが理想ですが、遠方に住んでいるなど、日常的な見守りが困難なケースもあります。そうした場合は、地方自治体や警備会社などが提供する見守りサービスを活用するのも有効です。高齢者ご本人の希望もよく確認した上で、最適なサービスを検討するようにしましょう。

地方自治体へ相談する

地方自治体では、地域住民が相互に支え合い見守る活動のネットワーク構築や、民間企業と連携した見守りサービスの提供を推進しています。例えば、水道の検針等の業務活動中に支援や保護を求められた場合、必要に応じて役所の担当部門に情報提供をするといった活動があります。

独立行政法人都市再生機構へ相談する

独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)では、子育て世帯とその親の世帯が同じ住宅団地内や近距離に住む場合に、家賃を減額する制度を用意しています。同居による親と子ども両方のストレスを回避しつつ、適度な距離間で高齢の親を見守ることができます。

地域全体で見守りを行う

近隣に高齢者が住んでいる場合、地域全体で見守ることも重要です。定期的に声をかけたり、体調や生活状況に変化がないか気にかけたりすることが孤独死の予防に繋がります。また、地域のイベントなどに積極的に参加してもらうことで、住民同士の交流を深め、異変に気づきやすい環境を整えることも大切です。

介護サービスを利用する

高齢者の見守りには、訪問サービスや通所サービス、介護施設などの介護サービスの利用も効果的です。身体のケアだけでなく、会話や交流を通じて精神的な安心感も得られます。また、ヘルパーやスタッフと定期的に接することで、体調の変化や病気の兆候にも早く気づくことができます。

自宅へ見守りカメラを設置する

遠くに住む高齢者の様子を自宅や外出先から確認したい場合は、見守りカメラの設置がおすすめです。手元のスマートフォンなどからリアルタイムの映像を確認でき、異変があった際はすぐに対応できます。また、双方向の会話機能を搭載した機種を利用すれば、コミュニケーションの機会が増え、孤独感の軽減にも繋がるでしょう。

警備会社などの見守りサービスを利用する

ホームセキュリティなどの防犯サービスを手がける警備会社が、地方自治体と提携して高齢者等の見守りサービスを行っている事例もあります。見守りサービスには、緊急通報型やカメラ型などさまざまな種類があるため、ご自身やご家族にあったサービスを選ぶようにしましょう。高齢者見守りサービスの主な種類とその特徴は以下のとおりです。

| 高齢者見守りサービスの種類 | 特徴 |

|---|---|

| 緊急通報型 | 異常を感じた利用者がボタンを押して緊急通報を行う |

| カメラ型 | 室内にカメラを設置して、様子を確認する |

| センサー型 | センサーを設置して状況を確認する |

| ロボット型 | カメラや会話機能が搭載されたロボットを設置し状況を確認する |

| GPS型 | GPS機能によって利用者の居場所が確認できる |

| 訪問型 | 専門のスタッフが定期的に訪問し状況を確認する |

| 配食型 | スタッフが食事を宅配する際に状況を確認する |

見守りサービスを選ぶ際には、緊急時すぐに対応してくれるかどうかが重要なポイントです。また、地方自治体の補助がある場合には、金銭的負担を減らすことができます。

以下のコラムでは、さまざまな見守りサービスのメリット・デメリット、選び方のポイントを解説していますので、あわせてご参考にしてください。

高齢者みまもりサービスはALSOK

近年、高齢者が標的となる強盗事件や特殊詐欺といった事件も多く、一人暮らしをしている高齢の親や祖父母がさらに心配になるのではないでしょうか。

多くの自治体は、独居高齢者を対象とした安否確認サービスなどの緊急通報事業を行っています。ALSOKでもホームセキュリティの緊急通報システムを利用した高齢者見守りサービス「HOME ALSOK みまもりサポート」をご用意しています。

HOME ALSOK みまもりサポートは、非常時に緊急ボタンを押すとALSOKが駆けつけ対応します。病気で具合が悪くなったときはもちろん、事件に巻き込まれそうになったときにも通報が可能です。さらに、健康について気になることがあれば相談ボタンを押すだけで、24時間いつでも看護師資格を持つスタッフに健康相談をすることもできます。

また、認知症患者の徘徊などの見守りに効果的なALSOKの見守りサービス「みまもりタグ」もおすすめです。このサービスを利用すれば、タグを携帯する高齢者様の外出・帰宅を、ご家族にメールで通知でき、ご家族は高齢者様の位置情報履歴をアプリで確認することができます。

ぜひHOME ALSOK みまもりサポートやALSOKの見守りサービス「みまもりタグ」をご検討ください。

離れて暮らす親や祖父母の様子が気になる場合は、見守りカメラの導入もご検討ください。

ALSOKの室内用見守りカメラ「アルボeye」は、スマートフォンから映像をいつでも確認できます。センサー付きのカメラで、不審者の侵入を検知したらすぐに通知が届きます。必要に応じて、ALSOKへ駆けつけ依頼を行うことも可能です。双方向音声機能も備わっているため、日常のコミュニケーションにも役立ちます。