防災訓練とは?目的や必要性、訓練内容の種類について

防災・減災を実現するためには、災害時を想定したシミュレーションを行い、いざという時に迅速な初動対応ができるよう、一人ひとりが必要な手順を学ぶ必要があります。

そこで役立つのが、自治体や企業が実施する「防災訓練」です。大規模な自然災害による被害を減らし、大切な命を守るためには、消防・警察・自衛隊による「公助」だけでなく、家族による「自助」、近隣住民による「共助」が欠かせません。

本記事では、防災訓練の重要性や、広く実施されている防災訓練の種類についてわかりやすく解説します。

目次

防災訓練とは?

防災訓練とは、いつ発生するか予期できない災害に備えて、知識や技能を学ぶ訓練全般を指します。さまざまな自然災害が発生した場合を想定し、迅速かつ安全に適切な行動を取れるよう、防災に関する知識や避難経路を学びます。防災訓練は、企業や学校のほか、地域のイベントなどで取り組まれています。

総務省消防庁の調査によると、令和4年度(2022年)に全国の市町村主催で約7,400回、都道府県主催では約900回の防災訓練が実施されていました。

防災訓練の目的

内閣府の総合防災訓練大綱によると、防災訓練の目的は「防災関係機関の災害発生時の応急対策に関する準備の検証・確認と国民に対する防災意識の高揚」としています。自然災害は何の予兆もなく突然発生し、誰しもが被害に遭う可能性があるものです。住民一人ひとりが自分の身の安全を守るためにも、防災訓練を通じて防災に関する意識を高め、正しい知識や行動を身に着けておく必要があります。

防災訓練はなぜ必要?

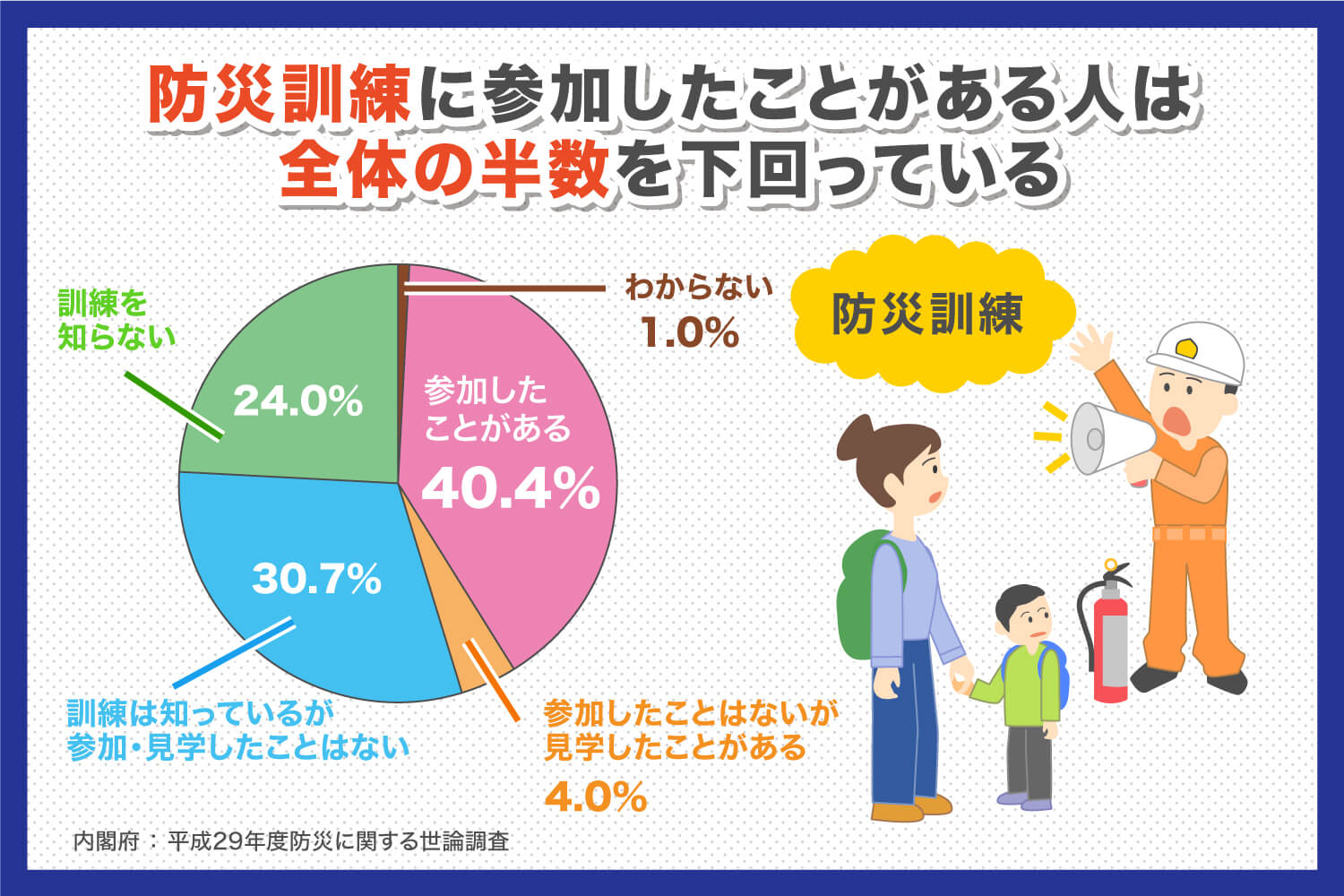

内閣府の「令和4年度 防災に関する世論調査」によると、防災訓練に「参加したことがある」と回答した人の割合は、全体の半数を下回る約43.6%でした。一方で、「参加や見学したことはない」人は37.5%、「防災訓練が行われていることを知らなかった」人は12.6%で、あわせて50.1%と全体の半数以上の方が防災訓練に参加・見学したことがない状況です。

防災訓練は自然災害への備えとなるだけでなく、地域防災力を高めたり、企業・法人にとってはBCP対策ともなる欠かせない取り組みです。ここでは、防災訓練を定期的に行うことの重要性を解説します。

理由1:自然災害が多い日本では平時の備えが欠かせないから

日本は自然災害の発生件数が多い国です。たとえば、日本列島は台風をはじめとした熱帯低気圧の通り道になっており、2014年から2023年までの10年間の台風の発生数は248個、日本への接近数は115個、そのうち37個が日本に上陸しています。

出典:気象庁 台風の統計資料

また、日本は地震大国でもあります。2011年から2022年にかけての12年間で、全世界で発生したマグニチュード6以上の地震のうち、約17%にあたる291回が日本で起きています。

今後も、首都直下型地震や南海トラフ巨大地震のリスクが指摘されており、地震・津波といった自然災害への備えは欠かせません。

こうした自然災害を想定して、保存食や衣類、携帯トイレをはじめとした防災用品の確保や、ハザードマップを活用した避難経路のチェックをしたり、定期的に防災訓練を行い、迅速な行動がとれるよう防災意識を養う必要があります。

理由2:地域単位での協力が必要になるから

防災・減災対策をするうえで、地域単位での協力は不可欠です。自助・共助の意識を地域コミュニティに根付かせて地域防災力を向上させることが、自然災害から多くの命を守ることにつながります。

実際に、1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災(兵庫県南部地震)では、人命救助の主体は消防・警察・自衛隊による「公助」よりも、家族や近隣住民を中心とした「自助・共助」が中心でした。

災害時に生き埋めになった人のうち、およそ77.1%にあたる約27,000人が近隣住民等による救出だったため、地域単位での迅速な初動対応が人的被害を減らすために必要なことがわかっています。

防災訓練の目的の1つは、「自分たちのまちは自分たちで守る」というスローガンに基づき、自助・共助の意識を醸成することです。多くの方が防災訓練に参加することで、安心・安全な生活を守ることにつながります。

理由3:企業にとってはBCPを策定するために必要になるから

自然災害が発生した場合や、テロ行為などに遭った場合に、事業や企業資産、従業員への損害を最小限にするためには日頃から防災訓練を行い、緊急時の初動対応をマニュアル化しておく必要があります。令和3年度時点で、なんらかのBCP(事業継続体制)を策定済みの企業の割合は、大企業で約71%、中堅企業で約40%でした。

社内訓練を行うことが困難でも、地方自治体の防災訓練に参加し、防災能力の維持向上に努めることも可能です。企業や法人にとっても、BCPを策定するために防災訓練の実施が必要といえます。

企業のBCP対策について詳しくは次のコラムを参考にしてください。

火災や盗難など住宅に被害が及ぶことも考えられます。住宅の万が一に備えて、ホームセキュリティの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

ALSOKのホームセキュリティでは、被害の大小に問わず、災害対応見舞金として一律10万円をお支払いしています。(対象商品はHOME ALSOK Connect、ホームセキュリティBasic、HOME ALSOK Premium)

防災訓練の種類

防災訓練は大きく分けて4種類あります。ここでは、それぞれの目的や訓練内容の詳細について解説します。

避難誘導訓練

避難誘導訓練とは、地震・火事などの災害時を想定し、周囲の安全確認や建物内からの避難行動をシミュレーションする訓練です。

災害の種類に合わせて、的確に避難ルートを選べるよう訓練する必要があります。たとえば、火事であれば出火元を避けるように避難経路を選び、地震であれば倒壊の危険のある構築物や、ガラス片で怪我をする恐れがある窓際を避けて避難しなければなりません。

また、店舗や施設の場合は、利用者の安全確認・避難誘導も必要です。地震や火災といった具体的な災害シナリオを策定したうえで、滞りなくマニュアル通りの初動対応ができるよう繰り返し訓練を行いましょう。

初期消火訓練

火災発生時の初期消火の手順を学ぶのが、初期消火訓練です。初期消火が可能な時間は短く、火が天井に燃え移った段階で消火器の使用が困難となるため、迅速な初動対応が欠かせません。

実動訓練の場合は、水と空気だけで使える訓練用消火器を使用し、初期消火のリハーサルを行うのが一般的です。訓練用消火器の価格は1個あたり1万円~2万円程度であり、地方自治体による初期消火訓練だけでなく、訓練用消火器を用いた社内訓練を実施するのも効果的です。

応急救護訓練

応急救護訓練では、AED(自動体外式除細動器)の使い方や、胸骨圧迫や人工呼吸といった心肺蘇生法の手順を学びます。心停止から5分経過すると、およそ半数の傷病者が亡くなってしまいます。応急救護訓練を受けることで、災害時の傷病者を始めとして、いざという時に迅速な救護対応が可能になります。応急救護訓練を実施する際は、正しいやり方を学ぶために地域の消防署の協力を得て行うのが一般的です。

救助訓練

救助訓練では、負傷者の救出や搬送の手順をシミュレーションします。大規模な地震や、地すべり・土砂崩れ、大雨や台風による家屋の倒壊では、瓦礫の下に埋もれた負傷者や、担架による搬送が必要な重傷者が発生します。

いざという時のため、てこの原理を用いた瓦礫の除去、ブルーシートを担架のように使う方法などを習得することで、より多くの人命を救うことが可能です。自然災害の被害を抑えるには、近隣住民による自助・共助が欠かせません。

大規模な救助訓練を企業・法人で行うのは難しいですが、実施している地方自治体や公共団体があれば、参加するようにしましょう。

そのほか、防災頭巾やヘルメットなどの防護グッズをすぐに使用できるよう訓練する「防護訓練」や、災害伝言ダイヤルを使った連絡の手順を確認する「安否確認訓練」などがあります。

防災訓練に参加する際のポイント

ここでは、防災訓練に参加する際に知っておきたいポイントをご紹介します。防災訓練で得られた知識や技能を実際の災害の場面で活かせるよう、次のポイントを意識して取り組みましょう。

具体的な災害状況を想定して訓練を受ける

防災訓練に参加する際は、地震や火災、津波など具体的な災害状況を想定し、しっかりと防災意識を持って取り組むことが重要です。建物の被害状況やライフライン・交通機関の停止などを具体的に想定することで、より効果的な訓練を受けることができます。

違う種類の訓練にも参加してみる

毎回同じ内容の防災訓練に参加するのではなく、違う種類の訓練にも積極的に参加するのが望ましいです。被害状況や避難場所など、さまざまなシーンを想定した訓練に参加することでより実践的な防災知識や行動を学ぶことができます。

また、防災訓練への参加を通じて他の地域やコミュニティとの関わりを持つことができ、災害時に円滑な助け合いができる環境作りにつながるでしょう。

訓練内容の振り返りを必ず行う

防災訓練の質を上げるためには、訓練に参加した後の振り返りが欠かせません。同じ訓練に参加した人や家族と訓練の振り返りを行います。訓練に参加して気付いた点や改善点などを見直し、次の訓練につなげるようにしましょう。

防災訓練を実施する法人・企業の担当者の方は、こちらの記事を参考にしてください。

防災訓練に参加して日頃から防災意識を高めよう

防災訓練の役割は、具体的な災害シナリオに基づき、災害発生直後の的確な初動対応を学ぶ点にあります。避難誘導訓練・初期消火訓練・応急救護訓練・救助訓練のほか、防護訓練や安否確認訓練についても繰り返し実施することが理想的です。自然災害の被害を減らすためには、消防・警察・自衛隊による「公助」だけでなく、家族・近隣住民による「自助・共助」が必要不可欠です。なるべく防災訓練に参加し、日頃から防災意識の醸成に努めましょう。

ALSOKでは企業や自治体だけでなく、マンションの管理組合様等でもご利用できる災害図上訓練をご提供しています。この訓練では、災害に備えるための知識を実践的に身につけられるよう、ALSOK専門員が現地調査を行い、周辺自治体が発表している災害の想定や地域環境を踏まえた実践的なプログラムをご提供します。

参加者一人ひとりが自ら考え判断力を養うことができるよう、実際の周辺地図を用いて起こり得る災害を想定したシミュレーションを訓練することが可能です。

またALSOKでは、社員や関係者の安否を迅速、確実に把握することができる安否確認サービスもご提供しています。

ALSOKのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」は火災監視機能が搭載されており、住宅用火災警報器に対応しています。そのため、最新のセキュリティシステムでご自宅を24時間365日見守ります。火災による室内の温度変化や煙の発生を感知するとガードセンターへ通報。必要に応じてガードマンが現地に駆けつけます。さらに、外出時の火災にも素早く対応するとともに、状況に応じて110番・119番通報をします。

ご家族や家財、住宅の安全安心にはALSOKのホームセキュリティを活用してみてはいかがでしょうか。