在宅介護に必要な準備と用意しておくと便利なグッズとは?

在宅介護とは、介護施設ではなく、家族や介護サービスの支援を受けながら自宅で介護することを指します。介護は家族にとって負担になることもあるため、無理なく続けるには、サポート体制や相談先を整えておくことが大切です。

では、自宅で介護をすることになったら、何から準備すれば良いのでしょうか。当記事では、役所での手続きから介護認定のプロセス、そして自宅での介護のコツや準備すべきグッズなどをご紹介します。

目次

在宅介護が必要になったら介護保険の申請を行おう

病気やケガなどで介護が必要な状況になった場合、まずは介護保険の申請を行い、要介護認定を受けましょう。要介護認定とは、介護を必要とする人の心身の状態を調査し、どの程度の支援や介護が必要かを判定する制度です。「要支援1・2」または「要介護1~5」の区分があり、介護保険のサービスを受けるために必要となります。要介護認定の結果に基づき、利用できる介護サービスの種類や範囲が決まるため、早めに申請しましょう。不明点がある場合には、居住地域にある区役所や市役所の窓口、または地域包括支援センターなどに相談すると丁寧に教えてもらえます。

以下、介護保険の申請の流れについて順を追って解説します。

要介護認定の申請の流れ

申請先は、本人が在住している市区町村の窓口です。申請時に提出する主な書類は以下の4点になります。

- 要介護認定の申請書

- 介護保険被保険者証

- マイナンバー

- 身分証明書(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、被保険者証など)

もし本人が申請できない場合、家族やケアマネジャーなどの代理人による申請も可能です。その際は印鑑を持参するようにしましょう。申請時には、後日行われる訪問調査の希望日程も伝えます。

訪問調査では、市区町村の担当者やケアマネジャーが自宅を訪問し、生活状況や介護の必要度などについての聞き取り調査が行われます。その後、厚生労働省のシステムにより一次判定としての結果が下されます。二次判定では、一次判定を踏まえて主治医やかかりつけ医の意見書が作成され、その意見書を元に介護認定審査会が介護度を判定します。要介護が認定されると、申請から30日以内に認定書と介護保険被保険者証が郵送にて届けられます。

利用できる介護保険サービス

要介護認定を受けた場合、介護保険サービスを利用することができます。例えば、訪問介護や訪問入浴といった訪問型のサービスや、デイサービスや通所リハビリなどの通所サービスがあります。他にも、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの利用や、福祉用具貸与・特定福祉用具販売といったサービスも受けられます。

利用できる介護保険サービスの詳細については以下のコラムでも紹介しています。

在宅介護をスタートさせる前の準備

在宅介護を始める際は、環境の整備だけでなく、介護を受ける本人の希望や家族の体制を事前に確認しておくことが大切です。ここでは、在宅介護をスムーズに始めるために準備しておきたいことを解説します。

介護に対する本人の希望を確認する

まずは、本人の希望を確認することが大切です。どのような生活を送りたいか、誰に介護してもらいたいかなどを事前に確認しておきましょう。

認知症や持病などが悪化すると、自分で判断することが難しくなってしまいます。事前に希望を確認しておくことで、家族は本人の意思を尊重しながら、適切な介護サービスを選択できます。

家族の役割を話し合う

在宅介護は家族の協力なしでは成り立ちません。誰が主に介護を担当するのか、仕事との両立をどうするのか、費用をどのように分担するのかといった点を事前に話し合っておくことが重要です。特に、介護を一人に任せきりにすると心身の負担が大きくなり、介護疲れや家庭内のトラブルにつながることもあります。家族全員で介護計画を共有し、「できることを分担する」意識を持ちましょう。必要であれば、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、外部サービスの活用も検討してください。

介護しやすい環境を整える

在宅介護を開始する際には、自宅や周辺の環境を介護がしやすいように整えておくことがとても大切です。在宅介護の内容や介護度などにより必要な準備には個人差がありますが、ここでは在宅介護をする際に一般的に留意すべきポイントについてみていきます。

車いすやストレッチャーを利用できるか

通院時や日常生活において車いすやストレッチャーを利用する人は、前面道路から玄関に至るまでの通路の段差や扉の幅、エレベーターの幅、駐車場の有無などをチェックしておきましょう。車いすやストレッチャーに乗ったまま居室まで入れない場合は、サポート要員などそれなりの準備が必要となります。

日常を過ごす居室の場所決めは、寝たきりの場合は簡単には動かせないので非常に重要です。トイレや浴室から近く、家族と意思の疎通もしやすく、かつ日当たりや風通しの良い場所を選びましょう。1階でリビングやダイニングに近い南向きの部屋が理想です。

必要に応じて住宅の改修を検討する

本人の介護状態に応じて、住宅の改修も検討しましょう。介護には洋式のトイレが適しており、手すりがあるのがベストです。浴室はできるだけ段差をなくし、こちらにも手すりをつけます。その他には、玄関のアプローチにスロープを設置したり、室内のドアを引き戸に交換したりなどのリフォームが考えられます。介護を目的としたリフォームには、介護保険や自治体の補助金制度を利用できるケースが多いため、こちらもケアマネジャーに相談してみましょう。

緊急時を想定して対策を考える

上記に加えて、緊急時の対応も考えなければなりません。緊急時としては、転倒や火災、災害などが考えられます。

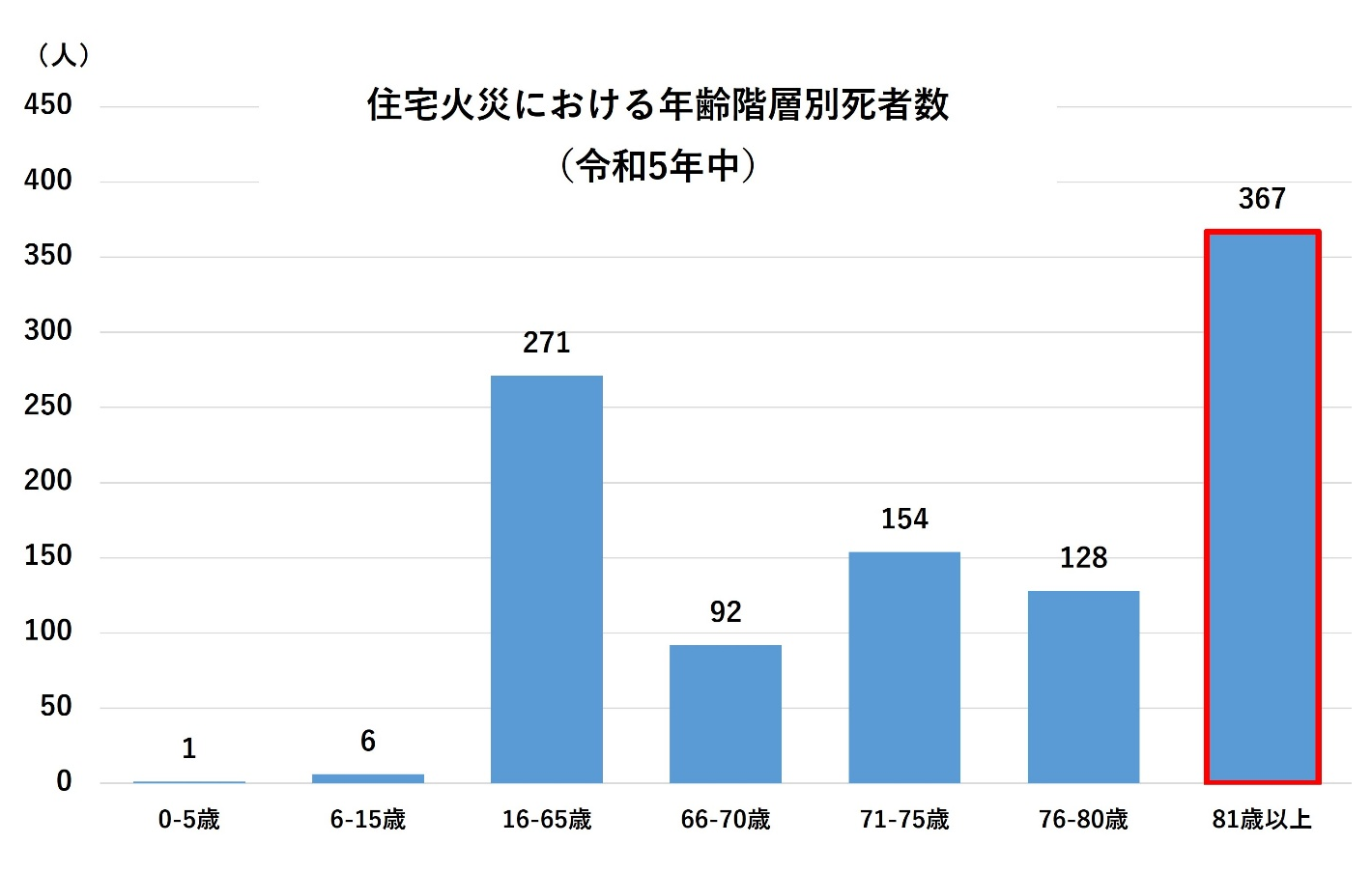

出典:消防庁「令和6年版消防白書」

火災などの緊急時に命を落としてしまう危険性が高まるのが在宅介護の大きなリスクの1つです。令和6年版の消防白書によると、とりわけ81歳以上の高齢者が住宅火災で多く亡くなっていることが分かります。16歳から65歳までの死者数をすべて合計しても81歳以上の高齢者の死者数には届かないという状況です。

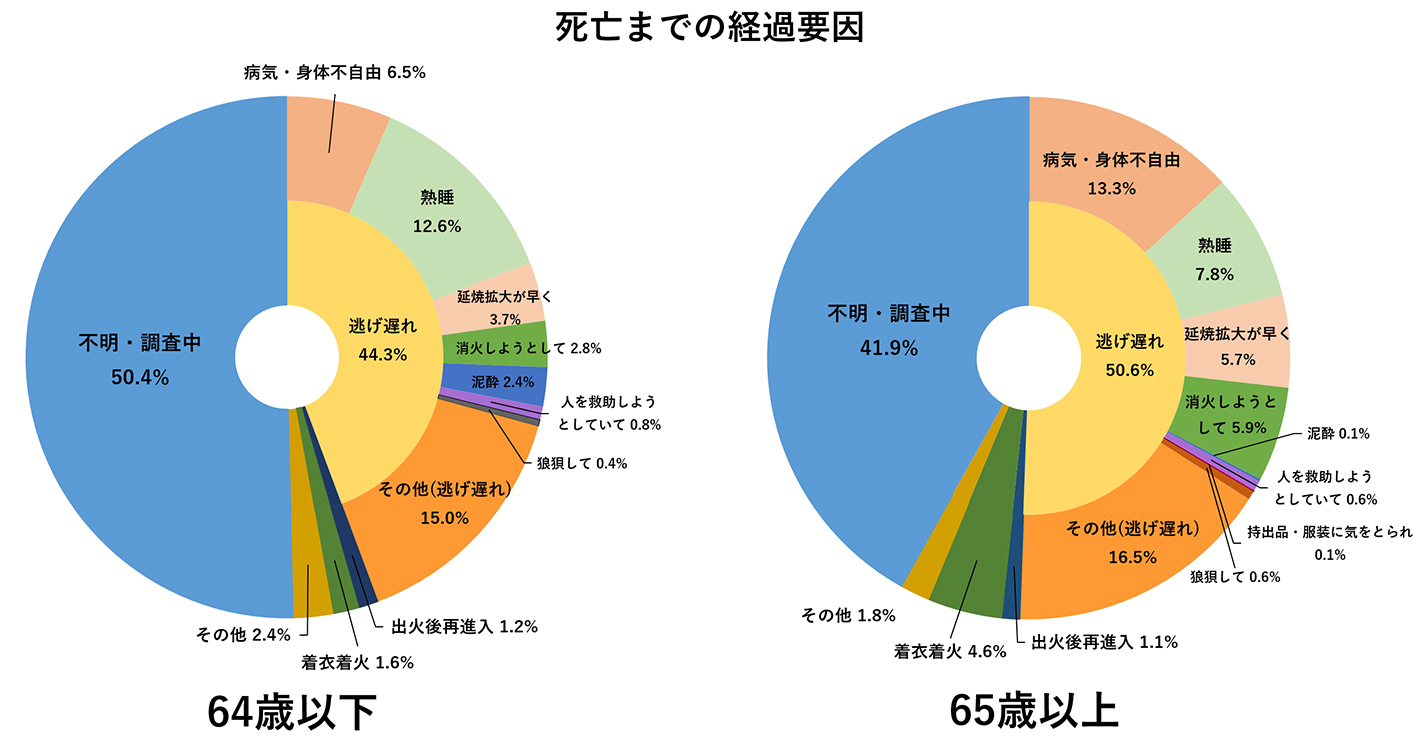

消防庁「火災の実態について(令和3年中)」死に至った経過別死傷者数をもとに作成

こちらは住宅火災で死亡する高齢者の状況をより詳しく見るために、死亡までの経過要因を64歳以下と65歳以上にわけて作成したグラフです。65歳以上の方は「病気・身体不自由(老衰)」による逃げ遅れが全体の13.3%を占めています。高齢になるほど自由に動き回れなくなるため、逃げ遅れて死亡に至るリスクが高くなるのは否定できません。

こういった事故を防ぐには、日頃から車いすやストレッチャーでの避難経路を確認・確保しておくことはもちろん、介護を必要とする方が一人でいる場合の急な体調の変化やケガ、歩行時の転倒などの対策を考えておきましょう。

例えば、緊急時はすぐに家族を呼べるよう、ブザーやベル、インターフォンなどを用意しておくと安心です。介護用に開発された専用の商品も販売されています。また、火災なども検知してくれる警備会社の見守りサービスを導入するのもおすすめです。

在宅介護で準備しておきたいお役立ち用品とは

在宅介護を始める際は、介護する人・される人の双方の負担を軽減できるグッズを揃えておくと便利です。適切な介護用品を準備することで、日々の介助がスムーズになり、転倒などの事故防止にもつながります。

介護保険を利用して準備できるもの

以下の介護用具、用品であれば、介護保険でのレンタルが可能です。

- 車いす

- 車いす付属品

- 介護ベッド(特殊寝台)

- 介護ベッド付属品

- 床ずれ防止用具

- 体位変換器

- 手すり

- スロープ

- 歩行器

- 歩行補助杖

- 認知症老人徘徊感知機器

- 移動用リフト(吊り具は除く)

- 自動排泄処理装置

例えば、寝たきりの状態であれば、電動の介護ベッドがあると大きな助けになります。介護される側が大人である場合、抱きかかえるには相当の体力が必要です。介護ベッドはレンタルが可能なので、ケアマネジャーに相談してみましょう。

また、介護保険で購入費用の一部を補助してもらえる介護グッズもあります。例えば、腰掛便座や入浴補助用品、固定用スロープ、歩行器などが該当します。

自己負担で準備する必要があるもの

在宅介護の負担を減らすには、介護保険の対象とならない日用品も準備する必要があります。具体的には、以下のような消耗品やグッズをあらかじめ揃えておくと安心です。

- ウェットティッシュ

- おしりふき

- タオル

- 使い捨て手袋

- レジ袋

- ビニール袋

- マジックハンド

- S字フック

- 洗面器

- 曲がるストロー

- 薬を小分けにできるケース

- 消毒グッズ

- 座布団・クッション

- 消臭剤・脱臭剤

- 介護用の食器

ウェットティッシュやおしりふきなど、使い捨てできる用品があると便利です。頻繁にお風呂に入るのが難しい場合には、体を拭くためのタオルも用意しておきましょう。その他、使い捨てできる古くなったタオルや布、ガーゼ、キッチンペーパーなども活躍してくれます。空のペットボトルも捨てずに保管しておくと、さまざまな場面で使えて便利です。

在宅介護が始まると、こまめに買い物に出かけることが難しくなるため、できるだけ事前に準備しておくことをおすすめします。

寝たきりの場合は、部屋にテレビやラジオ、音楽プレイヤーなどがあると気分転換ができます。介護する側、される側の両者にとってストレスを軽減させるものがあると心理的な癒しとなりますので用意しておくと良いでしょう。

在宅介護を無理なく続けるために大切なこと

在宅介護を続けていくうえでもっとも大切なのは、介護をする人が無理をしないことです。

「家族だから」と自分を追い込みすぎると、心身の疲労が積み重なり、介護そのものが難しくなってしまうこともあります。ここでは、在宅介護を長く安心して続けるために、意識しておきたいポイントを紹介します。

困ったときの相談先を見つけておく

介護は負担が大きいため、介護を必要とする人と常に一緒にいるとなると、家族であってもストレスを感じることがあります。そのため、一人で抱え込んで体を壊すことがないよう、困ったときはすぐに相談できる相手を事前に見つけておきましょう。

相談先としては、担当のケアマネジャーや地域包括支援センター、市役所の窓口などがあります。また、仕事をしている場合は介護が必要になった時点で職場にも相談し、状況に応じて介護休業制度や時短勤務などを活用できるよう準備しておくと安心です。

必要に応じて施設への入所を検討する

介護を必要とする方の状態が悪化したり介護の負担が大きくなったりした際、無理に在宅介護を続けると事故やトラブルにつながることもあります。負担が増えてきたと感じたら、老人ホームなどの施設への入所も検討しましょう。ケアマネジャーに相談すれば、本人の介護度や希望に合った施設を紹介してもらえる場合があるため、早めに情報を集めておくと安心です。

介護をする人の時間も大切にする

介護を続けていると、つい自分の時間を後回しにしてしまいがちですが、息抜きの時間を意識的につくることも大切です。例えば、週に1回でもデイサービスや訪問介護を利用し、介護者が自由に過ごせる時間を確保しましょう。外出して気分転換をしたり、趣味の時間を持ったりすることで、気分をリフレッシュできます。

とはいえ、ヘルパーなどを利用して一人の時間をつくる場合、介護が必要な家族のことが心配という方も多いでしょう。そのような場合は、家を空けていても安心できるように、みまもりサービスの導入を検討してみてください。

安全安心な在宅介護を支えるALSOKのサービス

ALSOKの高齢者向け見守りサービス「HOME ALSOK みまもりサポート」は、緊急時にボタンを押すだけでALSOKが迅速に駆けつけ、介助など必要な措置を行うサービスです。病気などで苦しくなったとき、多くの人は胸の前で手を握りしめる動作をとることが多いため、自然に手に触れる場所にくるように設計したペンダント型緊急ボタンもご用意しています。

また、遠隔地からカメラを通じてお部屋の様子を確認できるシステムや生活導線上の扉の開閉などを検知して無事を確認するシステムなど、高齢者向けのさまざまな見守りサービスを提供していますので、在宅介護をされているご家庭の方はぜひ一度導入をご検討ください。

ご相談は無料で承っております。

ご高齢者様にワンランク上の安心を

ALSOKのみまもりサービスについて詳しく見るALSOKではグループ会社を通じて在宅介護サービスもご提供しています。

在宅介護は介護をする方の疲労も大変なものです。肉体的にも精神的にも気づかぬうちにじわじわと疲労がたまっていきます。特に老老介護(高齢者の介護を高齢者が行うこと)などの場合は介護をする方が倒れてしまうリスクも十分に考えられます。そのような場合は、在宅介護サービスを利用してリフレッシュしてください。こちらも相談は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

介護はALSOKにすべてお任せ

ALSOKの在宅介護サービスについて詳しく見る