自宅への不法侵入を防ぐ方法は?犯行の手口や防止策を解説

侵入窃盗の認知件数は、2003年から減少傾向にあり、2023年は44,228件と一時的に増加しましたが、2024年は43,036件と減少しています。

しかし、2024年における侵入窃盗の認知件数のうち、住宅を狙った犯行は16,000件であり、1日あたり約44件発生しているため、依然として警戒が必要です。また、2024年の侵入窃盗の発生場所別認知件数では、一戸建て住宅が29.0%となっており、2位の一般事務所9.9%を大幅に上回る結果となっています。

出典:警察庁 住まいる防犯110番「データで見る侵入犯罪の脅威」

ご自身やご家族、大切な財産を守るため、自宅への侵入を未然に防ぐ対策を行いましょう。今回は自宅への侵入手口や、不法侵入を未然に防ぐための防止策、日頃の習慣で意識するポイントなどについて解説します。

目次

犯行の手口と侵入口について

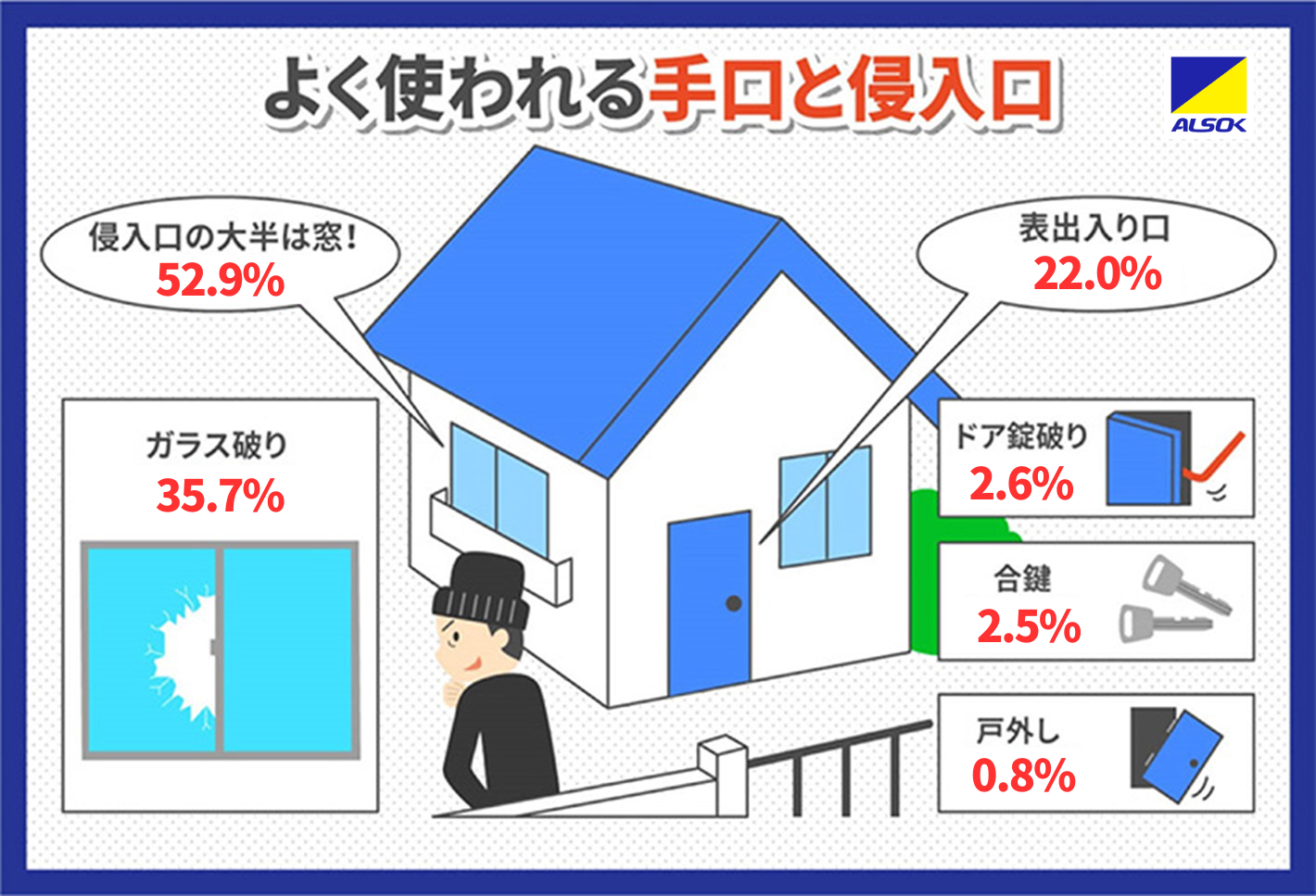

自宅への侵入を防ぐには、まず侵入の手口を知ることが重要です。警察庁が公表している統計によると、一戸建て住宅における侵入口の大半は「窓」で、全体の52.9%を占めています。次いで玄関などの「表出入り口(22.0%)」、「その他の出入り口(15.1%)」と続きますが、特に窓からの侵入に注意が必要であることが伺えます。

一方、共同住宅の場合は階数によって傾向が異なります。

- 3階建て以下:「表出入り口」が47.6%、「窓」が38.4%

- 4階建て以上:「表出入り口」が61.2%、「窓」が25.7%

3階建て以下よりも4階建て以上のほうが「窓」からの侵入が少なく、これは高層階の窓はアクセスが難しいことや、侵入に危険が伴うためと考えられます。また、共同住宅は一戸建て住宅と比較して、「表出入り口」からの侵入が多く、階数が高くなるにつれてその傾向が顕著です。高層階であっても狙われるリスクはあるため、戸締りを徹底するとともに、防犯対策を講じましょう。

侵入犯が用いる手口は、窓・ドアごとにさまざまです。ここでは主な侵入手口を7つご紹介します。

出典:警察庁 住まいる防犯110番「手口で見る侵入犯罪の脅威」

ガラス破り

一戸建て住宅の侵入手口のうち、無施錠からの侵入(47.6%)に次いで多いのがガラス破り(35.7%)です。ガラス破りの手段は主に3つありますが、よく使われるのが「こじ開け」と呼ばれる方法です。ドライバーを使って引き違い窓の鍵部分に拳サイズの穴を開け、そこから手を入れてクレセント錠を直接開錠します。通常のガラスでは数秒で解錠されてしまうため、窓ガラスに防犯フィルムを貼るなどの防犯対策を行うことが重要です。

ほかにも、投石やハンマーを使ってガラス窓を破る「打ち破り」、ライターやガスバーナーでガラスを焼いたうえで水をかけて窓にヒビを入れる「焼き破り」など、複数の手口があります。焼き破りは最近増えている手口ですが、ガラス破りに使った火によって住宅火災を引き起こすおそれがあるため、二次被害も懸念されています。

出典:警察庁 住まいる防犯110番「手口で見る侵入犯罪の脅威」

ドア錠破り

ドアのすき間にバールを差し込み、テコの原理を利用して鍵部分を力任せにこじ開ける方法です。

玄関など表出入り口からの侵入というと、ピッキングやサムターン回しをイメージしがちですが、開錠までに手間と時間がかかってしまうため、すばやく住居内に侵入できるドア錠破りを選ぶ侵入犯は少なくありません。

実際、ドア錠破りは侵入手口において、無施錠からの侵入、ガラス破りに次いで多い2.6%を占めています。(その他・不明除く)

出典:警察庁 住まいる防犯110番「手口で見る侵入犯罪の脅威」

ピッキング

金属製の特殊な工具を鍵穴に差し込んでドアを解錠する手口のことです。ガラス破りやドア錠破りに比べると見た目に変化がないため、侵入に気付かないケースもあります。

サムターン回し

鍵の横に穴を開け、特殊な道具を差し込んでドアの内側にあるサムターン(つまみ)を回し、開錠する方法です。ドアと壁のすき間や郵便受けから道具をこじ入れて開錠するケースもあります。

カム送り

鍵穴まわりの金属の外枠を浮かせ、すき間から工具を差し込んでカンヌキを動かす手口です。別名「バイパス開錠」ともいい、ピッキング同様、見た目に変化が現れにくいことから、侵入に気付かないおそれがあります。

戸外し

ドアそのものを取り外して中に侵入する手口です。開き戸に多い侵入手口ですが、最近は防犯性の高い開き戸が流通しているため、戸外しによる犯行は一戸建て住宅全体の0.8%程度に留まっています。

出典:警察庁 住まいる防犯110番「手口で見る侵入犯罪の脅威」

合鍵

合鍵を使った侵入は意外と多く、一戸建て住宅全体の2.5%に上っています。元の鍵が手に入らないと合鍵を作れないため、友人や知人、かつての交際相手など、身近なところに犯人がいる場合があります。

出典:警察庁 住まいる防犯110番「手口で見る侵入犯罪の脅威」

狙われやすい住宅の特徴

侵入犯は手当たり次第に犯行を行うわけではなく、多くの場合、事前に下見をして侵入しやすい住宅を探した上で犯行に及びます。では、具体的にどのような家が侵入犯に狙われやすいのか、侵入リスクの高い家の特徴を8つまとめました。

クレセント錠の位置が開けやすいところにある家

クレセント錠は構造がシンプルなので、ガラス破りの手口を使えば簡単に侵入できてしまいます。特に一階部分にクレセント錠の窓がある家は、侵入犯にとって格好のターゲットになります。

人目につきにくい家

侵入犯は家に侵入するときはもちろん、逃げるときも人目につかないよう行動します。隣家との間に距離のある家や、庭木など死角になるものが多く、一度敷地内に入ると目立ちにくい家は要注意です。

よく留守になる家

住居内で住人と鉢合わせしないよう、侵入犯は留守のところを狙って侵入します。留守かどうか確認する方法はさまざまで、堂々とインターホンを押して確認したり、電話をかけたり、カーテンの閉まり具合を見たりして住人が在宅しているかどうかを調べます。なかには、夜間に下見を行い、電気が消灯している家を探し出して犯行に及ぶケースもあります。

周辺環境が悪い家

落書きやポイ捨てが少なく、清掃がしっかり行われている地域は、住民の目が行き届いており防犯意識も高いと考えられます。つまり、侵入犯にとっては地域住民の監視の目が行き届いた「犯罪をやりにくい地域」ということになります。

反対に、ゴミ出しのルールが守られておらず、落書きやポイ捨てが放置されている地域は、防犯意識が低く、住民同士のつながりも希薄と見なされやすいです。結果的に犯罪のターゲットになりやすいため注意が必要です。

ガレージが空っぽの家

ガレージや駐車場があるのに車が停まっていない家は、住人が不在であると推測され、空き巣のターゲットに選ばれやすくなります。車で外出する際はバイクや自転車を収納しておき在宅を装う、ガレージ内に防犯カメラを設置するなどして、不法侵入の被害に遭うリスクを低減しましょう。

敷地内の様子が外から見えにくい家

家の周囲に塀や生け垣があったり、庭木がしっかりと管理されていなかったりする家も注意が必要です。侵入に成功してしまえば、その後の行動が外から見えづらいと判断され狙われやすくなります。侵入者は、周囲からの視線を気にせずに作業を行うことができ、結果的に短時間で侵入されるリスクも上がります。

ただし、敷地内が外から丸見えの状態ではプライバシーが守られなくなる懸念もあります。外構や庭造りを考える際は、外からの視線を適度に遮りつつも完全な死角を作らないよう、プライバシー保護と防犯のバランスを取ることが重要です。

侵入の足場となるものが外構にある家

塀や室外機など侵入の足場となるものが家の周辺にあると、簡単に2階やベランダへ侵入できると判断されてしまいます。物置やカーポートなどは家のそばに設置される傾向が高く、侵入者の足場となりやすいので注意が必要です。侵入者はあらゆる物を駆使して侵入を試みます。

防犯対策が施されていない家

外から見て防犯対策をしていることが分からない家の場合、「防犯意識が甘い」と判断されやすく、狙われるリスクが高くなります。敷地外から見える場所に防犯カメラを設置したり、ホームセキュリティを導入して警備会社のステッカーを設置したりなど、防犯意識が高い家であることをアピールする必要があります。

侵入を未然に防ぐための防犯対策

大切な家族や財産を守るために、ぜひ実践したい侵入防止策を5つご紹介します。

小さな窓でもしっかり施錠する

一戸建て住宅における侵入のうち、もっとも大きな割合を占めているのは無施錠からの侵入で、全体の47.6%に及んでいます。

玄関や大きな窓はもちろんですが、人が入りそうもない小さな窓や、二階の窓などが侵入口になることもありますので、窓の大きさや階数にかかわらず、すべての窓や出入り口を施錠する習慣をつけましょう。

出典:警察庁 住まいる防犯110番「手口で見る侵入犯罪の脅威」

防犯フィルムを貼る

ガラス破り対策には、合わせガラスや合わせ複層ガラスへの交換が有効ですが、丸ごと入れ替えるとなるとかなりのコストがかかってしまいます。

そのような場合は、手軽にガラスの強度を高められる防犯フィルムの使用がおすすめです。半透明のフィルムを貼れば、外からの覗き見対策にもなり、より防犯性を高められます。

補助錠をつける

簡単に開錠されてしまうクレセント錠の窓には、補助錠を追加してガラス破り対策を行いましょう。外から見えにくいところに設置すれば、補助錠を外される心配もなく、侵入を諦めさせることができます。

防犯性の高い鍵に取り替える

ピッキングやサムターン回し、カム送りなどへの対策には、最新式の防犯鍵への取り替えが有効です。

具体的には、ディンプルキーや電子錠など、より防犯性の高い鍵に変更すれば、ドア破りによる侵入を防止できます。こうした錠は合鍵の作成も困難ですので、合鍵による侵入の抑制にも役立ちます。

ホームセキュリティを利用する

上記のような防犯対策に加え、導入を検討したいのがホームセキュリティです。

ALSOKのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」では、「オンラインセキュリティ」と「セルフセキュリティ」をご用意しており、ご希望にあわせてお選びいただけます。

セルフセキュリティは、お手頃価格でホームセキュリティを導入でき、もしものときはALSOKへ駆けつけを依頼することができます。

オンラインセキュリティは、不審者の侵入や火災などの異常発生時に自動でALSOKが駆けつけます。加えて、スマートフォンを持っているだけで、外出時はワンタッチで警備の設定、帰宅時は自動で警備を解除できる機能があります。

また、ALSOKのホームセキュリティは在宅中も警備をセットできるので、外出中はもちろん、就寝中や一人での在宅時にも安心です。ホームセキュリティの導入を検討している方は、ぜひALSOKにご相談ください。

不審者の侵入を防ぐ日頃の習慣

上記のような防犯アイテムや設備の導入に加えて、日頃の習慣も変えていくことでさらに防犯を強化できます。ここでは、不審者の侵入を防ぐ日頃の習慣について解説します。

訪問者に対して不用意にドアを開けない

予定のない訪問者が訪ねて来た場合は、不用意にドアを開けることはせず、まずはドアスコープやインターホン越しに確認するようにしましょう。相手が知人や業者を名乗っていても安易に信じてはいけません。宅配業者や点検業者を装い侵入を試みる事例も報告されているため、注意して対応しましょう。宅配ボックスを活用し、荷物を直接受け取らないようにするのも良い方法です。

また、ドアを開けてしまった場合もドアチェーンやドアロックをした状態で対応するなど、警戒を怠らないようにしましょう。身に覚えのない訪問者には対応しないのも一つの方法です。

安易にお金や家族の話をしない

誰かが話を聞いている可能性がある状況で、安易にお金や家族の話をしないように注意しましょう。何気ない会話から資産状況や家族構成などを知られてしまい、空き巣や侵入強盗のターゲットになるリスクがあります。

また、電話で資産や住宅状況などを尋ねられた場合も回答してはいけません。高齢者のみで暮らしている場合は、家族以外から電話がかかってきた場合のルールを事前に決めておくと良いでしょう。

庭や外構はこまめに掃除する

庭や建物周辺はこまめに掃除し、侵入されにくい環境を整えましょう。足場となるものが放置されている場合は、すぐに片付けることも大切です。手入れが行き届いた状態を維持しておくことで、住人が頻繁に行き来していると判断され、侵入のリスクが低くなります。

合鍵の管理を徹底する

合鍵を使った侵入も意外と多いことから、合鍵の管理を徹底することも重要です。郵便受けや植木鉢の下などに置くのは絶対に避けましょう。また、複製をさせないために、鍵を家族以外には見せたり渡したりしないようにすることも大切です。SNSにアップした画像や動画から鍵を複製されるリスクもあるため、投稿時には鍵が映り込んでいないか確認しましょう。

防犯対策をしっかり行い、侵入犯罪を未然に防ごう

ガラス破りやドア破り、施錠開けなど、さまざまな手口を用いた侵入犯罪は、2024年において1日40件を超えるペースで発生しています。

市販の防犯グッズによる対策でも一定の犯罪防止効果は期待できますが、加えてプロによるホームセキュリティを導入し、より強固な防犯対策を行うことをおすすめします。

ALSOKでは、ホームセキュリティのほか、自宅への侵入を防ぐのに効果的な防犯カメラを用意しています。抑止力としても期待できるため、自宅の防犯対策としてぜひ検討してみてください。