インターネットトラブルの危険性から小学生を守ろう!SNSの注意点も解説

現在、SNSは社会生活に欠かせないインフラの一つとして定着し2007年のiPhone発売以降に生まれた「スマホネイティブ」と呼ばれる世代にとって、スマートフォンは生活必需品となっています。しかし、スマートフォンの進化は目覚ましく、親世代が子供と同じスピードで学んでいくのは困難でしょう。

そこで、本記事では小学校教諭へのアンケート結果から、小学生が直面するであろうSNS・インターネットの持つリスクや対策を解説していきます。

目次

小学生のスマートフォン・SNS利用率

近年、スマートフォンやSNSの普及が急速に進み、小学生もスマートフォン・SNSを利用するようになっています。保護者のスマートフォンを使ってSNSやYouTubeを見ているご家庭も多い一方で、安全面などを考慮して子どもにスマートフォンを持たせているご家庭も少なくありません。

では、実際にどのくらいの小学生がスマートフォン・SNSを利用しているのか、見ていきましょう。

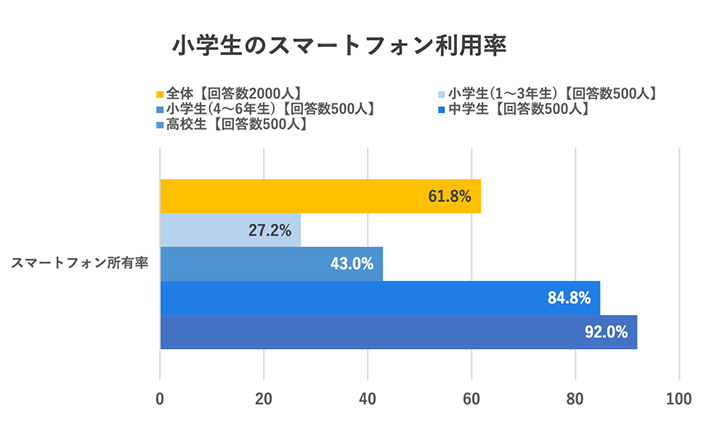

小学生のスマートフォン利用率

東京都都民安全推進本部の調査によると、小学生・中学生・高校生の子どもに所有させている機器の中で「スマートフォン」の所有割合が61.8%と最も高いことがわかりました。さらに、小学生に絞ると1~3年生は27.2%、4~6年生は43.0%の割合でスマートフォンを所有していることが分かります。

小学生のSNS利用率

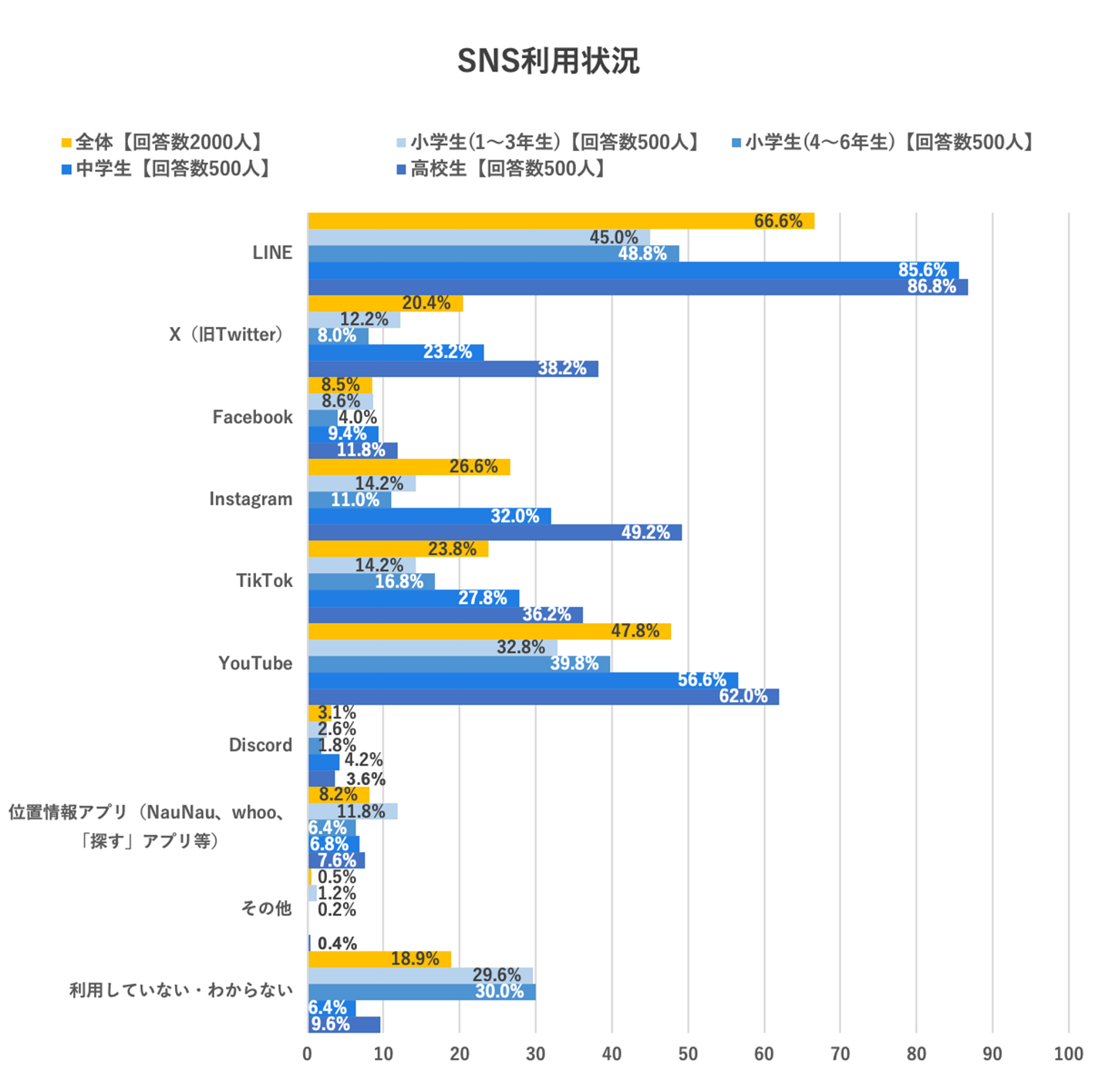

スマートフォンを所有する小学生におけるSNSの利用状況を見てみると、最も利用されているSNSは「LINE」で、1~3年生では45.0%、4~6年生では48.8%となっています。

次いで多いのが「YouTube」で、1~3年生では32.8%、4~6年生では39.8%という結果です。一方、X(旧Twitter)、Instagram、TikTokなどのSNSの利用率は20%未満となっています。

この結果から、家族や友だちとのコミュニケーション手段として日頃からスマートフォンを利用している子どもが多いことが推測されます。

出典:家庭における青少年のスマートフォン等の利用等に関する調査(都民安全推進本部総合推進部都民安全推進課)

インターネットにおけるリスク教育の必要性

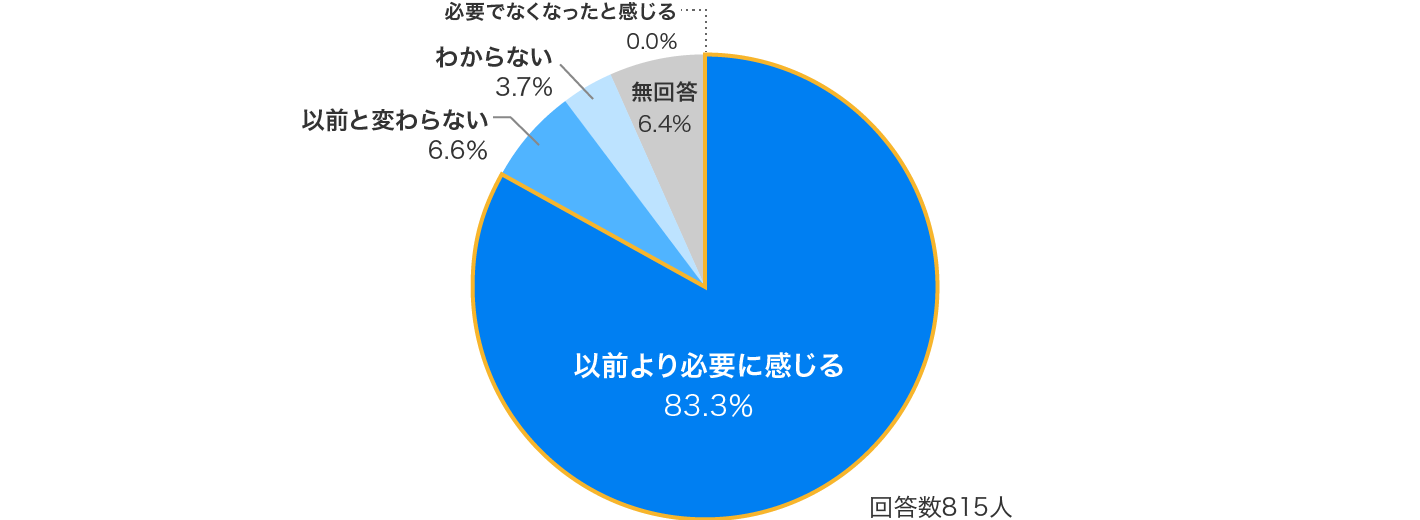

ALSOKは、2018年6月から2019年3月にかけて、全国の小学校クラス担任教諭を対象とした「第4回担任の先生に聞く、小学生の防犯に関する意識調査」を実施しました。その結果、83.6%の先生が「昨年よりもインターネットにおけるリスク教育の必要性を感じている」と回答しています。

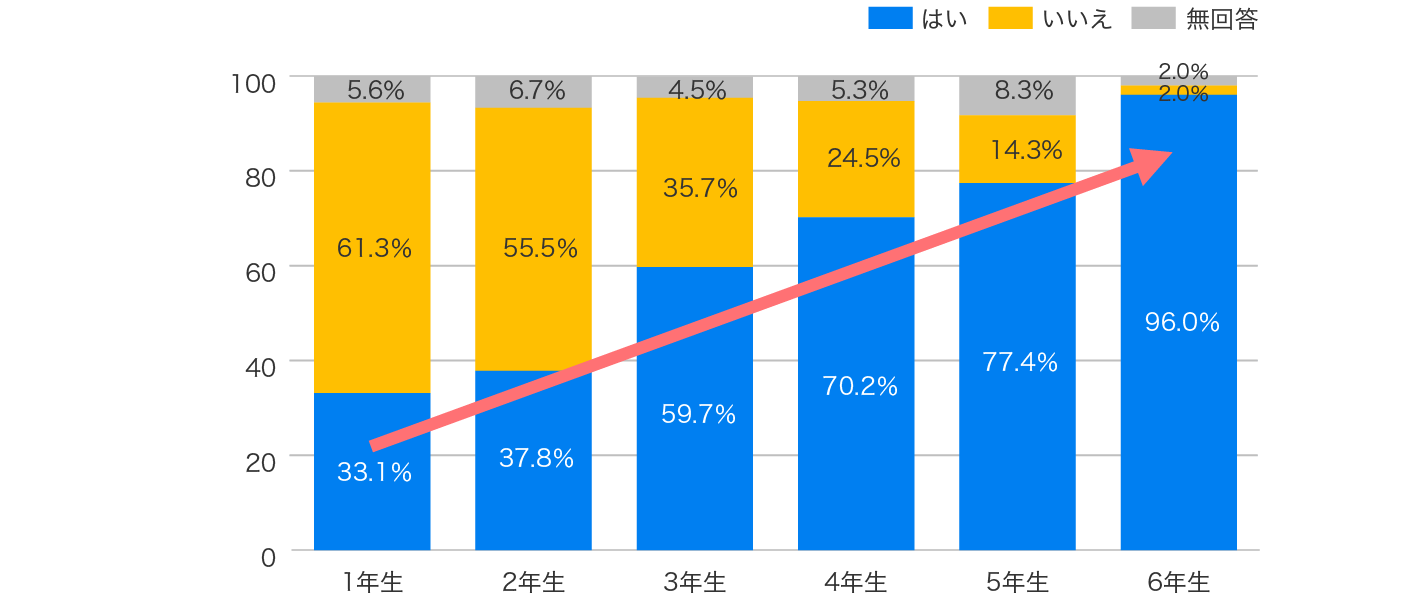

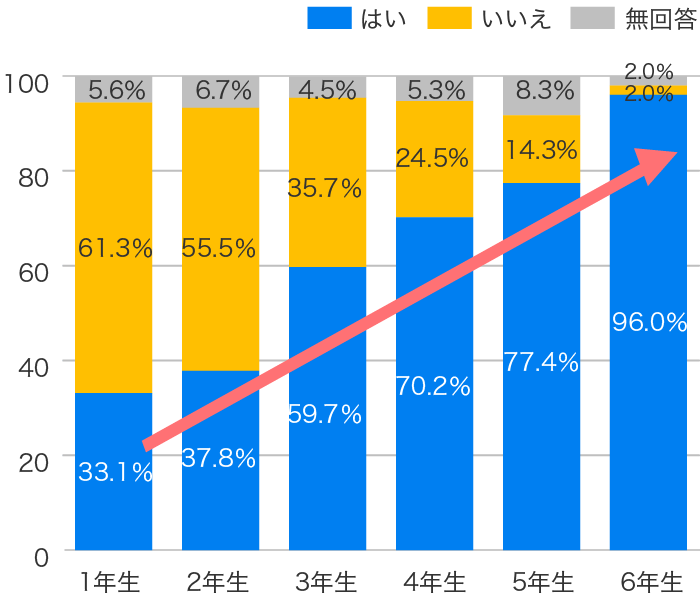

さらに、「自身のクラスでインターネットリスクについて指導している、もしくはその予定はありますか」という質問に対しては、学年が上がるごとに「指導している」という回答が多くなっています。1年生に対しては33.1%ですが、中間学年である3年生では59.7%に達し、6年生では実に96.0%の先生がインターネットリスクについての指導を行っていると回答しています。

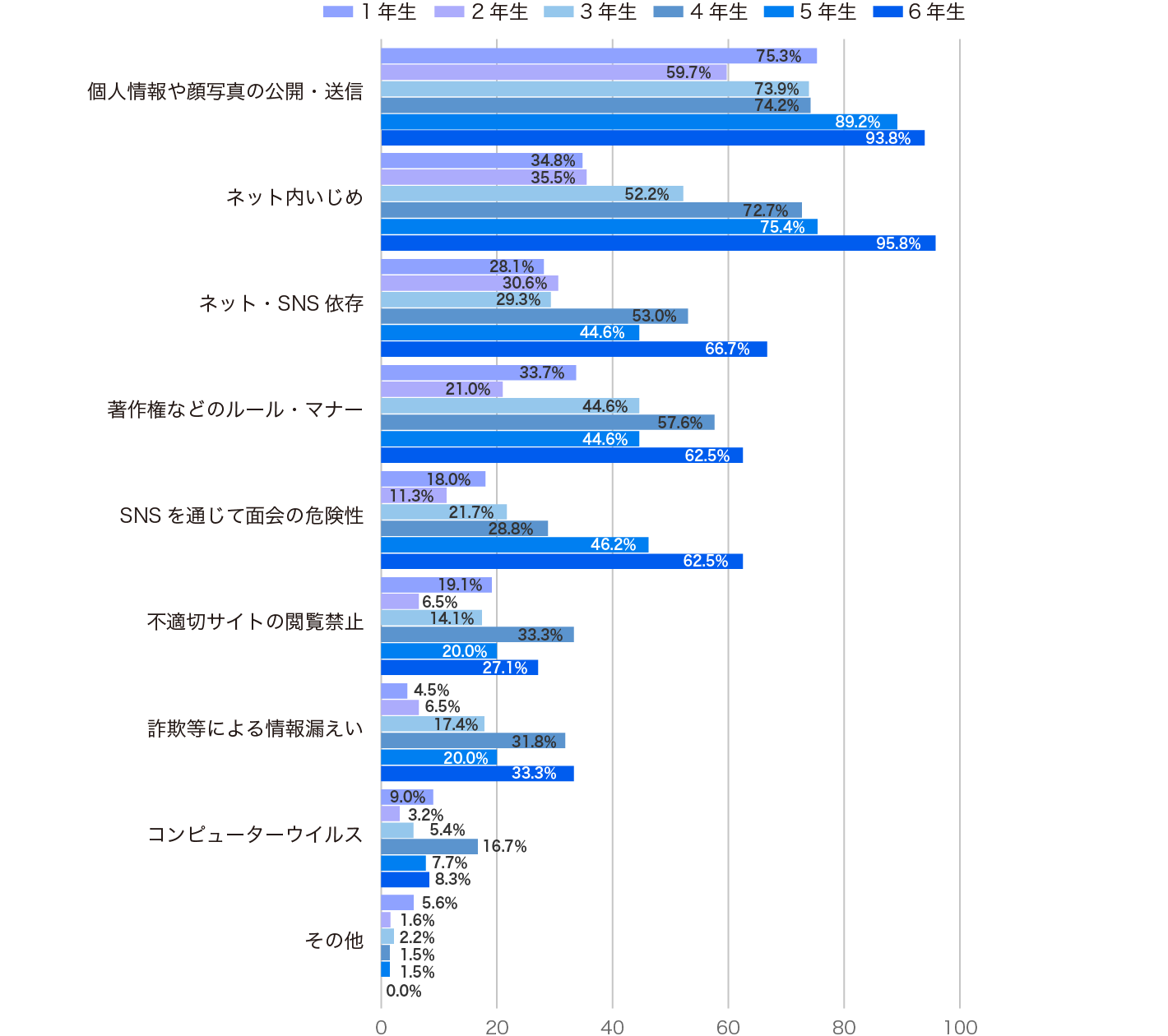

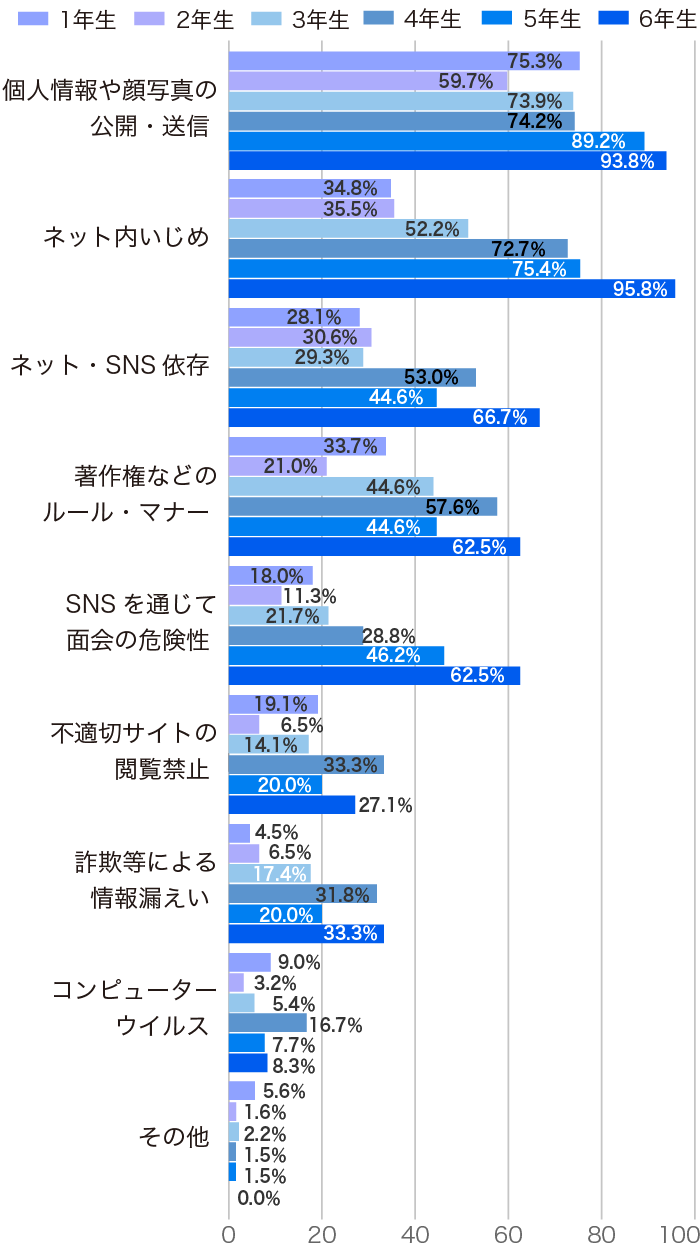

インターネットリスク教育においてどのような内容が指導されているのでしょうか。調査によると最も多く指導されている内容は「個人情報や顔写真の公開・送信」であり、次いで「ネット内いじめ」、「ネット・SNS依存」と続いています。指導の傾向として、全体的にサイトの閲覧やSNSを通じた他人との接触などの情報の受信についてよりも、個人情報の公開や詐欺などの情報漏洩についての注意が多いようです。

本調査が行われた時点では、小学校へのスマーとフォンの持ち込みは禁止されていました。しかし、2018年の大阪府北部地震発生をきっかけに、児童の安全確認を目的として登下校中のスマートフォン携帯の要請が増加してきました。それを受け、大阪府内の小学校では2019年に登下校中のスマートフォン携帯が許可されました。子どもの安全確保のためのスマートフォン携帯の必要性は全国的に議論されています。そのため、今後ますます小学生がスマートフォンひいてはインターネットに触れる時間や機会は増加し、それに伴い、インターネットリスクに関する教育の必要性も高まっていくと考えられます。インターネット上のトラブルから小学生を守るための対策を確立することは今後の大きな課題といえるでしょう。

小学生の身の回りで起こるインターネットトラブル

「担当のクラスに実際にネットトラブルに遭遇したことのある児童は何人いますか?」という質問に対する回答では、全生徒2万1670名のうち、86名の小学生が実際にインターネット上でトラブルに遭った経験があると回答しました。これは、約250人に1人の割合で小学生がインターネット上のトラブルに遭遇していることを示しています。さらに、トラブル遭遇率は高学年になるほど高くなり、低学年では約1000人に1人の割合であったのに対し、高学年になると約80人に1人まで急上昇しています。

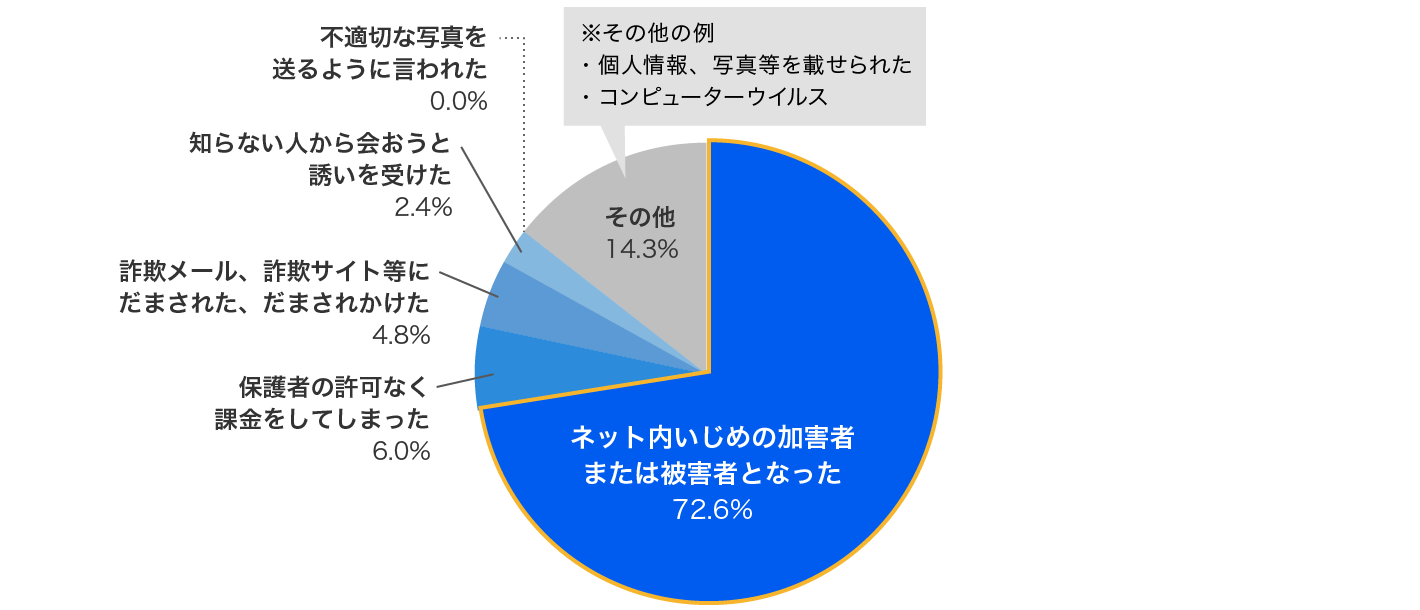

トラブルの内容でもっとも多かったのは、「ネット内いじめの加害者または被害者となった」で72.6%を占め、大部分を占めていました。次いで多かったのは「親の許可なく課金をしてしまった」ですが、割合は約6.0%とかなり少なく、小学生のネットトラブルのうち、ネット内でのいじめがいかに多くを占めているかがわかります。

本調査では、小学生はSNSを利用している際に知らないうちにいじめに巻き込まれたり加担してしまったりすることが多いことがわかりました。

トラブルに遭った小学生 86人

前述の通り、2018年の大阪府北部地震をきっかけに、小学生のスマートフォン所持率は急上昇しています。内閣府の調査によると、2017年の時点で、小学生のインターネット利用率と通信端末利用率はすでに3人に1人の割合に達していました。

SNSは1対1のコミュニケーションではなく、不特定多数の人々とやり取りする1対多のコミュニケーションであるため、利用には細心の注意が必要です。

本調査では該当する事例は見られませんでしたが、SNSを通じて不審者と接触してしまい、脅迫や誘拐といった事件に発展する可能性も考えられるため、十分な注意が必要です。

小学生のためのインターネットやSNSの危険性から身を守るポイント

ALSOKが実施している「ALSOK安心教室」では、2019年1月から新たに小学生向けにインターネットリテラシー指導を行っています。

この指導では、「かきくけこ」と「あくまがでた」というキーワードを用いて、小学生にもわかりやすく注意すべき点を説明しています。

「かきくけこ」とは、インターネット上で情報を発信する際に注意すべき5つのポイントです。

「あくまがでた」とは、インターネット上で知らない人から送られてきたメッセージのうち、注意すべき6つの項目です。

ネット上で情報発信するときに確認する5つのポイント

書き込む前に、「か・き・く・け・こ」を確認しよう

か顔がはっきりうつっていないか

悪意を持った人に狙われるきっかけになる。また、肖像を勝手に使用されるリスクがある。

き禁止されていることではないか

著作権、肖像権等のルールについて知り、違反しないよう注意する。親と交わした約束を破るのもいけない。

く暮らしている場所が知られてしまわないか

住所はもちろん、自分の生活圏が知られてしまう情報を載せない。写真に写りこんだ背景にも注意。

けケータイ番号など連絡先を教えても大丈夫か

自分の連絡先を知らない人に教えたり、公開してはいけない。これらを騙し取ろうとする罠もあるので注意。

こ困らせたり、迷惑がかかったりしないか

書き込むことで、誰かを困らせたり、迷惑がかかってしまわないかよく考える。場合によっては炎上などのトラブルに発展する危険もある。

知らない人からのこんなメッセージ(メール)は要注意!

「あ・く・ま・が・で・た」ときは、相手にしないで、おうちの人に相談しよう

あ会おうといってきた

インターネット上で知り合った人と子供だけで会うことはとても危険。犯罪やトラブルにつながりやすい。

くクリックさせようとしてきた

メッセージ内のURLや添付ファイルには、有害なものもある。安易にクリック(タップ)するのは危険。

ま回すようにいってきた

チェーンメールなどは友だちに回さない。悪質なURLやファイルが含まれていたら、自分が加害者になってしまう。

が画像を送るようにいってきた

顔写真だけでなく、下着姿などを送信させられてしまう被害も。画像が他人の手に渡ると二度と消せなくなる。

で電話やメールをさせようとしてきた

代金支払い請求や、間違いメールを装った詐欺もあるので注意。連絡すると自分の連絡先が知られてしまう。

たタダであげるといってきた

うまい話で興味を引き、個人情報をだまし取ったりトラブルに巻き込もうとする罠に気をつける。

保護者ができるインターネットトラブルへの対策

ここまでご紹介したように、子どもがインターネットを使う際には、トラブルが起こりうることを想定して、親も対策を講じる必要があります。次に、保護者ができるインターネットトラブルを防止する具体的な対策をご紹介します。

ペアレンタルコントロールを設定する

保護者ができるインターネットトラブル対策として、まず取り組むべきなのが、ペアレンタルコントロールの設定です。ペアレンタルコントロールとは、スマートフォンにアクセス制限やフィルタリングをかけることができる機能のことです。

国内の携帯電話事業者では、未成年による有害サイトへの接続の制限が法律で義務付けられています。しかし、契約者が両親である場合など十分な制限をせずにスマートフォンを渡してしまう場合もあります。子どもが使う携帯電話・スマートフォンの設定は必ず渡す前に確認するようにしましょう。

ルールを決めてスマートフォンを使わせる

子どもにスマートフォンを持たせるときは、「〇時以降はスマートフォンを使わない」といったルールを決めておくことも対策の一つです。ルールを設けることで、インターネットトラブルの回避やネット依存の防止につながります。

また、ルールを設けるときは、その必要性もあわせて伝えることが大切です。最悪の場合、ネット上のトラブルだけでなく強盗や誘拐といった犯罪の被害者になってしまう危険もあります。インターネットや個人情報の取り扱いには十分気をつけなくてはいけないということを、親子で話し合って理解を深めておくことが重要です。

困ったときに相談できる雰囲気を作る

万が一、トラブルが発生したときに怒られるのではないかと不安を感じてなかなか相談できない子どもは少なくありません。しかし、トラブルを放置してしまうと深刻化してしまう可能性もあるため、子どもが困ったときはすぐに相談しやすい雰囲気を作っておくことが重要です。普段から積極的にコミュニケーションを取ることを意識しましょう。

また、いざというときのために親や学校以外の相談先も確保しておくこともおすすめします。ネットトラブルの内容によっては、親や学校以外の第三者に相談したいと考える子どもも多いため、各自治体などが設置している相談窓口をあらかじめ子どもに伝えておきましょう。

親や学校だけでなく第三者の相談先を子ども自身が知っておくことで、困ったときに相談しやすくなります。早めに相談することで事態の深刻化を防ぐことにつながります。

子どもをトラブルから守るためのALSOKサービス

ALSOKは、2004年から社会貢献活動の一環として、小学生向けの防犯出前授業「ALSOKあんしん教室」を実施しています。守りのプロであるALSOKのガードマンを小学校へ派遣し、子どもたちが自分で自分の身を守ることや命の大切さについて考えるきっかけを提供している人気の防犯出前授業です。

インターネットの安全な利用をテーマとした授業もありますので、ぜひチェックしてみてください。

防犯のプロ、ALSOKが小学生の皆さんにアドバイスします

ALSOKあんしん教室「安全にインターネット」編の詳細はこちらまた、大切なお子さまがインターネットやSNSでトラブルに巻き込まれ、ストーカー被害に遭ってしまうことを想像すると、不安な気持ちになりますよね。お子さまの登下校や習い事の行き帰りなど、離れた場所にいるときでも被害を未然に防ぎ、安全を見守ることができる、見守りサービスの導入がおすすめです。

ALSOKでは見守りサービス「まもるっく」を提供しています。

まもるっくは、GPSを内蔵した小型端末で、GPS機能でいつでもお子さまの現在位置を確認することができ、スマートフォンと同様に保護者の連絡先を登録しておけば通話も可能です。万が一のときはストラップを引くことで「緊急通報+防犯ブザーの鳴動」を同時に行うことができます。緊急通報があると、保護者の方へすぐに通報現場の位置情報と状況を通知。依頼があればガードマンが現場へ駆けつけて対処します。

住宅の見守りにはホームセキュリティの導入がおすすめです。

ALSOKのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」は、「セルフセキュリティ」「オンラインセキュリティ」の2つから選択できます。セルフセキュリティでは、お手頃価格でホームセキュリティを実現でき、もしもの時にはガードマンの依頼駆けつけが利用可能です。オンラインセキュリティでは、火災や不審者侵入などの異常発生時には自動でガードマンが駆けつけ、お子さまの安全を守ります。また、スマートフォンを機器に近づけるだけで警備を自動解除し、警備開始もワンタッチでできる機能があるため、外出時や帰宅時にもスムーズです。