耐火構造とは?防火構造との違いや防火地域・準防火地域の調べ方

火災は自分で予防に努め、出火させないことがもっとも有効な対策です。しかし、他の建造物からの延焼や放火など、個々の対策だけでは防ぎきれない出火原因もあることが実情です。

このため住宅などの建物には、万一の出火時にも被害を抑える工夫がなされています。この記事では、建物の性能として設けられている防火構造・耐火構造についてご説明し、各地で指定されている防火地域・準防火地域についてもご紹介します。

目次

耐火構造とは

耐火構造とは、火災による建物の倒壊や延焼を防ぐための一定の耐火性能を備える構造のことです。利用者が安全に避難できること、および消火活動の助けになることを目的としています。

おもな構造方法には、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨造(S造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)、コンクリートブロック造が挙げられます。また、近年の法改正により公共建築物の場合は木造の耐火構造も注目されています。

耐火構造の建物に求められている主要構造部分の基準(耐火時間)は、建物の階数によって異なります。

| 最上階及び最上階から数えた階数が2以上で4以内の階 | 最上階から数えた階数が5以上で14以内の階 | 最上階から数えた階数が15以上の階 | |

|---|---|---|---|

| 間仕切り壁 (耐力壁に限る) |

1時間 | 2時間 | 2時間 |

| 外壁 (耐力壁に限る) |

1時間 | 2時間 | 2時間 |

| 柱 | 1時間 | 2時間 | 3時間 |

| 床 | 1時間 | 2時間 | 2時間 |

| 梁 | 1時間 | 2時間 | 3時間 |

| 屋根 | 0.5時間 | 0.5時間 | 0.5時間 |

| 階段 | 0.5時間 | 0.5時間 | 0.5時間 |

耐火建築物・準耐火建築物とは

上記でご紹介した、耐火構造の建物が「耐火建築物」にあたります。

耐火構造より若干基準の緩い構造規定に、「準耐火構造」があります。通常火災による延焼を防ぐ構造とされており、耐火構造よりも比較的低階層で延床面積(すべての階の床面積の合計)が小さい建物に適用されます。

建物の倒壊や延焼を抑制すべき時間は45分~1時間とされており、耐火構造と同じく主要構造部分には国土交通大臣が認定した仕様・工法が求められます。

この準耐火構造で建てられた建物が「準耐火建築物」です。

耐火建築物・準耐火建築物は、一定の面積を超える場合、避難時の安全確保のために防火区画(火災発生時の延焼を防ぐために、建物内部を区画して設計すること)を設けなければなりません。しかし、防火区画が必要な面積は500m²ごとのため、一般的な戸建て住宅では必要とならないケースが多いでしょう。

耐火構造と防火構造の違いは?

耐火構造と似た名称の基準に「防火構造」があります。耐火構造と防火構造は、根本的に意味合いが異なります。

防火構造とは

防火構造は建築基準法施行令第108条で定められており、具体的な技術的基準は以下のとおりです。

一 耐力壁である外壁にあっては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

二 外壁及び軒裏にあっては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

つまり、防火構造とは、建物の周辺で火災が発生した場合に該当建物が延焼しない(燃え移らない)ようにするため、外壁や軒裏に一定(30分間)の防火性能を備えることと考えると良いでしょう。

外壁・軒裏を防火構造にするには

どのような構造条件を満たせば、建物を防火構造とすることができるのでしょうか。防火構造の詳細については、平成12年の建設省による告示1359号で定められ、その後何度か改正されています。

木造住宅を例に挙げた場合、屋外側は鉄網モルタル塗り(モルタルを鋼製の金網で補強したもの)厚さ15㎜以上、屋内側は石膏ボード9.5mm以上が構造条件です。そのほか、厚さ75mm以上のグラスウール(ガラスを繊維状にした素材)またはロックウール(鉱石に石灰を混ぜ、繊維状にした素材)を充てんした上に合板等4mm以上を張る複合使用も、防火構造として認められています。

そのほかにも、各ハウスメーカーや建築会社が個別に防火構造として国土交通大臣定を受けた工法や材料があります。

防火地域・準防火地域に指定されているかの調べ方

市街地において、防火の観点から建築可能な建物の構造規制を行う目的で、都市計画法により「防火地域」と「準防火地域」が定められています。

防火地域および準防火地域に指定される地域は、駅前や建物が密集している場所、そして幹線道路に面した場所などが一般的です。それらの地域を指定するおもな理由として、火災が発生した際の延焼防止や、消防車など緊急車両の通行に支障を来さないことが挙げられます。

一般的なケースでは、市街地のなかでも特に建物が密集した繁華街や主要道路沿いが防火地域となっており、その周辺が準防火地域とされている例があります。

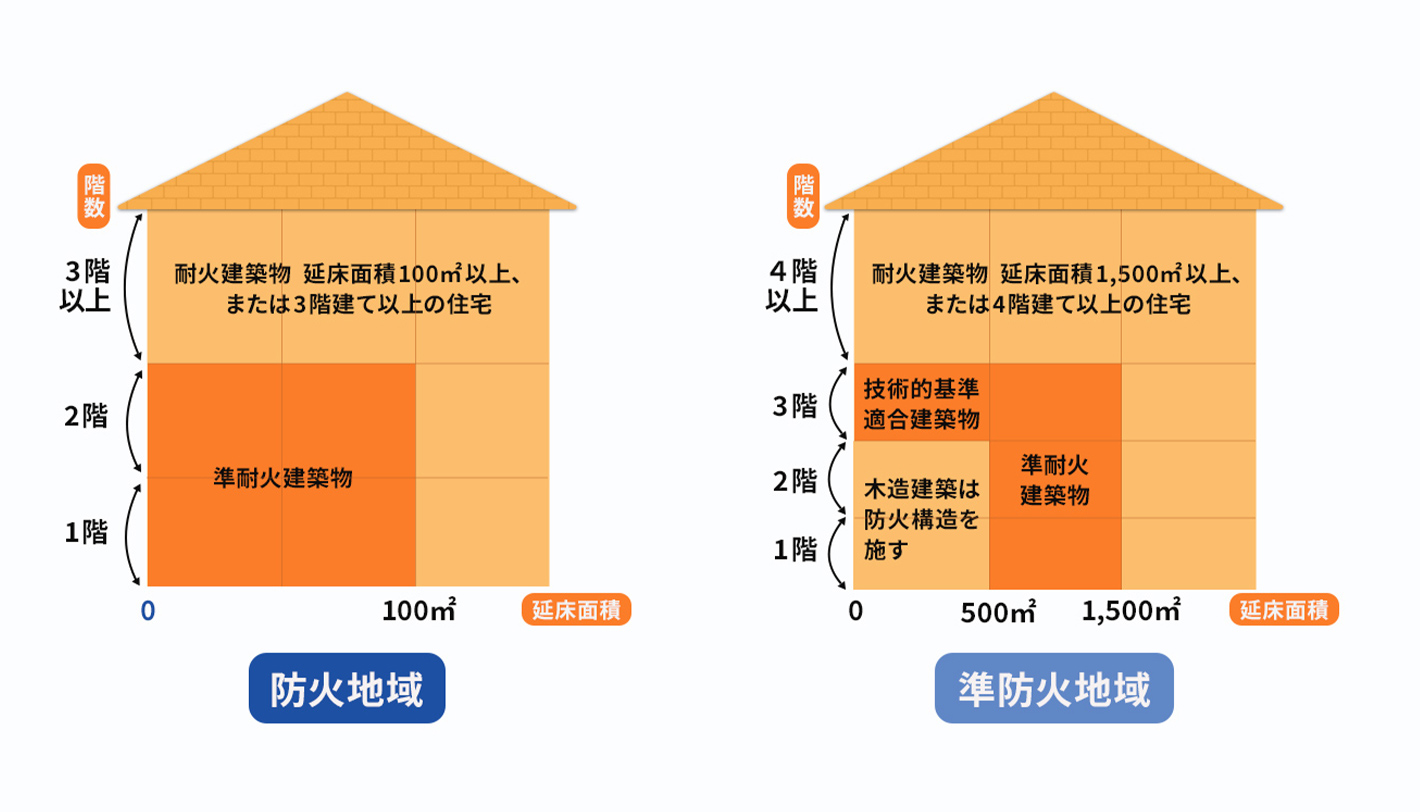

防火地域の特徴

延床面積が100㎡以上あるか地上3階建て以上の建物は、耐火建築物である必要があります。それ以外の建物も、耐火建築物か準耐火建築物である必要があります。

準防火地域の特徴

延床面積500m²以上か地上3階建て以上の建物は、耐火建築物か準耐火建築物であることが必要です。また木造建築物は、防火構造であること(隣地から一定の距離内にある延焼の恐れのある部分の外壁や軒裏について)が条件となります。

建物が防火地域と準防火地域をまたぐ場合は、建築基準が厳しいほうの地域における規定に則って建築する必要があります。

防火地域・準防火地域の調べ方

住む予定の地域や住みたい地域が、防火地域や準防火地域に指定されているかどうか、事前に調べておくと住まいづくりの参考になります。

防火地域・準防火地域の指定に関して調べたい場合には、以下の方法を試してみてください。

- 該当する自治体のホームページで「都市計画図」または「用途地域」に関して調べる

- 該当する自治体の役所に出向いて確認する

- ハウスメーカー・建築会社に尋ねる

耐火構造のメリット・デメリット

ここからは、耐火構造のメリット・デメリットをご紹介します。

耐火構造のメリット

火災が起きたときに燃え広がりづらい

耐火構造の特徴として、火災による建物の倒壊や延焼を防ぐ一定の耐火性能があるという点が挙げられます。そのため、万が一自宅で火災が発生してしまった際に、近隣への被害を抑えられます。

防火地域にも建てることができる

先ほど「防火地域の特徴」でもご紹介したように、耐火構造の建築物は防火地域に建てることが可能です。防火地域は商業施設が集積している場所や駅前に指定されているエリアのため、生活の利便性が高い場所であるというのもメリットといえます。

さらに火災の被害を最小限に抑えるための制限が定められているため、火災が発生したときに燃え広がりにくい地域で暮らすことが可能です。

火災保険料が安くなる

耐火構造の建物は火災保険料が安くなるのもメリットの一つです。

火災保険は災害時のリスクや損害を補償するための保険であり、建物の広さや構造、耐火性能よって異なります。耐火性能が高ければ高いほど火災による被害を抑えられるため、火災保険料が低めに設定されていることが多いです。

耐火構造のデメリット

建築費用が割高になる

鉄筋コンクリート造や鉄骨造などの耐火構造は、一般的な木造と比較すると建築費用が高くなるというデメリットがあります。

耐火構造の建物を建築する際は、耐火性能の高い不燃材料を用いたり防火設備を設置したりすることから、施工コストがかかってしまうと考えられます。

リフォームがしにくくなる

耐火構造は、火災による倒壊や延焼を抑えるために建物の壁や床などに厳しい基準が定められています。この定められた基準を保持しなければならないため、完成後にリフォームをして、間取りや構造を変更することは難しい場合があります。

外観のデザインに影響がでる

耐火構造は不燃認定をされた材料しか使えないため、窓やサッシ・外壁・軒裏などに使える部材が限定的となり、外観のデザインの自由度が下がってしまう可能性があります。特に外壁の選択肢が狭くなるのがデメリットと感じる方は多いでしょう。

防火構造のメリット・デメリット

次に、防火構造のメリット・デメリットをご紹介します。

防火構造のメリット

木造住宅でも用いることができる

防火構造は外壁や軒裏に防火性能の高い素材を用いるものの、比較的簡易に木造建築物にも取り入れることができます。耐火構造と比較すると、低コストでデザインや設計の自由度が高いという点はメリットとして挙げられるでしょう。

防火地域では一定規模以下であれば防火構造で建てることができる

防火地域では、基本的に耐火建築物や準耐火建築物でなければならないとされています。ただし、以下の要件を満たしている場合は防火構造で建築することが可能です。

| 防火地域 | 延床面積50m²以下の平屋建ての付属建築物 |

|---|---|

| 準防火地域 | 延床面積500m²以下の地上1階または地上2階の木造建築物 延床面積500m²以下の3階建ての建築物(一定の技術基準に適合する必要がある) |

防火地域では、延床面積50m²以下の平屋建ての付属建築物は、防火構造にすることで建てることが可能です。また、準防火地域では、延床面積500m²以下の地上1階または地上2階の木造建築物と、一定の技術基準に適合している延床面積500㎡以下の3階建ての建築物を防火構造にすることで建てることができます。

防火構造のデメリット

建物の内側からの出火に弱い

防火構造は、建物の周辺で火災が発生した場合に建物内部への延焼を防ぐために作られるものです。そのため、内側からの出火には弱いというデメリットがあります。

建物内部で出火した場合は短時間で延焼・倒壊してしまうリスクがあることを覚えておきましょう。

仕様などの指定がない構造と比較して建築費用がやや割高になる

防火構造は外壁と軒裏に燃えにくい素材を用いるため、仕様などの指定がない構造と比べると建築費用がやや高くなります。

最近では防火性の高い塗料やボード材などの開発が進んでおり、これらの材料を取り入れることでコストが抑えられる傾向にあります。

ALSOKでは火災対策ができるサービスも充実

火災に強い家をつくることや、日ごろから防火に配慮することなど、火災を未然に防ぐための取り組みは日常生活において欠かせません。万が一火の手が上がった際にも被害の拡大を防止できる対策があれば、より安心して暮らせるでしょう。

ALSOKでは、ご自宅で万が一出火があった場合もいち早く対処できるよう、ご家庭向けのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」をご提供しています。

ALSOKのホームセキュリティは、「セルフセキュリティ」「オンラインセキュリティ」の2つから選択できます。セルフセキュリティでは、お手頃価格〔月額 990円(税込)から〕でホームセキュリティを実現できます。火災や不審者の侵入等をセンサーが感知してアプリで通知し、もしもの時にはガードマンの依頼駆けつけが利用可能です。

オンラインセキュリティでは、火災などの異常発生時には自動でガードマンが駆けつけます。スマートフォンを持っているだけで警備を自動解除し、外出時はワンタッチで警備を開始できる機能や、音声でスマートフォンの持ち忘れを知らせる機能もあるため便利です。

火災や不審者侵入などの被害を未然に防ぎ、住まいに安心感をプラスできるALSOKのホームセキュリティをぜひご活用ください。

まとめ

住宅にとって、火災はもっとも恐れるべき災害の1つです。しかし現代の建築技術の進歩で、一般住宅の火災対策もより強固になっています。特に耐火建築物や準耐火建築物の場合、建築コストが相応にかかる反面、火災保険料割引などのメリットもあります。

火災に強い構造の住宅と、充実したセキュリティの合わせ技で、防災・防犯の両面でより安心感の高い住まいづくりを考えてみてはいかがでしょうか。

監修者プロフィール

一級建築士 岩納 年成

大手ゼネコン会社にて、官公庁工事や、免震ビル等の工事管理業務を約4年経験。その後、大手ハウスメーカーにて注文住宅の商談・プランニング・資金計画などの経験を経て、木造の高級注文住宅を主とするビルダーを設立し、プランニング、資金計画、詳細設計、工事統括監理など完成まで一貫した品質管理を遂行しながら、多数のオーダー住宅を経験。法人の技術顧問アドバイザーとしても活動しながら、これまでの経験を生かし個人の住まいコンサルテイングサービスも行っている。