高齢者向け賃貸住宅とは?メリットや家賃の相場、サ高住との違いを解説

高齢化が進む日本において、高齢者が安心して暮らせる住まいの整備は重要な課題となっています。一般的な賃貸住宅では入居が困難になりやすい高齢者にとって、バリアフリー設計や安否確認サービスが整った高齢者向け賃貸住宅は、自立した生活を維持しながら安全に暮らせる有効な選択肢といえるでしょう。

本記事では、高齢者向け賃貸住宅とはどのような住宅なのか、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)との違いやメリット・デメリット、家賃相場、選び方などを詳しく解説します。

目次

一人暮らしの高齢者は増え続けている

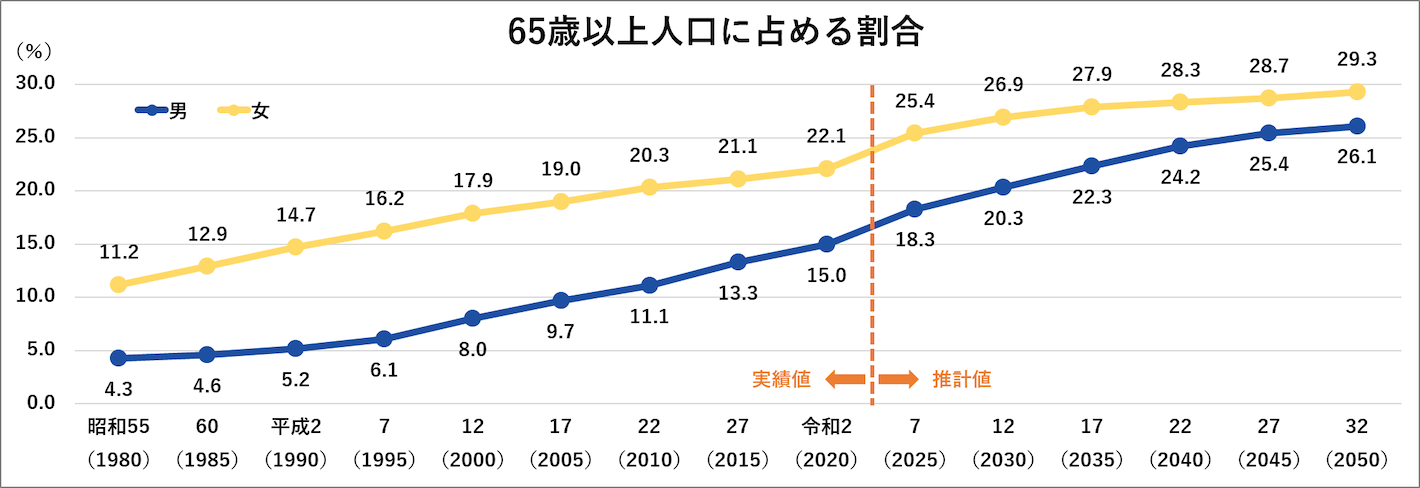

日本の高齢化率は年々上昇しており、特に65歳以上の一人暮らしの高齢者数は男女ともに増加傾向となっています。以下は、内閣府「高齢社会白書」より、一人暮らしの高齢者の割合を昭和55年(1980年)の実績値から令和32年(2050年)の推計値まで5年ごとに示した統計です。

出典:内閣府「令和6年版 高齢社会白書(概要)」

一人暮らしの高齢者(独居老人)の割合は令和2年(2020年)に男性15.0%、女性22.1%でしたが、令和32年(2050年)には男性26.1%、女性29.3%にまで増加が見込まれています。

高齢になると、家賃滞納や孤独死リスクなどの理由から、一般的な賃貸住宅を借りられないことがあります。また、健康状態や介護の必要性により、一般住宅では生活に支障をきたすケースもあるでしょう。

離れて暮らす高齢の親が安全に暮らせる住宅を探しているが、老人ホームへの入居は考えていない、または一般の賃貸住宅への入居が決まらないなどの場合、高齢者向け賃貸住宅の検討をおすすめします。

高齢者向け賃貸住宅とは

高齢者向け賃貸住宅とは、高齢者が安心して暮らせるよう配慮された賃貸住宅のことです。介護を必要としない元気な高齢者を主な対象としています。バリアフリー設計や見守り機能などが整備され、入居条件が緩和されており、一般の賃貸住宅と比較して高齢者が入居しやすい環境が整っています。法的には明確な定義がなく、施設ごとに設備やサービス内容が異なりますが、自立した生活を望む高齢者に適している施設といえます。

高齢者向け賃貸住宅の特徴

高齢者向け賃貸住宅の特徴は、一般的な住宅と比較して高齢者の生活に配慮した設計とサービスが充実していることです。設備の面では、段差の解消や手すりの設置、滑りにくい床材の採用など、バリアフリー設計が基本となっています。サービス面では、定期的な安否確認、緊急時の対応、緊急通報システムやセンサー等の導入など、高齢者の安全を守るためのサービスが提供されている場合が多いです。

高齢者の安全性と快適性を両立させた住環境を提供する高齢者向け賃貸住宅は、家族の安心につながるでしょう。

高齢者向け賃貸住宅の入居条件

高齢者向け賃貸住宅は、一般的に「60歳以上で介護を必要としない高齢者」を対象としています。施設によって年齢制限や健康状態の要件は異なることがありますが、多くの場合では、入浴、食事、移動などの基本的な生活動作を自立して行えることが必須です。また、経済的な面においても、家賃や管理費を継続的に支払う能力や保証の有無などの条件が設けられています。

高齢者向け賃貸住宅には、「高齢者住まい法」の条件に基づいて登録されたバリアフリー構造の賃貸住宅である「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」があります。

また、所得に応じて家賃補助制度を利用できる高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)や、高齢者の入居を円滑にするための「高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)」、その中でも高齢者専用住居として各都道府県に登録された「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」などもあります。高優賃や高円賃、高専賃は2011年に制定された「高齢者住まい法」によってサ高住に一本化されており、新規の認定は行われていませんが、空き家がでるタイミングで入居者の募集が行われています。

高齢者向け賃貸住宅とサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の違い

サ高住は、安否確認と生活相談サービスの提供が義務付けられている点が、他の高齢者向け賃貸住宅と明確に区別されます。

以下の表は、一般的な高齢者向け賃貸住宅とサ高住の主な違いについて示したものです。

| 一般的な高齢者向け賃貸住宅 | サービス付き高齢者向け住宅 | |

|---|---|---|

| 入居条件 | 一般的に60歳以上 | 原則として60歳以上 |

| 自立した生活ができる | 一般型:主に自立~軽度の要介護 | |

| 介護型:要介護認定を受けている | ||

| 費用 | 敷金:家賃の2~3カ月分 | 敷金:家賃の1~3カ月分 |

| 月額費用:10~50万円 | 一般型:月10~25万円 | |

| 管理費:月1~3万円 | 介護型:月15~40万円 | |

| ※施設により異なる | ※施設により異なる ※一部、所得により家賃補助を利用できる場合がある |

|

| 居室面積 | 25㎡以上 | 原則25㎡以上 |

| ※施設により異なる | ※共用スペースが十分な場合は18㎡以上 | |

| 提供されるサービス | 安否確認、生活相談、緊急対応、生活支援、食事提供など | 安否確認、生活相談は入居条件によらず必須 |

| ※施設により異なる | 緊急対応、生活支援、食事提供は施設により異なる ※介護型は必須 |

|

| 介護サービス | 外部の事業者を個別利用 | 一般型:外部の事業者を個別利用 |

| 介護型:施設内で介護保険サービスを受けられる(定額利用) |

サ高住には、一般型と介護型があります。介護型は「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設が該当し、施設内で介護サービスを受けることができますが、施設数は多くありません。老人ホームよりは初期費用が比較的安価になる特徴があります。

一般的な高齢者向け賃貸住宅に向いている人

高齢者向け賃貸住宅は、介護を必要としない元気な高齢者向けの住宅です。具体的には、日常生活を自立して行える健康状態だが、現在の住まいの設備に不安を感じている方、一人暮らしの安全性を高めたい方、バリアフリー環境での生活を希望する方に適しています。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)が向いている人

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、安否確認や生活相談サービスが必ず提供され、要支援や軽度の要介護であれば、介護が必要な方でも外部の介護サービスを利用しながら住み続けられる住宅です。具体的には、要支援や軽度の要介護状態で一人暮らしの不安を抱える方、家族が遠方に住んでいて頻繁な見守りが困難な方に適しています。

高齢者向け賃貸住宅のメリット・デメリット

高齢者向け賃貸住宅の利用を検討する際は、メリットとデメリットを十分に理解したうえで判断しましょう。

高齢者向け賃貸住宅のメリット

高齢者向け賃貸住宅の最大のメリットは、バリアフリーの住宅で安全に暮らせることです。段差の解消や手すりの設置などにより、日常生活での事故防止に配慮されています。見守りサービスや生活支援サービスが備わっている住宅も多く、一人暮らしの不安を軽減できます。また、高齢者向け賃貸住宅は高齢者の入居を前提としているため、年齢による入居拒否の心配がありません。一般的な賃貸住宅を利用しにくくなる中で、高齢者でも入居のハードルが低いことも大きなメリットです。高齢者向け賃貸住宅では一人暮らしはもちろん、夫婦で一緒に入居可能な住宅もあるため、ライフスタイルに合わせて選択できます。

高齢者向け賃貸住宅のデメリット

高齢者向け賃貸住宅のデメリットとして、家賃がやや割高なケースがあることが挙げられます。バリアフリー設備や各種サービスが充実している分、一般的な賃貸住宅と比較して費用が高くなる傾向があります。また、介護度が上がった場合に継続して住み続けられるかどうか、どのような支援が受けられるかを事前に確認しておく必要があります。

高齢者向け賃貸住宅の家賃目安

高齢者向け賃貸住宅の家賃は、地域やサービス内容によって大きく異なりますが、月10~50万円が一般的な目安です。家賃の差は、立地条件、部屋の広さ、提供されるサービス内容、建物の設備グレードなどによって決まります。都心部の駅近や、充実したサービスを提供する住宅では月30万円を超える場合がある一方で、地方の住宅では月10万円台で入居できる場合もあります。そのため、必要とするサービスレベルと予算を考慮して選択することが重要です。

敷金・管理費も発生する

高齢者向け賃貸住宅では、家賃以外にも敷金や管理費が発生します。敷金は、退去時の原状回復費用や家賃滞納時の保証として預けるもので、一般的に家賃の2~3カ月分を支払うケースが多いです。管理費には、共用部分の清掃・維持管理、設備の保守点検などが含まれており、月1~3万円と施設によって幅があります。

高齢者向け賃貸住宅を利用する際、補助金は利用できる?

自治体によっては、民間住宅に居住する高齢者世帯に対して家賃の一部を助成している場合があります。そのほか、賃貸住宅に入居することが難しい高齢者に対して入居支援を行っている地域もあります。

補助金の内容や条件は自治体によって大きく異なるため、居住予定地域の自治体窓口等で情報収集をし、詳細を確認することが大切です。

高齢者向け賃貸住宅の選び方

高齢者向け賃貸住宅を選ぶ際は、立地条件、住宅設備、サービス内容、費用など、あらゆる要素を考慮してライフスタイルに最適な住宅を検討しましょう。

周辺環境・アクセスなどの立地条件を確認する

立地条件の確認は、高齢者向け賃貸住宅選びの重要なポイントです。周辺環境やアクセスなどの立地条件を確認しておきましょう。駅やバス停などの公共交通機関は、車を運転しなくなった後の必須の移動手段となります。また、スーパー、病院、銀行、郵便局、理美容室、公園などが徒歩圏内に揃っていると、日常生活の利便性が高まります。

バリアフリーの程度や、緊急時の対応をチェックする

ほとんどの高齢者向け賃貸住宅でバリアフリー設計が採用されていますが、手すりの設置箇所や床の滑りにくさなど、バリアフリーの程度をチェックすることが大切です。玄関、浴室、トイレ、階段など、転倒リスクの高い箇所の安全対策が十分かどうか確認しましょう。緊急時の対応体制については、24時間対応可能か、防犯カメラや緊急通報システムの有無、対応スタッフの配置状況、医療機関との連携体制が整っているかも重要なポイントです。

見守りサービスを導入するのもおすすめ

既存の住宅に住み続けながら安全性を高めたい場合は、見守りサービスを導入する方法もおすすめです。見守りサービスには、日常生活における安否確認やセンサーによる異常の早期発見、緊急時の迅速な対応、健康相談などさまざまなサービスがあります。高齢の親のライフスタイルや、家族の心配事に合わせた見守りサービスを導入することで、安全な暮らしの整備に役立ちます。

ALSOKのみまもりサポート

ALSOKの「HOME ALSOK みまもりサポート」は、高齢者の一人暮らしを24時間365日サポートする見守りサービスです。急な体調不良や発作時には、ボタンを押すだけでALSOKが駆けつけて対応します。また、看護師資格を持つスタッフに健康や介護の相談もできるため、日々の不安や疑問を解消することができます。オプションを利用すれば、毎日のみまもり情報を取得でき、離れて暮らす家族が安否確認をすることも可能です。緊急時の対応だけでなく、日常的な見守りや健康相談にも対応しているため、高齢者の一人暮らしを支えるサービスとして活用できます。

まとめ

高齢者向け賃貸住宅を検討している場合、立地条件や必要とするサービスレベルなどを総合的に判断し、自身のライフスタイルに最適な住宅を選びましょう。一方で、既存の住宅に住み続けたい方には見守りサービスを導入するというのも、高齢者が自立した生活を維持しながら安心して暮らすための有効な手段です。家族の安心にもつながる重要な選択肢として、十分な検討を重ねて最適な暮らしを見つけてください。