マンションは新築と中古、どっちがいい?統計データをもとに徹底比較

マンションの購入を検討している場合、新築マンションと中古マンションのどちらにしようか迷うケースもあるでしょう。新築と中古それぞれの違いやメリット、デメリットがあるため、十分に比較検討することをおすすめします。

この記事では、新築マンションと中古マンションの違いやメリット・デメリットを比較し、統計データをもとに購入理由や資金なども徹底比較します。マンションご購入前にぜひ参考にしてみてください。

目次

新築マンションと中古マンションの違い

新築マンションとは、完成から1年以内で、かつ一度も人が住んでいないマンションのことを指します。完成から1年未満であっても、一度でも居住実績がある物件は新築とは区分されません。

一方で中古マンションは、過去に入居歴のある分譲マンションのことをいいます。

また、人が住んでいなくても完成から1年以上経過している物件は「新築」と記載できず、中古扱い(未入居物件)となります。このようなケースは「新古マンション」や「新古物件」と呼ばれることがあります。

新築マンションと中古マンションのもっとも大きな違いは、建築からの経過年数にあり、それが設備や性能、価格に大きく影響します。購入を検討する際は、この点を踏まえて比較することが重要です。

新築と中古マンション、どっちが人気?

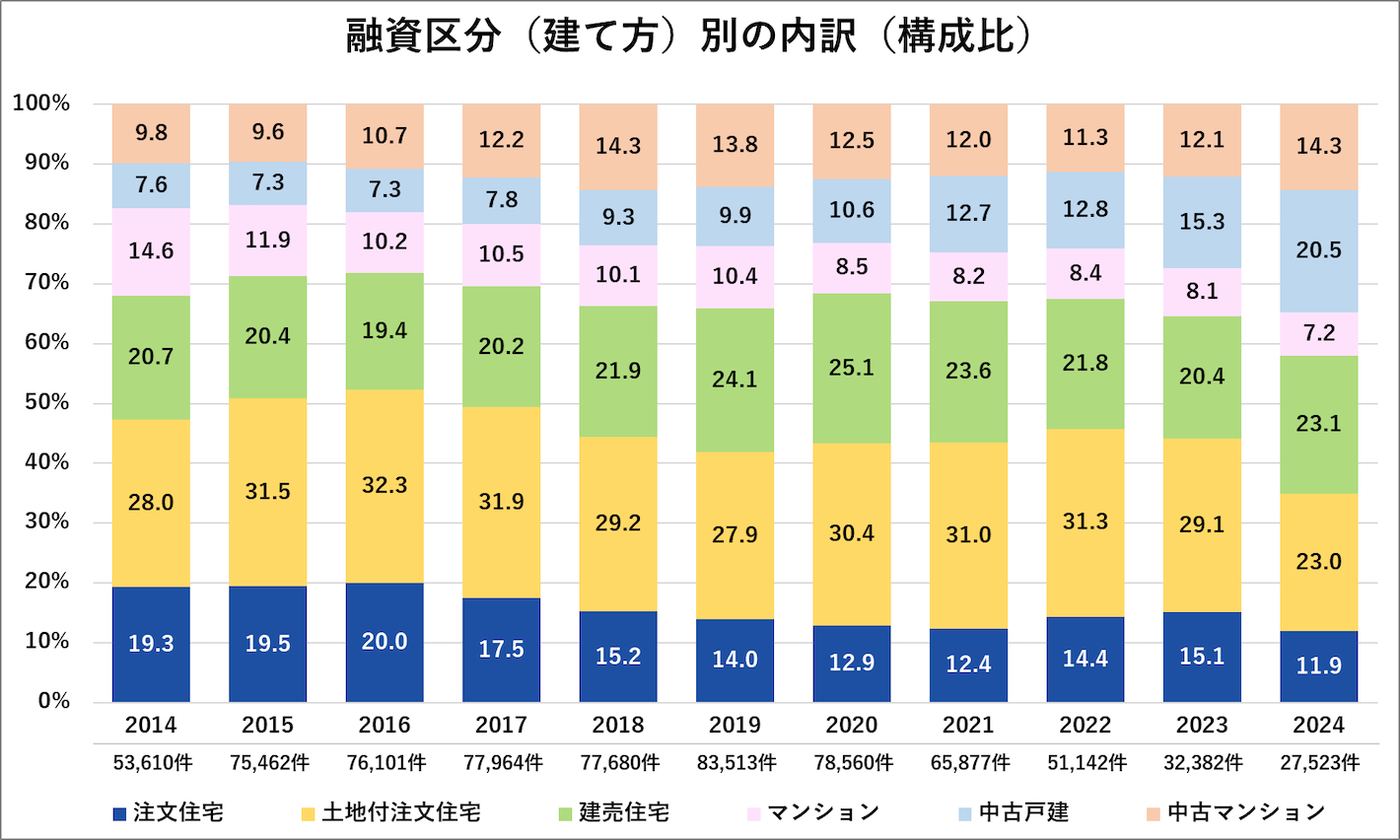

新築マンションと中古マンションはどちらが多く選ばれているのか、例として、住宅金融支援機構の「フラット35利用者調査」から確認してみましょう。 出典:住宅金融支援機構「2024年度 フラット35利用者調査」

2024年度のデータによると、フラット35の融資割合は新築マンション7.2%に対し、中古マンションが14.3%となっており、中古マンションが新築を上回る割合で利用されていることが分かります。過去10年で中古マンションの融資割合は4.5ポイント増加しているのに対し、新築マンションの割合は年々減少しています。

さらに、首都圏を例に見ると、新築マンションの販売戸数は2024年に2万3,003戸で、前年度から14.4%減少しています。一方で、首都圏の中古マンション成約件数は2024年に3万7,222件で、前年より3.4%増加し、2年連続で増加しています。マンション価格は建設資材や人件費の高騰により上昇しており、特に新築マンションが影響を受けていると考えられます。

これらの変化から「新築マンションが割高」「中古マンションの方が、コストパフォーマンスが良い」と感じる購入検討者が増えており、中古マンションの需要が高まっている背景が見えてきます。

参考:不動産経済研究所「全国 新築分譲マンション市場動向2024年」

公益財団法人東日本不動産流通機構 首都圏不動産流通市場の動向(2024年)

新築マンションのメリット・デメリット

ここからは、新築マンションのメリット・デメリットをご紹介します。

新築マンションのメリット

最新の設備と快適な住環境

新築マンションは未入居物件のため、床や壁などの内装はもちろん、キッチン・浴室・トイレといった設備も最新仕様であるケースが多く見られます。再開発エリアに建設される物件では、スーパーや病院、商業施設など周辺施設が充実しており、利便性が高い環境で新生活を始められるのも大きな魅力です。

高い耐震性・防犯性

最新の建築基準に基づいて建てられるため、耐震性能は高水準です。また、大雨や洪水などの自然災害に備えて電気設備を高層階に設置するなど、安全性に配慮した設計が採用されています。加えて、最新のセキュリティシステムが導入されていることが多く、防犯面でも安心して暮らすことができます。

新築マンションのデメリット

物件価格が高い

新築マンションは、同じエリアで売られている中古マンションと比較すると価格が高く設定される傾向があります。新築マンションの価格上昇は続いており、2024年の全国平均価格は6,082万円(1㎡あたり単価は94.3万円)と過去最高水準です。物件価格が高い分、住宅ローンの借入額や毎月の返済負担も重くなります。

出典:不動産経済研究所「全国 新築分譲マンション市場動向2024年」

住んでからイメージとの違いを感じる場合がある

新築マンションは建物工事の完了前に販売されることが多く、実物を見ないまま契約するケースが一般的です。

そのため、引き渡し後に「日当たりが想像と違う」「眺望が遮られた」などのギャップを感じる可能性があります。特に、眺望や日当たりといった住環境は将来にわたり保証されるわけではない点に注意が必要です。例えば、契約直後に目の前の土地に新しいマンション建設が決まり、期待していた景観や採光条件が大きく損なわれるケースなどがあります。

こうしたトラブルを避けるためには、購入前に重要事項を確認し、不安があれば事前に質問しておくことが大切です。万が一トラブルに巻き込まれた場合は、不動産に詳しい専門家へ早めに相談しましょう。

中古マンションのメリット・デメリット

次に、中古マンションのメリット・デメリットを見ていきましょう。

中古マンションのメリット

物件費用を抑えられる

中古マンションは、新築マンションに比べて価格が安く、予算の範囲内で条件に合う物件を探しやすいのが大きな魅力です。なお、都心のエリアによっては価格が下がらない、もしくは上昇するケースもあるため注意が必要です。

選択肢が広い

中古マンションは流通数が多いため、好立地や利便性の高いエリアを中心に選択肢が豊富です。購入する前に実際の部屋を確認できるため、眺望・日当たり・広さ・管理状態などをチェックした上で納得して購入できます。

また、リノベーション済み物件や自分でリノベーションできる未改装物件もあり、ライフスタイルに合わせた住まいづくりが可能です。

中古マンションのデメリット

建物・設備が古い

中古マンションは築年数が経過しているため、建物や設備が新築よりも性能面で劣る場合があります。購入後にリフォームや修繕が必要となることも多く、購入費用を抑えられても別途コストがかかる可能性があります。

また、遮音性・断熱性などが新築より劣るケースもあるため、内覧時に確認しておきましょう。

修繕積立金が高い

中古マンションでは、築年数が経過している分、修繕積立金が新築物件より高く設定されていることが一般的です。購入時の価格は安くても、毎月の住宅ローン返済に加えて修繕積立金という固定費が発生します。長期的な維持費も踏まえて資金計画を立てることが大切です。

【統計データ別】新築マンションと中古マンションの比較

ここからは、国土交通省の「令和6年度 住宅市場動向調査報告書」の統計データを用いて、住宅選択の理由や資金調達の方法、世帯などを比較していきましょう。

選択理由別の比較

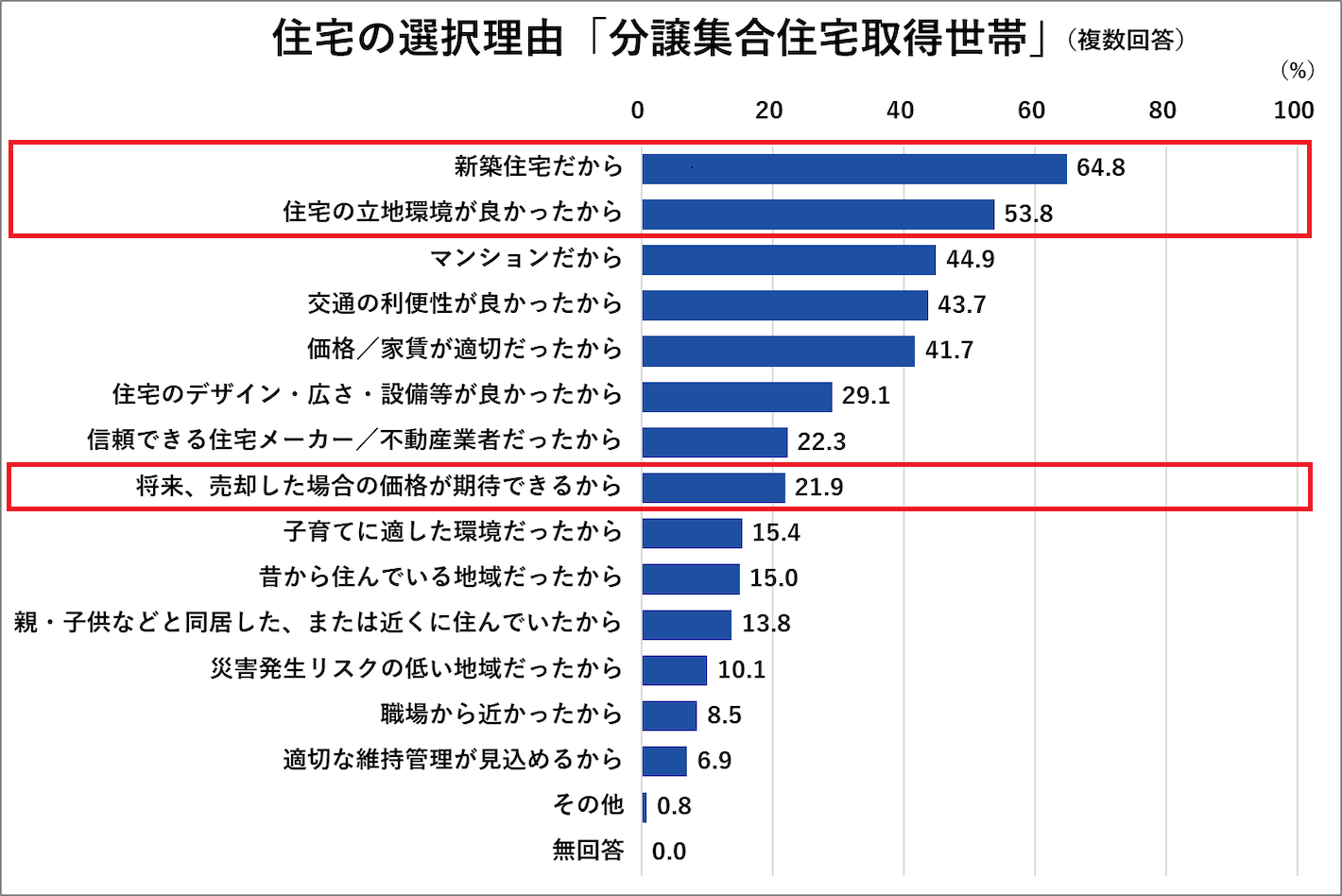

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

国土交通省の調査によると、分譲集合住宅(新築マンション)取得世帯の住宅選択理由としてもっとも多いのは、「新築住宅だから」です。次いで「住宅の立地環境が良かったから」という理由が挙げられ、マンション購入者は「新築」であることだけでなく、立地や周辺環境の利便性を重視していることが分かります。

さらに「マンションだから」「交通の利便性が良かったから」という理由が続いており、駅近や都市部での暮らしやすさが購入動機になっていることがうかがえます。

また、「将来売却した場合に価格が期待できるから」という回答も、一戸建て住宅と比較すると割合が高く、分譲マンションの購入者は資産価値や売却時のリセールバリューを意識しているのが特徴です。

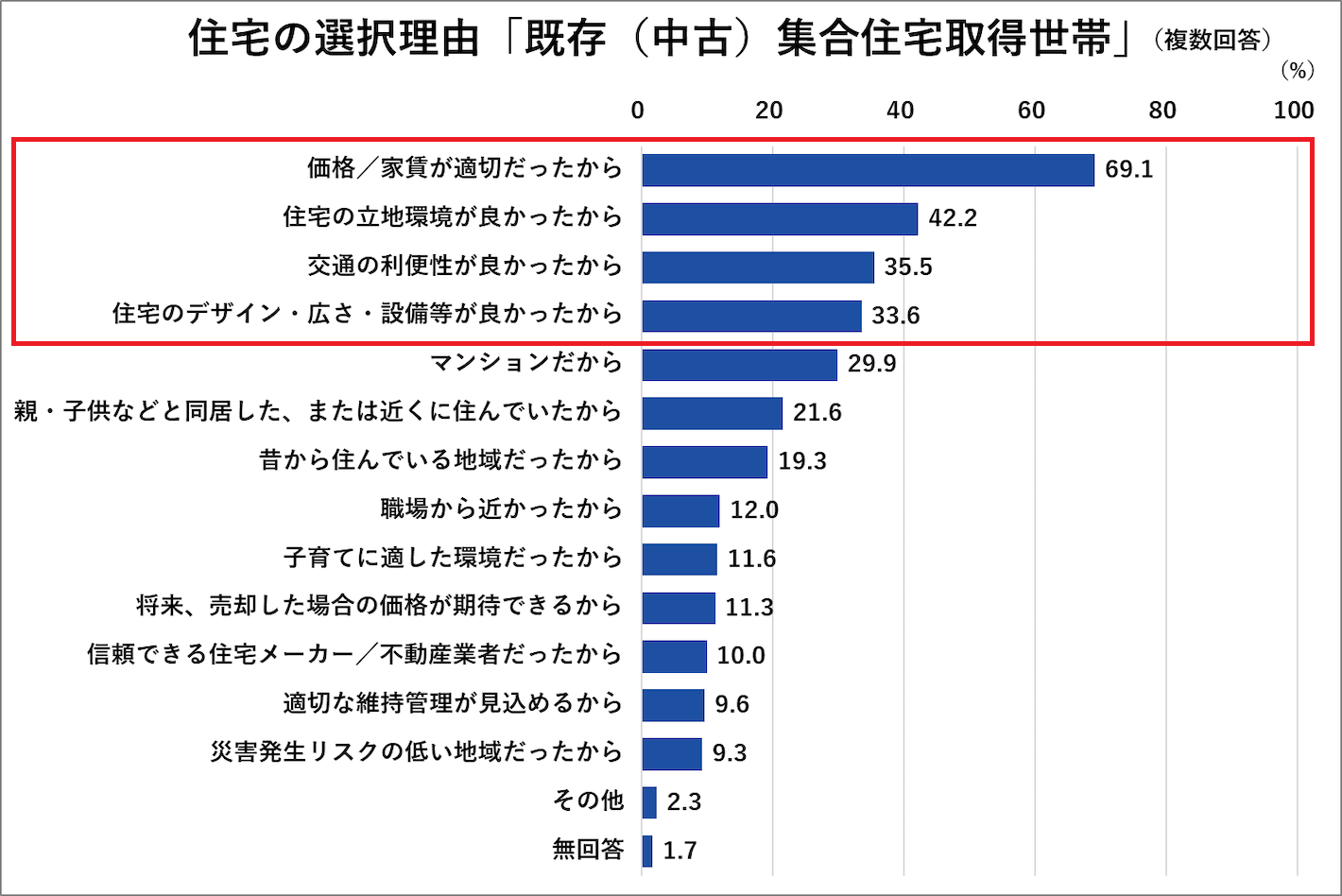

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

次に、既存(中古)集合住宅(中古マンション)を取得した世帯の住宅選択理由を見ていくと、もっとも多いのが「価格が適切だったから」でした。次いで「住宅の立地環境が良かったから」「交通の利便性が良かったから」という理由が挙げられています。

中古マンションの購入者は、費用面でのメリットや利便性を重視する傾向が強いことが分かります。特に新築に比べて価格が抑えられるため、同じ予算でも広さや立地条件の良い物件を選べる点が魅力です。

「住宅のデザイン・広さ・設備等が良かったから」という理由も多く挙げられており、価格だけでなく住まいの快適さや機能性を重視している層が一定数存在することが分かります。

分譲集合住宅取得者が中古住宅を選択しなかった理由

分譲集合住宅(新築マンション)を取得した世帯が中古住宅を選択しなかった理由としてもっとも多いのは、「新築の方が気持ち良いから」です。次いで「リフォーム費用などで割高になる」という理由が挙げられています。

新築マンションを選んだ人は「新築であること」を重視しており、中古住宅は購入後に修繕費やリフォーム費用がかかることを負担に感じ、選択肢から外す傾向があります。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

既存(中古)集合住宅取得者が中古住宅を選択した理由

一方、既存(中古)集合住宅(中古マンション)を取得した世帯が中古住宅を選択した理由としては、「予算的にみて既存(中古)住宅が手頃だったから」がもっとも多く、次いで「新築住宅にこだわらなかったから」という理由が挙げられます。

中古マンションを選んだ人は、住宅の価格を重視する傾向が強く、新築にこだわらない層が多いことが分かります。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

資金調達別の比較

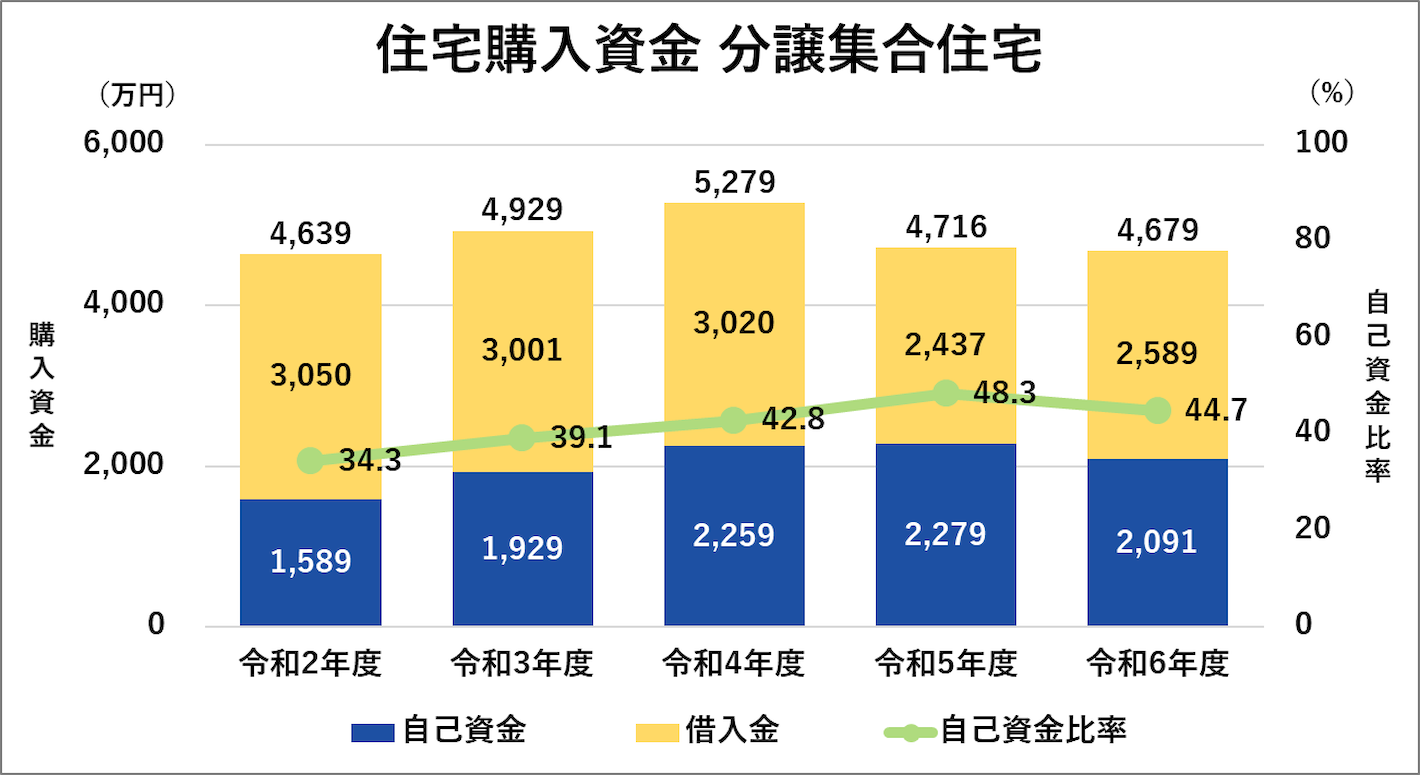

次に、資金調達別の比較をしていきましょう。分譲集合住宅(新築マンション)、既存(中古)集合住宅(中古マンション)ともに三大都市圏のデータです。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

令和6年度における分譲集合住宅の住宅購入資金平均額は4,679万円です。自己資金比率は44.7%で、5年前と比較すると10ポイント以上上昇しており、自己資金比率を高めることでローンの借入額を抑えている人が多いことが分かります。

一方、住宅ローンの年間返済額の平均は126.5万円で、ローンの返済期間は28.2年と、ほとんどの世帯が30年未満で完済する計画を立てています。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

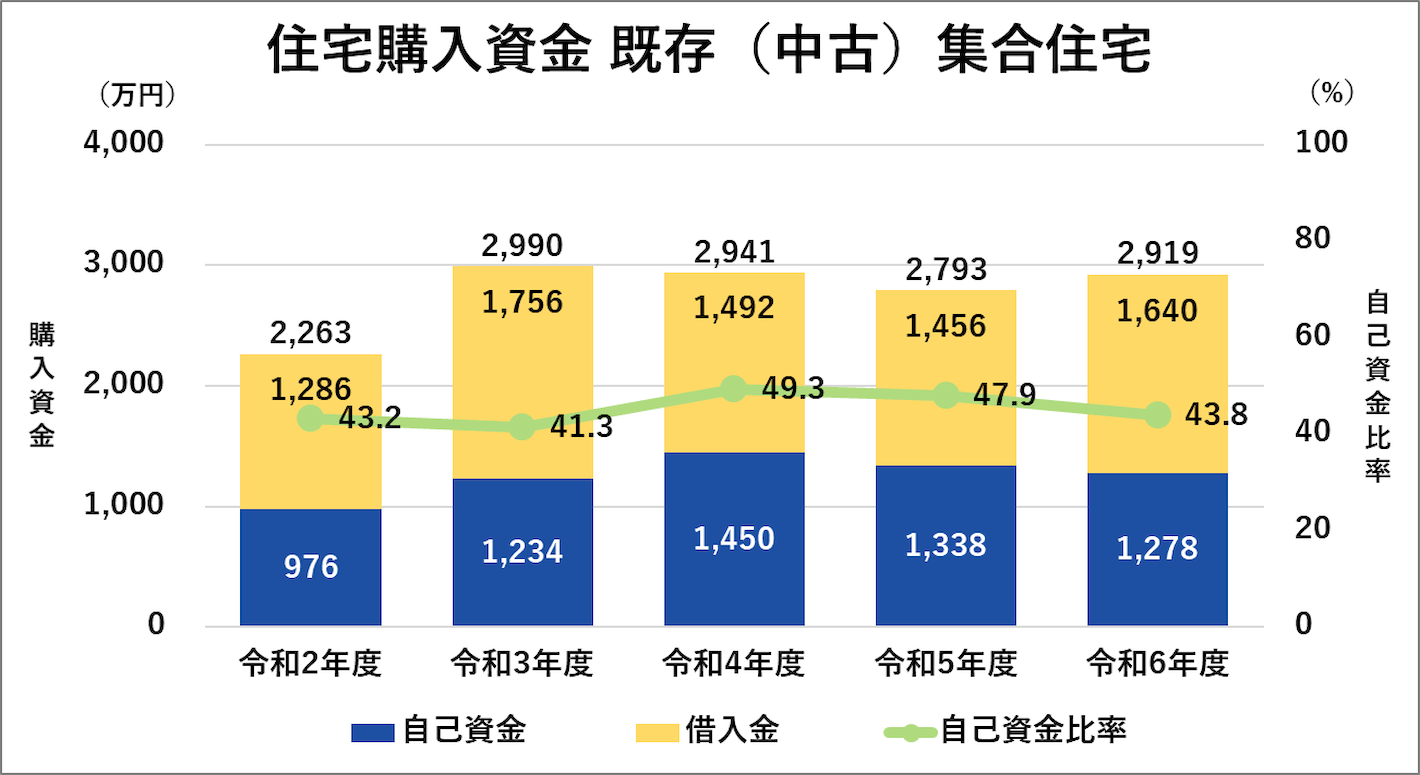

令和6年度における既存(中古)集合住宅の住宅購入資金の平均額は2,919万円です。自己資金は1,278万円ですが、自己資金比率は新築マンションと同程度となっています。

また、住宅ローンの年間返済額の平均は114.0万円で、返済期間は27.7年です。分譲集合住宅と比較すると、購入資金やローン返済額がやや抑えられていることが特徴です。

世帯別(年齢・年収)の比較

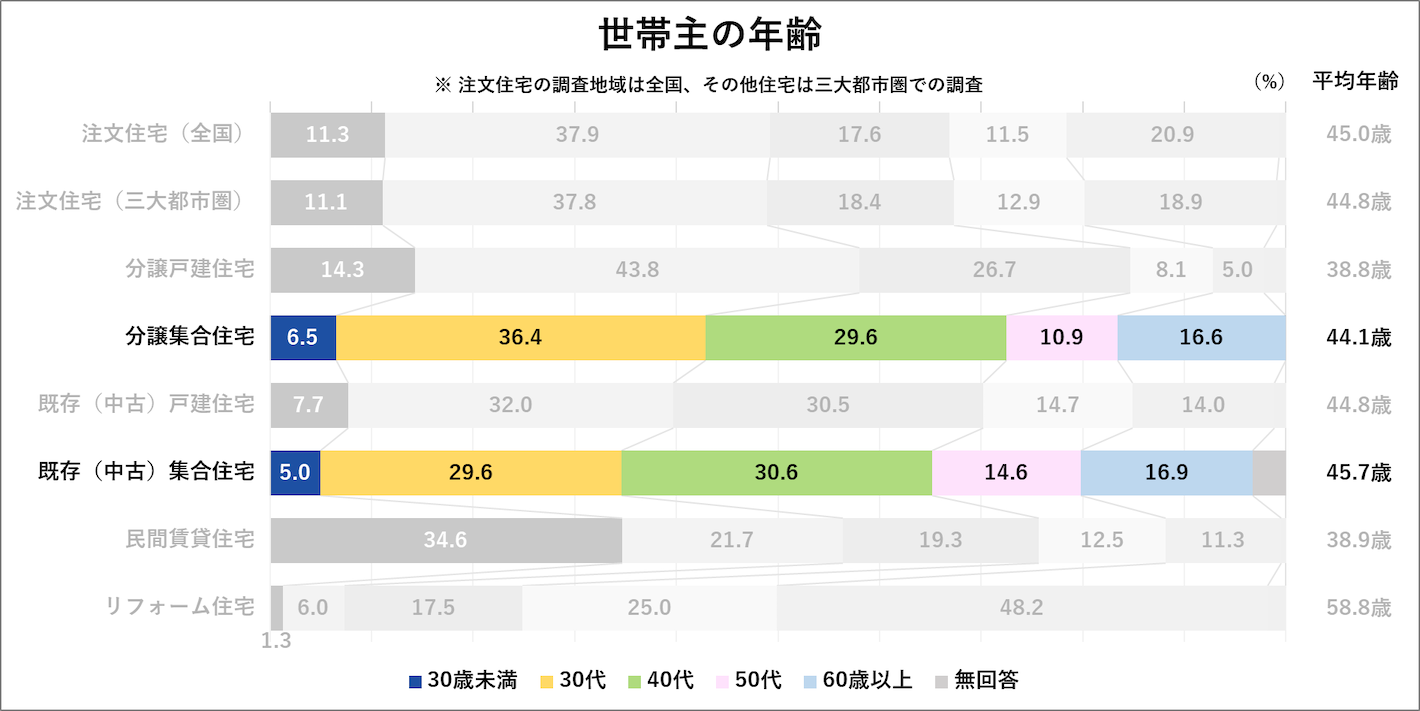

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

ここでは、住宅購入者の世帯主の年齢を見ていきましょう。分譲集合住宅(新築マンション)、既存(中古)集合住宅(中古マンション)ともに、30代・40代の世帯主が全体の約6割を占めています。収入が安定し、家族構成や今後のライフプランが明確になってきたタイミングでマンションを購入している人が多いことが分かります。

また、中古マンションは50代以上の世帯主が3割を占めており、老後の住まいとして中古マンションを購入する人も一定数いるようです。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

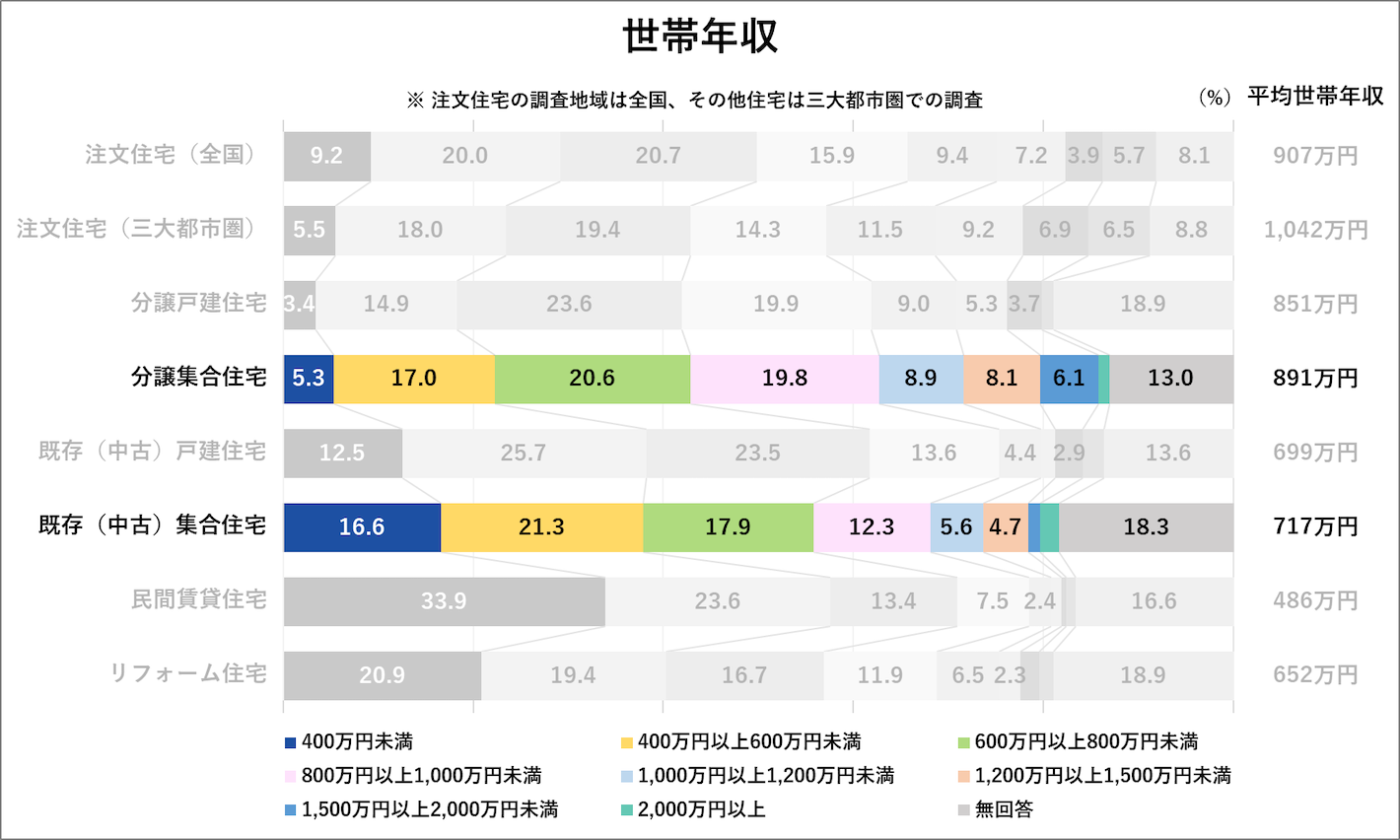

分譲集合住宅(新築マンション)の場合、もっとも多い住宅購入者の世帯年収の幅は、600万円以上〜800万円未満となっています。

一方、既存(中古)集合住宅(中古マンション)のもっとも多い世帯年収の幅は400万円以上〜600万円未満となっており、新築マンションと比較すると400万円未満の割合が16.6%と多くなっています。

このことから、新築マンションは幅広い世帯年収層に購入されやすく、中古マンションは費用を抑えたい層に選ばれる傾向があることが読み取れます。

これまでの統計データから、新築マンションと中古マンションそれぞれの特徴が明らかになりました。しかし、数字だけでは判断できない重要なポイントも存在します。

住まい選びで後悔しないためには、入居までの期間や物件の資産価値、耐震性や防犯面なども考慮することが大切です。

実際の住まい選びで後悔しないために、以下の注意点も合わせて検討しましょう。

新築マンション・中古マンションを検討する際の注意点

新築または中古マンションの購入を検討している際、注意したい点をピックアップしてご紹介します。

新築マンションを検討する際の注意点

入居までの期間を確認する

建設中の新築マンションは、入居までに1年以上かかることがあります。未完成の場合、モデルルームの見学や抽選、購入申し込みなどの手続きが必要となるため、契約から入居までに時間がかかる点に注意が必要です。

一方、完成済みの物件であれば、購入手続きを終え次第、比較的短期間で入居が可能です。建設中の物件を選ぶ場合は、入居までの期間を事前に確認し、新生活の準備を計画的に進めることが大切です。

資産価値の下がりにくい物件を選ぶ

将来的にマンションの売却や住み替えを考えている場合は、資産価値の下がりにくい物件を選ぶことが重要です。人気エリアや駅近の物件、部屋数の多い物件は、中古として売却する際も比較的価値を維持しやすく、住宅ローンの残債をカバーしやすいため、買い替えや住み替えがスムーズに行えます。

ただし、新築マンションは購入直後に資産価値が下がりやすい傾向があるため、資産価値を重視する場合は中古マンションも検討すると良いでしょう。

中古マンションを検討する際の注意点

耐震性や建て替えの可能性を確認しておく

中古マンションは、新築や築年数の浅いマンションに比べて耐震性や建物の劣化が懸念される場合があります。購入前には、耐震改修の実績や長期修繕計画を確認することが重要です。

特に築年数の長い物件では、建て替えの可能性や設備の老朽化も考慮する必要があります。

防犯性やセキュリティの状況を確認する

中古マンションは、新築マンションと比べてセキュリティ面が不十分な場合があります。

築年数の古い分譲マンションでは、防犯設備が十分でない、または故障や不具合が放置されている場合もあるため注意が必要です。

購入を検討する際には、防犯カメラやオートロック、センサーライトなどの設備が整っているかを確認することが大切です。必要であれば、売主や管理組合に修繕や改善の計画を確認しておくと安心です。

マンションへの入居を検討する際は防犯対策も欠かさず行おう

警察庁の統計によると、住宅を対象とした侵入窃盗は令和6年に約1万6,000件発生しており、前年よりは減少(-8.4%)したものの、依然として無視できない数値です。集合住宅は一戸建てに比べ発生件数が少ないとされていますが、オートロックや共用部の存在に過信すると被害につながるおそれがあります。最近では、マンションのエレベーター内で女性が被害に遭う事件が発生しています。宅配業者を装った侵入や窓ガラス破壊による強引な手口も報告されており、マンションにおいても十分な防犯対策が求められます。

出典:警察庁「住まいる防犯110番 データで見る侵入犯罪の脅威」

玄関や窓に補助錠を取り付ける

マンションでの防犯対策として有効なのが、玄関や窓に補助錠を取り付ける「ワンドアツーロック」の実践です。侵入窃盗犯は短時間で侵入できる住戸を狙う傾向があるため、開錠に手間がかかると犯行を諦める可能性が高まります。

特にベランダや共用廊下に面した窓は狙われやすいため、補助錠の設置が効果的です。ただし、マンションによっては管理会社や管理組合の承諾が必要な場合もあるため、設置前に規約を確認しておくことが大切です。

窓を防犯ガラスにするか、防犯フィルムを貼る

空き巣や侵入強盗の多くは、ガラスを破って短時間で侵入しようとするため、防犯ガラスへの交換や防犯フィルムの貼付けが有効です。ガラス破りに時間がかかり、犯行を諦めさせる効果が期待できます。

ただし、防犯ガラスの交換は管理組合への申請が必要となるケースが多く、防犯フィルムの貼付けについても規約で制限されている場合があります。導入を検討する際には、必ず管理会社や管理組合に確認を行いましょう。

ベランダに防犯カメラやセンサーライトを導入する

ベランダは侵入経路になりやすく、階層に関係なく侵入されるリスクがあるため、防犯カメラやセンサーライトの設置は有効な対策です。

防犯カメラは、不審者の行動を記録できるだけでなく、設置されていること自体が犯罪抑止効果を発揮します。さらに、センサーライトは人の動きを検知して自動で点灯するため、侵入者をけん制すると同時に、住人が異変に気づきやすくなる効果があります。

ただし、防犯カメラの設置には管理組合の許可が必要な場合があり、他の住民のプライバシーに配慮することも欠かせません。導入時にはルールを確認した上で、適切に設置して防犯効果を高めましょう。

新居での安全な生活を支えるALSOKのサービス

新居での生活のスタートには、安全と安心が欠かせません。侵入窃盗や火災からご自宅を守り、安心できる暮らしを支える住環境づくりをALSOKがサポートします。

ホームセキュリティ

ALSOKのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」では、「オンラインセキュリティ」と「セルフセキュリティ」をご用意しており、ご希望にあわせてお選びいただけます。セルフセキュリティは、お手頃価格でホームセキュリティを導入でき、もしものときはALSOKへ駆けつけを依頼することができます。

オンラインセキュリティは、異常発生時に自動でALSOKが駆けつけます。また、スマートフォンを持っているだけで警備を自動解除し、外出時はワンタッチで警備を開始できる便利な機能も活用いただけます。

ALSOKのホームセキュリティは在宅中も警備をセットできるので、外出中はもちろん、就寝中や一人での在宅時にも安心です。マンションなどの集合住宅にも設置可能です。

ホームセキュリティの導入を検討している方は、ぜひALSOKにご相談ください。

防犯カメラ

ALSOKでは、ご家庭向けの防犯カメラを数多く取り揃えており、侵入対策や車上荒らし、室内の見守りなどさまざまな場面での防犯に役立ちます。人感センサーが作動すると自動で録画を開始できるものや、夜間の撮影が可能なカメラなどをお選びいただけます。ご家庭に合わせた最適なプランをご提案いたします。

まとめ

新築マンションと中古マンションには、それぞれ異なるメリットとデメリットがあり、ライフスタイルや家族構成、将来的な資産形成の考え方によって、最適な選択肢は変わってきます。

本記事で紹介した統計データや注意点を参考に、購入後の暮らしや資産価値まで見据えて、ご自身に合った住まいを検討してみてください。