分譲マンションを検討する際のポイントは?統計データをもとに解説

分譲マンションの購入を検討している場合、どのようなことに気を付ければ良いかわからない、という方は多いのではないでしょうか。分譲マンションの購入は大きな買い物となるため、のちに後悔しないか不安になることもあるかもしれません。今回は、統計データをもとに分譲マンション購入者の選択理由や検討状況、費用調達の面などを掘り下げつつ、検討する際のポイントを解説します。

目次

分譲マンションとは?

分譲マンションは、不動産会社がマンション全体を開発・建設し、各住戸を個別に販売する集合住宅のことです。「分譲」は土地や建物を分割して売ることを指し、購入(所有)か賃貸(借りる)かという「所有権」の有無によって賃貸マンションと区別されます。

「分譲住宅」にはマンションのほか一戸建ても含まれますが、一戸建ての場合は土地と建物両方の所有権を得ます。マンションの場合は区分所有で、廊下や階段、エントランス、窓などは共用部分となり、自由に改装や修理などを行えません。

分譲マンションは利便性の高い立地が多く、最新の設備と快適な住環境が整っています。また、エントランスロビーやフィットネスジム、ゲストルーム、24時間利用可能なゴミステーションなど、充実した共用施設を備えている物件が多いことも魅力です。耐震性能が高く、セキュリティシステムも最新のものが導入されており、防犯性が優れているという特徴があります。

一方で、近年は分譲マンションの価格高騰がデメリットとしてあげられます。不動産経済研究所の調査によると分譲マンションの全国平均価格は8年連続上昇しており、2024年は過去最高水準となっています。

出典:不動産経済研究所「全国 新築分譲マンション市場動向2024年」

分譲マンションを購入するまでの流れ

- 希望条件の整理

- 物件探し

- モデルルーム見学

- 購入の申し込み

- 事前住宅ローン審査

- 重要事項確認・売買契約

- 住宅ローン契約

- 内覧会・入居者説明会への参加

- 決済・引き渡し

上記が、分譲マンションの購入までの一般的な流れです。

まず、物件を探す前に大まかな希望条件を整理しておきましょう。エリア、間取り、譲れない要件などをピックアップし、予算上限についても決めておきます。次に、不動産ポータルサイトなどで希望条件に近い物件を探します。気になる物件が見つかったら、「モデルルーム見学」に行きましょう。実際に部屋の広さや設備、周辺環境を確認できます。希望物件のイメージがわかない場合でも、モデルルームに足を運ぶことで理想のイメージが明確になります。

購入を決めたら、申し込みを行います。新築マンションは先着順か抽選となるため、場合によっては検討期間が短くなることがあるため注意が必要です。

続いて、「事前住宅ローン審査」を受け、通過後は「重要事項確認・売買契約」に進みます。宅地建物取引士から重要事項の説明を受け、内容に納得すれば売買契約を結びます。

契約後、「住宅ローン契約」を締結します。分譲マンションの場合、引き渡しの前に入居者説明会、内覧会があります。最後に、「決済・引き渡し」です。物件代金の残金を支払い、鍵を受け取って晴れて引き渡しとなります。

物件探しから引き渡しまでは1年~1年半が目安とされていますが、建物の完成時期によって異なります。

分譲マンションを検討する際に比較した住宅の種類

ここからは、国土交通省「令和6年度 住宅市場動向調査報告書」の統計データをもとに解説します。分譲マンションは、三大都市圏の購入者のデータを抽出しています。

統計データを見ると、分譲マンション取得世帯は9割弱が希望通り「分譲マンション」を比較検討しています。次いで多いのは、中古マンションを検討した割合が41.7%です。

また、希望順位が高かった住宅への回答も「分譲マンション」という回答が87.0%で、他の住宅種別は3.2%以下と圧倒的です。

分譲マンションを購入した世帯は、強い希望があって分譲住宅を選んだ人が多いことが分かります。

分譲マンションの選択理由

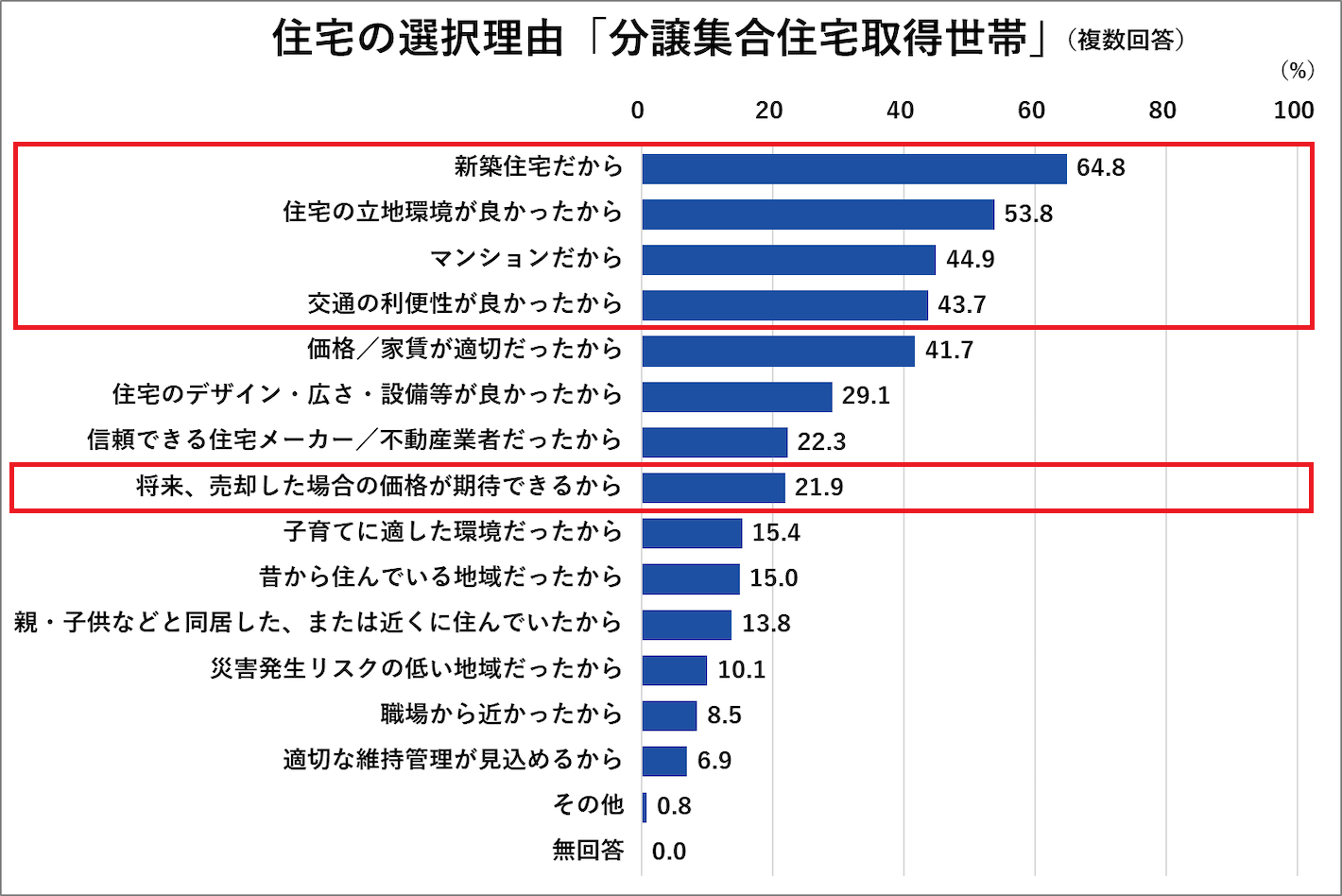

分譲マンションは、どのような理由で選択されているのでしょうか。

もっとも多いのは「新築住宅だから」で、次に「住宅の立地環境が良かったから」「マンションだから」が続いています。比較した住宅の種類が分譲マンションだったことからも分かる通り、「新築のマンション」であることにこだわりをもつ人が多いことが分かります。

また、分譲マンションは駅や商業施設の近く、再開発エリアなど立地環境が良い場所に建てられることが多いため、立地環境の評価につながっているようです。

なお、「将来売却した場合に価格が期待できるから」という回答の割合が一戸建て住宅と比較すると高くなっており、分譲マンションの購入者は資産価値や売却時のリセールバリューを意識している人が一定数いることが分かります。

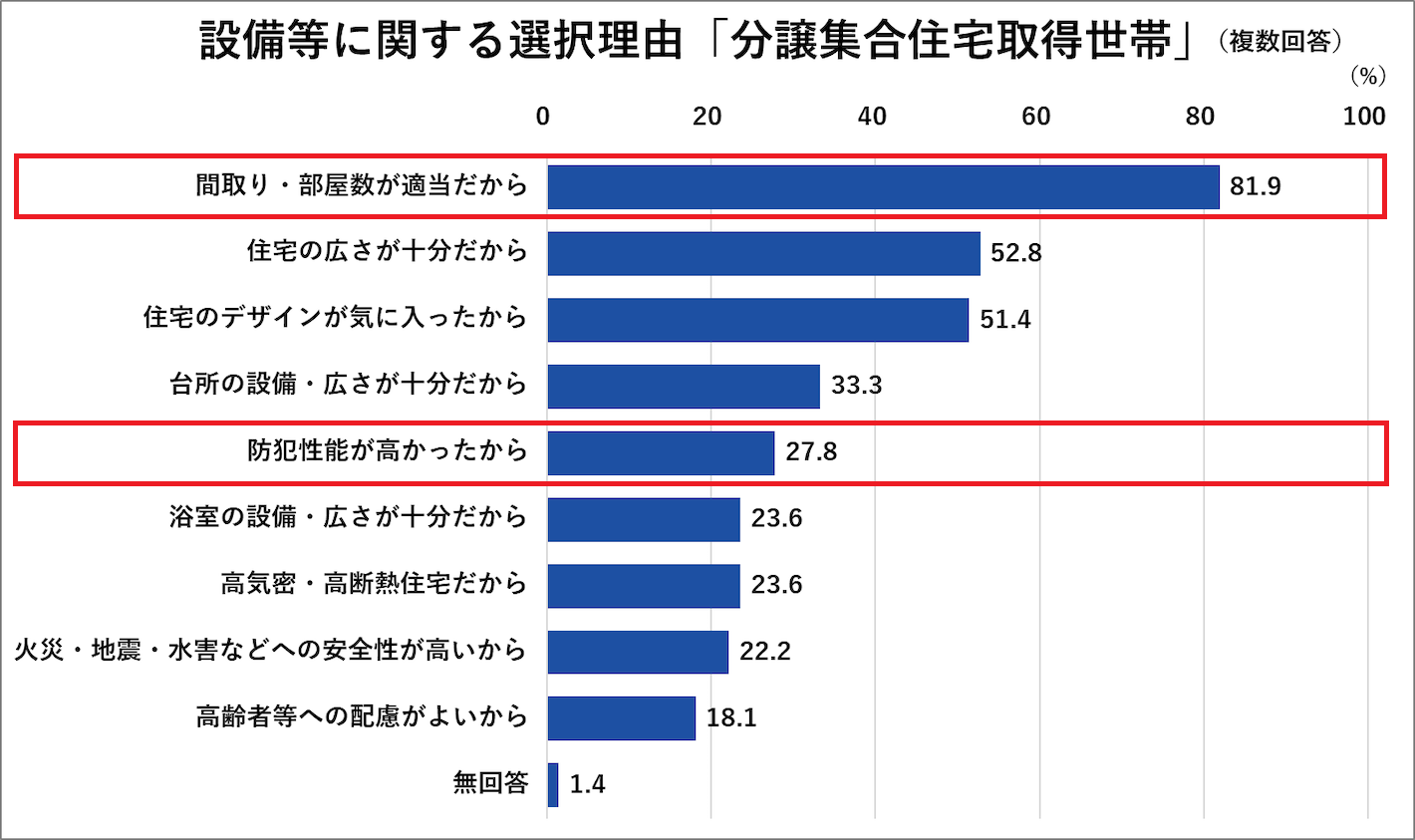

設備等に関する選択理由は、「間取り・部屋数が適当だから」がもっとも多く、設備や建物の性能よりも部屋の広さや利便性を重視していることがうかがえます。

また、「防犯性能が高かったから」が27.8%と他の住宅種別と比較すると高くなっています。分譲マンションはオートロック、防犯カメラ、モニター付きインターホンやセキュリティシステムなどが導入されていることが多く、一戸建てと比べて標準で備わっている防犯機能が高いことが評価されています。

分譲マンションを選ぶにあたり妥協したもの

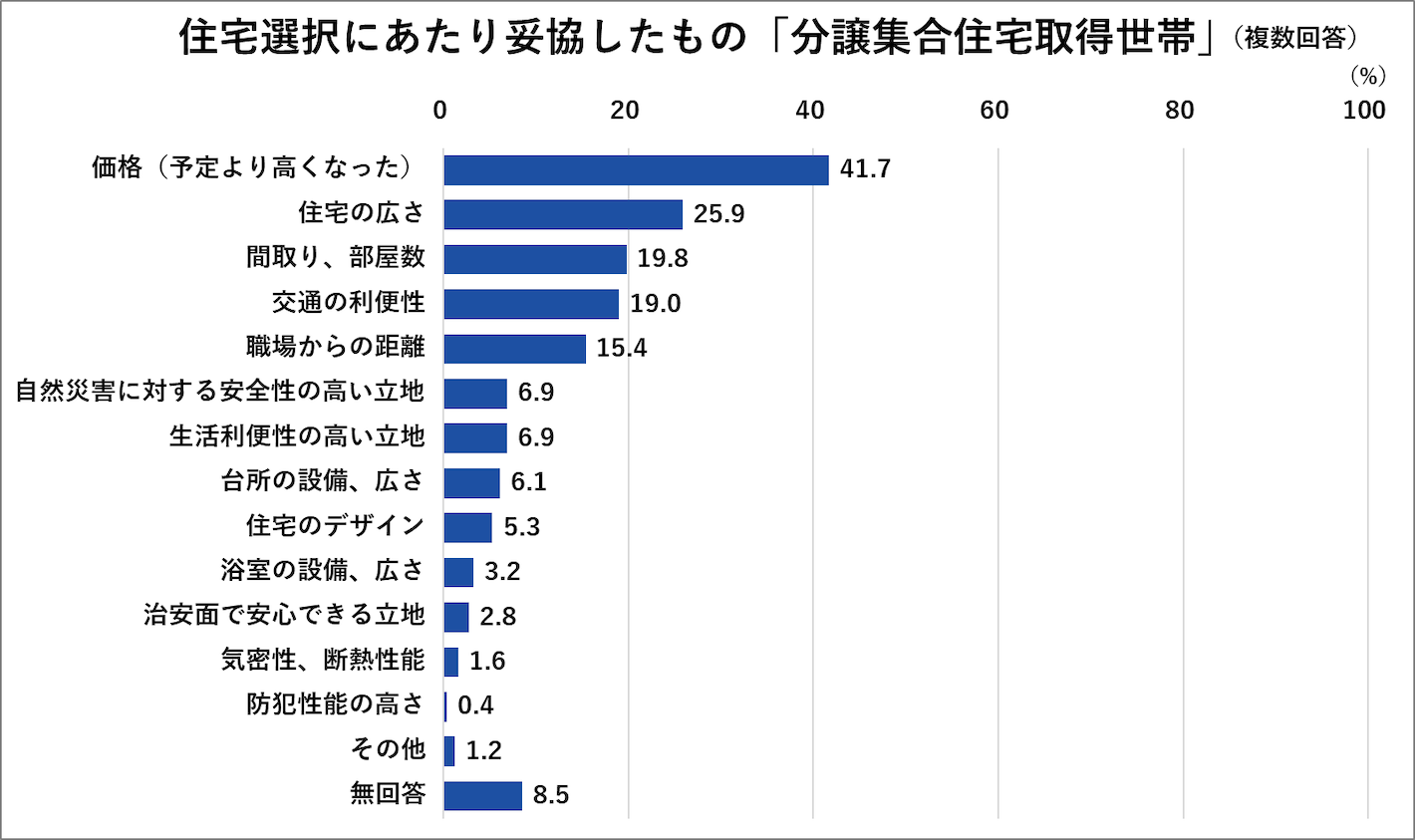

住宅選択にあたり妥協したものは、「価格(予定より高くなった)」という回答が41.3%ともっとも多くなっています。

近年は分譲マンションの販売価格が上昇しており、希望条件に合う物件が想定予算内で購入できなかった人が多いと考えられます。

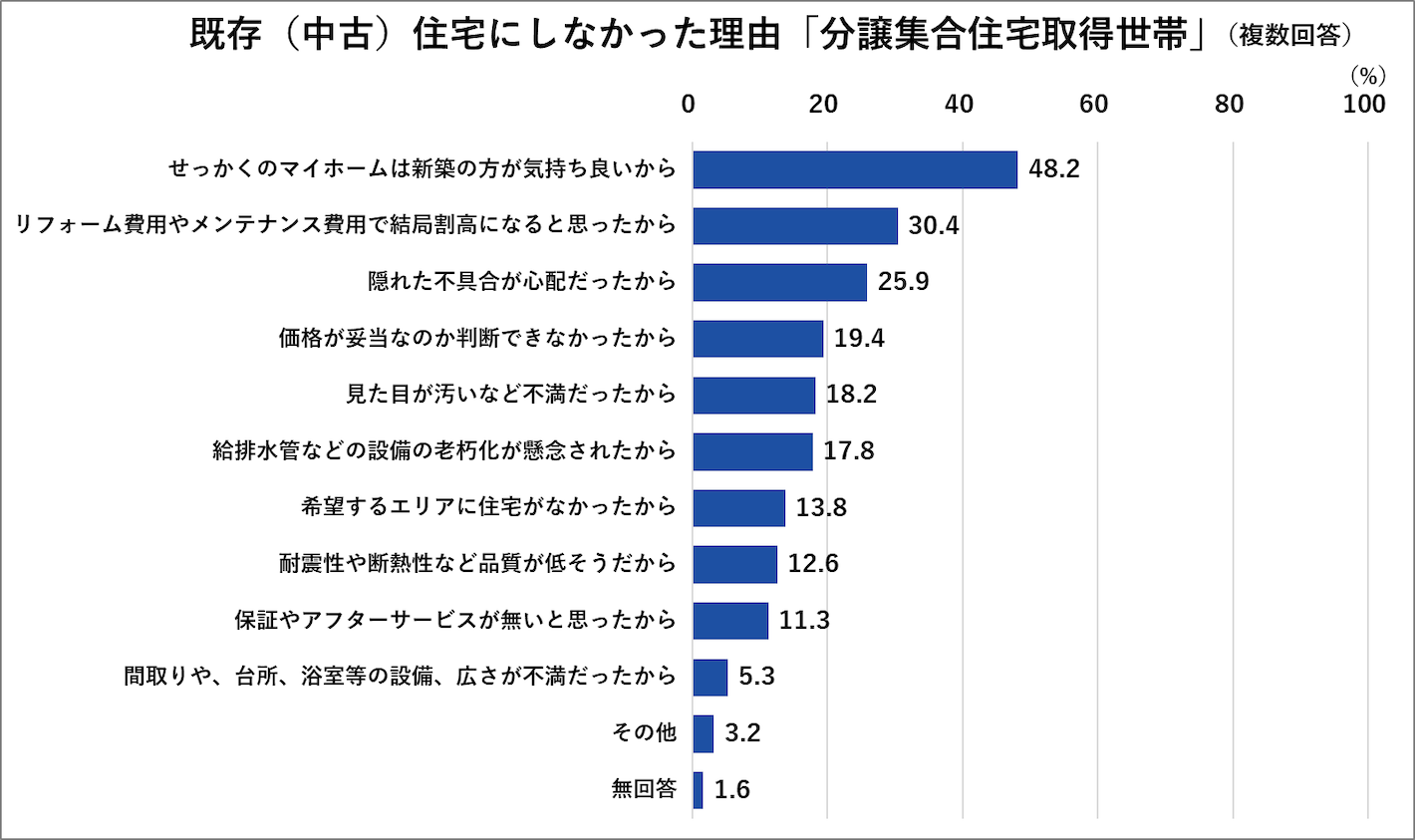

既存(中古)住宅にしなかった理由

中古住宅を選ばなかった理由については、「せっかくのマイホームは新築の方が気持ち良いから」という回答が最多です。次いで「リフォーム費用やメンテナンス費用で結局割高になると思ったから」という回答が続いています。分譲マンション購入者は、中古住宅に対しては品質や将来のリフォーム費用に関する不安があり、新築の分譲マンションを納得して購入している層が多いと考えられます。

世帯別(年齢・年収・居住人数)の検討状況

ここからは、世帯の平均年齢や年収、居住人数についても調査してみましょう。

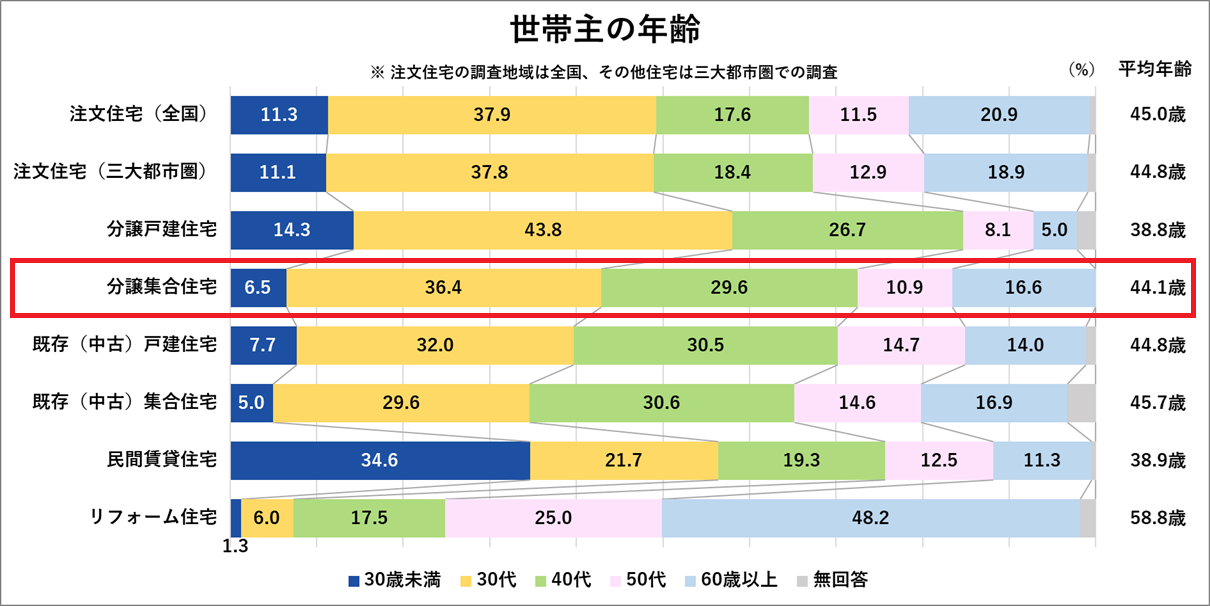

世帯主の年齢

分譲集合住宅(分譲マンション)の平均世帯年齢は44.1歳で、30代・40代が中心の購入層となっています。注文住宅・分譲戸建住宅と比較すると30歳未満の割合が少なく、勤続年数が長くなり経済的に安定する時期に、分譲マンションを検討する人が多いことが分かります。

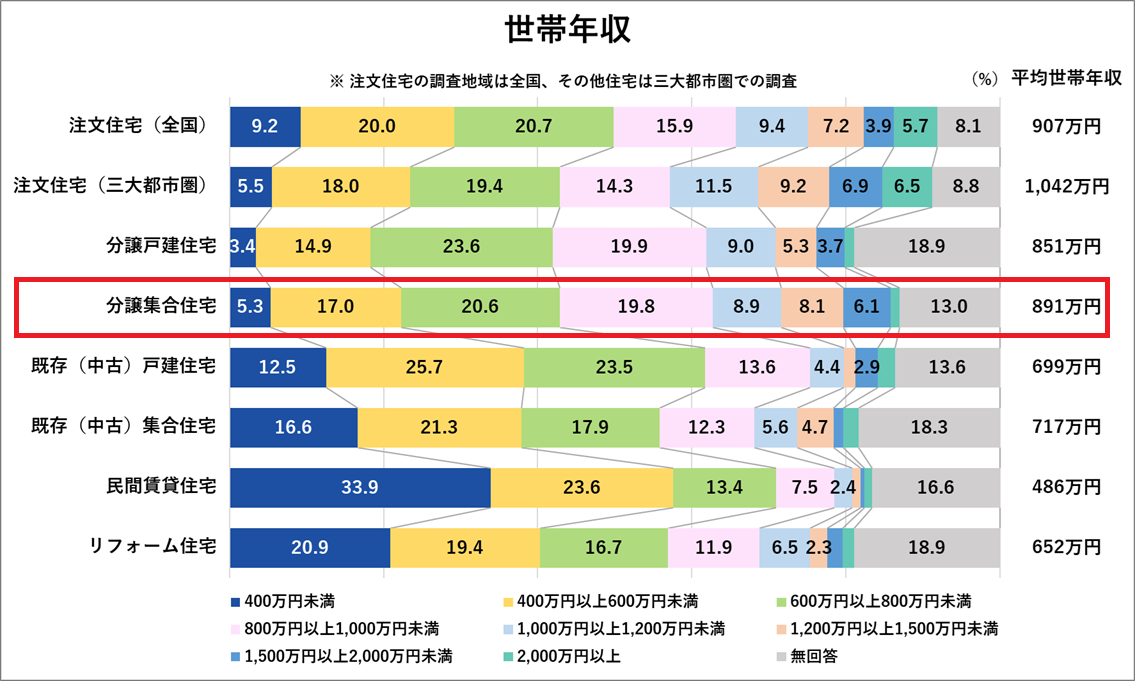

世帯年収

分譲集合住宅(分譲マンション)の世帯年収は、600万円~1000万円未満が全体の4割を占めており、400万円未満の世帯は少なく、収入が安定している世帯が分譲マンションを購入していることが分かります。

居住人数

分譲集合住宅(分譲マンション)の居住人数は3人が37.7%で、2人が34.0%、4人が15.4%でした。

令和2年度と比較すると3人の割合が+9ポイント、4人の割合が-13.7ポイントとなっており、近年は夫婦または夫婦と子ども1人の3人世帯による購入が増加していると推察されます。

分譲マンションを購入するにあたっての資金調達

次は分譲マンションの購入資金や住宅ローンについて実態を見てみましょう。

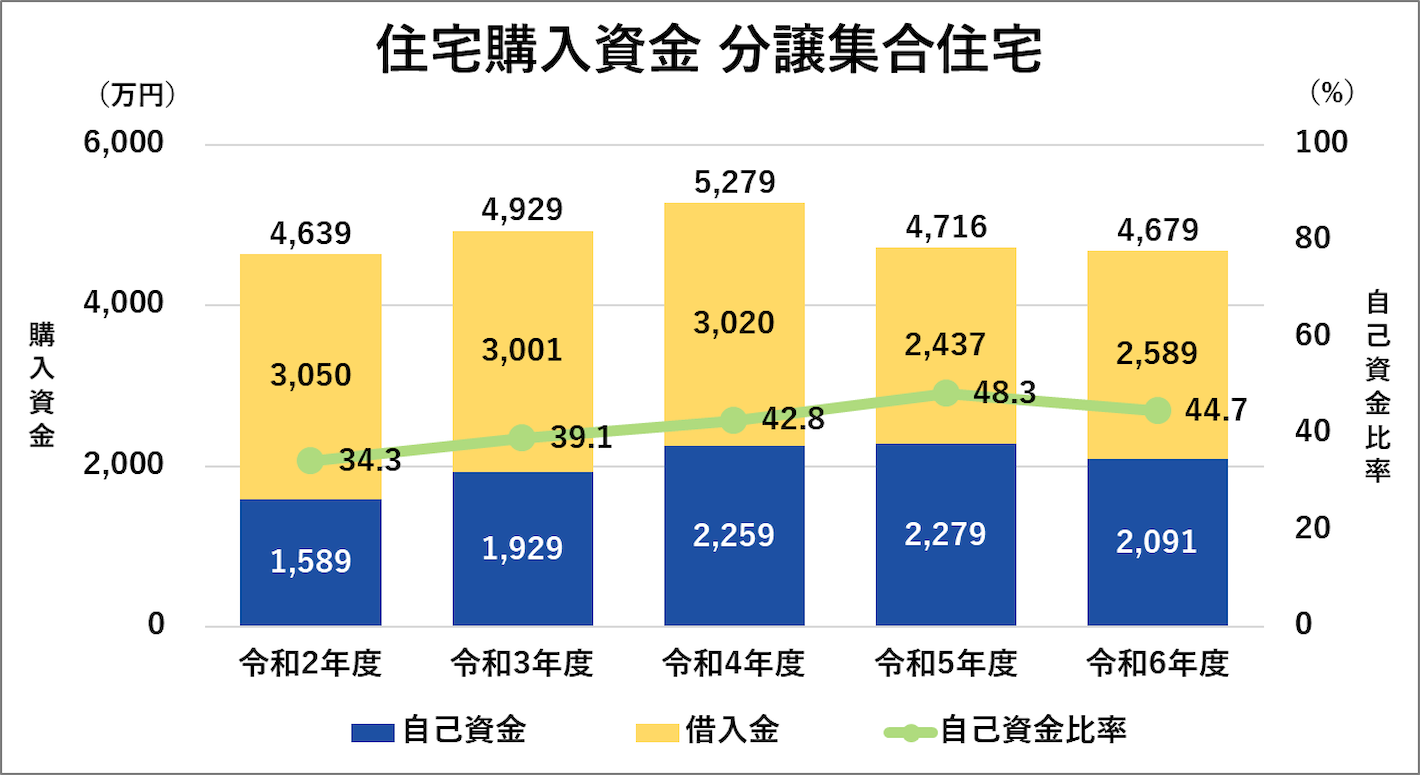

住宅購入資金と内訳

分譲集合住宅(分譲マンション)の住宅購入資金平均は4,679 万円で、このうち自己資金は2,091 万円、自己資金比率は44.7%です。

5年前と比較すると自己資金比率が10ポイント以上上昇しており、自己資金比率を高めることで住宅ローンの負担を抑えている人が多いことが分かります。

ローンの返済額・期間・負担感

【分譲集合住宅を購入した世帯の平均返済額・返済期間】

| 住宅ローン年間返済額 | 平均126.5万円 |

|---|---|

| 住宅購入資金 返済期間 | 平均28.2年 |

住宅ローンの平均返済期間は「28.2年」で、「35年以上」を選択する世帯は5年前と比較して19.2ポイント減っています。自己資金比率が上がっているデータもあるため、自己資金を厚くしてローンの負担を抑えていると考察できます。

実際に、住宅ローンが「非常に/少し負担感がある」という回答は全体の半分以下となっています。

借入金の金利タイプ

借入金の金利タイプは変動金利型が91.4%と圧倒的です。変動金利型は金利上昇のリスクがあるものの、近年は低金利の状態が続いており、変動金利を選ぶ人が多くなっています。

また、分譲マンションを購入する際に妥協した点で「価格(予定より高くなった)」が最多となっていることから、購入時の価格面の懸念が、月々の返済額を抑えられる変動金利型の選択につながっていると考えられます。

希望融資額の調達状況

希望額の融資を断られた経験をもつ世帯は、全体の4.7%と非常に低くなっています。住宅種別別に見ると、分譲戸建住宅では7.0%、既存(中古)集合住宅では16.1%と分譲マンションの購入世帯と比べて高い傾向が見られます。

この背景には、分譲マンション購入世帯は世帯年収の高い割合が多く、自己資金比率も高いことから、希望額の融資を断られにくかった可能性があると考えられます。

分譲マンションに関するその他検討事項

分譲マンションに関するその他の検討事項については、以下の通りです。

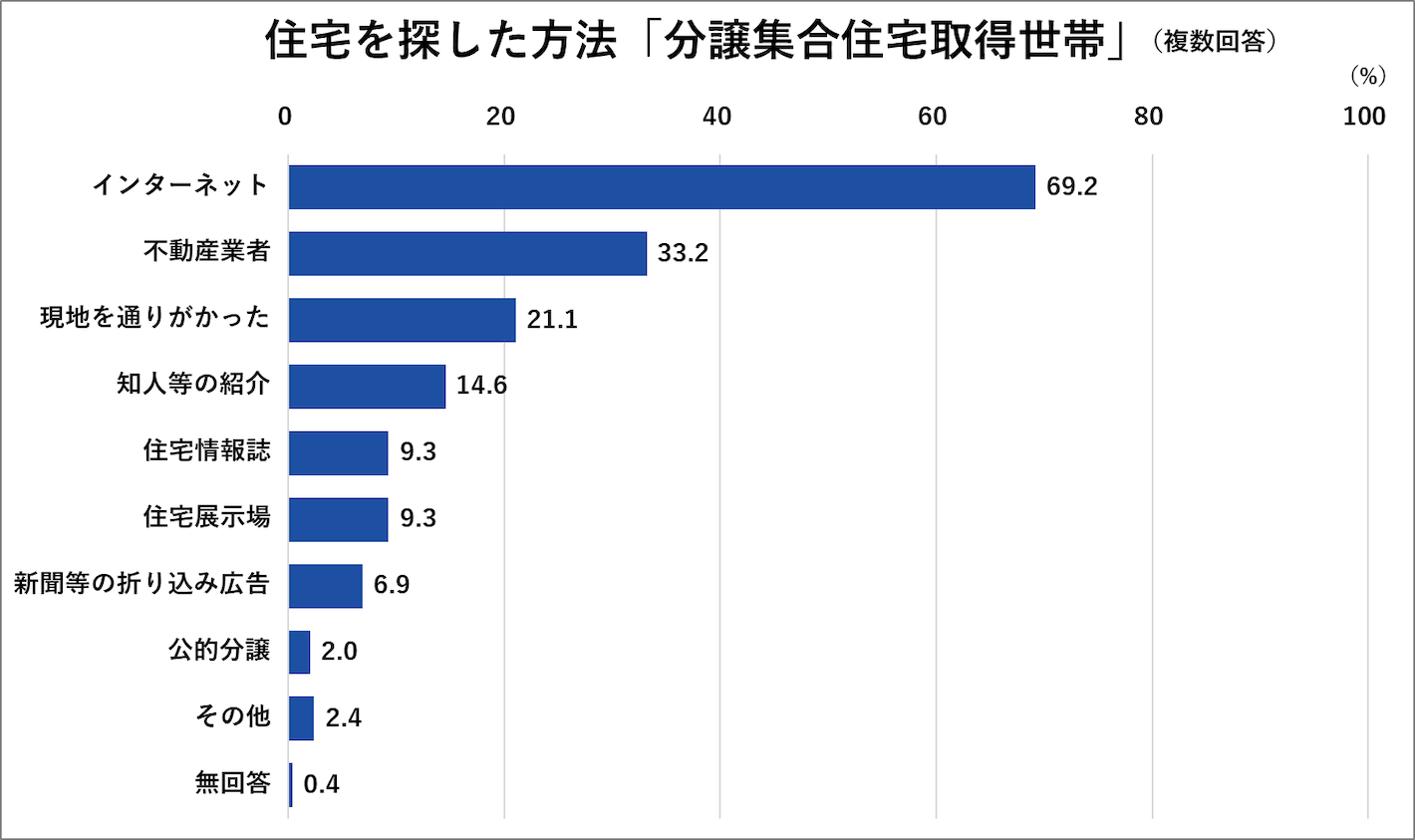

分譲集合住宅(分譲マンション)取得世帯の約7割がインターネットを活用して物件を探しており、不動産ポータルサイトで希望条件を絞って効率的に検索しています。また、不動産業者に相談することで、相場や希望に合った物件を紹介してもらうケースも多いようです。

長期優良住宅認定について

長期優良住宅とは、安心して長く住み続けるための基準をクリアした住宅のことで、長期優良住宅を購入することで住宅ローン控除や金利優遇などのメリットを享受できます。

分譲集合住宅(分譲マンション)取得世帯は47.8%が長期優良住宅の認定を受けていると回答しています。現状、分譲マンションは一戸建て住宅と比較すると長期優良住宅の認定が非常に少なく、エリアによっては認定マンションが探せない状況も考えられます。

参考:国土交通省 長期優良住宅の認定状況について(令和6年度末時点)

在宅勤務スペース・宅配ボックスについて

近年は在宅勤務・テレワークの導入が増加しており、自宅に在宅勤務スペースを取り入れる人も多くなっています。

- 在宅勤務に専念できる個室がある…38.1%

- 在宅勤務に専念できる仕切られたスペースがある…14.2%

- 仕切られてはいないが在宅勤務に専念できるスペースがある…28.3%

分譲集合住宅(分譲マンション)では一戸建て住宅と比較すると広さの確保が難しい傾向にあるため、在宅勤務に専念できる個室があると回答した割合は、4割以下にとどまっています。なお、注文住宅では48.6%、分譲戸建住宅は54.0%と、分譲マンションよりも高い割合となっています。

また、不在中でも宅配を受け取れる「宅配ボックス」の設置は85.0%となっており、近年は分譲マンションの共用設備のひとつとして標準的に備わっていると考えられます。

分譲マンションを購入する際の注意点

分譲マンションの購入を検討する際、いくつか気を付けたいポイントがあります。

物件の市場価格や資産価値を把握する

物件の購入前には、必ず周辺の類似物件との価格比較を行い、適正価格かどうかを判断することが重要です。国土交通省の不動産情報ライブラリやレインズマーケットインフォメーションなどで、類似物件の成約価格を調べられます。

将来の資産価値についても、駅からの距離や再開発計画、人口動態などを総合的に検討しましょう。将来的に転売や賃貸運用を検討している場合は特に、資産価値が下がりにくい物件を選ぶことをおすすめします。

諸費用も考慮して検討する

マンション購入時には、物件価格以外にもさまざまな諸費用が発生するため、総予算を正確に把握することが不可欠です。

諸費用には、登記費用、印紙代、不動産取得税、火災保険料、仲介手数料、住宅ローン関連費用などがあります。新築マンションは、物件価格の3~6%の諸費用がかかるとされています。

リノベーションの範囲を確認しておく

新築の分譲マンションは、物件によっては購入後に間取りや内装などをリノベーションすることができます。引き渡し後・入居前にリノベーションを行う方法のほか、引き渡し前にオプションで間取りやコンセントの位置変更などが可能な場合もあります。

管理規約では床材の制限、防音規定、工事可能時間、近隣への通知義務などが定められているため、事前に管理会社に詳細を確認しておくことが大切です。

周辺地域の治安や災害リスクを調べる

分譲マンションは利便性の良い場所に建てられていることが多いですが、立地については治安や災害リスクも確認しておきましょう。

警察署の犯罪統計データや周辺エリアの犯罪発生状況をインターネットで調査できます。また、夜間の街灯設置状況や人通りは現地を実際に訪れた際に確認することをおすすめします。

災害リスクについてはハザードマップで洪水、土砂災害、地震などの危険度を調べておきましょう。

新居を購入する際は防犯対策も欠かさず行おう

警察庁の統計によると、住宅を対象とした侵入窃盗は令和6年に約1万6,000件発生しており、1日あたり約44件の侵入窃盗が起こっている計算になります。集合住宅は一戸建てに比べ発生件数が少ないものの、オートロックや共用部の存在に過信すると被害につながるおそれがあります。最近では、オートロックをすり抜けてマンションのエレベーター内で女性が被害に遭う事件などが発生しています。

分譲マンションは防犯設備が整っている場合が多いものの、安心せずに防犯対策を行いましょう。

出典:警察庁「住まいる防犯110番 データで見る侵入犯罪の脅威」

玄関ドアや窓に補助錠を取り付ける

玄関ドアや窓に工事不要の補助錠を設置することで、開錠に時間がかかり侵入をあきらめさせる効果があります。窓や玄関ドアは共用部分のため、設置は管理会社に確認し許可を得てから行いましょう。

窓ガラスに防犯フィルムを張る

窓に防犯フィルムを貼付けることで、ガラス破りによる侵入の防止につながります。防犯フィルムの貼付けについても、規約で制限されている場合があります。導入を検討する際には、必ず管理会社や管理組合に確認しましょう。

警備システムを導入する

分譲マンションは、警備員の24時間常駐などセキュリティを高めている物件もありますが、対象はあくまで共用部の警備となります。住戸ごとのセキュリティを高めるには、ホームセキュリティの導入が効果的です。ホームセキュリティを導入することで、万が一不審者が侵入した場合に警備員が迅速に駆けつけるため、家族の安全につながります。また、ホームセキュリティのステッカーを玄関前に貼付けることで、犯罪抑止効果もあります。

マイホームでの安全な生活を支えるALSOKのサービス

新居での生活のスタートには、安全と安心が欠かせません。侵入窃盗や火災からご自宅を守り、安心できる暮らしを支える住環境づくりをALSOKがサポートします。

ホームセキュリティ

ALSOKのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」では、「オンラインセキュリティ」と「セルフセキュリティ」をご用意しており、ご希望にあわせてお選びいただけます。セルフセキュリティは、お手頃価格でホームセキュリティを導入でき、もしものときはALSOKへ駆けつけを依頼することができます。

オンラインセキュリティは、異常発生時に自動でALSOKが駆けつけます。また、スマートフォンを持っているだけで警備を自動解除し、外出時はワンタッチで警備を開始できる便利な機能も活用いただけます。

ALSOKのホームセキュリティは在宅中も警備をセットできるので、外出中はもちろん、就寝中や一人での在宅時にも安心です。マンションなどの集合住宅にも設置可能です。ホームセキュリティの導入を検討している方は、ぜひALSOKにご相談ください。

防犯カメラ

ALSOKでは、ご家庭向けの防犯カメラを数多く取り揃えており、侵入対策や車上荒らし、室内の見守りなどさまざまな場面での防犯に役立ちます。人感センサーが作動すると自動で録画を開始できるものや、夜間の撮影が可能なカメラなどをお選びいただけます。ご家庭に合わせた最適なプランをご提案いたします。

まとめ

分譲マンションは利便性の高いエリアに建てられていることが多く、最新の設備が導入されており、共用部分の施設やセキュリティも充実しているなどのメリットがあります。一方で物件価格は上昇しているため、購入資金や住宅ローンの返済が負担にならないよう、慎重に検討しましょう。

また、セキュリティシステムが整っているマンションが多いものの、オートロックのすり抜けや窓からの侵入犯罪なども発生しているため、防犯対策を入念に行うことをおすすめします。