賃貸住宅を検討する際の注意点は?統計データをもとに解説

賃貸マンション・アパートなどの賃貸住宅への入居を検討する際には、さまざまな条件を総合的に判断する必要があります。立地や家賃などの条件に加えて、暮らしの安心や快適さにつながる要素も考慮することが大切です。本記事では、実際に賃貸住宅に入居した世帯の統計データをもとに、選択理由や検討状況、検討時の注意点について分かりやすく解説します。

目次

賃貸住宅とは?

賃貸住宅とは、大家が借主に対して、家賃を受け取る代わりに住居としての使用権を貸す住宅を指します。契約形態には、契約期間満了後も更新できる『普通借家契約』が一般的ですが、満了時に契約が終了する『定期借家契約』もあります。定期借家契約の場合、大家との合意があれば再契約が可能ですが、基本的には満了時に退去しなければなりません。

賃貸住宅の建物は、アパート・マンション・一戸建てなどさまざまです。アパートは木造などで建てられた低層集合住宅、マンションは鉄筋コンクリート造などで建てられた3階建て以上の中高層集合住宅を指します。構造によって生活の快適性や家賃が異なるため、ライフスタイルや予算に応じた住まい選びが重要となります。

賃貸住宅を契約するまでの流れ

- 希望条件の整理

- 物件探し

- 不動産会社への連絡

- 物件の内覧

- 入居の申し込み

- 入居審査

- 重要事項確認・賃貸契約

- 決済・引っ越し

まずは、希望エリアや家賃、間取り、築年数などの希望条件をリストアップしましょう。特に家賃については、自身の収入や貯蓄を考慮し、初期費用や家賃の支払い可能額を慎重に確認することが重要です。条件が整理できたら、不動産情報サイトや不動産会社を通じて物件を探します。気になる物件があれば不動産会社に連絡して内覧を行い、実際に部屋の広さや設備、周辺環境を確認しましょう。不動産会社では条件に近い物件を紹介してくれるケースもあるため、希望条件の優先順位を決めておくと良いでしょう。

入居を決めたら、申し込みを行います。賃貸住宅では管理会社や大家による入居審査が行われ、収入の安定性や勤務先、過去の賃貸履歴などが確認されます。

審査通過後は重要事項説明を受け、契約内容や特約事項を詳細に確認しましょう。内容に納得したら賃貸借契約を締結します。最後に初期費用を支払い、鍵を受け取って入居開始となります。

入居までの期間はおおよそ1カ月ほどかかりますが、早ければ1週間ほどで入居できるケースもあるようです。

賃貸住宅の選択理由

賃貸住宅に入居した人は、どのような理由で住まいを選択しているのでしょうか。ここからは、国土交通省「令和6年度 住宅市場動向調査報告書」の統計データをもとに解説します。

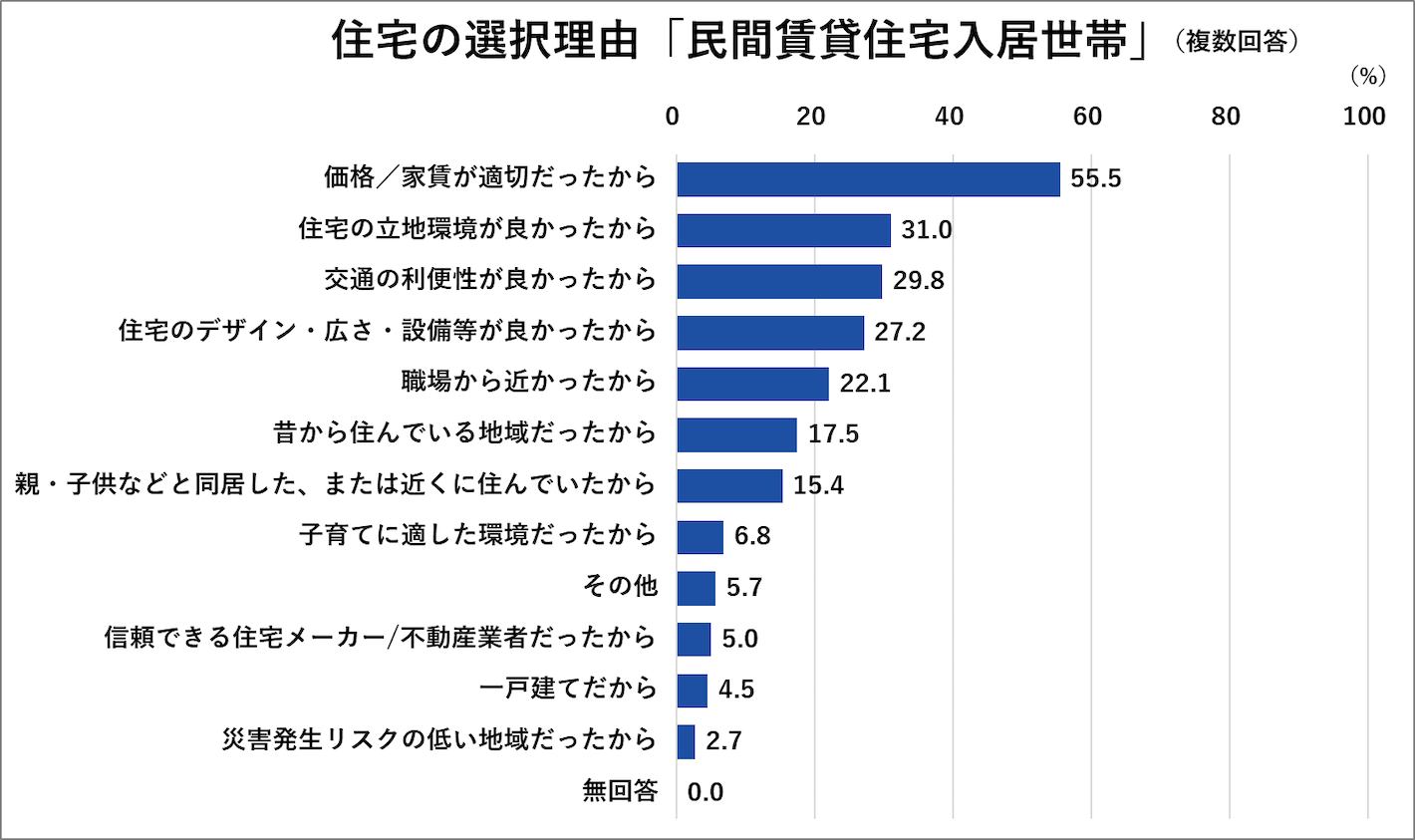

賃貸住宅を選択した理由

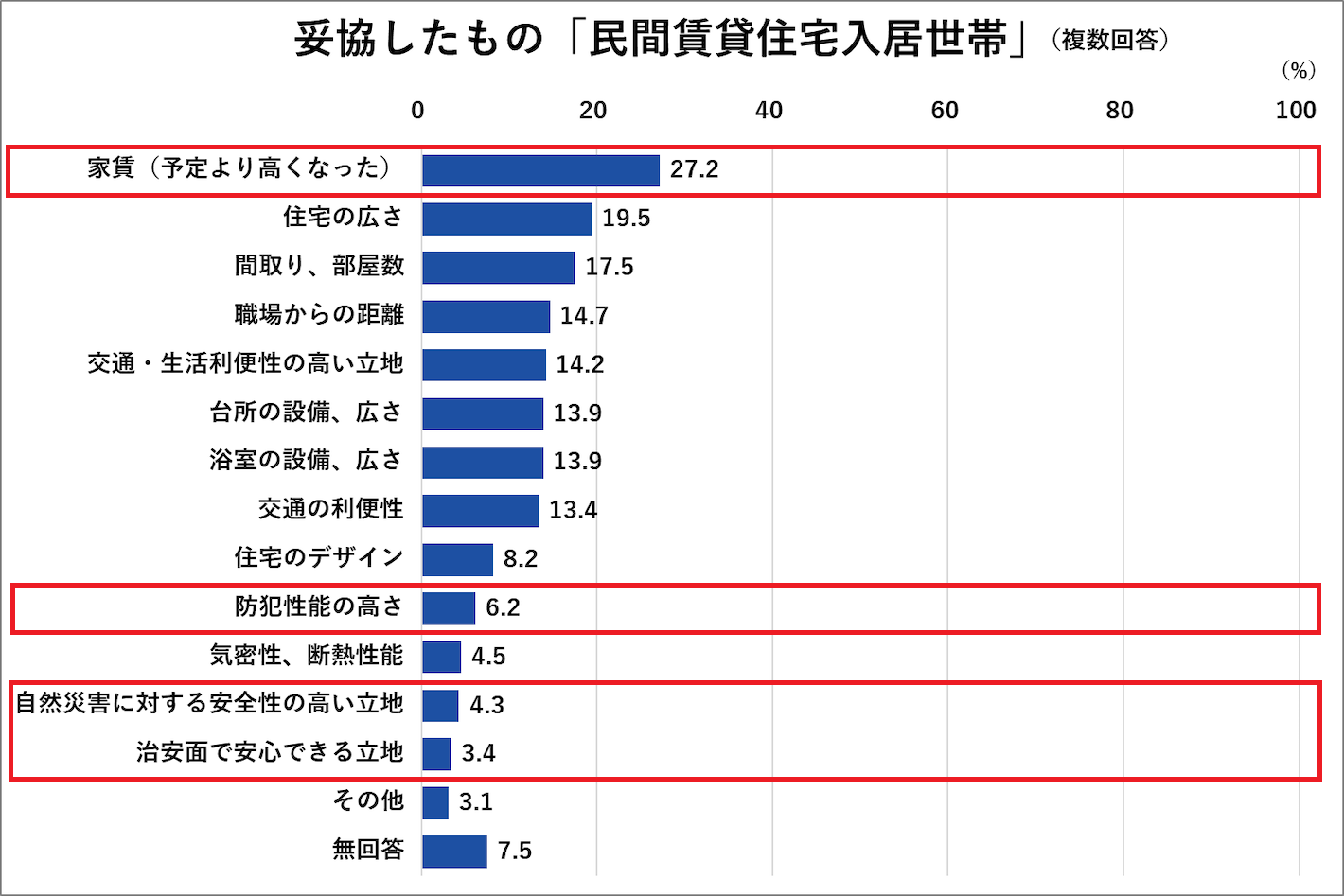

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

賃貸住宅でもっとも多い理由は、「家賃が適切だったから」でした。次いで、「住宅の立地環境が良かったから」「交通の利便性が良かったから」が挙げられています。毎月の家賃は家計への影響が大きいため、無理のない範囲での支払いが可能かどうかを重視する人が多いと考えられます。また、立地、利便性、間取り、広さなど複数の条件を見て総合的に判断する人も多く、家賃とバランスの取れた選択が求められていることが分かります。

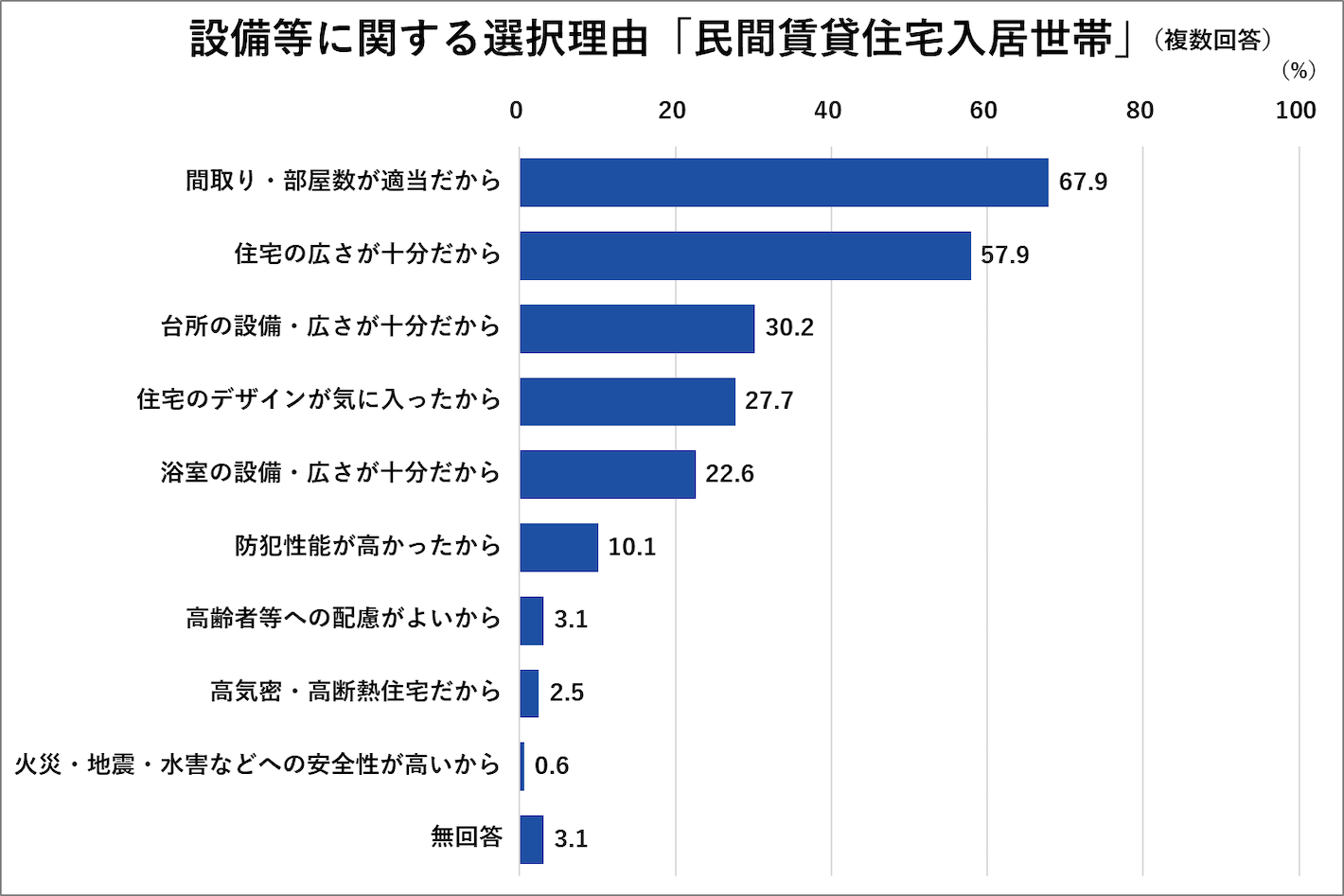

賃貸住宅を選ぶにあたり妥協したもの

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

賃貸住宅を選ぶにあたって妥協した要素は、「価格(予定より高くなった)」がもっとも多く、次いで「住宅の広さ」という結果でした。希望条件を満たす物件が限られている中で、家賃と住環境のバランスを取ることは難しく、最終的に「家賃が予算を超えても仕方ない」と判断するケースが多いと想定されます。一方で、防犯性や安全性、治安の良さに関しては妥協せず、安心して暮らせる住まいを重視している傾向が強いです。

世帯別(年齢・年収・居住人数)の検討状況

ここからは、賃貸住宅に入居した世帯主の年齢、年収、居住人数について見ていきましょう。

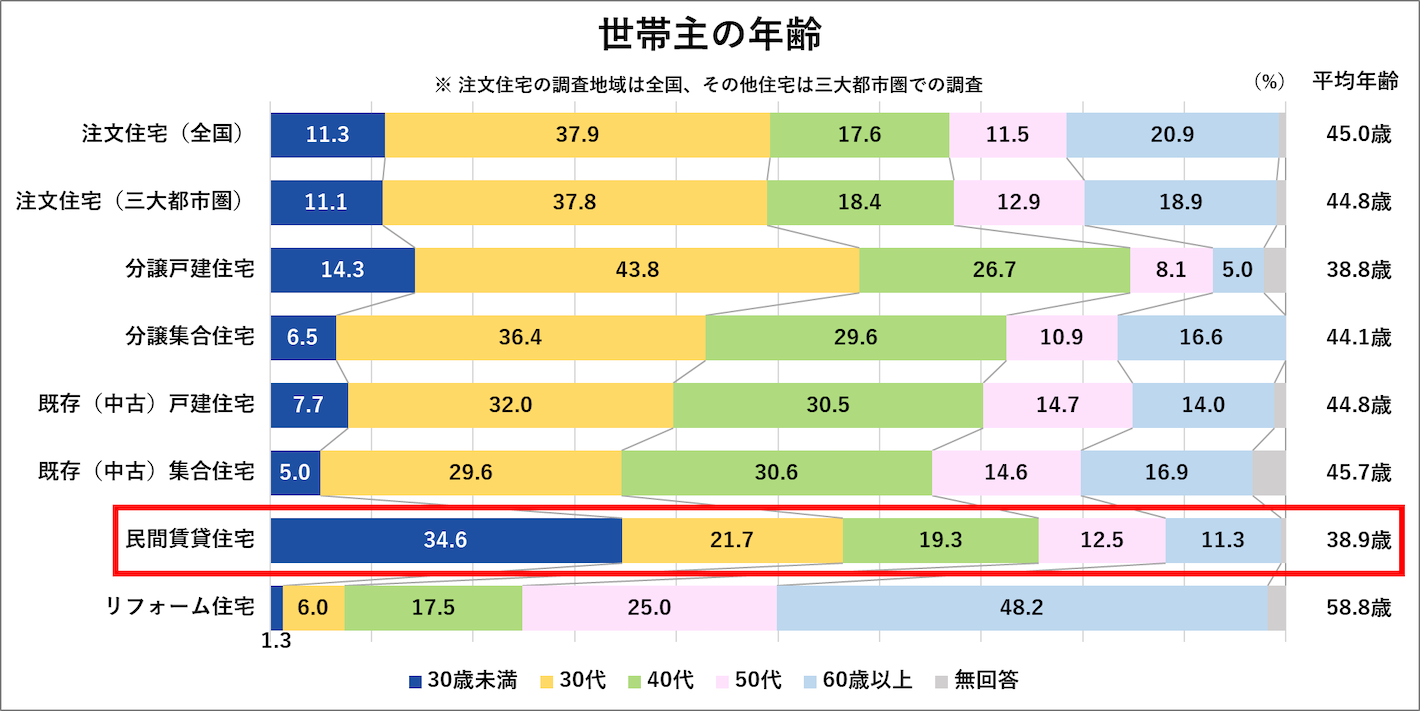

世帯主の年齢

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

民間賃貸住宅の平均世帯年齢は38.9歳で、「30歳未満」が34.6%ともっとも多い結果となっています。他の住宅種別と比較すると若年層の世帯割合が多く、進学や就職を機に初めて一人暮らしを開始し、賃貸住宅を契約するケースが多いと想定できます。

また、30代・40代の世帯主も全体の4割を占めており、結婚や子どもの成長に合わせて間取りや立地を見直す人が多いと考えられます。

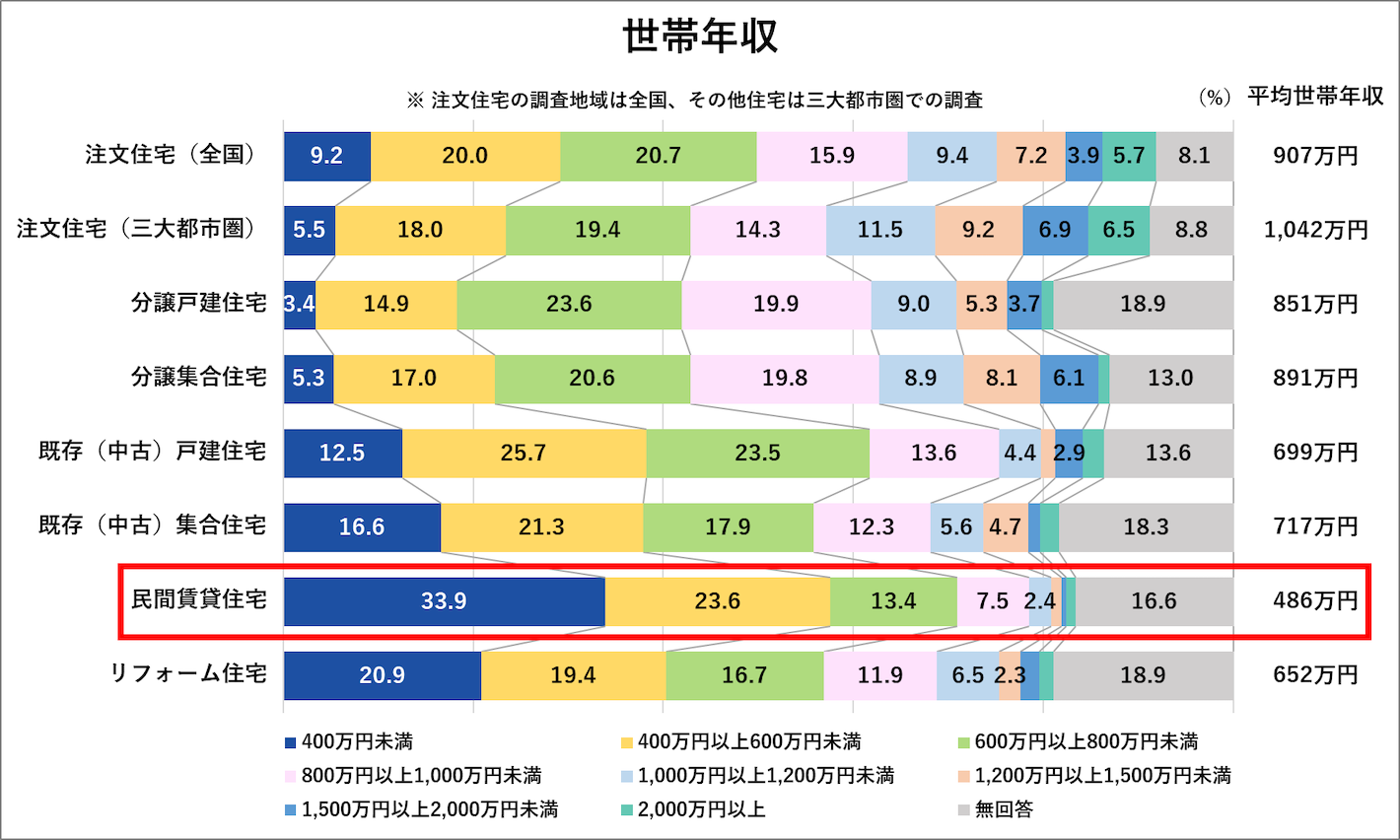

世帯年収

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

民間賃貸住宅の平均世帯年収は、486万円と、他の住宅種別と比較してもっとも低くなっています。「400万円未満」の割合がもっとも多く、全体の約3割を占めています。

賃貸住宅は持ち家と比較すると初期費用の負担が少なく、まとまった資金がなくても入居しやすいのが特徴です。住宅選択理由として「適切な家賃」を重視する傾向が強いことからも、比較的年収の低い世帯や、月々の出費を抑えたい世帯に選ばれやすい住まいの形態といえます。

居住人数

賃貸住宅の居住人数を見ると、「1人」が41.1%ともっとも多く、次いで「2人」が35.6%となっています。単身世帯や2人世帯の場合に、経済的な理由や身軽さを考慮して賃貸住宅を選ぶ人が多いと想定されます。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

家賃や住宅手当についての検討状況

賃貸住宅を検討するうえで重要な要素の一つが家賃です。ここでは、賃貸住宅の月額家賃や住宅手当、困った経験について見ていきましょう。

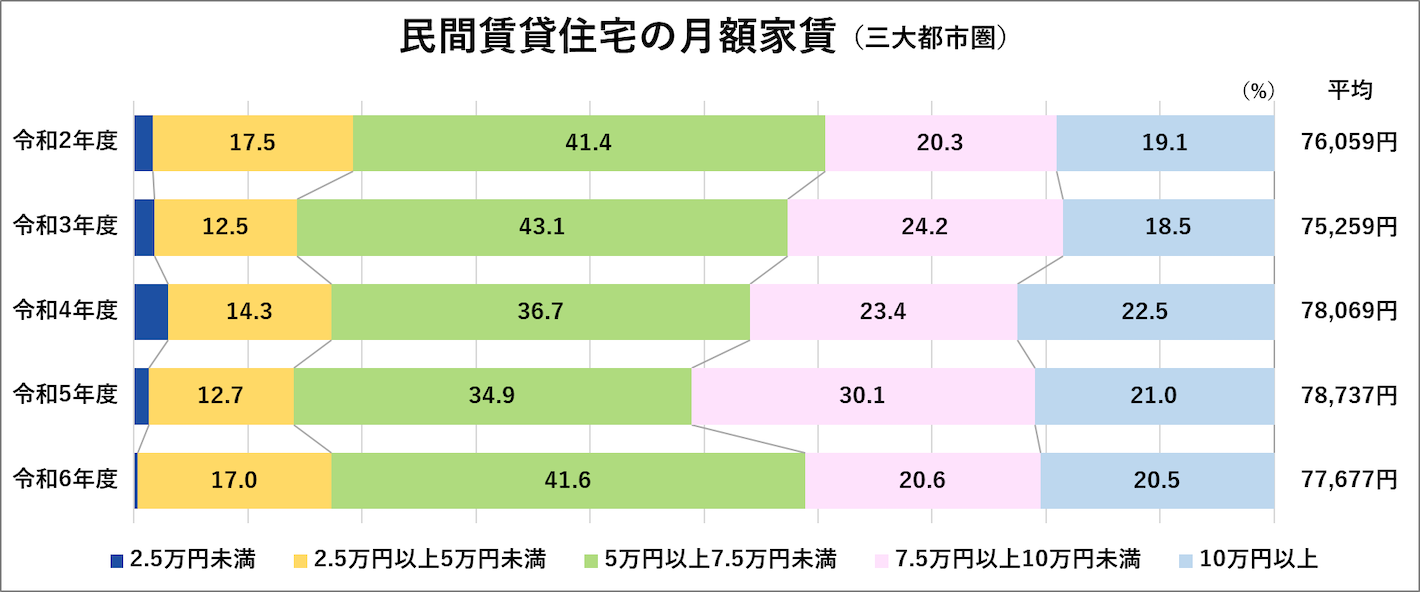

月額家賃

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

賃貸住宅の月額家賃は、「5万円以上7.5万円未満」がもっとも多い結果となっています。家賃は立地や築年数、建物の構造などにより変動しますが、この価格帯ではワンルーム~1LDKの間取りが多く、1人世帯や2人世帯での生活であれば適切な広さであるといえます。

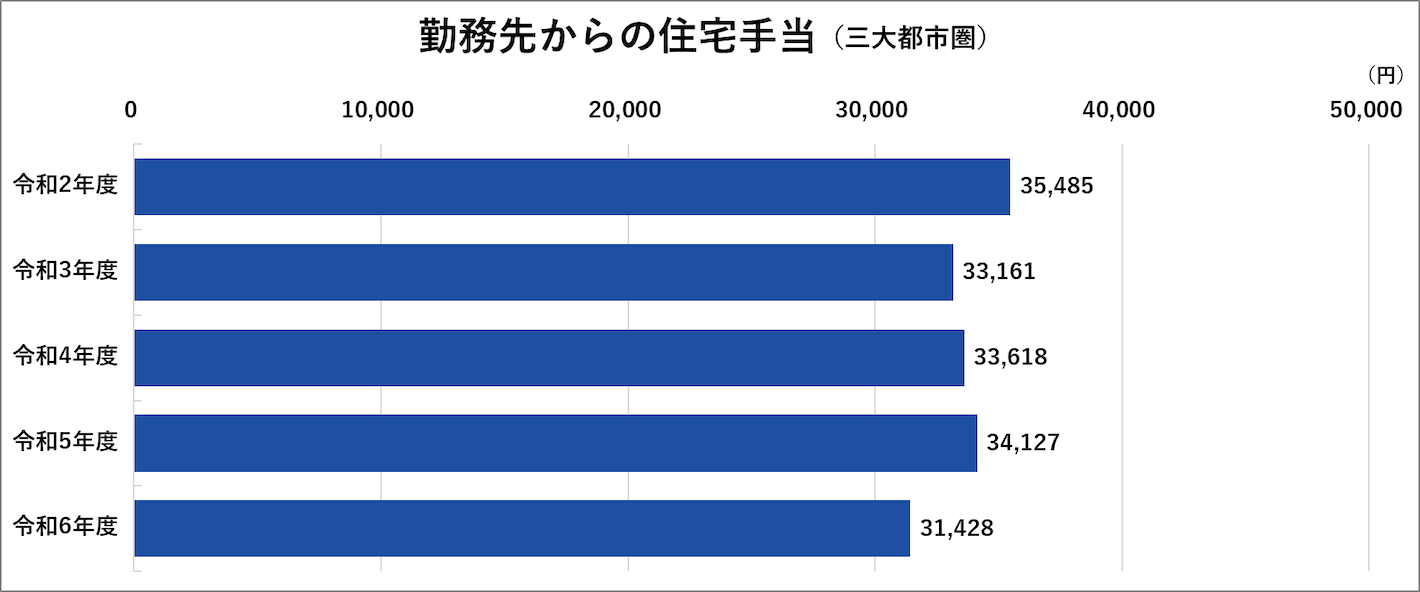

住宅手当

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

勤務先からの住宅手当の有無を見ると、受けていない世帯が約7割を占めていますが、住宅手当を受給している世帯も一定数存在します。勤務先からの住宅手当の平均月額は令和6年度が31,428円となっており、過去5年間の中では低い金額となっています。住宅手当の有無に関わらず、自身の収入で無理なく支払える家賃設定を心掛けることが重要です。

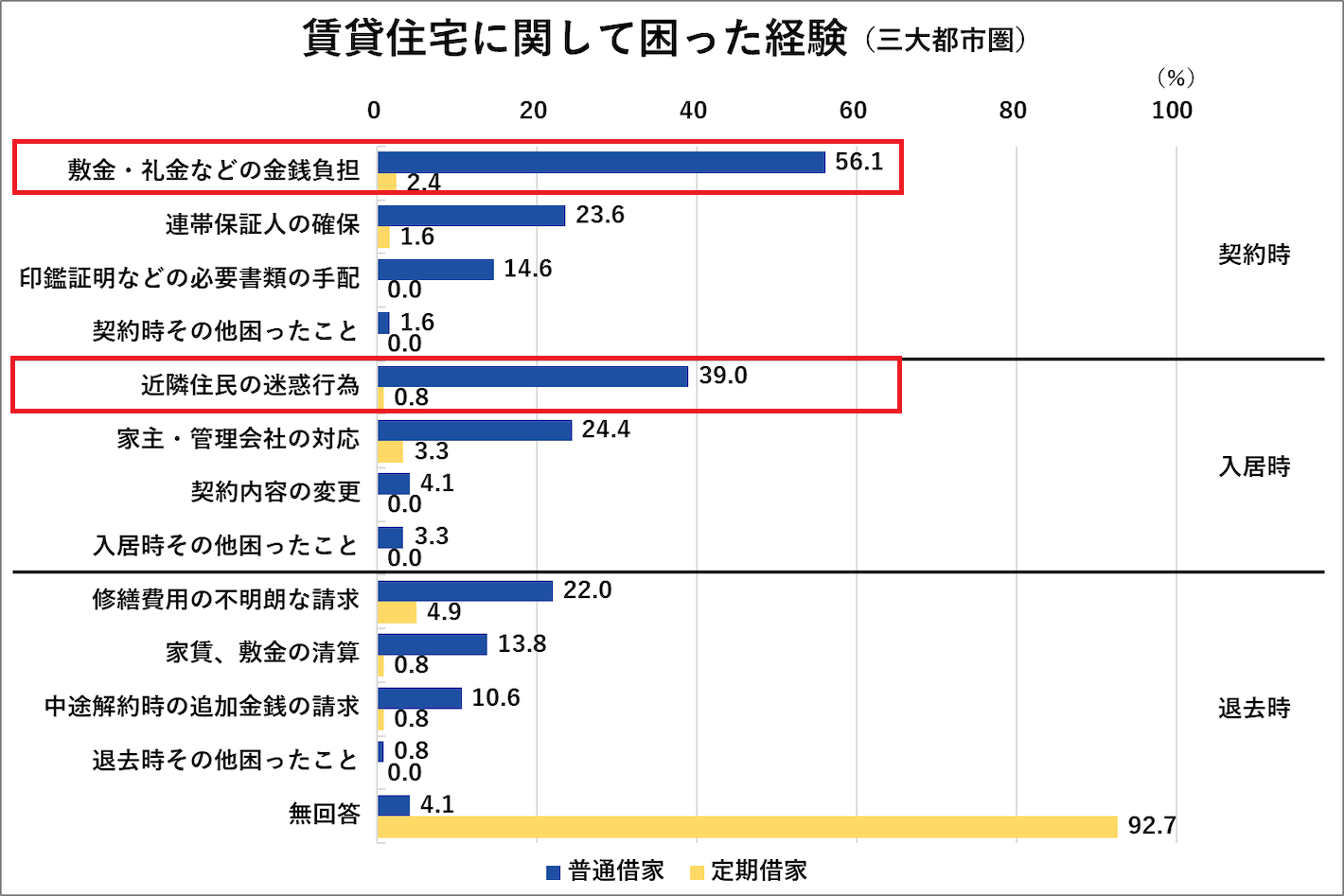

賃貸住宅に関して困った経験

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

三大都市圏の統計で「賃貸住宅に関して困った経験」としてもっとも多かったのは、契約時の「敷金・礼金などの金銭負担」で56.1%の人が挙げています。敷金は契約時に一時的に支払うお金で、家賃の1~2カ月分が相場です。敷金は退去時の原状回復費用に充てられ、部屋の状況によって原状回復費用を差し引いた金額が返還されます。礼金は、同じく家賃の1~2カ月分が相場で、大家への謝礼金のため返還されることはありません。近年では、敷金・礼金不要の賃貸住宅もあるため、入居時に確認してみると良いでしょう。民間賃貸住宅の契約時には、敷金・礼金に加えて前家賃や仲介手数料、火災保険料など、家賃4~6カ月分の初期費用が必要になるため、初期費用の負担で悩む人が多いと考えられます。

また、入居後においては「近隣住民の迷惑行為」が39.0%と多く、生活リズムや騒音に対する価値観が異なる人々が隣り合って生活する賃貸住宅の特性上、トラブルが生じやすいと予想されます。

賃貸住宅に関するその他検討事項

賃貸住宅に関するその他の検討事項については、以下の通りです。

住宅を探した方法

住宅を探した方法としてもっとも多いのは「インターネット」が55.8%、次いで「不動産業者」が44.7%となっています。スマートフォンやパソコンで、いつでも大量の物件情報を比較検討できる利便性から、不動産ポータルサイトを活用する人が多いようです。

ただ、初めて賃貸住宅を契約する場合には、物件の情報収集や相談のしやすさから店舗を訪問する人も多いと考えられます。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

賃貸契約の種類

賃貸契約の種類では、「普通借家」が94.7%と大半を占めています。普通借家契約は契約期間が満了しても、更新すれば住み続けることが可能です。通勤・通学などを考慮して長期居住を前提としている人が多く、安定した居住を重視する傾向が高いことが読み取れます。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

建築時期

賃貸住宅の建築時期は、「平成27年以降」がもっとも多く、平均築後年数は19.9年となっています。賃貸住宅を選ぶ際には、快適性や安全性、デザイン性、設備の充実度などさまざまな要素を重視するニーズが高まっていることから、築浅や築20年前後といった比較的新しい物件が選ばれやすい傾向にあることが分かります。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

在宅勤務スペース・宅配ボックスについて

賃貸住宅で、在宅勤務に専念できる個室やスペースがあると回答した割合は48.0%でした。リモートワークの普及により、自宅に勤務スペースを確保するニーズは高まっていますが、通勤を前提とした人は必要性を感じないケースもあります。

また、1人・2人世帯の場合は1Kや1LDKといったコンパクトな間取りが多く、在宅勤務スペースを設けにくいことも要因と考えられます。

宅配ボックスの設置については、設置している割合が30.5%で、半数以上の世帯では設置されていないのが現状です。不在時でも荷物を受け取れる利便性から単身世帯や共働き世帯にニーズが高まっていますが、宅配ボックスを設置していない物件も存在します。特にアパートなどの集合住宅では、設置にかかるコストやスペースの確保が難しいことに加え、共用スペースへの設置が制限される場合も多く、導入が進みにくい傾向があります。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

賃貸住宅を検討する際の注意点

賃貸住宅を選ぶ際は、複数の観点から総合的に判断することが重要です。

希望条件に優先順位を付ける

賃貸住宅を探す際は、立地、家賃、間取り、築年数、設備など多くの条件を検討する必要がありますが、すべてを満たす物件を見つけることは現実的に困難です。「絶対に譲れない条件」「あれば嬉しい条件」「妥協できる条件」に分類し、優先順位を明確にすることが重要です。例えば通勤時間を最優先にするなら、多少家賃が高くても駅近の物件を選ぶという判断になります。

上述の通り、国土交通省の調査では敷金・礼金などの初期費用で困った経験が多いことから、限られた予算の中での条件検討も大切です。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

特約条項の内容を必ず確認する

賃貸借契約書には、標準的な契約条件に加えて「特約条項」が記載されることがあり、入居後のトラブルを避けるために詳細な確認が重要です。特約条項には、退去時のクリーニング費用負担、原状回復の範囲、ペット飼育の可否、楽器演奏の制限などが含まれます。国土交通省の調査でも、近隣住民の迷惑行為が「賃貸住宅に関して困った経験」として多く報告されており、特約条項の内容を守ることは近隣トラブルの防止につながります。

不明な点は仲介業者や大家に確認し、納得できない場合は交渉することも必要です。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

検討エリアの家賃相場を把握する

賃貸物件を探す際には、希望エリアの家賃相場を事前に調べることが重要です。不動産ポータルサイトや地域の不動産会社の情報を活用し、間取りや築年数、駅からの距離など条件ごとの相場を把握しましょう。家賃相場を知ることで、提示されている家賃が適正かを判断でき、割高な物件を避けられます。同じエリアでも駅からの距離や路線によって家賃に差があるため、複数の駅や路線を比較することで、予算内でより条件の良い物件が見つかる可能性が高まります。

内見は時間帯を変えて複数回行う

物件の内見は、可能であれば異なる時間帯に複数回訪れるのがおすすめです。日中と夜間では、周辺環境の雰囲気や騒音レベルが大きく異なる場合があります。また、日当たりの具合も時間帯や周囲の建物によって変化するため、さまざまな時間帯で確認することが大切です。実際の生活をイメージしながら内見を行うことで、入居後のギャップを最小限に抑えることができます。

周辺環境の治安や災害リスクを調べる

賃貸住宅を選ぶ際には、周辺環境の安全性も重要な検討事項です。警察署の犯罪統計データや自治体のハザードマップを確認し、治安状況や洪水・地震などの災害リスクを把握しましょう。街灯の少ないエリアや治安状況に懸念があるエリアは避けるか、防犯設備が整った物件を選ぶことが大切です。地震対策としては、1981年6月以降の新耐震基準を満たす物件がおすすめです。建物の管理状態や定期的な点検の実施状況なども、長期的な安全性を判断する重要なポイントとなります。

新居での生活を始める前に防犯対策も欠かさず行おう

警察庁の統計によると、侵入窃盗の発生場所では、共同住宅が全体の約1割を占め、一戸建てに次いで多くなっています。賃貸住宅は入れ替わりが頻繁で、誰が住んでいるのか把握しづらい傾向にあります。特に単身世帯や女性の一人暮らし、小さな子どもがいる世帯では、新居への入居を機に適切な防犯対策を講じることが重要です。

施錠を日頃から心掛ける

防犯対策の基本は、日頃から施錠を心掛けることです。警察庁の統計では、侵入窃盗の多くが無施錠の出入り口や窓を侵入口として発生しています。ゴミ出しや近所への買い物など、「すぐ戻るから」と施錠せずに外出した隙に侵入されるケースもあります。長時間の外出時だけでなく、在宅時や短時間の外出でも、必ず玄関ドアや窓を施錠する習慣を身につけましょう。

防犯グッズを活用する

防犯グッズを活用することで、防犯性をさらに高めることが可能です。

- ディンプルキーへの交換

- 補助錠の設置

- ドアスコープカバーの設置

- 防犯フィルムの貼り付け

玄関ドアは防犯性が高いディンプルキーへの交換や、補助錠を設置して「ワンドアツーロック」にすること、ドアスコープカバーの設置などが有効です。また、窓には防犯フィルムを貼り付けることで、侵入にかかる時間を延ばして犯行をあきらめさせる効果が期待できます。なお、賃貸住宅に防犯グッズを取り入れる際は、管理規約を確認し、必要に応じて大家や管理会社に許可を得てから行いましょう。

ホームセキュリティを導入する

ホームセキュリティは、センサーやカメラで自宅を24時間監視し、異常を検知すると警備会社に自動通報され、警備員が駆けつけるシステムです。賃貸住宅でもホームセキュリティを導入できるケースが増えており、防犯だけでなく、体調不良や火災、ガス漏れなど、総合的な安全を確保できる住環境づくりを実現できます。

新居での安全な生活を支えるALSOKのサービス

新居での生活のスタートには、安全と安心が欠かせません。侵入窃盗や火災からご自宅を守り、安心できる暮らしを支える住環境づくりをALSOKがサポートします。

ホームセキュリティ

ALSOKのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」では、「オンラインセキュリティ」と「セルフセキュリティ」をご用意しており、ご希望にあわせてお選びいただけます。セルフセキュリティは、お手頃価格でホームセキュリティを導入でき、もしものときはALSOKへ駆けつけを依頼することができます。

オンラインセキュリティは、異常発生時に自動でALSOKが駆けつけます。また、スマートフォンを持っているだけで警備を自動解除し、外出時はワンタッチで警備を開始できる便利な機能も活用いただけます。

ALSOKのホームセキュリティは在宅中も警備をセットできるので、外出中はもちろん、就寝中や一人での在宅時にも安心です。マンションやアパートなどの賃貸集合住宅にも設置可能です。ホームセキュリティの導入を検討している方は、ぜひALSOKにご相談ください。

防犯カメラ

ALSOKでは、ご家庭向けの防犯カメラも数多く取り揃えており、侵入対策や車上荒らし、室内の見守りなどさまざまな場面での防犯に役立ちます。人感センサーが作動すると自動で録画を開始できるものや、夜間の撮影が可能なカメラなどをお選びいただけます。ご家庭に合わせた最適なプランをご提案いたします。

まとめ

賃貸住宅を選ぶ際には、立地や家賃、間取りに加え、契約内容や周辺環境、防犯面なども含めて多角的な視点で検討することが重要です。新しい住まいでの生活は、事前の情報収集と準備を行うことで、安全で快適な生活の実現につながります。物件探しから入居後の生活まで、本記事でご紹介したポイントを参考に、充実した住環境を整えてください。