ニュースレター

小学生の防犯対策!持たせたい防犯グッズや覚えたい約束事も解説

小学校への進学を機に子どもの交友関係や行動範囲が変わり、防犯上注意しなければならない点も変化します。この記事では、小学生の子どもと保護者様に注意してほしい防犯上のポイントをまとめました。

子どもが巻き込まれる犯罪の傾向

子どもの被害件数の総数は増加傾向

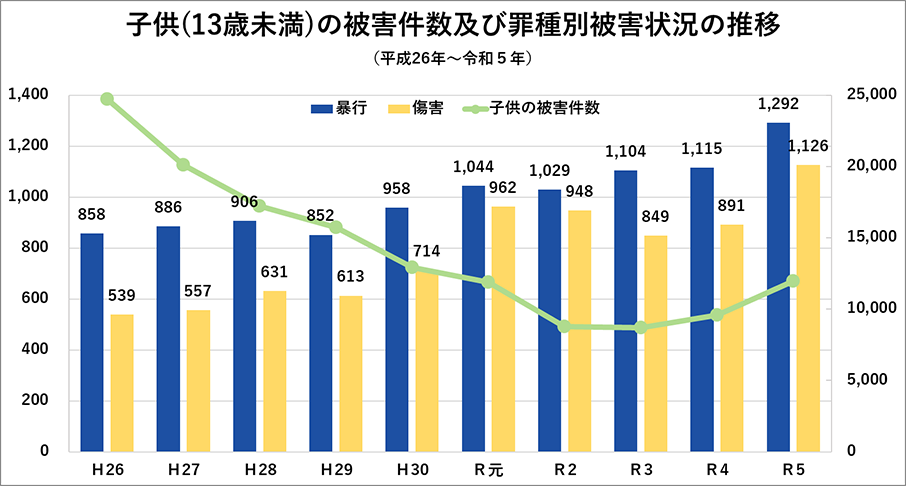

「令和6年警察白書」によると13歳未満の子どもが被害者となった刑法犯の被害総件数は、令和5年度は11,953件でした。令和3年まで減少傾向にありましたが、令和4年から増加に転じています。

なお、罪種別で見ると「暴行」や「傷害」などの子どもの心身に深刻なダメージを与える罪種件数は、平成29年を境に増加傾向が続いており、注意が必要です。

小学生の犯罪被害認知件数は、未就学児童より増加

小学校への進学を機に、子どもが1人で行動する機会は大幅に増加します。小学生(特に新一年生)の保護者にとっては、わが子が犯罪に巻き込まれてしまわないかと不安に感じるのではないでしょうか。

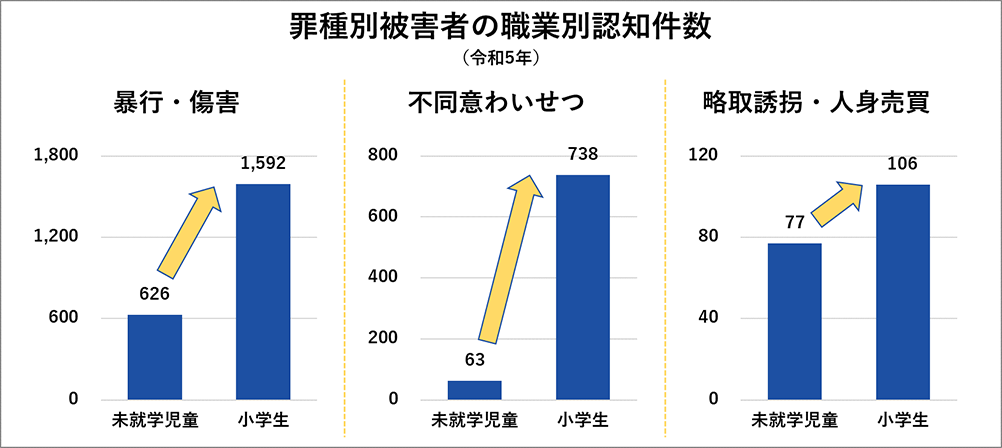

実際に警察庁の統計では、小学生は未就学児童と比較して、「暴行・傷害」で約2.5倍、「不同意わいせつ」で約11.7倍、「略取誘拐・人身売買」で約1.4倍の被害が確認されています。小学校への進学を機に、1人もしくは複数人で行動している時に犯罪被害に遭わないよう、「自分で自分の身を守る」意識を持たせておくことが非常に重要です。

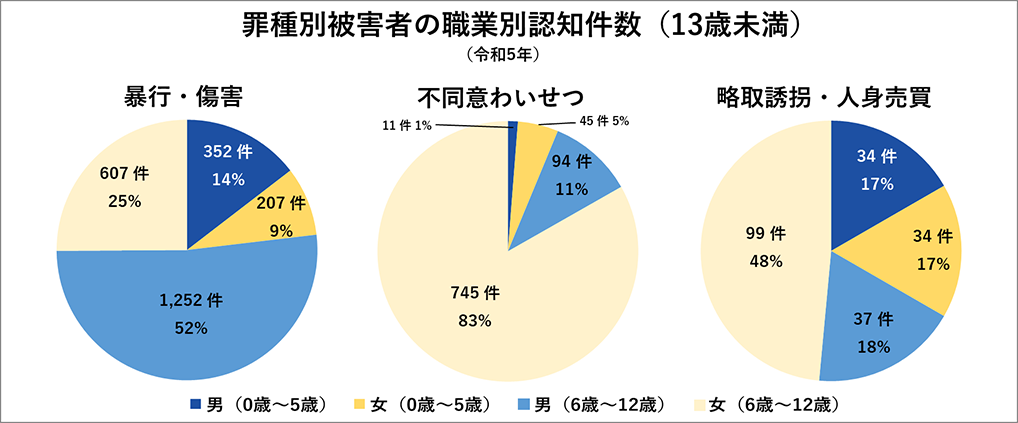

なお、被害者(13歳未満)の年齢・性別を罪種別に見てみると、女の子は「略取誘拐・人身売買」と「不同意わいせつ」、男の子は「暴行・傷害」の被害の割合が多くなっています。

被害発生場所は「住宅」と「道路上」が多い

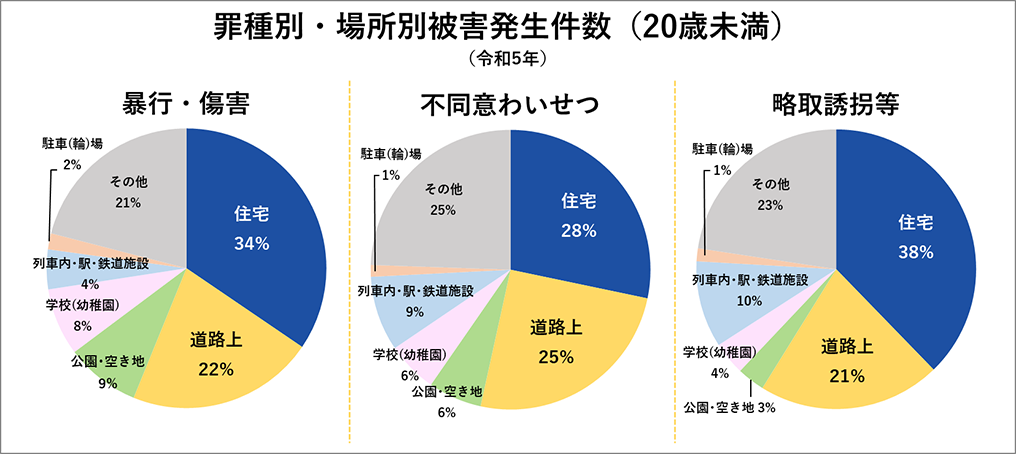

20歳未満の者(少年)が犯罪被害に遭った場所を罪種別に見ると、下記のとおりとなっています。

いずれも「住宅」に次いで「道路上」での被害が目立つため、入学前や入学後の通学時に子どもと一緒に通学路を歩いてみて、注意が必要な場所、交番・こども110番の家など緊急時の避難場所などを確認しておきましょう。

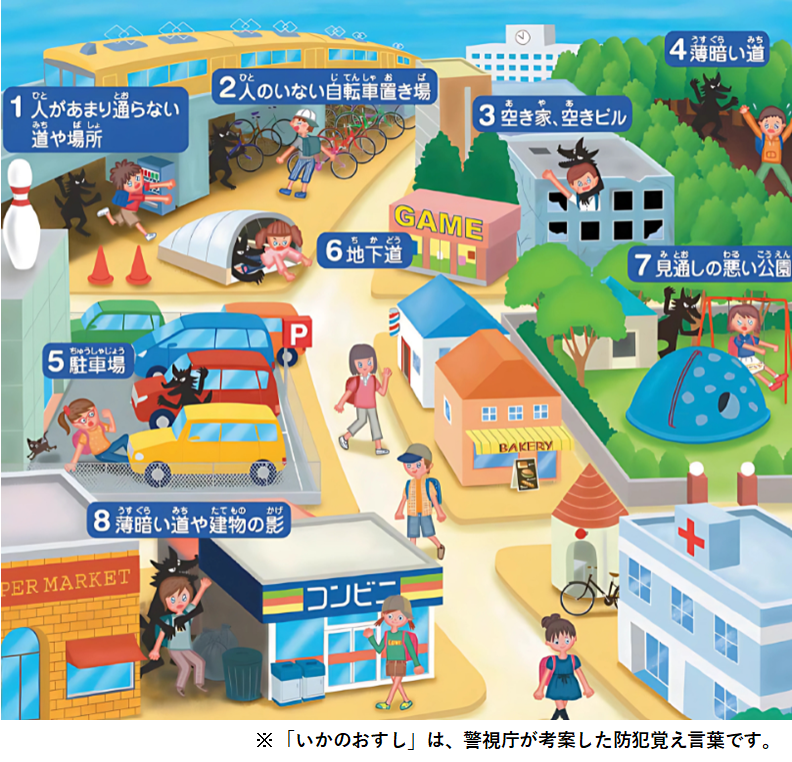

特に犯罪者が好む場所といわれているのが、「入りやすい場所」かつ「見えにくい場所」です。こうした場所は、誰にも怪しまれることなく子どもに接近できてしまい、犯行に及んでも目撃されにくく、助けを求めても声が届きにくいため注意が必要です。子どもには、こうした場所には近づかない・立ち入らないよう、日ごろから伝えておきましょう。

略取(りゃくしゅ)誘拐の実態

略取誘拐とは、暴行や脅迫などにより力ずくで人を連れ去る犯罪のことです。子どもの心身ばかりか、その後の人生にも深刻な影響を及ぼし、時に尊い命を奪うこともあります。

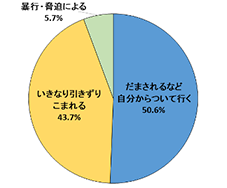

以下は2003年に警察が発表した126件の略取誘拐事案を分析した統計の一部ですが、ここからどのような対策が必要なのかを確認できます。

略取誘拐事案 既遂の要因(2003年1/1~10/15に発生した既遂の87件)

被害者の約半数は

騙されてついて行ってしまった。

防犯ブザーを持っていたとしても使おうとしなければ意味がないので、騙されないよう教えることが重要

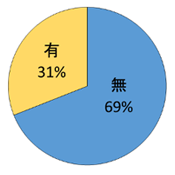

略取誘拐事案 発生の状況 同行者の有無(2003年1/1~10/15に発生した126件)

子どもが1人でいるときほど標的になりやすい。

できるだけ1人で外出しない(させない)ようにさせることや、1人でいるときほど周囲に注意を払うように教えることが重要。

出典:警察庁「子どもを対象とする略取誘拐事案の発生状況の概要」(2003年)

※15歳以下の子どもが被害者となった事案

親子で注意したい 小学生の防犯対策

- 持ち物に名前を書くときは他人から見えない場所に

- 防犯ブザーは「通学用」と「外出用」の複数個を用意する

- 防犯ブザーを持つときの「3つの約束」を教える

- 町に潜む危険な場所を、親子で確認し、話し合う

- 通学・外出時の約束「いかのおすし」を教える

- 留守番前の約束「いいゆだな」を教える

持ち物に名前を書くときは他人から見えない場所に

「知らない人について行ってはいけない」と分かっていても、自分の名前で呼び止められると、つい安心してしまう子どももいます。そのようなリスクを減らすためにも、名前を知られないように、持ち物に名前を書く場合は他人から見えない裏側や内側に書くなど工夫をしましょう。

また、過去には玄関先に置かれた傘などから子どもの名前が知られ、事件につながった事例もあります。家の周りにも子どもの名前が記載された物を置かないよう注意しましょう。

防犯ブザーは「通学用」と「外出用」の複数個を用意する

放課後や休日の外出など、通学時以外でも犯罪に巻き込まれてしまうケースがあるため、防犯ブザーは常に持ち歩く習慣をつけましょう。

ただし、1つの防犯ブザーをランドセルから取り外して使い回す方法では、面倒なうえに、外し忘れや付け忘れが多くなってしまいがちです。常時ランドセルに付けておく「通学用」と、それ以外の「外出用」の複数個を用意しておくのがおすすめです。

防犯ブザーを選ぶ際の4つのポイント

●子どもでも鳴らしやすいか

いざという時にすぐに鳴らせないと意味がありません。子どもの力でも無理なく鳴らせる引き紐タイプか、押しボタンタイプがおすすめです。

●十分な音量が出るか

1メートル離れた位置から計測して85dB(地下鉄の車内音に相当)以上の音量が出るものであれば十分です。ただし、電池が消耗してくると音が小さくなるので、月に一度は保護者がチェックするようにしましょう。

●見えやすく 使いやすいところに装着できるか

ブザーを装着していることが一目で分かることで、犯罪抑止効果が期待できます。使いやすさに加え持ち忘れにくいことを考慮するなら、ランドセルのベルトに装着しやすいタイプが良いでしょう。ブザー装着用の金具が付いていないランドセルには、後付け可能なブザー専用の吊りベルトを使えば装着が可能です。

●壊れにくいか

雨に濡れたり、落下させてしまうことでブザーが壊れてしまう場合があります。できるだけ防水性能、耐衝撃性能の備わったブザーを選びましょう。

防犯ブザーを持つときの3つの約束を守る

防犯ブザーを持つときや使うときには、以下の3つの約束を守るように教えましょう。また、緊急時に適切に使えるよう、持ち始めるときはもちろん、持った後も定期的に使い方の練習をしておきましょう。

町に潜む危険な場所に立ち入らないようにする

例えば、人があまり通らない薄暗い道や、木が生い茂った公園など、「周りから見えにくい場所」で「誰もが入りやすい場所」は危険な場所です。子どもを狙う人物がいても気づかれず、助けを呼んでも分かりにくいため、犯罪者にとって都合の良い場所といえます。また、駐車場では、無理やり車に連れ込まれたり、車にひかれてしまったりする危険もあります。

危険な場所で1人で遊んだりしないように、実際に親子で子どもの行動範囲を歩きながら確認しておきましょう。また、もしそういう場所を通らなければならないときは、何に注意すれば良いか、どこに逃げれば良いのかを話し合っておくことも大切です。

子どもが狙われやすい場所

通学、外出時の約束「いかのおすし」を守る

「いかのおすし」は警視庁が考案した子ども向けの防犯標語で、知らない人から身を守るための5つの行動ルールを覚えやすくまとめたものです。通学や外出の際には、以下のルールを守るように日ごろから教えておきましょう。

- いか

- どんなに優しそうな人でも、たとえどんなことをいわれても

知らない人についていかない。

- の

- 知らない人の車には絶対にのらない。

無理やり連れ込まれることもあるので、話しかけられたら2メートル以上離れる。怪しいと思ったら、車の進行方向と逆の方向に逃げる。

- お

- おおごえを出して助けを呼ぶ。

危ないときは大きな声で「たすけて!」と叫ぶ。または、防犯ブザーを鳴らす。

- す

- 安全なところまですぐ逃げる。

コンビニなどのお店やこども110番の家など、一番近くにある明るくて大人がいるところに向かって逃げる。

- し

- すぐにおうちの人にしらせる。

危険な目に遭ったら、すぐに保護者に知らせる。保護者と話ができないときは、近くにいる大人に知らせる。

▼詳しくはこちら

「いかのおすし」の意味は?子どもの防犯標語を徹底解説!留守番する前の約束「いいゆだな」を守る

留守番中の子どもを狙った犯罪も少なくありません。被害を防ぐためのポイントは、犯行者に「家に大人がいるかもしれない」と思わせることです。そのためには、学校や外出先から家に帰るとき、すなわち「留守番する前」から気をつけておくべき約束があります。ALSOKでは、この約束を「いいゆだな」という覚え言葉にして小学生に教えています。

- い

- いえのカギを見せない

自宅に大人がいない、子どもだけで留守番をすることが分かってしまうので、家に着くまではカギは人から見えないところにしまっておく。

- い

- いえのまわりをよく見る

家の近くに人が隠れていないか、ずっとついてくる人がいないか、家に入る前に確認する。

- ゆ

- ゆうびん受けをチェック

郵便受けがいっぱいだと、空き巣が家に誰もいないと思って入ってきてしまうかもしれない。留守番前に取り込むようにする。

- だ

- だれもいなくても「ただいま!」

家の中に家族がいるように見せかけ、子どもだけで留守番していると悟られないようにする。

- な

- なかに入ってすぐ戸締り

カギが開いていたら、悪い人が入ってきてしまうかもしれない。玄関だけでなく、家全体の戸締りを確認してから留守番を開始する。

小学校低学年くらいだと、カギの使い方に不慣れなため、玄関扉の解錠に手間取ってしまうことがあります。玄関先で手間取っていると、背後が無防備になってしまい、不審者が近づいていることに気づかない恐れがあります。カギを持たせる前には、カギの使い方の練習をしておくこともおすすめします。

子ども110番の家の場所や助けを求める方法を確認しておく

子ども110番の家とは、子どもたちが犯罪の被害に遭った場合や危険を感じたときに駆け込める場所のことです。子どもを保護し、警察に通報してくれます。万が一の事態に備え、事前にどこに子ども110番の家があるか、お子さんと一緒に確認しておきましょう。交番や子ども110番の家以外にも、コンビニなど緊急避難ができる場所を確認しておくと安心です。

小学生を犯罪から守る防犯グッズ

防犯ブザー以外にもさまざまな防犯グッズがあります。ここでは、小学生の防犯対策としておすすめのグッズをご紹介します。GPS端末

GPS端末は、子どもの現在地を保護者のスマートフォンなどから確認できる防犯アイテムです。GPSトラッカーや見守りGPSとも呼ばれています。通学や外出中に子どもの居場所が分かるため、略取誘拐などの防犯対策だけでなく、災害発生時の居場所確認など、防災対策としても役立ちます。

また、一部の機種ではメッセージ機能や通話機能付きのものもあります。GPS端末であれば持ち込みを許可している学校も多く、携帯電話を持ち歩けない子どもにおすすめです。

キッズケータイ

GPS機能に加え、通話やメッセージ機能を備えた「キッズケータイ」も防犯アイテムとなります。緊急時に保護者と連絡が取れるため、子どもにとっても心強いアイテムです。中には、防犯ブザー機能や、一定範囲を離れるもしくは設定したエリアに入ると通知が届く機能を搭載した製品もあります。ただし、学校によっては携帯電話の持ち込みが禁止されていることもあるため、事前に学校に確認しておくことが大切です。

防犯カメラ

自宅の防犯対策として有効なのが、防犯カメラの設置です。スマートフォンと連携できるタイプであれば、外出先からでも子どもが無事に帰宅しているかどうかを確認できます。

また、不審者が玄関付近で待ち伏せしているケースもあります。玄関や門の付近に防犯カメラを設置することで、犯罪の抑止が可能です。

小学生の防犯におすすめの商品・サービス

子どもを犯罪から守るためには、家庭での見守り環境を整えることも大切です。ここでは、小学生のお子さまが安全に過ごすために役立つ防犯商品やサービスをご紹介します。

ネットワークカメラ見守りサービス「アルボeye」

ALSOKでは、室内用の見守りカメラ「アルボeye」もご用意しています。専用アプリを使用すれば、1人で帰宅したお子さまが家で無事に過ごしているか、不審者が侵入していないかをリアルタイムの映像でチェックできます。双方向通話機能があり、カメラとスマートフォン間で会話することも可能です。お子さまが1人で留守番する機会がある場合は、こうした見守りカメラがあると安心です。

ホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」

住まい全体の安全を守るなら、ホームセキュリティの導入がおすすめです。ホームセキュリティは、不審者の侵入を検知すると警備会社へ通報し、ガードマンが現場に駆けつけ適切に対処し、状況に応じて各関係機関と連携します。家の防犯性を高めることで、子どもが1人で留守番をする際にも安心です。

ALSOKのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」は、「セルフセキュリティ」「オンラインセキュリティ」の2つから、ライフスタイルなどに応じてお選びいただけます。

セルフセキュリティでは、お手頃価格でホームセキュリティを実現でき、もしものときにはALSOKの依頼駆けつけが利用可能です。

オンラインセキュリティでは、異常発生時には自動でALSOKが駆けつけ、適切に対処します。また、スマートフォンを持っているだけで、外出時はワンタッチで警備の設定、帰宅時は自動で警備解除できる便利な機能も活用いただけます。

ALSOKのホームセキュリティは、在宅中も警備をセットすることができるため、お子さんが1人で留守番をすることの多いご家庭にもおすすめです。