一戸建ての浸水対策に役立つ止水板(防水板)とは?水害から自宅を守る方法

ALSOKの組み合わせ式簡易止水板

近年、豪雨や台風による浸水被害が全国で相次いでおり、水害への不安を感じている方も多いのではないでしょうか。水害は都市部や郊外など、どこでも起こり得る災害です。そのため、日頃から住まいを守るための浸水対策を講じておくことが重要です。

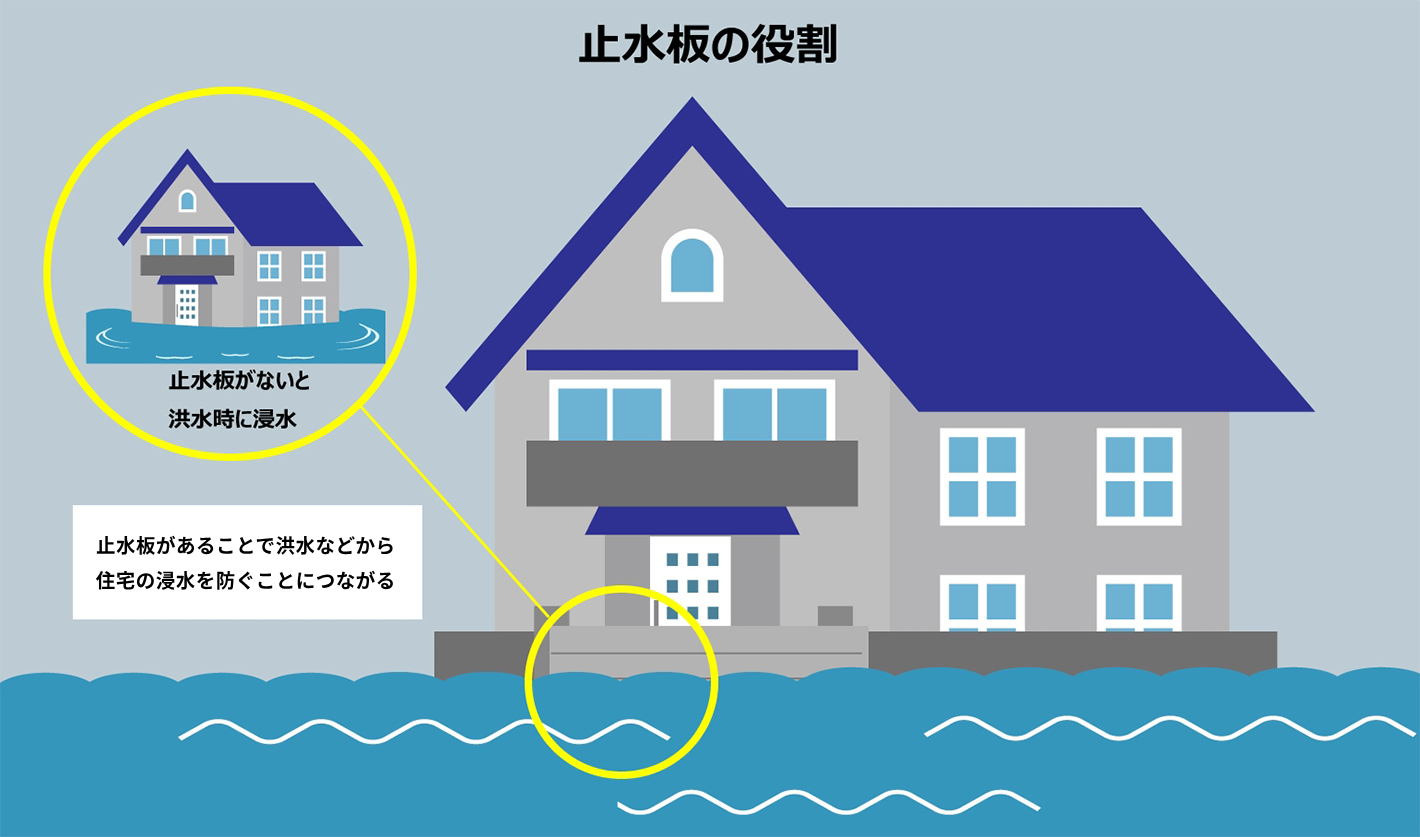

中でも家庭での浸水対策に推奨されているのが、住宅の出入り口などに設置して水の侵入を防ぐ「止水板(防水板)」の利用です。この記事では、止水板(防水板)とは何か、どのような役割があるのかを説明し、住宅の浸水対策についてご紹介します。

目次

止水板(防水板)とは?

止水板(防水板)とは、豪雨や災害時に建物の中、地下などへ水が流れ込むのを防ぐ板のことです。

防災用品としての止水板(防水板)

防災用品として利用される止水板には、建物の中へ水が浸入するのを防ぐ役割があります。家の玄関やマンションのエントランス、地下鉄の入り口などに設置して水が流れ込むのを防ぎます。止水板は、設置方法や構造によって主に以下の3種類に分けられます。

- シャッター型:止水機能を搭載したシャッターで、比較的広い出入り口や地下への通路などに設置されるタイプ

- ドア型:ドア自体が止水機能を備えており、閉めることで防水効果を発揮するタイプ

- 脱着型:必要なときに設置し、使わないときは取り外して保管できるタイプで家庭用としてよく利用される

一戸建てにおける浸水対策の重要性

日本では大雨による河川の氾濫や津波などによる浸水被害が毎年のように発生しています。

2019年に記録的な大雨をもたらした台風19号による浸水被害の影響は、まだ記憶に新しいのではないでしょうか。100カ所以上の堤防が決壊して河川の氾濫が起こり、その影響で広範囲の住宅が浸水被害に遭いました。

全国で相次いでいる浸水被害は、畑や森林が減少し、雨水の流れ先となる場所に建物が多く建ったことが被害拡大のリスクを高めていると考えられます。また、地球温暖化の影響による気候変動により大雨の発生回数が増えていることも原因といわれています。気象庁によると、大雨の発生回数は増加傾向にあり、例えば1時間降水量50mm以上の豪雨の場合、2015~2024年の平均年間発生回数は約334回、2024年の発生回数は346回でした。

出典:気象庁「大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化」

世界でも多雨地域とされる日本は、いつ水害が起きても不思議ではありません。浸水被害は特に梅雨の時期や台風シーズンに多く、近年は整備された都市部でも発生しています。万が一水害が起こった際、家族や住宅を守るための対策や備えを行っておく必要があります。

一戸建ての浸水対策に止水板が推奨される理由

大雨や台風による浸水被害は、都市部・郊外を問わず発生しています。家庭の浸水対策としては、止水板のほか土のうや水のうなどもありますが、中でも脱着型の止水板が多く利用されています。ここではその理由を考えます。

準備・設置が比較的簡単

止水板は、土のうと比べて重量が軽く、設置や撤去が簡単です。土や水を詰めるといった手間が不要なため、少ない人数でも短時間で設置できます。急な大雨や台風の際にもスムーズに対応できるのが大きなメリットです。

また、土のうは、土を入れたまま保管すると悪臭やカビが発生するリスクがあり、利用する直前に準備する必要があります。止水板の場合、そのまま設置するだけで浸水対策ができ、非常時も慌てることなく災害に備えられます。

収納がしやすい

止水板は、積み重ねてコンパクトに収納できる製品も多く、省スペースで保管できる点も魅力です。玄関の隅や物置など、スペースをあまり確保できない住宅でも手軽に利用できます。

一方で、通常の土のうの場合は保管スペースが広く必要となるため、扱いがやや大変です。

衛生的に利用できる

止水板は水で洗うことができ、泥やほこりなどで汚れても繰り返し使うことができます。常に清潔な状態を保てるので、小さな子どもや高齢者のいる家庭でも安心です。

一方で、土のうは悪臭やカビが発生し劣化することもあるため、長期間の保管には適しません。さらに、製品によっては再利用できず、一度使うと廃棄しなければならない場合もあります。

設置する場所の幅に合わせやすい

止水板の中には、複数枚を連結・重ねて使用できるタイプもあります。これにより、玄関や車庫、勝手口、通気口など、設置場所の幅に応じて柔軟に調整可能です。住宅の構造や設置箇所に合わせてカスタマイズできるため、幅広いシーンで活用できます。

一戸建てに設置する止水板を購入する際のポイント

家庭用の止水板を購入する際に、確認しておきたいポイントをご紹介します。

ハザードマップで水害危険度を確認する

まずは、住宅周辺の自然災害のリスクをハザードマップで確認しましょう。ハザードマップは、過去の災害や降水データを元に作成された河川の氾濫や内水氾濫、津波などによる浸水予想状況が掲載されています。止水板を購入する際は、住宅周辺の予想されている水害危険度を知ることが大切です。

家の敷地で浸水対策が必要な場所を把握する

ハザードマップを確認し、どのくらいの浸水被害のおそれがあるのか確認をしたら、止水板などの対策が必要な地域を把握します。浸水被害のおそれがある地域の場合、前面の道路から低い位置にある玄関や、ガレージ、地下などは浸水する可能性が高いといえます。

止水板の性能をチェックする

止水板は「JIS A 4716規格」により、漏水量によってWs-1からWs-6の等級が決められています。止水板の性能表記はメーカーにより異なることもあるため、「JIS A 4716規格」にて比較するのがおすすめです。

この「JIS A 4716規格」はシャッター型とドア型の止水板のみに採用されています。脱着式の止水板は、規格にあてはまらないことから、性能を表す表記として「Ws-◯相当」と記載されていることがあります。

なお、漏水量は、単位時間(1時間)に他に水圧面積(1m³)あたりに漏れる身体の体積(㎥)で表示されています。漏水量による等級及び使用場所の目安は、次のとおりです。

【漏水量による等級及び使用場所の目安】

| 等級 | 漏水量 [m³ /(h・m²)] |

等級に応じた使用場所の目安(JISの解説より) |

|---|---|---|

| Ws-1 | 0.05を超え 0.2以下 |

比較的簡易な浸水防止用設備。一般的な土のうよりは浸水防止性能は高い。多少の浸水を許容できる場所又は排水設備が設置されている場所。(倉庫、駐車場など) |

| Ws-2 | 0.02を超え 0.05以下 |

|

| Ws-3 | 0.01を超え 0.02以下 |

最も一般的に用いられる浸水防止性能。浸水に対して比較的重要度の高い場所。(機械室、一般家屋など) |

| Ws-4 | 0.004を超え 0.01以下 |

|

| Ws-5 | 0.001を超え 0.004以下 |

|

| Ws-6 | 0.001以下 | 最も浸水防止性能が高い。重要度が高く、できる限り浸水を防止したい場所に用いる。(電気室、ポンプ室など) |

出典:一般社団法人 日本シヤッター・ドア協会「浸水防止用設備建具型のJIS制定について」

漏水量が50L(h・m³)を越え、200L(h・m³)以下を示す「Ws-1」が最も低いランクです。漏水量が1L(h・m³)以下に抑えられるものは、最高の等級となる「Ws-6」となります。

性能が高くなると、導入コストが高くなったり設置工事が大掛かりになったりします。一般家屋であれば、「Ws-3」が良いでしょう。

立地などによって最適な等級が異なるケースがありますので、専門の方に相談することをおすすめします。

自治体の補助金を確認する

お住まいの自治体によっては、止水板を設置する際に費用の一部を助成してもらえる場合があります。止水板を準備する際は、事前に自治体の補助金制度を確認しておきましょう。

例えば、東京都北区では、止水板の設置やそれに伴う工事費用の一部を助成しています。ほかには、大阪府吹田市でも止水板や止水シートの設置費用の一部を補助する制度が設けられています。

なお、自治体によっては「止水板」を「止水パネル」と呼称している場合もあるため、利用できる補助金がないか確認する際は注意してください。

止水板以外の一戸建ての浸水対策は?

大雨警報や洪水警報が発令されるなど浸水被害が予想されるときは、家の中に水が入ってこないような対策が必要です。ここでは、止水板以外の住宅の浸水対策をご紹介します。

土のうを設置する

土のうとは、土を袋に入れたものです。土のうを家屋の入り口に設置し、住宅内への雨水の浸入を抑えることができます。土が水に濡れて固まることから、水の浸入を防ぐことができるとされています。ホームセンターなどで購入することができるので、前もって準備しておくと安心です。

水のうを設置する

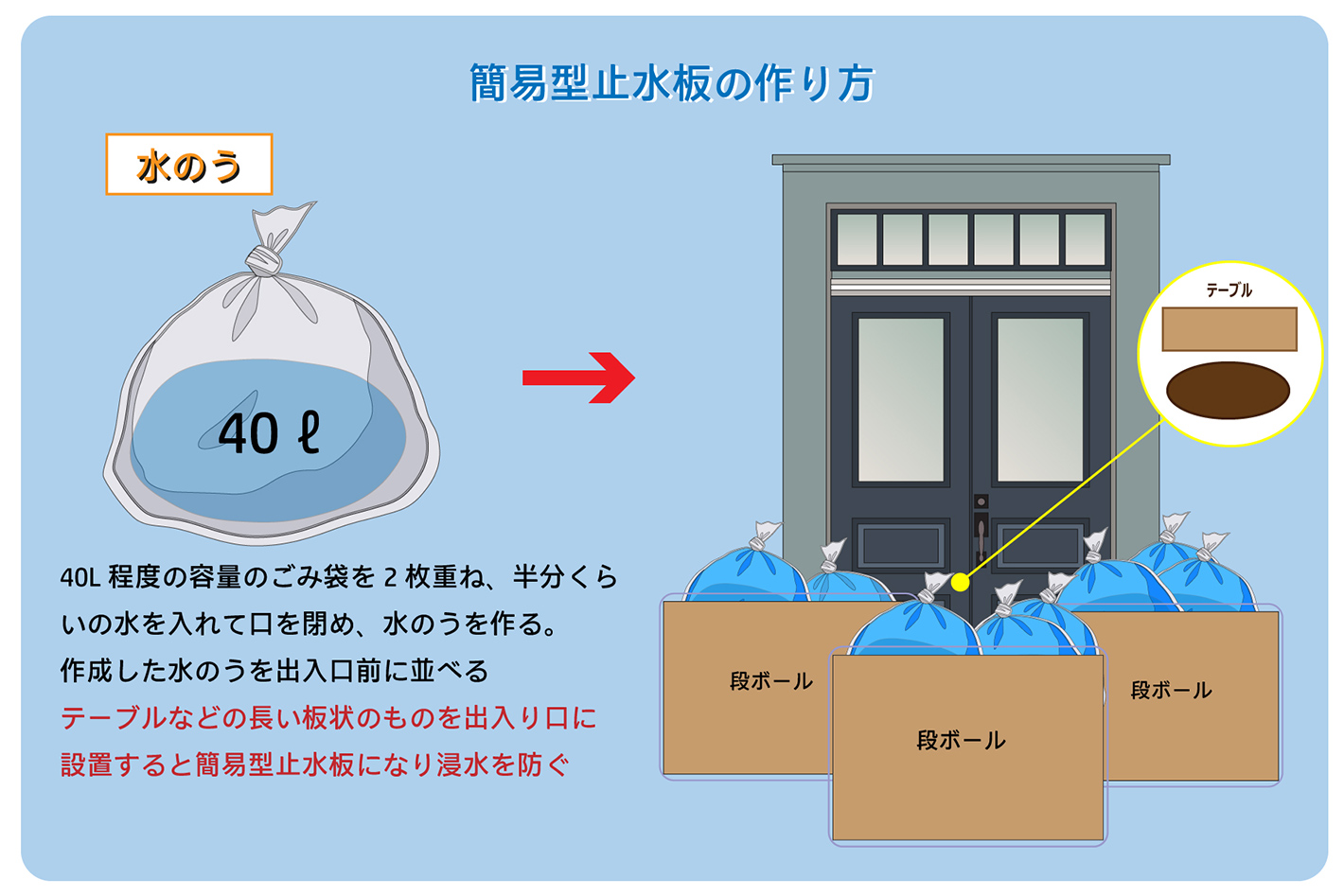

もし土のうがない場合、家にあるもので簡易的な水のうを作ることができます。水のうは、土を水で代用した浸水対策です。

水のうの作り方は、40L程度の容量のごみ袋を2枚重ね、半分くらい水を入れて口を閉めます。段ボール箱に詰め、ブルーシートなどで包んで出入り口に隙間のないように並べたら完了です。

また、テーブルやボードなど長い板状のものを出入り口に設置すると、簡易型止水板となって浸水を防ぎます。設置した止水板は水のうなどでしっかりと固定しましょう。

ビニール袋以外にも、プラスチック製のタンクやプランターとレジャーシートを組み合わせることで簡易的な水のうとして使えます。

止水シートを用意しておく

浸水対策として止水シートも効果的です。止水シートは、名前のとおりシート状になった止水板です。シートを玄関など、水が入ってくるのを防ぎたい場所に貼るだけで簡単に設置ができます。シートなので軽量で持ち運びしやすく、折り畳めることから保管する際も邪魔になることがありません。

雨水ますの詰まりを取り除いておく

雨水ますとは、地面に降った雨水を集めて排水管へ流すための設備です。通常、住宅や道路などの水はけを良くするために設置されています。注意点として、雨水ますにビニール袋や落ち葉などのゴミが溜まっていると、排水がスムーズに行われず、雨水がます内に流れにくくなってしまいます。これが原因で大雨の際に排水が追いつかず、道路冠水や住宅周辺の浸水リスクが高まることがあります。住宅周辺の浸水を防ぐため、雨水ますを設置した際は定期的に点検・清掃をしておきましょう。

下水の逆流を防ぐ

大雨で急激に水位が上がると、下水が逆流し、トイレや浴室、洗濯機などの排水口から室内へあふれ出すおそれがあります。下水が逆流すると悪臭が発生したり、感染症の原因になったりするため、簡易水のうを作って排水口を塞いでおくと安心です。トイレに設置する際は、まずごみ袋を便器に広げ、その上に水のうを乗せるようにしましょう。

ALSOKの止水板は簡単に取り付けが可能

ALSOKでは、浸水対策として簡単に取り付けができる「組み合わせ式簡易止水板」をご用意しています。

土のうに代わる簡易型止水板(防水板)で、地面に設置するだけで最大50cmの高さまで水の浸入を防ぐことができます。水圧で地面に固定するため、水量が多いほど安定し、豪雨で水量が多くなっても安心です。また、1枚3.8kgと軽量なため、短時間で広範囲への展開が可能です。止水板は重ねることもできるため、省スペースで収納や管理に困りません。

その他、ALSOKではいざというときに活用できるさまざまな水害対策商品を取り揃えております。大切な家族の命を守るための浸水対策は、ぜひ一度ALSOKにご相談ください。

まとめ

今回は、止水板(防水板)の役割や一戸建て住宅の浸水対策についてご紹介しました。

止水板は、省スペースで保管でき、軽量なので急な大雨にも対応できるのがメリットです。

地球温暖化に伴う気候変動の影響により、今後さらに大雨の降水量や災害の発生回数が増加すると予測されています。災害級の大雨となると、道路が冠水し住宅も浸水被害に遭う可能性があります。大事な住まいを守るためにも、災害級の大雨予報が出た場合は、止水板や土のうなどを用意して被害を抑えられるよう対策しましょう。