認知症高齢者の徘徊防止対策は?家族ができるおすすめの対策方法

認知症を患う高齢者の徘徊は、家族にとって大きな不安と負担をもたらします。家族が認知症の症状について正しく理解し、徘徊のリスクを大幅に減らすための対策を講じることが重要です。

本記事では、認知症高齢者の具体的な徘徊防止対策や徘徊時に必要な対応、遠距離介護を行っている場合の徘徊対策のポイントなどを解説します。

目次

認知症における徘徊とは

徘徊は、認知症の行動・心理症状(BPSD)の一つであり、多くの認知症患者とその家族が直面する深刻な問題です。具体的には、認知症患者が目的を忘れて歩き回ったり、一人で外出して道に迷ったりする症状を指します。認知症における徘徊は、主に中核症状である見当識障害が原因で、時間や場所、人物の認識が困難になることで引き起こされる症状です。また、環境の変化や不安、幻視なども徘徊の引き金となることがあります。特に注意が必要なのは夜間徘徊(深夜徘徊)です。認知症患者は夜間に不安症状が増幅する傾向があり、眠れない状況が続くと徘徊行動に至るケースが多くみられます。

認知症の徘徊による行方不明者数

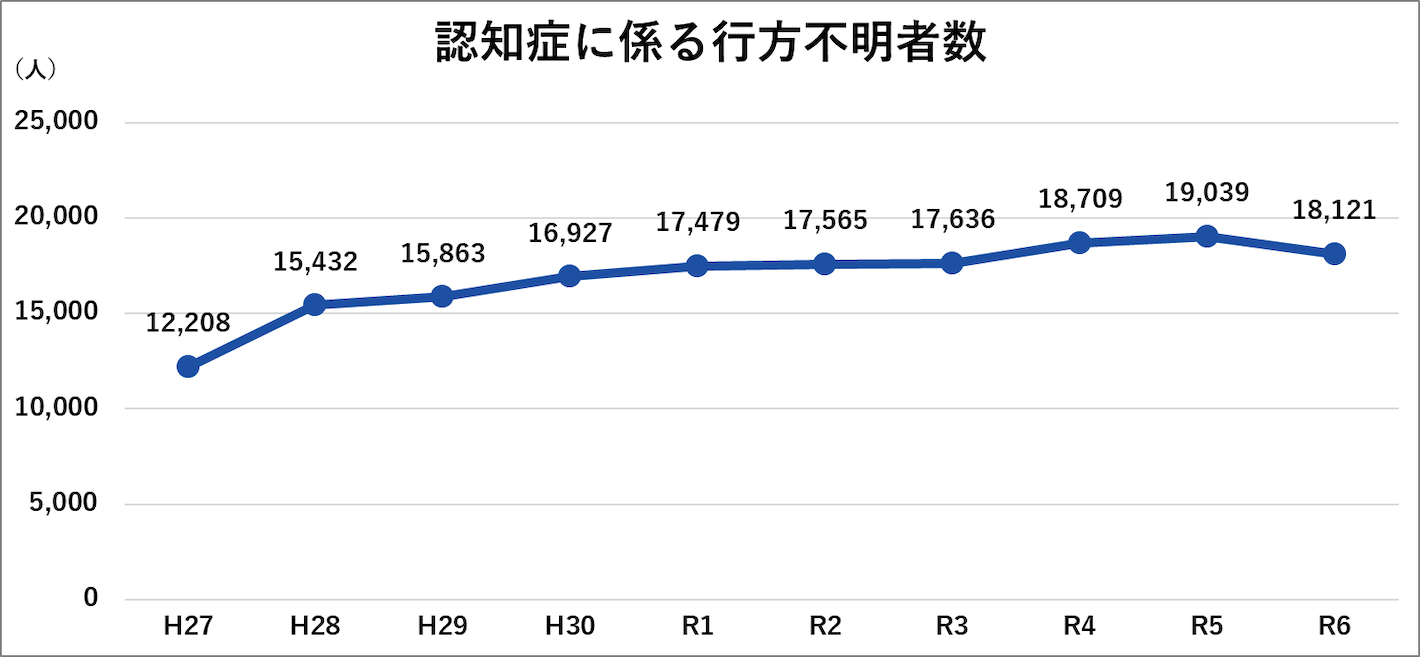

警察庁の統計資料によると、2024年(令和6年)の認知症に係る行方不明者数は18,121人に達しており、2015年(平成27年)と比較すると約6,000人増加しています。

さらに以下の表は、認知症に係る行方不明者届を受理してから所在確認等までにかかった期間を示したものです。

| 認知症に係る行方不明者届受理から所在確認等までの期間 | 所在確認 | 死亡確認 |

|---|---|---|

| 受理当日 | 12,476人 | 99人 |

| 2日~3日 | 4,156人 | 175人 |

| 4日~7日 | 195人 | 80人 |

| 8日~14日 | 54人 | 61人 |

| 15日~1カ月未満 | 27人 | 43人 |

| 1カ月~3カ月未満 | 26人 | 38人 |

| 3カ月~6カ月未満 | 5人 | 20人 |

| 6カ月~1年未満 | 1人 | 16人 |

| 1年~2年未満 | 1人 | 9人 |

| 2年~ | 1人 | 8人 |

出典:警察庁「令和6年における行方不明者届受理等の状況」

上記の統計からも明らかなように、行方不明になってから当日中に所在が確認できないケースも多く、最悪の場合死亡が確認されることもあります。家族の安全を守るためにも、徘徊を防止する対策は非常に重要です。

おすすめの徘徊防止対策:自宅内の対策と外出時の工夫

徘徊防止対策では、まず自宅内での対策を充実させることが大切です。玄関からの無断外出を防ぎ、万が一外出した場合でも早期発見できる仕組みを整えることで、安全を確保できます。

玄関の鍵を工夫する

外出する際の出発点となる玄関への対策は、徘徊防止において非常に重要です。内鍵の位置を高い場所に変更したり、補助錠を設置したりすることで、高齢の家族が自分で簡単に外に出られないよう工夫すると効果的です。ただし、部屋全体に鍵をかけて完全に出られないようにするのは、閉塞感や不安感を増大させるため、避けましょう。あくまでも自然な形で外出を抑制することが大切です。

人感センサーや見守りカメラを取り付ける

人の動きを検知して家族や介護者に自動で知らせる人感センサーの設置は、徘徊の早期発見に有効です。玄関ドアや窓の開閉などによりセンサーが反応すると、家族のスマートフォンにアラート通知が送られ、迅速な対応が可能になります。センサーは玄関だけでなく、ベランダや勝手口など、出入り口すべてに設置することがおすすめです。

見守りカメラは、スマートフォンから室内の映像を確認することができます。最近の見守りカメラには双方向通話機能が搭載されているタイプもあり、直接会話することが可能です。導入時は、高齢者がストレスを感じないよう丁寧に説明し、プライバシーや安全性に配慮することがポイントです。

GPS機器を活用する

GPS機器は徘徊時の位置特定に効果的です。靴や服、持ち物に装着できるタイプで、認知症の方が身につけることを嫌がらないよう、なるべく目立たない小型のものを選ぶと良いでしょう。また、バッテリー持続時間や通信エリア、緊急通報機能の有無などを十分に検討し、使用環境に最適な製品を選ぶことが大切です。

多くの自治体では、認知症高齢者や徘徊リスクのある方に対し、GPS機器の無料貸し出しサービスを実施しています。ただし、自治体によって対象者やサービス内容が異なるため、お住まいの市区町村の公式ホームページなどで確認してみましょう。

連絡先を記載したカードや名札を携帯してもらう

万が一徘徊した場合に備えて、氏名、住所、緊急連絡先を記載したカードや名札を常に携帯してもらうことは基本的な対策の一つです。財布や衣服のポケット、バッグなど、複数の場所に身元証明となるものを入れておくことで、発見時の身元確認がスムーズに行えます。身元証明を身につけることに抵抗を感じる場合には、QRコードを活用した迷子札も有効です。

家族が普段から心がけたい徘徊防止対策

日常生活における些細な配慮や工夫が、徘徊行動の予防に効果をもたらすことがあります。家族が普段から心がけるべき対策について解説します。

声かけ・コミュニケーションの工夫

認知症高齢者との日常的なコミュニケーションは、徘徊防止につながります。穏やかで優しい口調での声かけを心がけ、高齢者が安心できる環境を作ることが大切です。否定的な言葉や命令口調は不安感を増大させ、かえって徘徊行動を誘発するおそれがあります。万が一徘徊してしまった場合も怒らずに、まずは無事を喜び、徘徊した理由を穏やかに聞いてあげましょう。

生活リズムの見直し

体調不良や不眠状態が続くと、徘徊症状が悪化する傾向があります。規則正しい生活リズムを維持することで、症状の安定化を図ることが重要です。起床・就寝時間を見直す、日中はデイサービスなどで適度に運動する、栄養バランスの取れた食事を取るなどして、生活習慣を整えましょう。

徘徊時に必要な対応

万が一徘徊が発生した場合は、パニックにならず、迅速かつ適切な対応が求められます。以下に、徘徊が発生した場合の対応策をご紹介します。

- 立ち寄りやすい場所(普段よく行くコンビニや公園など)を探す

- 警察に連絡して捜索願いを出す

- 地域包括支援センターに相談する

- ケアマネジャーに報告する

自治体によっては、SOSネットワークシステムが整備されているところがあります。徘徊時は、一人でも多くの目で探すことで広範囲での捜索活動が可能になり、早期発見と安全確保につながります。家族だけで解決しようとせず、地域住民や警察、自治体職員、ケアマネジャーなど、多くの人々の協力を求めることが重要です。事前に登録が必要な場合もあるため、早めに相談し、必要な手続きを済ませておくと良いでしょう。

家族が離れて暮らしている場合の徘徊対策のポイント

遠距離介護を行っている家族にとって、徘徊対策は特に困難な課題です。物理的な距離があることですぐに駆けつけられない場合、見守りサービスや介護サービスを活用しましょう。

見守りサービスを導入する

見守りサービスは、24時間体制で高齢者の安全を監視し、異常事態が発生した場合には、専門スタッフが現地に駆けつけます。すぐに駆けつけられない家族に代わって緊急時の初期対応を行えるため、離れて暮らしている場合でも安心感を得られます。

見守りサービスでは、定期的な安否確認から緊急時対応までさまざまなサービスが提供されるため、予算や必要性に応じて適切なサービスを選択しましょう。

介護サービスを適切に利用する

遠距離介護では、介護保険サービスの活用が不可欠です。デイサービス、ショートステイ、訪問介護などのサービスを組み合わせることで、高齢者の日中の見守り体制を強化できます。また、病院への付き添いや外出時の安全確保として、専門のスタッフが同行してくれる介護保険外サービスを利用する方法もあります。

遠距離での対応に限界を感じる場合は、老人ホームなどの施設への入居も選択肢として検討しましょう。専門的なケアを受けられる環境で、24時間体制の見守りが提供されるため、家族の負担軽減と高齢者の安全確保を両立できます。

高齢者の安心をサポートするALSOKのサービス

ALSOKでは、高齢者の安全と家族の安心を支えるさまざまなサービスを提供しています。

みまもりタグ

ALSOKが提供する「みまもりタグ」は、位置情報履歴をアプリから確認できるサービスです。タグを携帯する高齢者の外出・帰宅のタイミングが家族に自動で通知され、不要な外出時や帰宅が遅いときなどには位置情報履歴をスマートフォンアプリで確認できます。小型軽量でバッグや衣服に簡単に取り付けられるため、高齢者の日常生活に負担をかけることなく使用できます。

カメラで見守るアルボeye

ALSOKの「アルボeye」は、センサー付き見守りカメラを自宅内に設置するサービスです。離れた場所からでも高齢者の自宅での様子をスマートフォンから確認でき、緊急時にはALSOKの駆けつけを依頼できます。双方向通話機能で直接コミュニケーションを取れるため、自宅にいる高齢者への声かけによる徘徊防止にもつながります。

みまもりサポート

ALSOKの「HOME ALSOK みまもりサポート」は、高齢者の一人暮らしを24時間365日サポートする見守りサービスです。急な体調不良や発作時には、ボタンを押すだけでALSOKが駆けつけて対応します。また、看護師資格を持つスタッフによる健康相談サービスも提供しており、日々の不安や疑問を解消することができます。

オプションの利用によって、離れて暮らす家族が毎日のみまもり情報を取得し、安否確認をすることも可能です。緊急時の対応だけでなく、日常的な見守りや健康・介護に関する相談にも対応しているため、高齢者の暮らしを支えるサービスとして活用できます。

まとめ

認知症高齢者の徘徊防止対策は、多角的なアプローチが求められる複雑な課題です。特に遠距離介護を行う家族の場合、地域の支援ネットワークや専門の見守りサービスを積極的に活用することで、持続可能な見守り体制を構築できます。家族の負担軽減と高齢者の安全確保を両立させるためにも、適切な支援やサービスを検討し、安心して生活できる環境を整えましょう。