【住宅種別】子育て世帯の住まい選びを統計データから解説!子育てしやすい家とは?

出産や子どもの入園・入学をきっかけに、マイホームの購入を考える方は多いでしょう。子育て世帯にとって住まい選びは、家族の将来に大きく影響する重要な決断です。子どもの成長や安全、家族の快適性を考慮しながら、最適なマイホームを見つけることは簡単ではありません。

本記事では、国土交通省の住宅市場動向調査を活用し、子育て世帯の住宅選択の実態や、子育てしやすい家を選ぶためのアイデアについて解説します。住宅種別ごとに異なる特徴や選ばれる理由を知ることで、自分の家族に最適な住まいを見つけるヒントが得られるでしょう。

目次

子育て世帯はどんな住宅をマイホームに選んでいる?

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

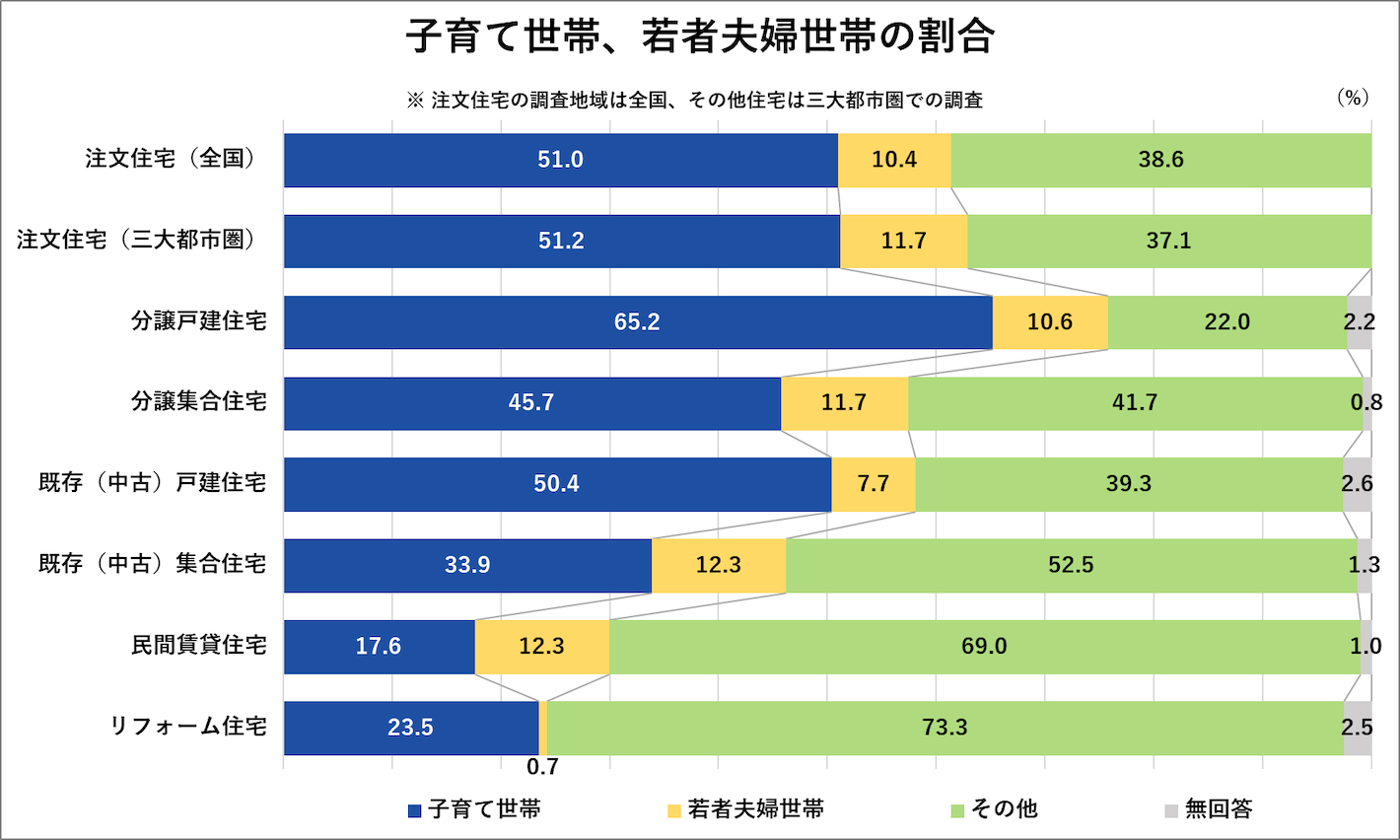

国土交通省の「令和6年度 住宅市場動向調査」によると、子育て世帯の割合は分譲戸建住宅が65.2%でもっとも多く、次いで注文住宅が51.0%、既存(中古)戸建住宅が50.4%です。子育て世帯の多くが、一戸建て住宅を選択していることが分かります。

小学生以下の居住人数

小学生以下の居住人数について、住宅種別ごとに見てみましょう。

- 注文住宅:1人24.0%、2人17.0%

- 分譲戸建住宅:1人28.0%、2人24.8%

- 分譲集合住宅:1人25.1%、2人10.1%

- 既存(中古)戸建住宅:1人20.6%、2人14.0%

- 既存(中古)集合住宅:1人17.9%、2人7.6%

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

どの住宅種別も子ども1人の割合が多くなっていますが、2人の割合がもっとも大きいのは分譲戸建住宅、次が注文住宅です。小学生以下の子どもが2人以上の子育て世帯には、特に一戸建ての人気が高いことが分かります。

子育て世帯の住宅選択理由

子育て世帯の住宅選択理由には、住宅種別によって異なる特徴があります。

ここからは、子育て世帯が住宅を選択する際の理由について見ていきましょう。

注文住宅

注文住宅取得世帯において、子育て世帯が全国より高い比率となっている項目は、「子育てに適した環境だったから」がもっとも高く、全体平均を8.6ポイント上回っています。子どもの成長や教育環境を重視し、立地条件にこだわる傾向がうかがえます。加えて、自由設計によって間取りや設備を家族のライフスタイルに合わせられる点が、その選択を後押ししていると考えられます。

既存(中古)住宅にしなかった理由

注文住宅取得世帯において、子育て世帯が既存(中古)住宅を選ばなかった理由として全国より高い比率となっている項目は、「せっかくのマイホームは新築の方が気持ち良いから」がもっとも高く、全体平均を8.0ポイント上回っています。子どもと一緒に新しい生活をスタートさせる住まいとして、新築への憧れや特別感、気持ち良さを求めていると考えられます。

分譲戸建住宅

分譲戸建住宅取得世帯において、子育て世帯が三大都市圏より高い比率となっている項目は、「子育てに適した環境だったから」がもっとも高く、全体平均を8.5ポイント上回っています。分譲戸建住宅は、立地の良いファミリー向けの分譲地に建設されることが多く、周辺に学校や公園、スーパーなどの生活施設が整備されています。さらに、同世代のファミリー層が多いため、安心して子育てできる環境として評価されています。

既存(中古)住宅にしなかった理由

分譲戸建住宅取得世帯においても、子育て世帯が既存(中古)住宅を選ばなかった理由として三大都市圏より高い比率となっている項目は、「せっかくのマイホームは新築の方が気持ち良いから」がもっとも高く、全体平均を4.7ポイント上回っています。注文住宅と同様に、念願のマイホームは新築で迎えたいと考えている世帯が多いと考えられます。

分譲集合住宅(分譲マンション)

分譲集合住宅取得世帯において、子育て世帯が三大都市圏より高い比率となっている項目は、「子育てに適した環境だったから」がもっとも高く、全体平均を14.7ポイント上回っています。駅近で利便性が高い物件が分譲マンションに多いことが評価されているようです。また、敷地内に子どもが遊べるスペースや施設が充実していることや、セキュリティ体制が整っていることも、子育て世帯にとって安心材料となっていると考えられます。

既存(中古)住宅にしなかった理由

分譲集合住宅取得世帯においても、子育て世帯が既存(中古)住宅を選ばなかった理由として三大都市圏より高い比率となっている項目は、「せっかくのマイホームは新築の方が気持ち良いから」がもっとも高く、全体平均を5.8ポイント上回っています。最新設備や住宅性能が中古住宅と比較すると優れており、誰も住んでいない新築で新生活をスタートしたいという世帯が多いことが分かります。

既存(中古)戸建住宅

既存(中古)住宅取得世帯において、子育て世帯が三大都市圏より高い比率となっている項目は、「一戸建てだから」がもっとも高く、全体平均を13.5ポイント上回っています。「子育てに適した環境だったから」も高い比率を示しており、全体平均を11.6ポイント上回っている結果でした。新築よりも価格を抑えつつ、庭や駐車スペースなど戸建ならではの広さや自由度を確保できる点が魅力となっていると考えられます。また、「子育てに適した環境」を重視する傾向から、周辺の学校や公園、生活施設の充実も重要な要素となっていると推測されます。

既存(中古)住宅にした理由

既存(中古)住宅を取得した世帯において、子育て世帯が既存(中古)住宅を選んだ理由として三大都市圏より高い比率となっている項目は、「住みたい地域に新築物件がなかったから」がもっとも高く、全体平均を9.1ポイント上回っています。通勤・通学の利便性から立地を重視し、希望エリアで物件を探した結果、中古住宅を選択する子育て世帯が多いことが分かります。

既存集合住宅(中古マンション)

既存集合住宅(中古マンション)を取得した世帯において、子育て世帯が三大都市圏より高い比率となっている項目は、「子育てに適した環境だったから」がもっとも高く、全体平均を19.8ポイント上回っています。環境や立地を重視する傾向が見受けられます。中古マンションでも築浅物件などもあるため、新築のような快適性に加えて立地の良さを得られるメリットが評価されています。

既存(中古)住宅にした理由

既存(中古)住宅を取得した世帯において、子育て世帯が既存(中古)住宅を選んだ理由として三大都市圏より高い比率となっている項目は、「住みたい地域に新築物件がなかったから」がもっとも高く、全体平均を7.3ポイント上回っています。駅近や人気のある学区などには新築住宅がほぼ残っておらず、立地や利便性を優先して中古住宅を選択する子育て世帯が多いことが読み取れます。

子育て世帯の家の間取り・広さは?

統計データに基づいて、子育て世帯が実際に取得した住宅の間取り・広さについて見ていきましょう。

子育て世帯が取得した住宅の延べ床面積

子育て世帯が取得した住宅種別ごとの延べ床面積は以下のとおりです。

| 住宅種別 | 延べ床面積(㎡) |

|---|---|

| 注文住宅 | 115.4 |

| 分譲戸建住宅 | 110.3 |

| 分譲集合住宅 | 69.5 |

| 既存(中古)戸建住宅 | 106.0 |

| 既存(中古)集合住宅 | 73.2 |

参考:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

一戸建て住宅の平均的な広さは110㎡(33坪)程で3LDK~4LDK、マンションの平均的な広さは70㎡(21坪)程で2LDKや3LDKとなっています。住宅の中でも注文住宅がもっとも広く、続いて分譲戸建住宅、既存(中古)戸建住宅、既存(中古)集合住宅と分譲集合住宅の順となっています。

目安となる「誘導居住面積水準」とは?

国土交通省では、豊かな住生活の実現を前提とした場合に必要と考える住宅の面積水準として「誘導居住面積水準」を定めています。誘導居住面積水準は都市居住型と一般型で異なり、都心のマンションなら都市居住型の水準が参考になります。家族4人であれば95㎡以上(3LDK相当)がゆとりを持てる広さとされており、リビング・ダイニングのほかに、趣味部屋や収納スペース、子ども部屋なども十分に確保できる水準です。

参考:国土交通省 住生活基本計画における「水準」について

子育てしやすい家を選ぶアイデア

子育てしやすい住環境を実現するためには、家族の過ごしやすさや利便性、災害リスク、治安状況などを総合的に考慮した住まい選びが重要です。

家族が過ごしやすい間取りを意識する

家族のコミュニケーションを育み、子どもの成長を見守るためには、間取りが非常に大切です。広いリビング・ダイニングを設けることで、家族が自然に集まる空間をつくることができます。カウンターキッチンを選べば、料理をしながら家族の会話に入ったり、子どもの様子を見守ったりすることが可能です。

将来的な子どもの成長を見据え、間仕切りができる部屋や可変性のある間取りを選んでおくことも重要なポイントです。

家事の動線づくりや収納・設備にこだわる

子育て世帯は、家事負担が大きくなりがちです。家事がしやすい動線を確保することで、子どもとの時間をより多くつくることができます。特にキッチン、洗面所、浴室などの水回りを集約させることで、無駄な移動をなくして効率的な家事動線を実現できます。また、掃除や片付けを楽にするために、玄関収納やクローゼット、階段下収納などのデッドスペースを有効活用することも重要です。

生活音に配慮する

子どもがいる家庭では、足音や遊び声などの生活音が近隣トラブルの原因につながる可能性があります。マンションの場合は、1階を選択する、防音対策が施されている物件を選択することで、下階への騒音を気にせずに生活しやすくなります。一戸建て住宅の場合は、隣家との距離や窓の位置関係を確認し、生活音が伝わりにくい配置になるよう考慮することが必要です。

利便性の良い立地を選ぶ

子育てしやすい環境を整えるためには、住宅周辺の利便性も重要な要素です。スーパー、公園、病院など生活に必要な施設が近くにあるか確認しましょう。学校までの距離や通学路も、子どもが安全に通学できるかどうかの重要な判断ポイントです。

また、自治体の子育て支援制度や保育園・幼稚園の充実度、学童保育の有無なども事前に調査しておくことで、より安心して子育てができる環境を選択できます。

災害リスクや治安状況を確認する

子どもの安全を守るためには、災害リスクや周辺地域の治安状況の確認も欠かせません。警察署の犯罪統計や地域の事件発生状況、自治体が公表しているハザードマップを確認し、安全な地域かどうかを把握しておきましょう。

実際に現地を歩いて、街灯の設置状況や人通りの多さ、駅や小学校から家までの道のりが危険でないかを確認することも大切です。

子どもの安全のために新居の防犯対策も検討しよう

子どもの安全を守ることは、住まいづくりにおいて優先すべき検討事項です。防犯対策を実施し、安心して生活できる環境を整えましょう。

玄関・勝手口の防犯対策

玄関や勝手口は住宅への主要な侵入経路となるため、防犯対策の強化が欠かせません。防犯性の高いディンプルキーや補助錠を採用することで、侵入にかかる時間を遅らせ、犯罪を抑止する効果が期待できます。

スマートロックを導入すると、スマートフォンやICカード、暗証番号などで開閉できるため、子どもの鍵の紛失や施錠忘れを防ぐことが可能です。

窓・ベランダの防犯対策

窓に補助錠を設置することで、窓やベランダからの不審者の侵入対策になるとともに、子どもが勝手に窓を開けたり、ベランダに出ることを防止できます。特に2階以上の窓は、子どもの転落事故防止の観点からも補助錠の設置は重要です。

さらに、防犯ガラスの採用や防犯フィルムの貼付けにより、ガラス破りによる侵入を困難にすることができます。

庭・外構部分の防犯対策

庭・外構部分には、防犯カメラを設置することで不審者の侵入を抑制し、万が一の際には証拠映像を記録することが可能です。最新の防犯カメラには、子どもの帰宅時に音声で声かけができる機能を持つ製品もあり、留守番中の子どもの安全確認にも活用できます。また、夜間の侵入抑止対策として、人の動きを感知して自動点灯するセンサーライトの設置がおすすめです。

マイホームでの安全な生活を支えるALSOKのサービス

新居での生活のスタートには、安全と安心が欠かせません。侵入窃盗や火災からご自宅を守り、安心できる暮らしを支える住環境づくりをALSOKがサポートします。

ホームセキュリティ

ALSOKのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」では、「オンラインセキュリティ」と「セルフセキュリティ」をご用意しており、ご希望にあわせてお選びいただけます。セルフセキュリティは、お手頃価格でホームセキュリティを導入でき、もしものときはALSOKへ駆けつけを依頼することができます。

オンラインセキュリティは、異常発生時に自動でALSOKが駆けつけます。また、スマートフォンを持っているだけで警備を自動解除し、外出時はワンタッチで警備を開始できる便利な機能も活用いただけます。

ALSOKのホームセキュリティは在宅中も警備をセットできるので、外出中はもちろん、就寝中や一人での在宅時にも安心です。一戸建て住宅はもちろん、マンションなどの集合住宅にも設置可能です。ホームセキュリティの導入を検討している方は、ぜひALSOKにご相談ください。

防犯カメラ

ALSOKでは、ご家庭向けの防犯カメラを数多く取り揃えており、侵入対策や車上荒らし、室内の見守りなどさまざまな場面での防犯に役立ちます。人感センサーが作動すると自動で録画を開始できるものや、夜間の撮影が可能なカメラなどをお選びいただけます。ご家庭に合わせた最適なプランをご提案いたします。

まとめ

安全で充実した子育て生活を実現するには、将来を見据え、家族のライフスタイルや価値観に合った住まいを選ぶことが大切です。今回ご紹介した内容を参考に、家族にとって本当に暮らしやすい住まいを選びましょう。