AEDの設置場所はどこが適切?企業の設置義務や設置基準を解説

AED(自動体外式除細動器)は心臓に強い電流を一瞬流して電気ショックを与え、急な心疾患によって起こる「心室細動・心室頻拍」という症状を正常に戻すことを目的とした医療機器です。2004年からは、医療従事者に限らず一般の人も使用して人命救助措置を行えるようになり、医療機関にとどまらず街のさまざまな場所に設置されるようになりました。

この記事では、AEDの設置が望ましいとされる場所や設置時のポイント、機器の点検、導入方法や使い方についてご紹介します。

目次

AEDとは

AEDとは、心室細動・心室頻拍が起こって全身に血液が送られず心停止した際に、電気ショックを与え、けいれんした心臓を正常の状態に戻す医療機器です。心室細動や心室頻拍などによる急な心停止は、老若男女問わず誰にでも起こりうるもので、たとえ健康な人でも突然発生するケースは少なくありません。現在、心室細動から救う唯一の方法がAEDとされています。

心停止の傷病者が発生した場合、救命率は1分経過するごとに約10%低下するといわれており、速やかにAEDによる処置を行うことが極めて重要です。また、対応が遅ければ遅くなるほど後遺症が残る可能性も高くなります。

ALSOKの関連コラム

AED設置の重要性

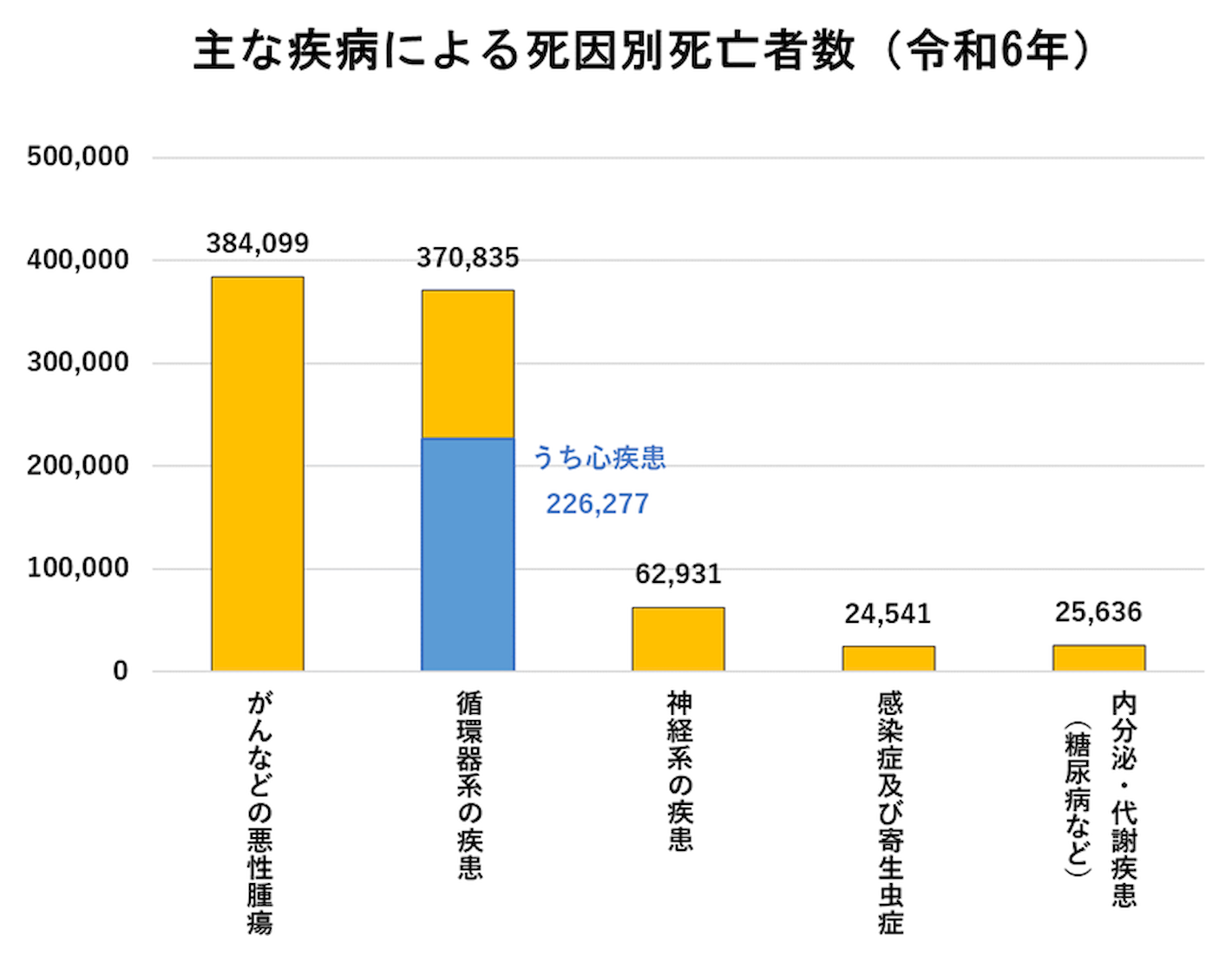

以下のグラフは、厚生労働省発表「人口動態統計月報年計(概数)の概況」令和6年のデータをもとにした、主な疾病による死因別死亡者数をまとめたものです。

国内での死者数がもっとも多い疾病はがんなどの悪性腫瘍によるものですが、心疾患による死者数も年間22万人以上と非常に多くなっています。なお「心疾患を含む循環器系疾患」で数えた場合の総数は37万人を超え、悪性腫瘍による死者数に迫る人数となります。心疾患で亡くなる人がこれだけ多い事実を踏まえると、急な心疾患により倒れた人を、その場に居合わせた人(バイスタンダー)がAEDを使用して救命措置を施せるよう、社会全体で取り組むことが急務であると分かります。

企業のAED設置は義務?

AEDを、自社やその構内に設置したいと考えている方も少なくないでしょう。ここでは、企業によるAED設置の是非やその必要性についてご紹介します。

法的な設置義務について

法律でAEDを設置する義務が課せられている企業や施設などは、現在のところありません。

ただし、いくつかの自治体では特定の施設にAEDの設置を必要とする救急条例を設けている場合もあります。(2025年10月時点)

たとえば横浜市では、平成21年から救急条例第6条および安全管理局告示第1号に基づき、一定規模以上の建物や、劇場、百貨店、ホテル、病院、スポーツ施設、駅舎、飲食店など不特定多数の人が出入りする防火対象物のうち、階数や延べ面積などの条件を満たしている施設にAEDの設置を義務付けています。

また、茨城県や千葉県も同様に、県民の救命率向上のためAED等救急資器材の設置を促進し、いかなる状況でも心肺蘇生法の実施およびAEDが使用できる環境の整備に努めています。

このように、法律によって設置義務は課せられてはいないものの、自治体ごとにAEDの設置に関する条例があり、基本的に多くの人が集まる商業施設や大規模な集合住宅、スポーツ競技やイベントの会場などは、設置が望ましい場所とされています。

なお、厚生労働省の「AEDの適正配置に関するガイドライン」では、さらに具体的な場所や施設をあげて設置を推奨しています。

企業の安全配慮義務の観点

従業員が安全かつ健康に働ける環境を整えるための配慮や対策を行うために、企業には労働契約法第5条に基づく「安全配慮義務」が課されています。心停止は業務の内容に関係なく突発的に発生する可能性があり、企業は想定されるリスクに対して適切な対策を講じることが求められます。企業内にAEDを設置することも、安全配慮の観点から、従業員を守る予防的措置として非常に望ましい実践例といえるでしょう。

ALSOKの関連コラム

AEDの適正配置に関するガイドライン

AEDの適正配置に関するガイドラインでは、ある大規模試験の結果、AEDの使用によって救命率が向上した施設として以下2つの特徴をあげています。

- 心停止を起こす事例が2年に1件以上目撃されている場所

- 50歳以上の成人250人以上が1日あたり16時間以上いる施設

欧州のガイドラインではこの結果を踏まえ、2005年に「心停止が発生する可能性が高い場所」として空港やスポーツ施設など「少なくとも2年に1件は心停止発生の可能性がある施設」にAED設置を推奨しました。これは現在、「5年に1件以上心停止発生の可能性がある場所」に変更されています。

アメリカも同様で、5年に1件以上心停止発生の可能性がある公共の場所にAEDの設置を推奨しています。この取り組みにより、公共の場において発生する心停止の3分の2をカバーできるといわれています。

ALSOKのAEDについて詳しくはこちら

ALSOKの関連商品

AEDの設置場所・設置基準

AED設置を推奨する場所の要件に沿って考えると、企業の事業所はAED設置が特に望ましい場所のひとつと考えて良いでしょう。ここでは、業務中・休憩中における急病人の発生といったAEDが必要となる場面や、設置にあたって考慮すべき点についてご紹介します。

AEDの設置基準

一般財団法人日本救急医療財団の「AEDの適正配置に関するガイドライン」によると「心停止発生から5分以内にAEDによる処置が可能な場所」への設置が望ましいとされています。

仮に1分あたり150mの早足移動でAEDを取りに行った場合、「300m以内」の距離にAEDがあれば5分以内に処置を行えます。大規模施設などにおいては、1箇所の設置ではこの距離を賄いきれない可能性があるため、水平移動距離300mごとに複数台の設置が必要となります。

AEDの効果的な設置場所

AEDを設置する場所は基本的に多くの人が集まる場所や施設、イベント会場などですが、面積が広い施設も多いため、施設内のどの箇所に設置するかも考慮しましょう。AEDの設置箇所が倒れた人から離れていれば、AEDを持ってくるまでに時間を要し、救助にかかる時間も長くなる可能性があります。

施設内の設置箇所として以下の要件を考慮し、最適な設置箇所を検討してください。

人目につきやすい場所

AEDは人目につきやすく、使用したいときにすぐに見つけられる場所に設置しましょう。たとえば、建物の正面玄関やメインロビー、受付カウンターの近くなど、多くの人が日常的に通る場所への設置が理想的です。また、AED設置を示すステッカーやサインを目立つ場所に貼り、遠くからでも設置場所が分かるようにするとより効果的です。

誰でも取りに行ける場所

AEDは誰でも取りに行ける場所に設置しましょう。特定の人しか入れない場所や入室に許可が必要となる場所は避けてください。また、防犯面を考慮してAED収納ボックスに鍵をかけてしまうと、緊急時にすぐに取り出すことができません。

また、自治体によっては、地域貢献として民間団体等がAEDを購入して24時間誰もが使用できるよう屋外に設置した場合等に、補助金を設けている場合もあります。

階層移動しやすいエレベーターや階段付近

エレベーターや階段付近に設置することで、他の階でAEDが必要となった場合でもすぐにAEDを持って来ることができます。特に高層ビルなどで数フロアごとにAEDを設置している場合、階段かエレベーターを使って取りに行くことが想定されます。AEDを探す手間や移動時間を削減できるようにエレベーターホールや階段付近に設置しましょう。

保管環境が適切な場所

AEDは精密な医療機器のため、メーカーが指定する環境条件内で保管する必要があります。各機種の取扱説明書に記載された温度・湿度範囲を参考に、設置場所が適した環境下にあるか確認しましょう。また、直射日光が当たる場所や暖房器具の近く、湿度の高い場所、振動・衝撃の影響を受けやすい場所は避けてください。

AEDの設置が推奨される主な施設

- AED設置が推奨される施設(2025年10月時点の情報)

- 駅・空港・長距離バスターミナル・高速道路サービスエリア・道の駅

- 旅客機・長距離列車・長距離旅客船等の長距離輸送機関

- スポーツジムおよびスポーツ関連施設

- デパート・スーパーマーケット・飲食店などを含む大規模な商業施設

- 娯楽施設、観光施設、葬祭場など多数集客施設

- 市役所、公民館、市民会館等の比較的規模の大きな公共施設

- 交番、消防署等の人口密集地域にある公共施設

- 高齢者のための介護・福祉施設

- 学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校等)

- 会社、工場、作業場

- 競馬場や競艇場、パチンコ店などの遊興施設

- 大規模なホテル・コンベンションセンター

- その他

- 一次救命処置の効果的実施が求められるサービス(民間救急車など)

- 島しょ部および山間部などの遠隔地・過疎地、山岳地域など、救急隊や医療の提供までに時間を要する場所

- AED設置が望ましいとされる施設(2025年9月時点の情報)

- 地域のランドマークとなる施設

- 保育所・認定こども園

- 集合住宅

参考:厚生労働省 AEDの適正配置に関するガイドライン

迅速な救命処置を可能にするためには、多くの人が利用する施設へのAED設置が重要となります。以下、各施設にAEDを設置する理由と、施設に設置する際の注意点について解説します。

医療・福祉施設

病院や診療所、介護施設、デイサービスセンターなどには、命を守るための備えとしてAEDの設置が必須です。これらの施設には、高齢者や持病のある人、体調が不安定な人が多く利用・入所しています。いつでも医師がそばにいるとは限らないため、医師や看護師以外の職員でも迅速に初期対応できるよう、AEDを施設内の各フロアに複数台設置することが求められます。

教育施設

小学校、中学校、高等学校、大学などの教育施設では、生徒・学生や教職員、さらには来校される保護者の安全確保のため、AEDの設置が推奨されます。特に運動中に心停止が発生する事案が多いことから、体育館やグラウンド近く、プール付近などへの配置が必要です。また、教職員だけでなく、年齢に応じて生徒・学生にも救命講習を実施し、学校全体で命を守る意識を高めることが求められます。

公共交通施設

駅や空港、高速道路のサービスエリアなどの公共交通施設は、不特定多数の人が日常的に利用する場所であり、心停止リスクも相対的に高くなります。そのため、AEDは目に付きやすく、誰でもアクセスできる場所へ設置することが不可欠です。また、ステッカーや案内表示を設置し、緊急時にAEDの場所をすぐに特定できる工夫も必要となります。

スポーツ関連施設

激しいスポーツ中や運動をした直後は、心臓へ負荷がかかり、心停止を引き起こすリスクが高まります。そのため、体育館、フィットネスクラブ、プール、テニスコートなどのスポーツ関連施設へのAEDの設置が強く推奨されます。どの場所からでもすぐにAEDを持ち出せるよう、施設の規模に応じて必要な台数を設置し、緊急事態に備えたスタッフの対応体制の構築が極めて重要です。

商業・レジャー施設

ショッピングモール、デパート、映画館、テーマパーク、ホテルなどの商業・レジャー施設は、老若男女問わず多数の来場者が集まる場所です。これらの施設では買い物中や遊んでいる最中に突然倒れるケースもあるため、安全確保の観点からAEDの設置が推奨されます。施設の規模や来場者数に応じて複数台の設置を検討し、全エリアをカバーできる配置計画が重要です。

AED設置後の管理とメンテナンス

現在、多くの場所でAEDの設置が進んでいます。しかし、設置しただけでなく、正常に使用するには適切に管理することが重要です。AEDを設置する際の注意点をご紹介します。

設置者申請登録

AEDを設置した際には、設置者として適切な申請登録を行うことが推奨されます。一般財団法人日本救急医療財団では、AEDの適切な管理と緊急時の迅速な対応を実現するため、設置者に対して登録を求めています。常に安全な状態でAEDを管理し、地域住民や自治体へ正確な情報を提供するためにも、設置者申請登録を行いましょう。

一般財団法人日本救急医療財団 設置場所登録申請

https://qqzaidan.jp/kakushuiin/sinpai/aed/entry/

AEDマップへの登録

AEDの設置後は、一般財団法人日本救急医療財団の「AEDマップ」に登録することが推奨されています。AEDマップへ登録することでAED設置に関する情報が地域に提供され、地図上でどこにAEDが設置されているのかを簡単に知ることができます。緊急時に近くのAED設置場所を素早く発見し、対応することが可能です。

一般財団法人日本救急医療財団 全国AEDマップ

https://www.qqzaidanmap.jp/

従業員への教育・訓練

AEDを効果的に活用するためには、従業員への適切な教育と訓練が欠かせません。年に1~2回の講習会開催が理想とされており、講習では心肺蘇生法(CPR)とAED操作について、実際の緊急事態を想定した実技訓練を行うことが重要です。さらに、緊急時の役割分担を明確にしておくことで、いざというときにも迅速かつ的確に対応できる体制を整えることができます。

ALSOKの関連コラム

定期的な点検

AEDの電極パッドやバッテリーは使用期限が決まっている消耗品のため、日常点検と定期点検の両方を継続することが不可欠です。日常点検では、インジケータランプが正常に点灯しているか、外観に損傷がないか、設置環境が適切かなどを確認しましょう。定期点検では、電極パッドとバッテリーの交換時期をしっかりと管理し、使用期限前に必ず交換しましょう。

ALSOKのAEDサービスは導入から管理・講習までをトータルサポート

さまざまな場所で設置が推奨されているAED。社内での業務中・休憩中に急な心疾患によって従業員が倒れてしまうことも考えられます。そこでALSOKでは、AEDの販売・リース・レンタルを行っています。使用を想定した簡易講習も実施し、いざというときに誰でもすぐ活用できる環境を整えられます。

ALSOKのAEDの大きな特徴として、警備会社のノウハウを活かした独自の管理システムで、本体や消耗品の使用期限を適切に管理・通知し、期限が近づいた消耗品の交換品をお客様のもとにお届けします。また、AEDを使用した際は、使用済みの消耗品を無償で新しいものに交換します。AED本体は用途や設置環境に合わせてさまざまなラインナップを取り揃えており、お客様のご要望に応じて最適な機種をご提案します。

ALSOKのAEDについて詳しくはこちら

ALSOKの関連商品

まとめ

性別・年齢を問わず、AEDを使用すべき機会は誰にでも起こりうることです。万一の事態でも救命措置が確実に行えるよう、施設内や会社内といった人が集まる場所に設置して万全の状態を常に整えておくことが重要です。また、AEDの使い方や心肺蘇生法を身につけておくことが、人命を守る第一歩となります。

導入して終わりではなく、日常点検や消耗品の交換等を確実に行い、いざというときにAEDを適切に使用できるようしっかりと備えましょう。