遠距離介護に必要な準備は?帰省頻度や限界を迎えないためのコツを解説

都会での暮らしが長くなると、遠方で暮らす親の老後が気になってくる方も多いのではないでしょうか。帰省のたびに親の変化を感じ、「もし介護が必要になったらどうすればいいのか」と不安になることもあるはずです。

仕事や家庭の事情で地元に戻ることが難しい場合でも、遠距離介護で親をサポートすることはできます。この記事では、遠距離介護に必要な準備や無理なく続けるためのポイントを解説します。

目次

遠距離介護とは?

遠距離介護とは、加齢や病気などで日常的にサポートが必要になった場合に、離れて暮らす家族や親族のもとへ通って介護することです。高齢の親の介護が必要になったものの、事情があり同居での在宅介護や施設入所が難しい場合や、お互いの距離を保ちつつ介護をしたい場合などに選択されます。

遠距離介護で帰省する頻度

遠距離介護で帰省する頻度は、実家までの距離や仕事の状況、介護サービスの利用状況などによってさまざまです。「週に1回」「月に2回」のように基本となる頻度を決めた上で、介護を必要とする人の状態に合わせて調整するのが良いでしょう。例えば、病気やケガによって自力で普段通りの生活を送ることが難しい場合には、帰省の頻度を増やす必要があります。遠距離介護を始める前に、どのくらいの頻度でサポートが必要か話し合うことが大切です。

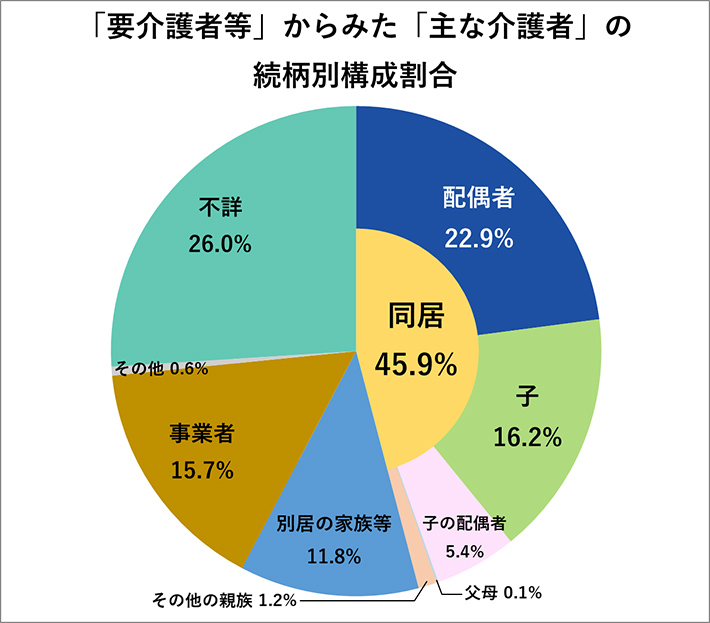

別居の家族が介護をしている割合は11.8%!

出典:厚生労働省「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」

厚生労働省の「2022(令和4)年 国民生活基礎調査」によると、主な介護者の約45%は同居の配偶者や子ども、子どもの配偶者などが担っています。しかし、別居の家族等が介護をしているケースも11.8%いることが分かっています。

この背景には核家族化の進行だけでなく、介護を必要とする人が「長年住み慣れた場所を離れたくない」と希望するケースも多くあります。家族が「一緒に暮らそう」と提案しても、本人が自宅を離れたくないと望むため、別居のまま介護を行っているケースも相当数あるようです。

遠距離介護に備えて、親が元気なうちにやっておくべきこと

親の高齢化を感じて不安が増してきたら、まずはコミュニケーションの回数を増やし、健康状態をこまめに確認するとともに、以下のことを確認しておきましょう。

ここでのポイントは要件や質問だけの会話にならないよう、自然な会話の流れの中から情報を引き出すことです。親は子どもに心配をかけまいと悩みや不安を隠す傾向があり、無理に聞き出そうとすると本音を話してくれないことも考えられます。

家計の状況や財産の把握

介護には費用がかかるため、親の経済状況を把握しておくことは大切です。年金の受給額や預貯金、保険の加入状況などを確認しておくことで、将来必要となる介護費用の見通しを立てやすくなります。

親の人間関係の把握

遠距離で介護をする場合、実際には多くの人の手を借りなければやっていけません。付き合いのある親戚や友人、ご近所さんとの関係、趣味や娯楽の集まりへの参加状況などを把握しておきましょう。特に緊急時に駆けつけをお願いできる人を数人見つけておくことが大切です。

親の生活パターンの把握

食事や家事、外出状況などの生活パターンと最近困っていることや不便に感じていることを把握しておきます。また、日々楽しみにしていることも確認しておくと、介護によってそれを続けられるように支援でき、生活の張り合いを保つことができます。

親の介護の希望の把握

親が元気なうちに、「介護が必要になった際にどうしたいか」を確認しておきましょう。「どうしても在宅介護がいい」という人がいる一方で、「身内に迷惑をかけたくないから介護施設に入る気でいるし、お金も用意してある」という人もいます。病気やケガにより突然介護が必要になると、こうした希望を聞くことが難しい場合もあるため、できるだけ元気なうちに確認しておくようにしましょう。

介護サービスの情報収集

介護の相談は地元の地域包括支援センターにします。ここでは介護が必要となる前から相談を受けてもらえますので、一度相談していざという時にどのような手続きが必要かなどを把握しておきましょう。親が元気なうちに一緒に訪問してみるのも相互理解が深まるという意味でメリットがあります。

遠距離介護を選ぶメリット・デメリット

遠距離介護というと、「移動時間や交通費がかかって大変」というイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし、実際は介護を必要とする人の状態や家族の関係性などにより受け止め方は変わるため、メリット・デメリットを比較した上で選ぶことが重要です。

メリット

転居する必要がない

遠距離介護では、親も介護をする家族も転居の必要がありません。親は住み慣れた場所でこれまで通り暮らすことができ、介護をする側も仕事や子育てを続けながら介護を行えます。生活環境を大きく変える必要がないため、転居にともなうストレスなどが少ないのもメリットです。

距離感を保ちながら介護できる

遠距離介護では、介護から離れる時間を確保できるため、体力的・精神的な負担を軽減できます。介護に関わる時間が長くなりやすい同居介護と比べると、自分の生活と介護を分けて考えやすく、適度な距離感を保ちながら介護できる点が特徴です。また、介護される親にとっても、子どもと離れる時間があることで、自分の時間を持ちやすくなるという側面もあります。

なお、同居している場合でも、デイサービスや訪問介護などの介護サービスを適切に活用すれば、家族が一人で抱え込まずに済み、適度な距離感を保ちながら介護を続けることが可能です。

介護保険サービスを利用しやすい場合がある

親が要介護認定を受け施設入居や訪問介護などを検討する場合、遠距離介護などの事情で同居の家族がいないと優先されることがあります。特に、施設の利用は待機期間が長期に及ぶケースも多いですが、一人暮らしで病気を患っているなどの特別な事情が認められると、優先的に対応してもらえる場合があります。

デメリット

緊急時の対応が遅れる可能性がある

遠距離介護では、親の様子を常に見守れるわけではないため、急な体調不良や事故が起きたときに対応が遅れてしまうリスクがあります。すぐに駆けつけようとしても、親の家まで距離がある場合は時間がかかってしまいます。

遠距離介護を選択する場合は、そのような事態に備えて普段から親と連絡を取り、こまめに様子を確認しましょう。また、万が一のときにご近所の方にも助けてもらえるよう、良い関係を築いておくことも大切です。

交通費の負担が大きい

遠距離介護をする場合、帰省のたびに交通費がかかります。新幹線や飛行機を使わなければいけない距離の場合、1度の帰省に数万円かかるケースもあり、交通費の負担は無視できません。遠距離介護を始める前に、交通費を含めた費用負担について家族で話し合いましょう。

体力的な負担が大きい

介護は元々体力を必要とするものですが、遠距離介護ではそれに加えて長距離の移動が重なり、負担はさらに大きくなります。自分以外に介護ができる家族がいる場合は、分担して介護を行うなど、負担が特定の人に集中しないようにするのが理想です。

遠距離介護を無理なく続けるために大切なこと

遠距離介護にはメリット・デメリットの両方がありますが、工夫次第で負担を減らし、長く続けていくことは可能です。ここでは、遠距離介護を無理なく続けるために意識しておきたいポイントを紹介します。

公的サービスや制度を活用する

要介護認定を受ける

介護保険サービスを利用するには、「要介護認定」を受ける必要があります。申請して認定されると、訪問介護やデイサービスなどの支援が利用でき、家族の負担を大きく減らすことができます。

交通機関の介護帰省割引を利用する

遠距離介護のために飛行機で帰省する場合は、一部の航空会社が提供する介護帰省割引を利用することで交通費の負担を軽減できます。申し込みには介護保険証や認定結果通知書などが必要になるため、利用する場合は事前に確認しておきましょう。また、対象となる親族の範囲や路線による制限も設けられています。

なお、鉄道には専用の割引はありませんが、早期予約で割引される場合があるので、帰省のスケジュールが決まっている場合は遠距離介護にも利用できます。

介護しやすい環境を整備する

自宅のバリアフリー化を検討する

転倒などにより介護度が上がってしまうと、自宅で介護することが難しくなる可能性があります。そのリスクを減らすためには、廊下や水回りに転倒防止の手すりを設置するなど、自宅をバリアフリー化するのがおすすめです。お住まいの自治体が用意している補助金や介護保険を活用することで、改修にかかる費用を抑えつつ安心の住まいを実現できます。

状況に応じて施設への入居を検討する

親の体調が悪化したり、認知症が進行したりすると、遠距離からの支援だけでは対応が難しくなることがあります。状況に合わせて施設への入居も検討しましょう。無理に自宅での介護を続けようとすると、ケアを受ける親だけでなく、支える家族にとっても大きな負担となりかねません。

また、施設への入居は希望してすぐにできるとは限らず、多くの場合は待機期間が発生します。そのため、必要になったときに慌てないよう、早いうちから近隣の施設の情報を調べておくことが大切です。施設ごとに受け入れ条件やサービスの内容は異なるため、親の体の状態や希望に合った場所を選びましょう。

周囲の方にも協力してもらう

一人で抱え込まずに相談する

介護は遠距離でなくても予想通りにいかないことが多く、一人で抱え込むと心身ともに疲れてしまいます。ケアマネジャーや地域包括支援センターの担当者など、頼れる人としっかり話をし、協力体制を作っておくことが大切です。親がご近所の方や友人と交流している場合は、そのつながりも支えになります。いざというときに様子を見てもらえる人を把握しておくと安心です。介護を人に任せることに罪悪感を覚える必要はありません。無理をせず、介護を必要とする人の状態に合わせてベストな方法を取れるようにしておきましょう。

早めに職場に相談しておく

介護期間が長くなると、働き方の見直しが必要になることがあります。突然の報告では対応が難しい場合もあるため、できるだけ早い段階で職場に相談しておくと安心です。仕事と介護の両立が難しくなった場合には、「介護休暇」や「介護休業制度」を利用する選択肢もあります。あらかじめ状況を共有しておけば、職場から理解や協力を得やすく、無理のない働き方を実現しやすくなります。

家族の介護が必要になった際にすること

では、実際に家族の介護が必要になった際に何をすれば良いのでしょうか。

要介護認定を申請する

介護が必要な状況になったら、まずは地域包括支援センターへ連絡し、介護保険(介護認定)の申請をすることから始めましょう。

申請手続きはお住まいの自治体(市区町村)で行います。申し込みをすると自治体の担当者が自宅を訪問し、生活の様子や健康状態について聞き取り調査を行います。その後、かかりつけ医がいる場合は「主治医意見書」の作成を依頼、主治医がいない場合は医療機関を受診し、主治医を決めて意見書を作成してもらいましょう。

審査の結果は後日通知され、要支援または要介護の区分が記載されています。もし認定が得られなかった場合でも、地域支援事業などのサービスを利用できる可能性があるため、必要に応じて相談してみましょう。

ケアマネジャーを選定する

要介護認定を受けると、介護保険サービスなどをコーディネートしてくれるケアマネジャーが担当してくれるようになります。ケアマネジャーは自分で選ぶことができるため、できれば遠距離介護の事情に理解がある人を選ぶと安心です。ケアマネジャーとは長く関わることになる場合が多いため、連絡が取りやすいか、相談しやすい雰囲気かどうかなども確認しましょう。

ケアプランを立ててもらう

ケアマネジャーは、家族の状況や希望に合ったケアプランを立ててくれます。もちろんケアプランの修正を申し出ることも可能です。ケアマネジャーとしっかりと相談し、納得のいくケアプランを立ててもらうようにしましょう。

なお、介護サービスには介護保険で利用できるものと、自己負担が必要な保険外サービスがあります。費用面を考えると、できるだけ介護保険の範囲内で収めたいところですが、遠距離介護では家族の手が行き届かない場面も少なくありません。そうしたときは、割り切って介護保険適用外のサービスを利用したほうが安心な場合もあります。

遠距離介護に便利なALSOKのサービス

ALSOKではホームセキュリティ以外にも、遠距離介護のサポートとなるサービスを提供しています。代表的なものを以下にご紹介いたします。

ALSOKの介護サービス

ALSOKグループでは、利用者の状態に合った介護サービスを展開しています。デイサービスや訪問介護に加え、設備の整った有料老人ホームやグループホームのご紹介も可能です。施設の感染対策はもちろん、ALSOKならではの防犯対策や防災訓練にも積極的に取り組んでおり、安心してご利用いただけます。

ALSOKハウスサポート

定期的なお掃除から、水道、電気等のトラブルまで、プロ集団が遠くで暮らす高齢者の暮らしをさまざまな場面でサポートします。買い物からお洗濯、お片付けまで家事全般をお手伝いできますので、要介護認定を受けていなくても、最近家事をこなすのが大変になってきたという方にも便利にお使いいただけるサービスです。

Home ALSOKアルボeye

アルボeyeはネットワークカメラを設置して、遠距離の場所でも映像をスマホでいつでも確認できるサービスです。カメラ越しに会話したり、センサーでお部屋の温度をチェックしたりすることもできます。異常が発生した時にはALSOKが駆けつけますので、遠距離介護でそばにいられないという時にも安心です。

ALSOKみまもりサポート

ALSOKの「HOME ALSOK みまもりサポート」は、高齢者の一人暮らしを24時間365日サポートする見守りサービスです。急な体調変化などの際には簡単操作で緊急通報することができ、ALSOKが駆けつけます。

また、相談ボタンを押すだけで、24時間いつでも看護師資格を持つスタッフに健康や介護の相談もできるため、日々の不安や疑問を解消することができます。オプションでガス漏れや火災を自動で検知して通報する機能や、生活動線にセンサーを取り付け、一定時間ドアなどが開閉されない場合にALSOKが駆けつけるサービスもございますので、遠距離で暮らしていても安心です。