高齢者の一人暮らしで注意すべきリスクと安心して暮らすための対策

65歳以上の高齢者が一人暮らしをすることは、現代では珍しくありません。背景には、核家族化や子どもの独立など、さまざまな事情があります。しかし、高齢者が一人暮らしを続けるには、健康管理や防犯対策など、解決すべき課題が多くあります。

この記事では、高齢者の一人暮らしに潜むリスクや必要な費用、そして安心して暮らすための具体的な対策をご紹介します。

目次

高齢者の一人暮らし(独居老人)の現状

高齢者(65歳以上)の一人暮らし世帯を独居老人といいます。核家族化の影響もあり、近年独居老人が急増しています。

内閣府が発表した「令和7年版高齢社会白書」によると、65歳以上の人が暮らす世帯の割合は、全世帯のうち49.5%を占めるまで増加しました。

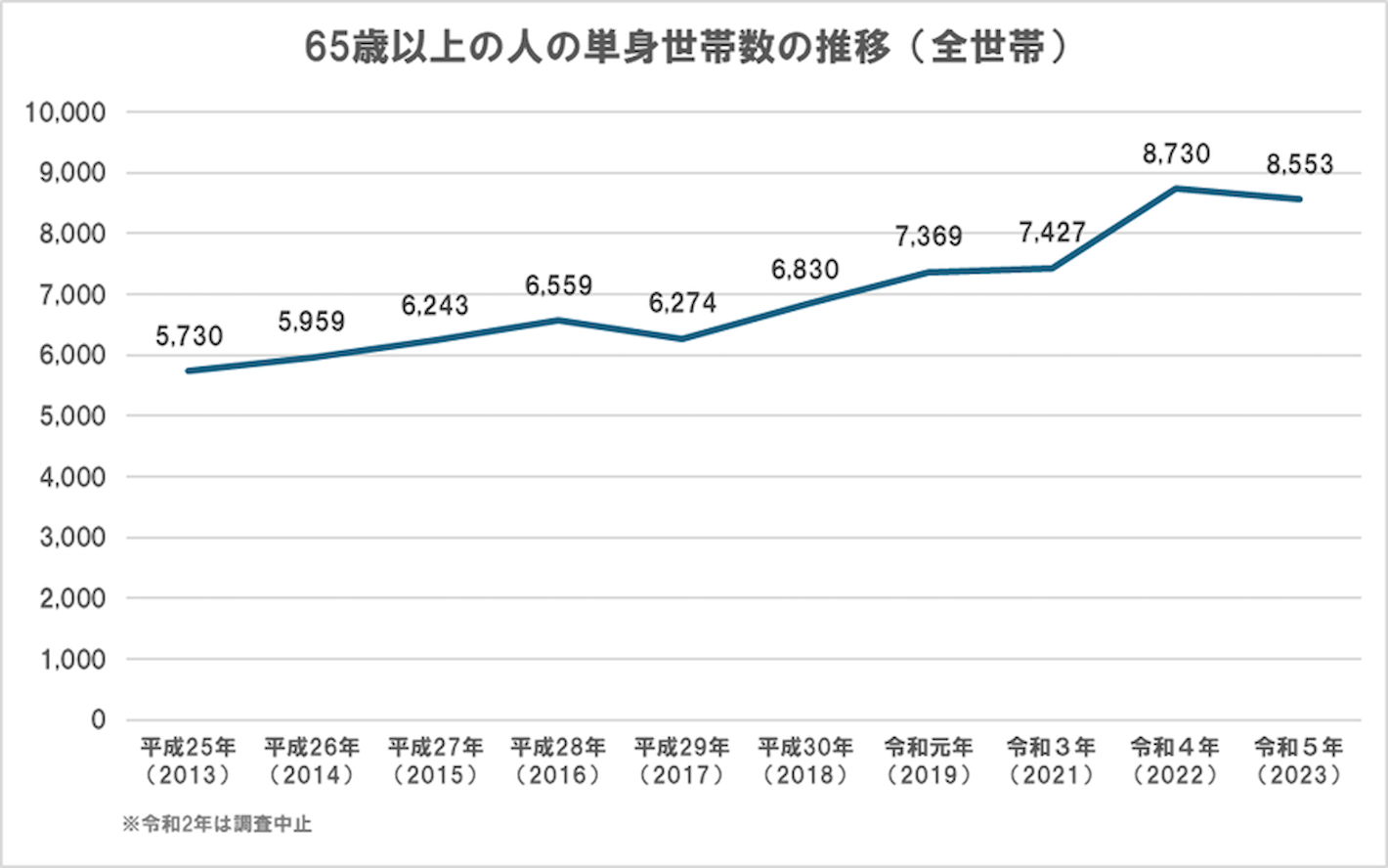

そのうち「単身世帯」、いわゆる一人暮らしの高齢者の数の推移について、平成25年から令和5年の11年間で表したのが以下のグラフです。

出典:内閣府「令和7年版高齢社会白書:図1-1-8 65歳以上の者のいる世帯数及び構成割合(世帯構造別)と全世帯に占める65 歳以上の者がいる世帯の割合」

これを見ると、平成25年時点の約573万世帯から、令和5年になると約855万3千世帯へと増加していることが分かります。11年間で約1.5倍も増えたことになりますが、さらに古い昭和60年(1985年)のデータでは、65歳以上の高齢者一人暮らしの世帯数は約113万1千世帯でした。つまり35年あまりの間で、高齢者の一人暮らしは約7.6倍にまで増加したことになります。

同資料の将来の予測を見てみると、高齢者の一人暮らしは令和17年には960万4千世帯、令和32年には1,083万9千世帯へと、今後も増加していくことが見込まれています。

実際に、身内の方が65歳以上で一人暮らしをしているというケースも少なくないでしょう。また、近所でも一人暮らしをしている高齢者の方をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。次の項目では、現代において高齢者が一人暮らしを選ぶ理由を解説します。

高齢者が一人暮らしを選ぶ理由

一人暮らしを選ぶ高齢者が増えている背景には、主に以下のような理由があると考えられます。

同居できる家族がいない

親族の他界や、子どもや孫が遠方で暮らしているなどの理由で、同居できる家族がいないケースが増えています。昭和後期頃を機に、日本の家族構成の主流が大家族型から核家族型に移り変わり、社会構造が変化したことが徐々に影響を及ぼしたとも考えられます。

高齢者自身が一人暮らしを望んでいる

高齢者自身の価値観が変わったことも一人暮らしの増加理由として挙げられます。「親族に頼りたくない」「煩わしさがなく気楽」「今の生活に満足している」などの理由で、敢えて一人暮らしを選択している高齢者も少なくありません。

高齢者の一人暮らしで起きやすい事故やトラブル

高齢者が一人暮らしをする場合、加齢にともなう体力や判断力の低下で思わぬ怪我をしたり、一人暮らしであることが知られると、事故や犯罪に巻き込まれる可能性もあります。

ここでは、高齢者の一人暮らしで起こりやすい事故やトラブルについて紹介します。

認知症などの病気の発見が遅れるリスク

一人暮らしによって他人との交流が減ると、認知症などの病気の発見が遅れる可能性があります。気づかないうちに症状が進行しており、気づいたときには対処できなくなっていたというケースも珍しくありません。病気によって体力や判断力が低下すると、ご自身の生活に対する意欲が失われてしまったり、周囲とのトラブルに見舞われたりするリスクが高まります。

認知症に関する基礎知識はこちらの記事でも解説しています。

認知症に関する基礎知識~認知症のサイン~特殊詐欺などの犯罪に巻き込まれるリスク

認知症などの影響で正常な判断が難しくなると、高齢者を狙った特殊詐欺(オレオレ詐欺や還付金詐欺、キャッシュカード詐欺盗など)の被害に遭う可能性も高まります。特殊詐欺の被害は年々増えており、被害額も大きくなっています。

| 手口 | 手口の詳細 |

|---|---|

| オレオレ詐欺 | 親族や警察官、弁護士を装い、親族が起こした事件や事故に関する示談金等を名目に金銭をだまし取る手口 |

| 還付金詐欺 | 自治体や税務署、年金事務所の職員などを名乗り、還付金があると嘘をつき、被害者にATMを操作させてお金をだまし取る手口 |

| キャッシュカード詐欺盗 | 警察官などを装い、口座が悪用されているなどの口実でキャッシュカードを盗み取る手口 |

高齢者の特殊詐欺被害については、こちらの記事でも説明しています。

高齢者を狙う特殊詐欺に遭わないために特殊詐欺だけではなく、近年は一人暮らしの高齢者を狙った強盗事件も発生しています。強盗犯は事前に下見を行い、一人暮らしをしている家や侵入しやすい家を探し、犯行に及んでいます。強盗の手口は凶悪化しており、殺人事件に発展しているケースもあるため注意が必要です。

孤独死のリスク

高齢者が一人暮らしをしている場合、誰にも気づかれずに亡くなってしまう可能性もゼロではありません。実際に一人暮らしの高齢者の孤独死と見られる事例は全国で発生しています。

身内の方が近くにいない場合、地域の人に協力してもらうなど積極的に見守りを行ってもらえる環境が理想的です。しかし、現実には難しい場合も多く、孤独死を防ぐためには、さまざまな対策を検討することが必要です。

孤独死の実情については、こちらの記事でもご紹介しています。

孤独死の実態と防ぐための対策家庭内事故や健康トラブルのリスク

思わぬ転倒や落下など、家庭内で事故に見舞われることもあります。同居のご家族がいて、すぐに対処できれば良いですが、一人暮らしの場合そうはいきません。重傷に至らない捻挫や骨折でも、高齢者はケガが原因で活動する機会が減り、その結果筋力が低下し、寝たきりの状態になることもあります。

熱中症や感染症、寒暖差による健康トラブルも無視できません。多くは軽症で済むとされる感染症でも、高齢者は持病などで重症化のリスクが高まる場合があります。また、入浴時のヒートショックにより健康を損なってしまったり、大きな事故につながったりするケースも少なくありません。

他にも、火災の発生や窒息、誤飲といった事故のリスクもあります。

高齢者の家庭内事故については、以下の記事でも解説しています。

高齢者が転倒したらどうなる?転倒リスクを減らす予防策も解説高齢者の健康トラブルは、以下の記事で詳しくまとめています。

高齢者の健康トラブルは見守りが肝心!冬に気をつけたいポイントは?高齢者の一人暮らしに必要な費用

高齢者が安心して一人暮らしを続けるには、それなりの費用がかかります。まずは毎月どのくらいの支出が必要なのかを知っておきましょう。統計局が発表した令和6年の「家計調査報告」によると、単身高齢者世帯の平均消費支出は「14万9,286円」で、実収入の平均は「13万4,116円」でした。単純に比較すると、月あたり約1万5,000円の赤字が発生している計算になります。

出典:統計局「家計調査報告 2024年(令和6年)平均結果の概要」

年金や貯蓄、退職金を活用して補う方が多いものの、医療費や介護費の増加によって支出が膨らむケースも少なくありません。将来の安心のために、生活費の見直しや備えを少しずつ進めていく必要があります。

一人暮らしが難しくなる年齢

若いうちは問題なく過ごせても、年齢を重ねるにつれ、体力の低下や認知機能の衰えによって生活の中で不便を感じる場面が増えていきます。「何歳まで一人暮らしできるか」は、本人の体力や健康状態、家族や地域のサポートの有無によって変わってきます。

目安となるのが「健康寿命」です。厚生労働省の発表によると、健康寿命は「男性:72.57歳」「女性:75.45歳」とされています。健康寿命が近くなると以下のような変化が現れ、心身の不調などから一人暮らしに限界を感じやすくなります。

- 食事の量が減る

- 掃除や洗濯などの家事が負担に感じる

- トイレや入浴での失敗が増える

- 通院や買い物の外出が難しくなる

また、持病がある場合は健康寿命を迎える前に不調を感じ、一人暮らしが難しくなることもあります。年齢に関わらず、暮らしの中で不安や無理を感じ始めたら、介護や見守りサービスの利用を考えてみましょう。

出典:厚生労働省「平均寿命と健康寿命」

限界を感じた場合の住まいの選択肢

高齢の両親や祖父母の一人暮らしに限界を感じた場合、状況に合わせて新しい住まいを選択するのも1つの手段です。

同居する手もありますが、慣れない土地でストレスが溜まってしまったり関係がこじれたりするケースもあります。その場合は、外部のサービスに頼ることをおすすめします。たとえば、以下のようなサービスを利用できます。

| サービス名 | サービス内容 |

|---|---|

| グループホーム(認知症対応型共同生活介護) | 認知症の方を対象とした専門的なケアを提供するサービス |

| 介護付き有料老人ホーム | 24時間常駐している介護スタッフにより、介護サービスを受けられる高齢者向けの居住施設 |

| 住宅型有料老人ホーム | 生活支援等のサービスが備わった高齢者向けの居住施設 |

| サービス名 | サービス内容 |

|---|---|

| サービス付き高齢者向け住宅 | 安否確認や生活相談などの高齢者にふさわしい設備や見守りサービスが備わった居住施設 |

| シニア向け分譲マンション | 高齢者が暮らしやすいようなバリアフリーや生活サービスなどを取り入れている分譲マンション |

ALSOKは、有料老人ホームやグループホームなどの介護サービスを提供しています。高齢者が安心して暮らせる方法をお探しの場合は、お気軽にご相談ください。

高齢者が安心して一人暮らしを続けるための対策

住み慣れた自宅で、できるだけ長く自分らしく暮らしたいと考える高齢者の方は少なくありません。その思いを実現するには、必要なサポートを上手に取り入れることが大切です。ここでは、高齢者が安心して一人暮らしを続けるための具体的な対策をご紹介します。

近隣の住民とコミュニケーションを取る

高齢者が一人暮らしをする場合、近隣住民とのコミュニケーションや地域とのつながりが非常に重要です。日常のあいさつや会話を通じて近隣住民と良い関係を築いておくと、異変があったときに気づいてもらいやすくなります。たとえば、郵便受けに新聞が溜まっている、夜になっても明かりがつかないといった小さな変化にも、地域の目があることで早く気づける場合があります。知り合いが増えることで日々の生活に活力が生まれるという側面もあります。

また、不審者に気づきやすくなることもメリットです。近隣住民の顔を知っていると、近所では見かけない人物が現れたときに警戒しやすくなり、不審者の情報を共有することができます。

また、住民同士で防犯パトロール隊を結成し、定期的にパトロールを行うことで、「この地域は防犯意識が高い」と思わせることができ、空き巣などが犯行をあきらめるきっかけにもなります。

介護・福祉サービスを利用する

高齢者が一人暮らしを続けるには、介護や福祉のサービスを上手に取り入れることも大切です。たとえば、訪問介護を利用すれば、掃除・洗濯・買い物・食事の準備など、日常生活を幅広くサポートしてもらえます。また、食事の宅配サービスを利用すれば、栄養バランスの取れた食事を定期的に届けてもらえるため、食生活の乱れを防ぎながら安否確認にも役立ちます。ヘルパーやスタッフとの何気ない会話が、日々の安心につながることもあります。

なお、介護サービスには、介護保険内で利用できるものと、介護保険が適用されない自費サービスがあります。健康状態や生活スタイルに合わせて、必要な支援を選択しましょう。

自宅のバリアフリー化を検討する

自宅での転倒やケガは、高齢者が一人暮らしを続けるうえで大きなリスクになります。安心して生活を続けるためにも、自宅のバリアフリー化を検討しましょう。

たとえば、

- 段差のある場所にスロープを設置する

- 浴室やトイレなどの水まわりに手すりを取り付ける

- 床に滑り止めマットを敷く

- 夜間に自動点灯する照明を設置する

といった工夫で、転倒事故のリスクを大きく減らすことができます。早めに対策することで、安心して長く暮らし続けられる環境を整えましょう。

見守りサービスの利用

ご家族や身内の方がなかなか訪問できないなどの事情を抱えているなら、警備会社や介護サービス会社が提供している見守りサービスを利用する方法もあります。緊急時に外部に通知するだけでなく、空き巣や不審者が侵入した場合の駆けつけ対応や健康相談を依頼できるサービスもあり、高齢者の一人暮らしで生じるリスクに備えることが可能です。

高齢者の一人暮らしにおすすめの防犯対策

高齢者は思わぬトラブルや犯罪に巻き込まれる可能性もあるため、対策を講じておくことが大切です。高齢者の一人暮らしに有効なリスク対策は「見守り」といわれています。ここでは、先に述べた高齢者の一人暮らしに潜むさまざまなリスクを踏まえて、具体的な対策をご紹介します。

見守りカメラの設置

高齢者のご自宅に定点カメラを設置し、遠方のご家族などが状況を確認できるようにします。日々の暮らしを確かめられることで、不慮の事故や急な体調不良の時も速やかに対応することが可能になります。また、不審者の侵入を感知したときにメールで通知する機能を搭載したものもあり、見守りと防犯を同時に行うことも可能です。

見守りカメラの設置については、以下の記事でもご紹介しています。

離れて暮らす高齢者の親を見守るカメラ窓を強化する

空き巣や強盗の手口の1つに、窓ガラスに穴を開けて開錠し、家屋に侵入するケースがあります。

効果的な対策として、窓に防犯フィルムを貼ったり、防犯ガラスへ交換したりする方法があります。防犯フィルムや防犯ガラスは、窓ガラスを破られにくくし、空き巣や強盗の被害を防ぐことに役立ちます。また、窓や玄関ドアには補助錠やチェーンロックを取り付けて、簡単に侵入させないことも重要になります。

庭や家の周辺の整備

侵入窃盗を行う犯人は、犯行を目撃されるのを防ぐため、見通しの悪い住宅を選ぶ傾向にあります。そのため、庭や住宅の周辺を整備して見通しを改善することも、不審者の侵入対策として有効です。高齢の方は、体力の低下により満足に掃除や整理ができない可能性があるため、ご家族がサポートすることをおすすめします。

ホームセキュリティの導入

防犯対策として、ホームセキュリティの導入もおすすめです。ホームセキュリティは、玄関や窓に設置したセンサーを通じて、不審者の侵入や異常を検知し、警備会社が現地に駆けつけるサービスです。万が一緊急事態が起きた際には各関係機関と連携するため、被害の拡大防止に貢献します。

また、警備会社のステッカーを敷地外から見える場所に貼ることで、「防犯意識の高い家」という印象を与えることができ、犯罪の抑止にもつながります。

高齢者の一人暮らしを支えるALSOKのサービス

ALSOKでは、高齢の方が安心して生活できるようにサポートするさまざまなサービスを提供しています。

ALSOKの「HOME ALSOK みまもりサポート」では、緊急時に緊急ボタンを押せばすぐにALSOKが駆けつけます。また、体調について不安がある際は、相談ボタンを押すことで健康相談も24時間可能です。シンプルなデザインのため、高齢者の方でも簡単に操作できます。

離れて暮らすご高齢の両親や祖父母の様子が気になるという方は、ぜひみまもりサポートの導入を検討してみてください。

また、近年は高齢者世帯を狙った強盗事件等が発生していることもあり、防犯対策を強化したいと考える方も多いのではないでしょうか。そこでおすすめなのがALSOKのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」です。

ALSOKのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」は、「オンラインセキュリティ」と「セルフセキュリティ」をご用意しており、ご希望にあわせてお選びいただけます。セルフセキュリティは、お手頃価格でホームセキュリティを導入でき、もしものときはALSOKへ駆けつけを依頼することができます。

オンラインセキュリティでは、異常発生時に自動でALSOKが駆けつけます。また、スマートフォンを持っているだけで警備を自動解除し、外出時はワンタッチで警備を開始できる便利な機能も活用いただけます。

ALSOKのホームセキュリティは在宅中も警備を設定できるため、外出中はもちろん、就寝中や日中など、在宅時の安全も守ります。ホームセキュリティの導入を検討している方は、ぜひALSOKにご相談ください。

一人暮らしをするうえで、買い物や掃除などの家事が難しいと感じてきたら家事代行の利用もおすすめです。ALSOKでは、家事や身の回りをサポートする「HOME ALSOK ハウスサポート」を提供しています。HOME ALSOKのハウスサポートは、家事代行はもちろん、突然のトラブルにも対応しています。日常生活で困りごとが出てきましたら、お気軽にご相談ください。

おわりに

現代では、一人で楽しく暮らしている高齢者も多く、ご家族の中には「あまり邪魔をしたくない」と思う方も多いでしょう。しかし、突然のケガや急病、犯罪に見舞われるリスクなどを想定すると心配になります。

高齢者が一人暮らしを続けながら、さまざまな危険から身を守るには周囲の方の協力が欠かせません。加えて、遠くからでも様子を確かめられる見守りサービスを取り入れる方法もあります。高齢者ご本人はもちろん、家族も安心して日常生活を送れるよう、最適な対策をぜひご検討ください。