一軒家のセキュリティを最強にするには?導入したい設備、防犯対策を解説!

近年、強盗事件のニュースを目にすることが多く、ご自宅のセキュリティを高めたいと考える方は多いのではないでしょうか。一軒家はマンションなどに比べて侵入窃盗の被害を受けやすい傾向があるため、住宅や家族の安全を守るには防犯対策の導入が重要です。

この記事では、一軒家のセキュリティを「最強」にするために導入したい設備や防犯対策について解説します。

目次

- 資料請求・お問い合わせ

-

年中無休24時間365日受付

一軒家のセキュリティを「最強」にするべき理由

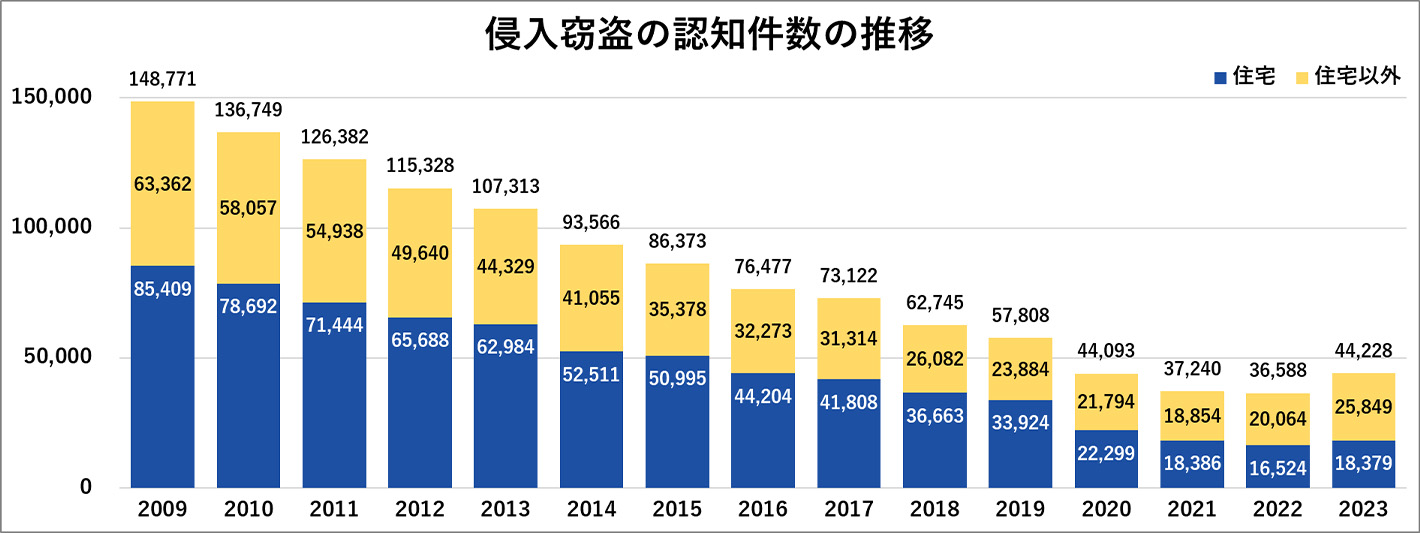

警察庁の資料によると、侵入窃盗の認知件数は2009年から減少傾向にありましたが、2023年には増加に転じており、全体で44,228件、住宅を対象とした侵入窃盗は18,379件発生しています。

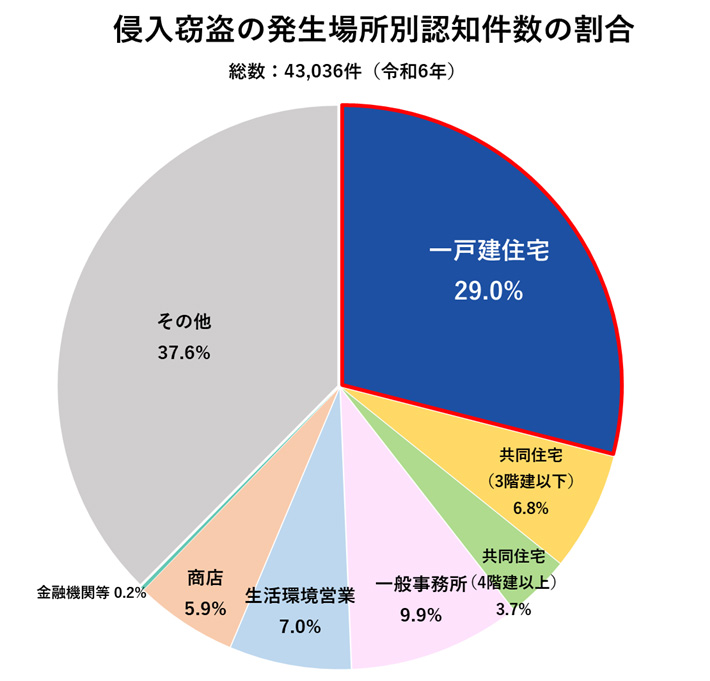

侵入窃盗の発生場所別の認知件数を見ると、一軒家(一戸建て住宅)でもっとも多く発生していることが分かります。マンションやアパートなどの共同住宅や事務所、店舗などでも発生していますが、一戸建て住宅の被害が全体の約3割を占めていることから、一軒家は特にセキュリティを高めることが重要です。

一軒家を狙った手荒な強盗犯罪も増加

2024年には、匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)が関与する一軒家を狙った強盗犯罪が多く発生しました。

深夜に窓を割って侵入し、住人に暴行を加えたり身体を拘束するなど手荒で凶悪な行為が行われました。特に高齢者だけで住んでいる世帯や女性だけで住んでいる世帯が狙われやすい傾向にあります。

こうした凶悪な強盗犯罪の発生も考えられることから、より強固な防犯対策が求められています。

一軒家のセキュリティを「最強」にするための対策

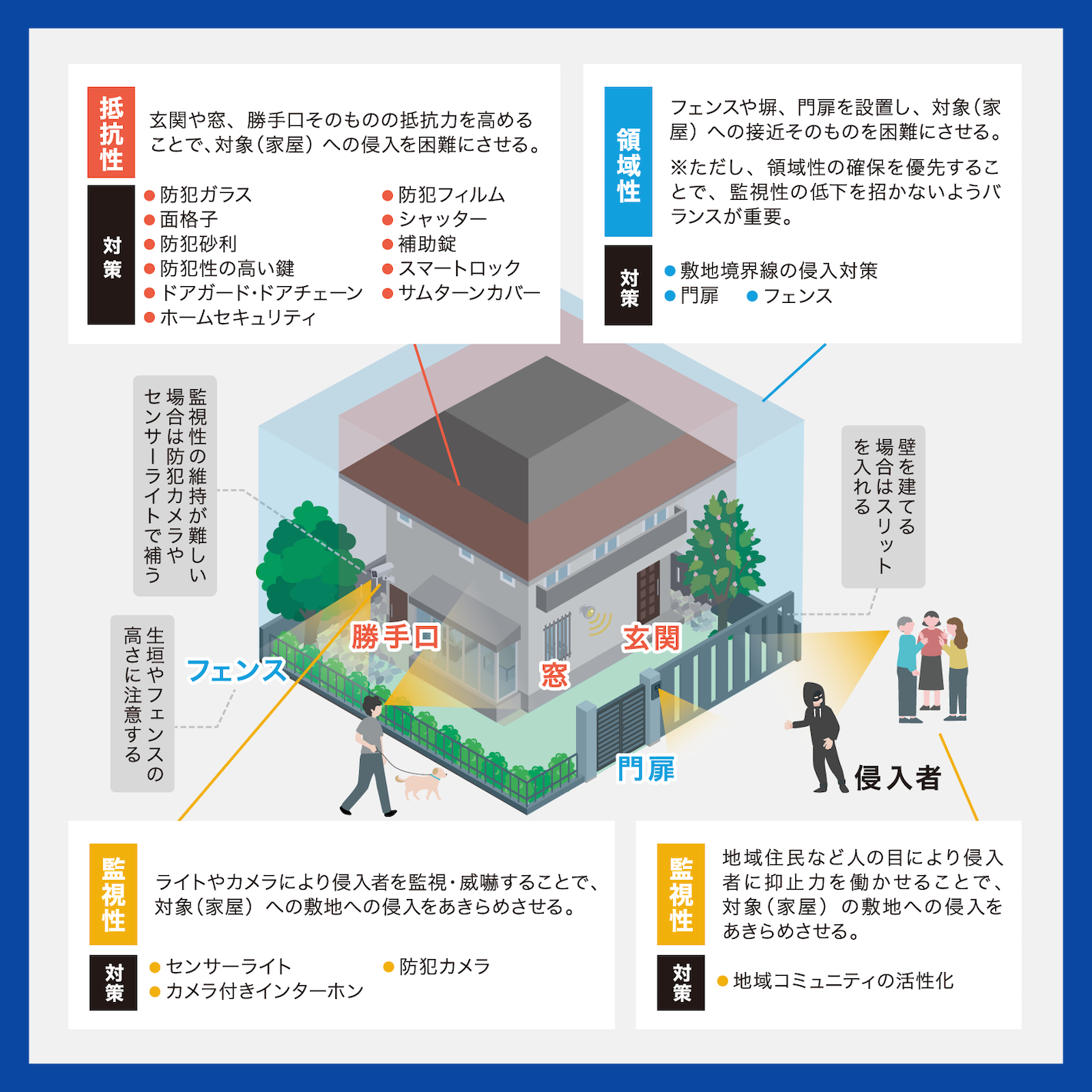

犯罪を減らすには、犯罪の機会をなくし、犯罪が起こりにくい環境を整備する「犯罪機会論」という考え方があります。一軒家のセキュリティを最強にするには、犯罪機会論の考え方に基づき、「抵抗性」「領域性」「監視性」の3つの観点から防犯対策を講じることが重要です。

| 抵抗性 | 犯罪者から加わる力を押し返す抵抗力 |

|---|---|

| 領域性 | 犯罪者の力が及ばない明確な範囲(場所) |

| 監視性 | 犯罪者の行動を監視する周囲の目 |

上記をもとに、「抵抗性」「領域性」「監視性」それぞれの具体的な防犯対策を解説します。

抵抗性:出入口や窓から侵入されにくくする

侵入口となる玄関や窓、勝手口そのものの抵抗力を上げ、侵入されにくい状態をつくることが大切です。

玄関・勝手口の侵入防止対策

侵入窃盗犯の多くは、玄関や勝手口などの出入口から侵入を試みます。特に勝手口は住宅の裏側や見えにくい場所にあることが多く、死角になっているので見つからないと判断され狙われやすい場所の一つです。そのため、玄関だけでなく勝手口も含めて防犯対策を行う必要があります。

補助錠の設置

玄関や勝手口の侵入対策として有効なのが、補助錠の設置です。補助錠を取り付けることで、鍵を2つ施錠するワンドア・ツーロックとなるため、防犯性が向上します。侵入窃盗犯は侵入するまでに時間がかかるとあきらめる傾向があるため、補助錠は時間稼ぎの手段として非常に効果的です。

防犯性の高い鍵の採用・交換

ピッキングに強いディンプルキー、サムターン回しに強い防犯サムターンなど、防犯性能の高い鍵を採用することも効果的です。築年数が古い住宅では、旧式の鍵が使われているケースも多く、容易にピッキングができてしまいます。旧式の鍵が使われている場合は早めの交換をおすすめします。

ドアガード、ドアチェーンの設置

訪問販売や勧誘対策のために設置されるドアガードやドアチェーンは、在宅中に不審者が無理やりドアをこじ開けて侵入するのを防ぐ役割もあります。また、ドアガード・ドアチェーンをかけたまま訪問者の対応をすると、相手と一定の距離を保てるため、対面時の安全性が向上します。

サムターンカバーの設置

サムターンとは、ドアの内側にある鍵を開ける際に使うつまみのことです。サムターン回しとは、そのつまみを工具などで回して開錠する手口です。サムターン部分にカバーを取り付けることで、外部からサムターンを操作できないようにすることができます。

スマートロックの導入

スマートフォンでドアを解錠できるスマートロックの導入もおすすめです。スマートロックは、鍵の紛失リスクを軽減できたり、オートロック機能により鍵の閉め忘れを防止できたりとさまざまなメリットがあります。また、入退室履歴の確認ができることから、不正開錠がないか、子どもや家族が無事に帰宅しているかなどをリアルタイムで確認できます。

スマートフォン以外にも、カードキーや暗証番号キー、生体認証のスマートロックもあります。

窓の侵入防止対策

窓は、侵入経路としてもっとも狙われやすい場所です。複数の対策を組み合わせることで、防犯性を高めることができます。

防犯ガラス(CPマーク付き)の設置・交換

窓の防犯対策の一つとして、CPマークが付いた防犯ガラスの設置・交換が挙げられます。CPマークとは、警察庁を含む防犯関係機関が定めた防犯性能の高い建物部品に付けられる認定マークです。このCPマーク付きの防犯ガラスは、割ってもすぐには破れず、侵入に時間がかかるため、強い抑止力になります。

補助錠の設置

住宅の窓によく使用されるクレセント錠は、簡単に解錠されてしまうおそれがあります。窓にも補助錠を設置することで、開けられるまでに手間と時間がかかり、防犯効果が向上します。

防犯フィルムの貼付け

防犯ガラスへの交換が難しい場合は、防犯フィルムの活用がおすすめです。既存の窓ガラスに防犯フィルムを貼ることでガラスが割れにくくなり、ガラス破りによる住宅への侵入が困難になります。また、無理に割ろうとすると大きな音が鳴るため、音による威嚇効果も発揮できます。費用を抑えつつ防犯効果を高めたい場合におすすめです。

面格子・シャッターの設置

1階部分の窓や死角となるところにある窓には、面格子やシャッターを取り付けて物理的に侵入を防ぐ方法もあります。特に面格子は視覚的にも防犯効果があり、侵入をあきらめさせる効果が期待できます。

ホームセキュリティの導入

住宅の防犯性をさらに高める手段として、ホームセキュリティの導入も有効です。玄関や窓、廊下、各居室に設置した各種センサーが侵入や火災を検知すると、警備会社へ自動通報され、ガードマンが現地に駆けつけ一次対処します。

また、在宅中も警備できる機能やスマートフォンと連携できるサービスもあり、外出先からの遠隔操作や、各種センサーが異常を検知するとお客様のスマートフォンなどに通知する機能も活用できます。

領域性:住宅や敷地内への接近を防ぐ

物理的、心理的に無断で立ち入ることのできない領域を示し、住宅や敷地への接近そのものを防ぐ方法があります。また、侵入を試みても目的を遂げさせない効果もあります。

ただし、領域性とプライバシーの確保それぞれの観点でバランスが重要です。

敷地境界線の侵入対策

敷地境界線となるものを設置することで、心理的な抑止効果を与えられるうえ、物理的な侵入防止にもなります。

門扉の設置

門扉は、住宅の敷地と外部を区切る象徴的な存在です。施錠できる門扉を設置することで、住人の許可なく敷地に立ち入ることが困難になり、不法侵入を抑止することにつながります。

また、門扉があることで、来訪者の動きが一度制限されるため、監視の目も届きやすくなります。

フェンスの設置

フェンスの設置も効果的な防犯対策です。ただし、視線を遮るタイプのフェンスは、プライバシー保護に役立つ一方で、死角を生み、後述する監視性を低下させるリスクもあるため注意が必要です。防犯面を重視するなら、適度な高さで見通しの良さも確保できるフェンスがおすすめです。

監視性:視認性を確保し、監視の目を意識させる

見通しを良くすることで視認性を確保し、さらに誰かに監視されていると思わせることが犯罪抑制につながります。領域性やプライバシーとの兼ね合いになりますが、敷地境界にフェンスや化粧ブロックなどの壁、生垣などの植栽を設ける場合には、バランスの取れた設計を心がけてください。また、壁にはスリットを入れたり、フェンスや生垣の高さも工夫しましょう。補いきれない場合には、センサーライトや防犯カメラの設置を検討してください。

センサーライトの設置

人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライトは、夜間の侵入を抑止する効果があります。不審者が敷地内に足を踏み入れたり、住宅や玄関に近づくとライトが点灯するため、「誰かに気づかれたのでは」と心理的なプレッシャーを与えられます。センサーライトの明るさによって、住人や近所の人も気づきやすくなります。

特に玄関周辺や裏口、窓の近く、駐車場などへの設置がおすすめです。

防犯カメラの設置

防犯カメラで監視・記録することにより、防犯意識の高さを示すとともに、万が一被害が発生した場合の証拠としても役立てることができます。不審者にとって「映像に残る可能性がある」ことは大きなリスクとなり、侵入の抑止につながります。

防犯カメラの設置場所としては、玄関や勝手口、窓周辺、駐車場などの死角になりやすい箇所を中心に、複数台設置するのが理想です。また、夜間の映像記録ができる暗視機能付きカメラや離れた場所からでも現地の映像を確認できる機種を選ぶと、より実用性が高まります。

カメラ付きインターホンの設置

来訪者の顔や様子を確認できるカメラ付きインターホンも、一軒家の防犯において非常に有効な防犯対策の一つです。モニターを通して対応することで、ドアを開ける前に来訪者が誰かを把握でき、不審な人物であれば対応を控えることができます。

また、録画機能付きのインターホンであれば、過去の訪問者の映像を確認でき、不在中に不審者が訪問してきていないかなどを把握する手がかりにもなります。

監視性:地域との連携を強化する

警察庁の「住まいる防犯110番」によると、侵入窃盗犯が犯行をあきらめるきっかけとしてもっとも多かったのは「声をかけられた」ことです。これは、近隣の住民や通行人など、複数の監視の目の存在が大きな抑止力になることを示しています。近隣に住む方とのつながりを持っておくことで、不審な人物や異変にいち早く気づきやすくなります。

ご近所との声かけや情報共有、地域の防犯パトロールに積極的に参加するなどして、地域コミュニティの活性化を図りましょう。

日頃の生活習慣をアップデートする

侵入窃盗犯の侵入手口は、無施錠の窓や玄関からの侵入がもっとも多いです。そのため、防犯対策の基本として「確実な戸締まり」を習慣化させることが挙げられます。短時間の外出であっても、侵入窃盗犯にとっては十分な隙となるため、玄関や窓の施錠は徹底しましょう。

また、在宅中でも油断は禁物です。侵入窃盗犯は、住人が在宅していても侵入を試みるケースがあります。特に、就寝中や家族が別の部屋に集まるときなど、家の中で死角が生まれやすい時間帯は注意が必要です。在宅時であっても、玄関や窓には鍵をかけておくことが大切です。

さらに、長期間の不在が分かってしまうと、侵入のリスクが一気に高まります。ポストに郵便物を溜めこまないように、郵便局の「不在届」サービスなどを利用しましょう。加えて、玄関周りや庭の整理整頓も行い、防犯意識が低いと思われないよう工夫が必要です。

他にも、普段の会話やSNSなどで、住所や家族構成などの個人情報を不用意に他人に話すことは避けましょう。情報が思わぬ形で第三者に伝わることで、犯罪に巻き込まれるリスクが高まるため、注意が必要です。

ご自宅の資産を守るALSOKのホームセキュリティ

ホームセキュリティは、不審者の侵入を抑止し、万が一侵入された際には警備員が駆けつけるため被害を最小限に抑えることができます。ご自宅の資産を守るためには、他の防犯対策とあわせてホームセキュリティの導入もご検討ください。

ALSOKのホームセキュリティは、「セルフセキュリティ」「オンラインセキュリティ」からお選びいただけます。

セルフセキュリティは、お手頃価格でホームセキュリティを実現でき、もしものときにはALSOKの駆けつけを依頼できます。

オンラインセキュリティは、不審者の侵入や火災などの異常発生時に自動でALSOKが駆けつけ、適切に対処します。また、スマートフォンを持っているだけで、外出時は警備の設定、帰宅時は簡単に警備解除ができる便利な機能も活用いただけます。

ALSOKのホームセキュリティは、在宅中も警備をセットできるので、就寝中や一人での在宅時にも安心です。一軒家の防犯性を高めたいと考えているなら、ぜひご相談ください。

- 資料請求・お問い合わせ

-

年中無休24時間365日受付

まとめ

「一軒家の最強のセキュリティ」とは、高額な設備を導入することだけではありません。「抵抗性」「領域性」「監視性」の3要素を意識した複数の防犯対策を取り入れることが、住宅と家族の安全を最大限守ることにつながります。ご自宅のセキュリティを向上させる際は、複数の防犯対策を組み合わせることを検討しましょう。