要介護2で受けられるサービス内容やケアプランの例を解説

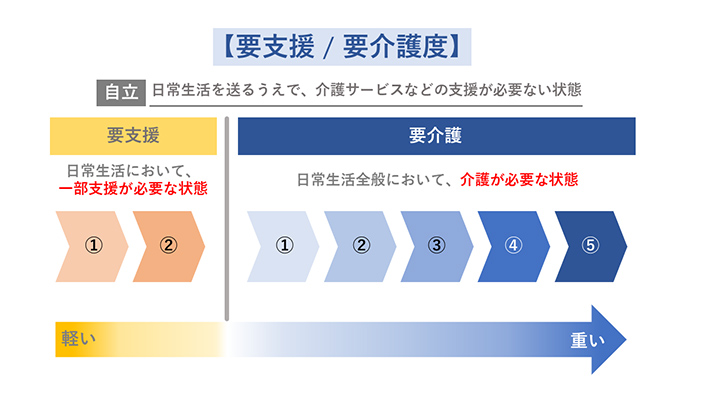

「要支援/要介護認定」はどの程度介護が必要なのかを段階的に判断するための指針です。「要介護2」になると、自分一人で生活を送ることが難しくなり、身の回りの世話や日常的な介護が必要となります。さまざまな心身機能や能力が次第に低下していくため、ご家族が介護に要する時間も長くなっていくでしょう。しかし、介護保険サービスを利用することでご家族の負担を軽減し、利用者本人も快適な日々を送ることができます。

今回は、要介護2で受けられる支援やサービス内容について詳しくご紹介します。

目次

要介護2とは?

要介護2とは、食事や入浴、排せつなど日常生活における部分的な介護が必要な状態を指します。

具体的には次の状態が要介護2の目安となります。

ただし、この状態はあくまでも目安であり、同じ要介護2の状態であっても個人差があります。そのため、要介護認定では「介護に必要とされる時間」を基準としています。厚生労働省では「要介護2」を、「要介護認定基準時間(介護に必要とされる1日あたりの時間)が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態」と定義しています。

また、厚生労働省「令和3年度 介護保険事業状況報告」によると、要介護2の認定者は約95万人にのぼります。この数字は介護が必要な方々が多く存在し、それぞれに異なるニーズがあることを示しています。そのため、個人の状態や環境に合わせた支援が必要です。

出典:厚生労働省「令和3年度 介護保険事業状況報告(年報)」

要介護1との違い

要介護1とは、日常的な動作はできても、部分的にサポートが必要な状態を指します。要介護2では日常生活において多くのサポートが必要であるのに対し、要介護1ではほとんど自分でできる状態です。

要介護3との違い

要介護3とは、日常生活において全てに介助が必要な状態を指します。要介護2よりも多くの介助を必要とした状態が要介護3となります。

要介護2で受けられるサービス

日常生活において介護が必要な状態であると判定された場合、ご本人の状態に合わせた介護サービスを受けられるようになります。要介護では要支援よりも受けられるサービスの種類が多くなり、判定された要介護度によって利用できる内容が異なるため事前に確認しておきましょう。要介護2で受けられるサービスは次の通りです。

ここからは、要介護2で受けられる介護サービスについて分かりやすく解説します。

介護の相談・ケアプラン作成

居宅介護支援

居宅介護支援は、利用者が自宅で自立した生活を送れるよう、ケアマネジャーが心身の状況や環境に合わせたケアプランを作成し、適切な介護サービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行うサービスのことです。

自宅で受けられるサービス

訪問介護(ホームヘルプ)

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行うサービスのことです。

訪問入浴介護

訪問入浴介護とは、看護職員と介護職員が利用者の自宅へ訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行うサービスのことです。入浴介護を行うことで、利用者の身体の清潔を保持したり、・心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持または向上を目指して実施されます。

訪問看護

訪問看護とは、疾患のある利用者の自宅へ看護師などが訪問し、主治医の指示に基づいて療養上のお世話や診療の補助を行うサービスのことです。

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅に訪問し、心身機能の維持や回復、日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行うサービスのことです。

夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問介護とは、夜間の時間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、介護するサービスのことです。

夜間対応型訪問介護には、定期的な訪問による「定期巡回」と緊急で介助が必要になった時に利用できる「臨時対応」の2種類があります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期的な巡回訪問や随時通報を受け利用者の自宅を訪問し、食事や調理、洗濯といった日常生活の家事を行うサービスのことです。

日帰りで施設に通うサービス

通所介護(デイサービス)

通所介護では、利用定員19人以上のデイサービス施設にて食事や入浴などの日常生活での支援や生活機能向上のための機能訓練などのサービスを行う施設です。

通所リハビリテーション(デイケア)

通所リハビリテーションでは、食事や入浴などの日常生活上の支援や、心身機能の維持回復のためのリハビリを行う施設です。通所介護・地域密着型通所介護と異なり、主にリハビリテーションが目的で、利用者の身体機能や生活機能の向上を目指します。そのため医師の指示のもと、理学療法士や作業療法士が行うリハビリが中心です。また、口腔機能の向上など、特定の機能訓練も行われます。

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護では、利用定員19人未満のデイサービス施設にて、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練などのサービスを行う施設です。

療養通所介護

療養通所介護では、疾患を持つ利用者が食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練などのサービスを行う施設です。

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護は、認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスのことです。認知症の利用者は通所介護の施設にて、食事などの日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを受けることができます。

訪問・通い・宿泊サービス

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護とは、利用者の選択に応じて通所を中心に利用者宅への訪問や短期間の宿泊を組み合わせて、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスのことです。

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

看護小規模多機能型居宅介護は、「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせたサービスのことです。施設への通いと宿泊、訪問介護、訪問看護といったサービスを受けられます。

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所生活介護は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを行ってくれるサービスのことです。

短期入所療養介護

短期入所療養介護では、医療機関や介護老人保健施設、介護医療院が短期間の入所を受け入れ、日常生活上の世話以外に、医療や看護、機能訓練など行ってくれるサービスのことです。

施設等での生活サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。

要介護2の場合、特例入所要件に当てはまる場合のみ入所することができます。

介護老人保健施設(老健)

介護老人保健施設は、在宅復帰を目指している方の入所を受け入れています。施設では、入所者ができる限り自立した日常生活が送れるように、リハビリテーションや必要な医療、介護などを提供します。

特定施設入居者生活介護

指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居している利用者を対象として行われる、日常生活上の支援や機能訓練などのサービスのことを指します。

介護医療院

介護医療院は、要介護者に対して、長期療養のための医療と日常生活で必要となるお世話を一体的に提供してくれる施設のことです。看護や、介護、機能訓練、その他必要な医療と日常生活に必要なサービスなどが受けられます。

地域密着型サービス

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症対応型共同生活介護は、認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスのことです。家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けられます。グループホームでは、1つの住居に5~9人の少人数で利用者が介護スタッフとともに共同生活を送ります。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入所定員30人未満の介護老人福祉施設のことで、常に介護が必要な方が入所し、自立した日常生活を送るために、入浴や食事などの日常生活の支援、機能訓練、療養上の世話を提供するサービスのことです。要介護2での利用はやむを得ない理由がある場合のみとなります。

地域密着型特定施設入居者生活介護

指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、入所者に対して食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供するサービスのことです。

福祉用具の利用サービス

福祉用具のレンタル

福祉用具貸与は、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況や希望、生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与してくれるサービスのことです。

特定福祉用具の購入

特定福祉用具販売は、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排せつに用いる、貸与に向かない福祉用具を販売するサービスのことです。

利用者が一度全額負担し、その後に費用の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)が介護保険から払い戻されます。なお、同一年度で購入できるのは10万円までとされています。

要介護2は運動機能や思考力、理解力が低下して、自立した日常生活を送ることがだんだんと困難になっていきます。介護に必要な時間が増えるため、ご家族が介護以外で自分の時間を確保することも難しくなっていき、体力的にも精神的にも負担は大きくなるでしょう。

介護サービスは利用者本人の心身機能の維持回復とともに、ご家族の負担軽減も目的としています。家庭内での介護に負担を感じる前に、積極的に介護サービスを利用することがおすすめです。

要介護2の支給限度額

介護保険サービスを利用する場合、要介護度によって介護保険から給付される支給限度額が決められています。

デイサービスや老人ホームを利用する場合の費用の目安

要介護2の場合、1カ月の支給限度額は【19万7,050円】です。1カ月に受けたサービスの合計が限度額以内の場合、利用者負担は1割(一定以上所得者の場合は2~3割負担)ですが、地域やサービス内容によって金額が変動するため事前に確認しておきましょう。

支給限度額を超えてしまうと、超過分に介護保険は適用されず全額自己負担となります。

要介護2の介護保険サービス利用方法とケアプラン例

介護保険サービスを利用するには、まずお住まいの自治体の窓口で要支援/要介護認定の申請を行います。その後、担当者が自宅へ訪問し、要支援/要介護認定のための聞き取り調査が行われます。聞き取り調査と主治医の意見書などをもとに、ご本人の「介護度」が決定します。認定結果が通知されたあと、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成するのが「ケアプラン」と呼ばれる介護サービスの計画書です。このケアプランに応じて、介護保険サービスを利用することができるようになります。

ケアマネジャーは基本的には居宅介護支援事業所に所属する者が担当しますが、施設の利用が決まっている場合はその施設に所属するケアマネジャーがケアプランを作成します。

ケアプランはご本人の心身状態や希望に加え、ご家庭の状況やご家族の要望に合わせて、適切なサービスを提供するための重要書類です。希望通りのケアプランが作成できるよう、ケアマネジャーとしっかり話し合うことが大切です。

要介護2の方のケアプラン例

次に、要介護2の方のケアプラン例を見ていきましょう。

【要介護2の判定を受けたAさんのプロフィール】

性別:男性

年齢:73歳

既往症:なし

身体状況:食事や排せつに何らかの介助を必要とする立ち上がるときや歩行に何らかの支えが必要

在宅介護の場合

在宅看護していて、家族が同居している場合のケアプラン例です。

| サービス内容 | 月の利用回数 | 詳細 | 利用者負担(1割負担) |

|---|---|---|---|

| 訪問看護 | 4回 | 訪問看護ステーションからの支援で、1回に付き30分未満 | 1,880円 |

| 訪問介護 | 8回 | 身体介護:20分以上30分未満 生活援助:20分以上45分未満 |

3,464円 |

| 短期入所生活介護 | 3日間 | 併設型・多床室 | 1,995円 |

| 訪問リハビリ | 8回 | 20分以上実施した場合 | 2,456円 |

| 自己負担額の合計 | 9,795円 | ||

施設介護の場合

有料老人ホームなどの施設に入っている場合のケアプラン例です。

| サービス内容 | 月の利用回数 | 詳細 | 利用者負担(1割負担) |

|---|---|---|---|

| 特定施設入居者生活介護 | 30回 | - | 1万8,120円 |

| 自己負担額の合計 | 1万8,120円 | ||

要介護2の認定を受けても一人暮らしは可能?

要介護2の認定を受けていても、一人暮らしは可能ですが、認知機能や身体の状況によっては難しいケースもあるでしょう。一人暮らしを続けるには、介護サービスだけではなく、ご家族からのサポートが受けられる環境も重要です。ご家族が遠方に住んでいる場合は、見守りサービスの導入や生活をサポートしてくれるサービスの活用がおすすめです。

要介護2の方が受けられるALSOKの介護サービス

要介護2は状態によっては自分自身でできることもありますが、周囲の見守りやサポートが求められる場面が増えます。場合によっては、寝たきりや認知症等で常時介護が必要となるケースもあるでしょう。家庭内での介護が難しいと感じたら、迷わず介護保険サービスを利用して介護のプロに任せるのもおすすめです。

ALSOKグループでは、利用者の状態に合った介護サービスを展開しています。デイサービスや訪問介護に加え、設備の整った有料老人ホームやグループホームのご紹介も可能です。施設の感染対策はもちろん、ALSOKならではの防犯対策や防災訓練にも積極的に取り組んでいます。

介護に関して不安なことやご要望等あれば、お気軽にお問い合わせください。

さらに、ご高齢のご両親が離れて暮らしている場合の見守りにおすすめなのが「HOME ALSOKみまもりサポート」です。

体調が悪くなったときは緊急ボタンを押すことで、ガードマンがすぐに駆けつけます。それだけではなく、火災感知も行ってくれるため、火災や煙を感知した場合もガードマンが駆けつけます。

熱中症や災害時の危険なときは音声で警告。

ヘルスセンターへつながる相談ボタンもあり、看護師資格を持つスタッフに健康や体調に関するお悩みも気軽に相談できます。

ご家族が安心して生活できるよう、ALSOKグループが24時間365日サポートいたします。

まとめ

今回は要介護2で受けられる支援やサービス内容についてご紹介しました。要介護2は、食事や入浴、排せつなど日常生活における部分的な介護が必要な状態であるため、さまざまな支援やサービスを受けることができます。最適な介護サービスを利用するには、事前に情報収集を行うことが大切です。要介護度が高くなればなるほど家庭内でできる介護にも限界がくるでしょう。要介護度や心身の状態、ご家族の事情などを踏まえて介護サービスを上手に利用してください。